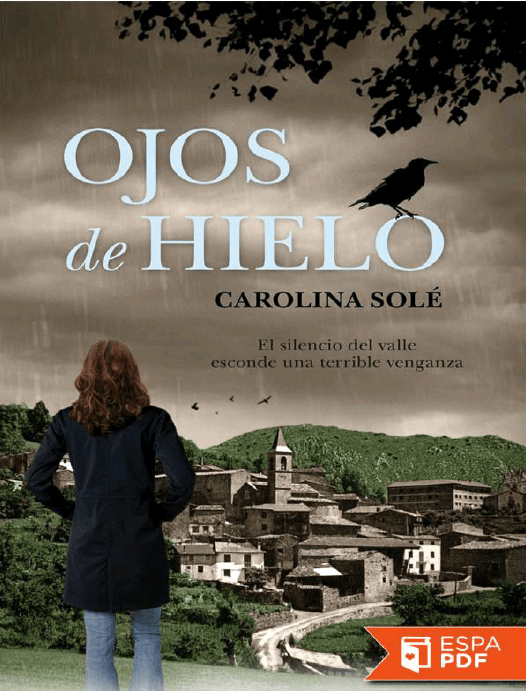

Ojos de hielo

Anuncio