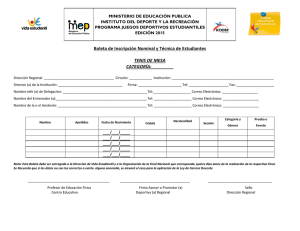

Araya Castro Cuadra Guerrero

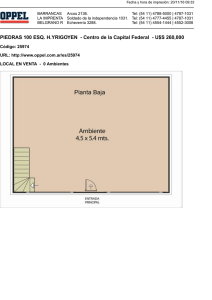

Anuncio