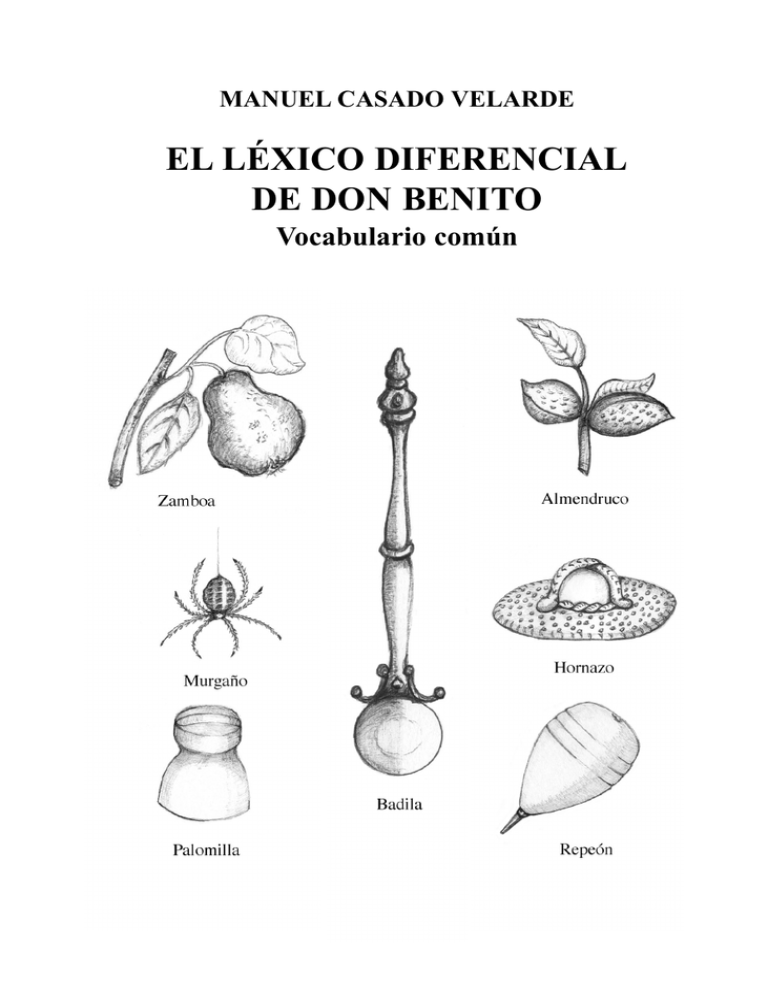

Léxico Diferencial de Don Benito - Dadun

Anuncio