informe costa rica

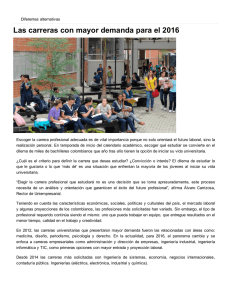

Anuncio