Semillas de Ciudadanía - Manual para Instructores

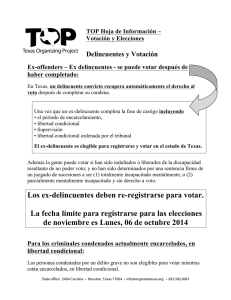

Anuncio