Español

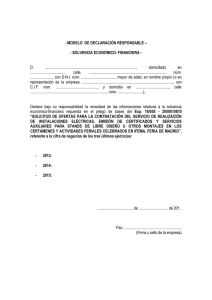

Anuncio