Descargar versión digital - Universidad Nacional de Quilmes

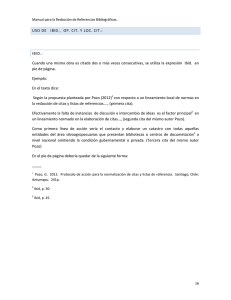

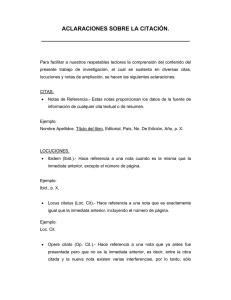

Anuncio