Cranch - EspaPdf

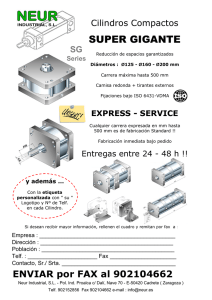

Anuncio