Contenido - Política y gobierno

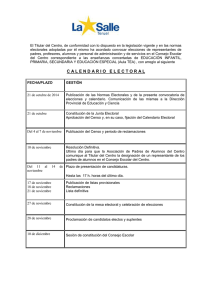

Anuncio