Cristianismo: memoria para el futuro

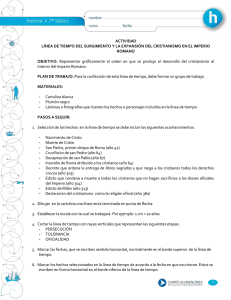

Anuncio