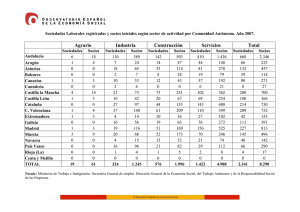

EVOLUCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN

Anuncio