Untitled - El Diario de Tenerife

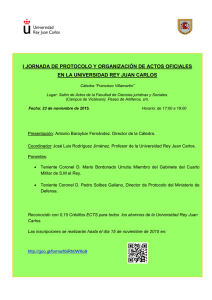

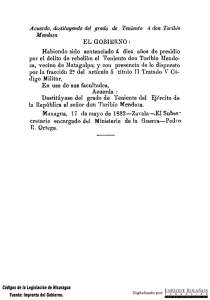

Anuncio