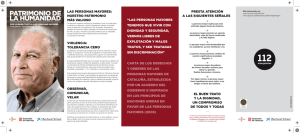

Jornadas de prevención e intervención en malos tratos a personas

Anuncio