la educación superior en iberoamérica 2011 la

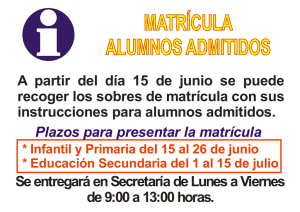

Anuncio