sobre la Nocig ón de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. éste

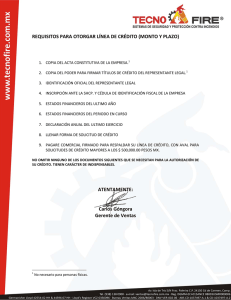

Anuncio