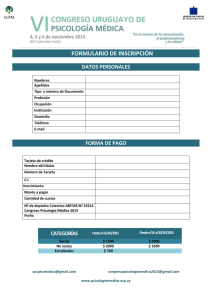

Libro de Resúmenes del 1º Congreso Latinoamericano

Anuncio