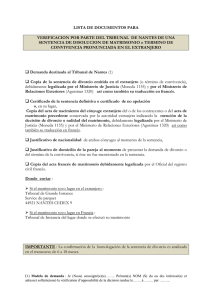

Índice

Anuncio