Política y subjetividad en la narrativa argentina

Anuncio

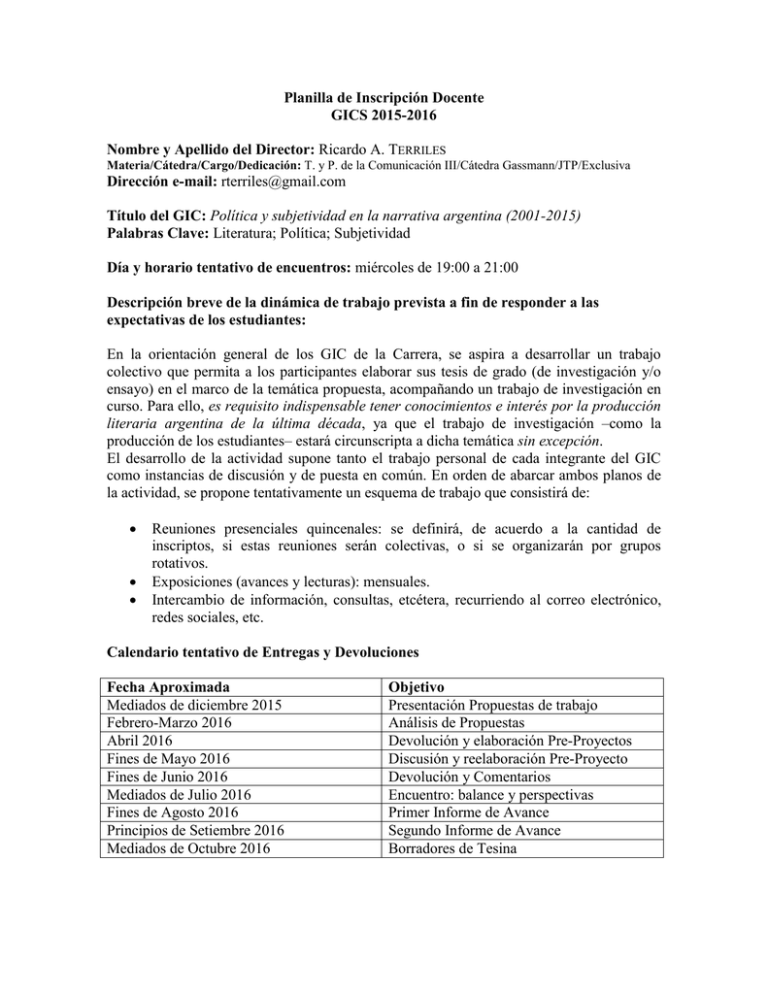

Planilla de Inscripción Docente GICS 2015-2016 Nombre y Apellido del Director: Ricardo A. TERRILES Materia/Cátedra/Cargo/Dedicación: T. y P. de la Comunicación III/Cátedra Gassmann/JTP/Exclusiva Dirección e-mail: [email protected] Título del GIC: Política y subjetividad en la narrativa argentina (2001-2015) Palabras Clave: Literatura; Política; Subjetividad Día y horario tentativo de encuentros: miércoles de 19:00 a 21:00 Descripción breve de la dinámica de trabajo prevista a fin de responder a las expectativas de los estudiantes: En la orientación general de los GIC de la Carrera, se aspira a desarrollar un trabajo colectivo que permita a los participantes elaborar sus tesis de grado (de investigación y/o ensayo) en el marco de la temática propuesta, acompañando un trabajo de investigación en curso. Para ello, es requisito indispensable tener conocimientos e interés por la producción literaria argentina de la última década, ya que el trabajo de investigación –como la producción de los estudiantes– estará circunscripta a dicha temática sin excepción. El desarrollo de la actividad supone tanto el trabajo personal de cada integrante del GIC como instancias de discusión y de puesta en común. En orden de abarcar ambos planos de la actividad, se propone tentativamente un esquema de trabajo que consistirá de: Reuniones presenciales quincenales: se definirá, de acuerdo a la cantidad de inscriptos, si estas reuniones serán colectivas, o si se organizarán por grupos rotativos. Exposiciones (avances y lecturas): mensuales. Intercambio de información, consultas, etcétera, recurriendo al correo electrónico, redes sociales, etc. Calendario tentativo de Entregas y Devoluciones Fecha Aproximada Mediados de diciembre 2015 Febrero-Marzo 2016 Abril 2016 Fines de Mayo 2016 Fines de Junio 2016 Mediados de Julio 2016 Fines de Agosto 2016 Principios de Setiembre 2016 Mediados de Octubre 2016 Objetivo Presentación Propuestas de trabajo Análisis de Propuestas Devolución y elaboración Pre-Proyectos Discusión y reelaboración Pre-Proyecto Devolución y Comentarios Encuentro: balance y perspectivas Primer Informe de Avance Segundo Informe de Avance Borradores de Tesina Descripción de la línea de trabajo «Por ese lado», dice Renzi, «habría que estudiar los efectos de la política en la lengua de una época.» La literatura discute los mismos problemas que discute la sociedad, pero de otra manera, y esa otra manera es la clave de todo. Ricardo Piglia, Formas breves El GIC está vinculado con el desarrollo del proyecto UBACyT “Figuras de la subjetividad política en la Argentina contemporánea (2001-2015). Un aporte desde el análisis de la producción social de las significaciones”, dirigido por Sergio Caletti, y se inscribe en el área de Comunicación, Discurso y Política. De esta doble adscripción puede inferirse, ya, la orientación general del GIC, que tiene a la cuestión de la política como horizonte de reflexión hacia el cual se encamina mediante el abordaje de la materialidad de los discursos. En ese sentido, nuestra línea de trabajo toma a la narrativa nacional publicada entre los años 2001-2014 como “fragmento de la discursividad” social que tematiza y problematiza a la política y a las subjetividades que se constituyen en su práctica. Este es el núcleo conceptual que organiza toda nuestra labor. Aun a riesgo de resultar demasiado elípticos, las dos citas de Piglia que colocamos como epígrafe pueden ayudarnos a clarificar nuestro propósito: se trata de examinar los modos en que la literatura deja ingresar a los decires de la política en su proceso de elaboración (por lo tanto, los “efectos” de la política se manifestarán como huellas), sin perder de vista que se trata, precisamente, de un proceso de elaboración que bajo ningún concepto puede reducirse al mero “reflejo”. La literatura refracta, estiliza, transforma: trabaja con las huellas de la política (por ello su discusión se da de otra manera). Objetivos e interrogantes de la investigación Lo que pretendemos, en líneas generales, es estudiar la narrativa argentina (2001-2015) partiendo de preguntas que atañen a la política y la subjetividad. Estas preguntas hallan su fundamento teórico en una serie de trabajos de Sergio Caletti (2000, 2001, 2006, 2011): dicho brevemente, se trata una concepción de la política que no se reduce al “sistema político” del Estado y los partidos, pero que tampoco se extiende hasta la última capilaridad de la “microfísica del poder”. En tanto que no hay política sin sujeto, necesitamos de una concepción de la subjetividad (que no se reduce a la individualidad) capaz de contener su tensión dialéctica: la subjetividad es producida socialmente, pero a su vez interviene sobre esas condiciones sociales de producción. Ahora bien, encarar desde estos planteos a la literatura supone entender también cuáles son sus específicas condiciones de producción. Una vez más, la intuición del novelista puede ayudar a orientarnos. Decía Marcel Proust: “Por personales que intentemos que sean nuestras palabras, cuando escribimos nos atenemos a ciertos usos pretéritos y colectivos…” (Proust, 2006: 84). Podría decirse que la literatura tiene su forja en el mismo “magma de significaciones” de una cultura dada, y si bien la literatura tiene autonomía, no deja de remitir a ciertos “sentidos comunes” de la cultura, a los que podrá tematizar y problematizar. Nuestro objetivo es ver de qué modo la narrativa trabaja, elabora esos materiales, en especial los que atañen a la política, a las subjetividades políticas. ¿De qué modo la política es aludida, traída a colación, representada, imaginada? ¿Qué figuras subjetivas se construyen alrededor de esa tematización? ¿Cómo problematiza la narrativa la política, cómo la interroga, cómo se interrogan las figuras subjetivas? Podríamos, sin duda, ir un poco más allá para suscitar otro tipo de cuestiones. Así, y para comenzar por el principio: ¿cómo aparece la política en la narrativa del período considerado? ¿Qué figuras subjetivas la sostienen, la interrogan, la problematizan? ¿Cuál es el trasfondo del discurso social que se cuela en los intersticios de las narraciones? ¿De qué modo esos “relatos” sociopolíticos son retomados, recuperados, estilizados por la narrativa? Y también: ¿cómo imagina política la literatura? Indicaciones metodológicas Sería difícil delimitar un enfoque para abordar la cuestión, dado que el tipo de interrogantes que nos planteamos suponen estrategias metodológicas diversificadas: por ello, hemos preferido proponer algunas orientaciones en la organización de la bibliografía que referimos al final de este documento. Ahora bien, asumiendo que hemos de trabajar con materialidades discursivas, no podemos obviar ciertos principios básicos de método: así, recordaremos, con Verón, que “el procedimiento comparativo es el principio básico del análisis de los discursos” (Verón, 2005: 49). Tomando este planteo como punto de partida, proponemos, para el desarrollo de las tesinas, la construcción de corpora que pueden comprender: Obras de diferentes autores que se hayan publicado en el período que nos interesa (2001-2015): pueden ser obras de autores de generaciones diferentes o de la misma generación para lo cual nos basaremos, con relativa libertad, en los planteos de Drucaroff (2011). Como excepción –que supondrá una fundamentación sostenible– se podrán integrar al corpus obras que escapen al recorte temporal, en la medida en que “iluminen”, por así decir, aspectos de las obras que sí se encuadran en el marco del período cubierto por la investigación. Articulación entre obras y otras “series” o géneros discursivos (discurso histórico, político, cinematográfico, etc.). En particular, nos parece interesante trabajar con los metadiscurso de la crítica, ya que hemos detectado en ellos una serie de posicionamientos que claramente se prestan al tipo de encuadre que venimos proponiendo. Es condición sine qua non para ser admitido en el GIC el interés genuino por la literatura nacional, haber frecuentado algunas de sus obras canónicas, y estar relativamente enterado de lo que se ha venido publicando desde 2001 al presente. Los conocimientos de semiótica, análisis del discurso, narratología, son altamente valorados y serán de utilidad como recursos metodológicos. Bibliografía Sugerida (comentada) NB: más allá de la bibliografía específica (vinculada con el Proyecto UBACyT), las orientaciones bibliográficas no son obligatorias, aunque en ciertos casos son recomendables. Encuadre teórico (subjetividades políticas) CALETTI, Sergio (2000) El hombre que está solo y espera muy poco. Apuntes para una reflexión sobre identidades y política en la Argentina contemporánea, en Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Nº 120: 35-46. CALETTI, Sergio (2001) Siete tesis sobre comunicación y política, en Diálogos de la comunicación, Nº63: 36-49. CALETTI, Sergio (2006) Decir, autorrepresentación, sujetos. Tres notas para un debate sobre política (y comunicación), en Revista Versión. Estudios de Comunicación y Política, N°17: 19-78. CALETTI, Sergio (2007) Repensar el espacio de lo público. Un esbozo histórico para situar las relaciones entre medios, política y cultura, en Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Nº 123: 195-252. CALETTI, Sergio (2011) Subjetividad, política y ciencias humanas. Una aproximación, en Caletti S. (coordinador) Sujeto, política, psicoanálisis. Discusiones althusserianas con Lacan, Foucault, Laclau, Butler y Žižek. Buenos Aires: Prometeo: 17-94. Otras referencias sobre política y subjetividad BADIOU, Alain (2007 [1985]) ¿Se puede pensar la política? Buenos Aires: Nueva Visión. BADIOU, Alain (2010 [2009]) Segundo manifiesto por la filosofía. Buenos Aires: Manantial. MARCHART, O. (2009) El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Buenos Aires: FCE. Sociología de la literatura ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz SARLO (1983a) Conceptos de sociología literaria. Buenos Aires: CEAL. ALTAMIRANO, Carlos y Beatriz SARLO (1983b) Literatura/Sociedad. Buenos Aires: Edicial. BOURDIEU, Pierre (1998 [1992]) Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil (hay traducción al castellano en Anagrama). Es altamente recomendable la lectura de los libros de Altamirano y Sarlo, que aportan importantes indicaciones sobre conceptos y enfoques que pueden resultar de utilidad para nuestro trabajo. El libro de Bourdieu presenta su exposición más acabada del concepto de campo literario, y si bien no es un camino por el que estrictamente necesitemos transitar, permite tener una visión menos “encantada” de las prácticas artísticas. Por último, el trabajo de Sarlo constituye un ejemplo de investigación que, si bien en muchos aspectos no se vincula con nuestra problemática, permite acercarse a la lógica que articula conceptos y estrategia metodológica. Teoría y crítica literaria AVELLANEDA, Andrés (2013 [1983]) El habla de la ideología. Modos de réplica literaria en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Eudeba. BARTHES, Roland (2008 [1978]) El placer del texto y Lección inaugural. Buenos Aires: Siglo XXI. BAJTÍN, Mijaíl (2005 [1979]) Problemas de la poética de Dostoievski. México: FCE. BAJTÍN, Mijaíl (2008 [1979]) Estética de la creación verbal. Buenos Aires. Siglo XXI. DRUCAROFF, Elsa (2011) Los prisioneros de la torre. Política, relatos y jóvenes en la postdictadura. Buenos Aires: Emecé. GILMAN, Claudia (2003) Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI. LINK, Daniel (2006) Leyenda. Literatura argentina. Cuatro cortes. Buenos Aires: Entropía. LUDMER, Josefina (2011 [1999]) El cuerpo del delito. Un manual. Buenos Aires: Eterna Cadencia. LUDMER, Josefina (2010) Aquí América Latina. Una especulación. Buenos Aires: Eterna Cadencia. MONTALDO, Graciela (2010) Zonas ciegas. Populismos y experimentos culturales en Argentina. Buenos Aires: FCE. PIGLIA, Ricardo (2014 [1986]) Crítica y ficción. Buenos Aires: Debolsillo. RIVAS, Gabriela Leonor (2012) Antecedentes de una literatura Nac&Pop. Nuevas representaciones: dos ejemplos en narrativa. En revista Avatares de la comunicación y la cultura, Nº 3. Disponible en http://ppct.caicyt.gov.ar/avatares SARLO, Beatriz (2012) Ficciones argentinas. Buenos Aires: Mardulce. TODOROV, Tzvetan (2008 [1965]) Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Buenos Aires: Siglo XXI. WILLIAMS, Raymond (2009 [1977]) Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta. Se agrupan aquí referencias clásicas sobre teoría literaria (Bajtín, Barthes, Todorov, Williams) que son parte de la bibliografía de varias materias de nuestra carrera, lo que nos excusa de explicar sus alcances y pertinencia. En lo que respecta a los trabajos críticos –todos de autores nacionales– algunos de ellos exploran otros momentos de la historia de nuestra literatura aportando reflexiones interesantes para el problema que nos planteamos (Avellaneda, Piglia); otros nos acercan a la literatura del período en estudio (fundamentalmente Drucaroff, que trabaja con lo que llama “Nueva Narrativa Argentina” y, en menor medida, Sarlo y Link). El trabajo de Gilman, si bien tiene una perspectiva muy diferente de la nuestra, aborda una problemática que deja huellas en la literatura de lo que se ha dado en llamar “post-dictadura”. De los trabajos de Ludmer, (2011) hace un inteligente recorrido y conceptualización del género policial en el país, mientras que su otro trabajo lo mencionamos porque hemos advertido que ha tenido repercusión en debates recientes del campo literario. El artículo de Rivas (graduada de la Carrera) resume algunos de los planteos de su tesis de grado, que se inscriben en una zona bastante cercana a nuestras indagaciones (se recomienda su lectura). Finalmente, el trabajo de Montaldo dice algunas cosas –no demasiado relevantes, a decir verdad– sobre la situación del campo literario post-2001. Teoría y análisis del discurso AMOSSY, Ruth y Anne HERSCHBERG PIERROT (2010 [1997]) Estereotipos y clichés. Buenos Aires: Eudeba. ANGENOT, Marc (2010a) El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible. Buenos Aires: Siglo XXI. ANGENOT, Marc (2010b) Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias. Córdoba: UNC. FILINICH, María Isabel (2012) Enunciación. Buenos Aires: Eudeba. FOUCAULT, Michel (2002 [1966]) Las palabras y las cosas. Buenos Aires: Siglo XXI. FOUCAULT, Michel (2008 [1969]) La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI. SCAVINO, Dardo (2012) Rebeldes y confabulados. Narraciones de la política argentina. Buenos Aires: Eterna Cadencia. VOLOSHINOV, Valentín (2009 [1929]) El marxismo y la filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Godot. Entendemos que los trabajos de Angenot resultan de interés para una perspectiva de trabajo que aborde el entrecruzamiento que se da en lo que el autor llama “discurso social”. El texto de Amossy nos remite a esa dimensión de lo “ya dicho” –también abordada por Angenot– que cobra relevancia cuando se trata de trabajar las huellas de un campo de discursividad sobre otros. El texto de Filinich plantea un buen recorrido sobre las teorías de la enunciación, hecho desde una perspectiva atenta a la literatura, y puede ponerse en diálogo con Bajtín y Voloshinov. Los trabajos de Foucault, si bien se apartan un tanto de nuestras preocupaciones, son relevantes en tanto “condición de producción” de muchas teorizaciones de lo discursivo: por otra parte –y pensamos aquí en (Foucault 2002)– encontramos en la arqueología foucaultiana un modo de establecer conexiones entre la literatura y la estructura de una formación discursiva. Finalmente, el trabajo de Scavino tiene la virtud de encarar, desde una suerte de teoría de los relatos sociales, las remisiones mutuas entre literatura y política.