Marta Susana García GRANDE SERTÃO: VEREDAS, DE JOÃO

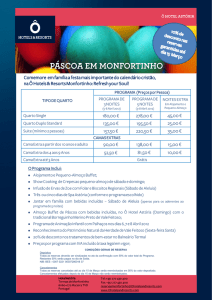

Anuncio