ESCENA NEOYORQUINA Es mañana de otoño, clara y alegre. El

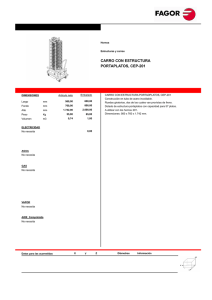

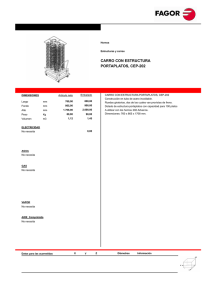

Anuncio

ESCENA NEOYORQUINA Es mañana de otoño, clara y alegre. El sol amable calienta y conforta. Agólpase la gente a la puerta del tranvía del Puente de Brooklyn:―que ya corre el tranvía, y toda la ciudad quiere ir por él. Suben a saltos la escalera de granito, y repletan de masa humana los andenes. Parece como que se ha entrado en casa de gigantes, y que se ve ir y venir por todas partes a la dueña de la casa! Bajo el amplio techado se canta este poema. La dama es una linda locomotora en traje negro. Avanza, recibe, saluda, lleva a su asiento al huésped, corre a buscar otro, déjalo en nuevo sitio, adelántase a saludar a aquel que llega. No pasa de los dinteles de la puerta. Gira: torna: entrega: va a diestra y a siniestra: no reposa un instante. Dan deseos, al verla venir, campaneando alegremente, de ir a darle la mano. Como que se la ve tan avisada y diligente, tan útil y animosa, tan pizpireta y gentil, se siente amistad humana por la linda locomotora. Viendo a tantas cabecillas menudas de hombres asomados al borde del ancho salón donde la dama colosal deja y toma carros, y revolotea, como rabelaisiana mariposa, entre rieles, andenes y casillas—dijérase que los tiempos se han trocado, y que los liliputienses han venido a hacer visita a Gulliver. Los carros que atraviesan al Puente de Brooklyn vienen de New York, traídos por la cuerda movible que entre los rieles se desliza velozmente por sobre ruedas de hierro, y, desde las seis de la mañana hasta la una de la madrugada del día siguiente, jamás para. Pero donde empieza la colosal estación, el carro suelta la cuerda que ha venido arrastrándolo, y se detiene. La locomotora, que va y viene como ardilla de hierro, parte a buscarlo. Como que mueve al andar su campana sonora, parece que habla. Llega al carro, lo unce a su zaga; arranca con él, estación adentro, hasta el vecino chucho; llévalo, ya sobre otros rieles, con gran son de campana vocinglera, hasta la salida de la estación, donde abordan el carro, ganosos de contar el nuevo viaje, centenares de pasajeros. Y allá va la coqueta de la casa en busca de otro carro, que del lado contiguo deja su carga de transeúntes neoyorquinos. Abre el carro los grifos complicados que salen de debajo de su pavimento; muerde con ellos la cuerda rodante, y esta lo arrebata a paso de tren, por entre ambas calzadas de carruajes del puente; por junto a los millares de curiosos, que en el camino central de a pie miran absortos; por sobre las casas altas y vastos talleres, que como enormes juguetes se ven allá en lo hondo: arrastra la cuerda al carro por sobre la armazón del ferrocarril elevado, que parece fábrica de niños; por sobre los largos muelles, que parecen siempre abiertas fauces; por sobre los topes de los mástiles; por sobre el río turbio y solemne , que corre abajo, como por cauce abierto en un abismo; por entre las entrañas solitarias del puente magnífico, gran trenzado de hierro, bosque extenso de barras y puntales, suspendido en longitud de media legua, de borde a borde de las aguas. Y el vapor, que parece botecillo! Y el botecillo, que parece mosca!―Y el silencio, cual si entrase en celestial espacio! Y la palabra humana, palpitante en los hilos numerosos de enredados telégrafos, serpeando, recodeando, hendiendo la acerada y colgante maleza, que sustenta por encima del agua vencida sus carros volantes! Y cuando se sale al fin al nivel de las calzadas del puente, del lado de New York, no se siente que se llega, sino que se desciende. Y se cierran involuntariamente los ojos, como si no quisiera dejarse de ver la maravilla. La América. Nueva York, octubre de 1883.