Efectos persistentes del desarrollo de culturas pre

Anuncio

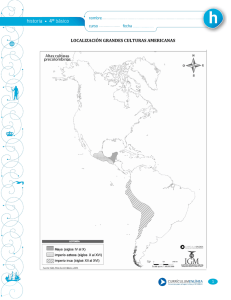

Efectos persistentes del desarrollo de culturas pre-incas en la región noreste del Perú * Mariel Bedoya **1 y Marı́a Andrea Gastañaduı́ ***1 1 Universidad de Piura Diciembre 2013 Resumen El estudio utiliza un diseño de regresión discontinua para examinar impactos de largo plazo del desarrollo de culturas pre-incas en el noreste del Perú que se asentaron entre los años 1100 D.C. y 1450 D.C., en el periodo denominado Independencia Regional II. Los resultados indican que el desarrollo de cultura en dicha zona reduce el consumo del hogar en 10 % y la educación de la madre en 0.4 años aproximadamente. Estos resultados podrı́an estar relacionados a la imposición de institucionalidad exógena y opresiva por parte de los colonizadores. El lı́mite de influencia de estas culturas es tomado de un mapa elaborado por el historiador Federico Kauffmann Doig, en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, basado en relatos de corregidores españoles durante el Virreinato del Perú. * Agradecemos a Alan Sánchez por su continua supervisión y valiosa asesorı́a. Agradecemos también los co- mentarios de Fabrizio Orrego, Miguel Jaramillo, Juan José Dı́az y Pablo Lavado. Por último, agradecemos a Jorge Peralta por su asistencia en la elaboración de datos geográficos y al Instituto Nacional de Cultura por facilitarnos el acceso al mapa empleado en la investigación. Todo error observado en el presente trabajo es únicamente nuestro. ** E-mail: [email protected] *** E-mail: [email protected] 1. Introducción El rol de las instituciones históricas para explicar el desarrollo económico de paı́ses y regiones ha despertado interés en las últimas décadas. Ası́, algunos estudios encuentran evidencia empı́rica que resalta la importancia de condicionantes históricos en condiciones actuales de vida de las personas de una determinada área geográfica (e.g.: Nunn, 2008; Acemoglu et al., 2001; Bannerjee e Iyer, 2005; Glaeser y Shleifer, 2002; Dell, 2010). Entre estos estudios, Dell (2010) y Acemoglu et al. (2001) se centran especı́ficamente en el impacto de sucesos históricos y condicionantes geográficos relacionados al fortalecimiento de la institucionalidad en las condiciones actuales de vida. Esta investigación, por su parte, utilizará la variación en la delimitación territorial de culturas pre-incas en el noreste del Perú para identificar posibles efectos del establecimiento de instituciones históricas. Especı́ficamente, el presente trabajo buscará identificar efectos persistentes del desarrollo de culturas pre-incas en el noreste del Perú en el bienestar de los hogares. Definimos cultura preinca como el área de influencia de las culturas de la Independencia Regional II (1100 D.C.-1450 D.C.), época en la cual la población tendió a reunirse en centros urbanos bien planificados. A esta etapa también se le conoce como “periodo de construcción de ciudades”, donde se brindaron servicios públicos que continúan hasta nuestros dı́as. Posteriormente, el desarrollo de estas zonas y la concentración de población en las mismas incentivó a su vez el establecimiento de corregimientos en las zonas de influencia en épocas de la colonia española; por esta razón, el efecto a priori del establecimiento de dichas culturas es incierto. El establecimiento de lı́mites de influencia de dichas culturas plantea la existencia de un cambio discreto a nivel latitud y longitud en la provisión de servicios públicos, ası́ como posterior control español de los mismos en épocas posteriores. Por este motivo, este cambio discreto sugiere el empleo de una regresión discontinua para evaluar efectos de largo plazo del desarrollo de cultura, los lı́mites documentados formarı́an ası́ una discontinuidad multidimensional en el espacio longitud-latitud. Dado que se requiere que todos los factores relevantes además del tratamiento varı́en sutilmente en los alrededores del lı́mite de influencia, excluı́mos de nuestro 1 análisis la costa del Perú. Elegimos aquellas culturas localizadas en el norte debido a (1) su importancia histórica dados los estudios realizados y a la información provista por los cronistas y corregidores y (2) su persistencia a través del tiempo dada su autonomı́a (Schjellerup, 2005). Asimismo, cabe resaltar que los lı́mites de las cultura habrı́an estado determinados por tres factores: la cordillera andina, los rı́os y los lı́mites con otras culturas. Utilizando un conjunto de datos recolectados en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para los años 2007-2011 y un conjunto de datos geográficos por centro poblado, elaborados a partir de la base de datos de Perú Digital, se estima que un efecto de largo plazo del desarrollo de estas culturas serı́a la reducción del consumo del hogar en 10 % aproximadamente en hogares marginalmente dentro de los lı́mites de influencia de dichas culturas. Asimismo, la educación de la madre en dichos hogares serı́a 0.4 años menor a la de hogares marginalmente fuera de esos lı́mites. El sentido y magnitud de estos efectos es robusto a un número de especificaciones alternativas. Ası́, los hallazgos serı́an consistentes con la hipótesis de que instituciones históricas influenciarı́an la prosperidad económica de largo plazo, y que dicha relación en paı́ses de bajos recursos serı́a negativa dada la colonización (Acemoglu et al., 2001; Dell, 2010). Dicha hipótesis es planteada dentro de la literatura que argumenta que, dada la naturaleza exógena de los factores geográficos y la naturaleza endógena de los factores institucionales, condiciones iniciales geográficas han tenido efectos persistentes en la calidad de instituciones llevando esto a una divergencia en el desempeño económico. Por un lado, Engerman y Sokoloff (2000) proveen evidencia descriptiva que sustenta que condiciones geográficas han ocasionado las desigualdades de ingresos suscitadas por instituciones opresivas diseñadas para preservar la desigualdad ya existente. Por otro lado, Acemoglu et al.(2001) provee evidencia empı́rica que indica que desempeños económicos bajos tienen orı́genes coloniales dadas las instituciones introducidas por la colonización europea en paı́ses alrededor del mundo. Por esta razón, en el presente estudio planteamos la hipótesis de que en lı́nea con los autores mencionados y otros que mencionaremos más adelante, el desarrollo de cultura como la hemos definido habrı́a originado niveles de bienestar menores en zonas de influencia, ya sea mediante bajos niveles de consumo del hogar o menor acumulación de capital humano (menos años de educación de 2 la madre). El presente trabajo, además, es hasta donde tenemos conocimiento el primer trabajo empı́rico que emplea distancias reales para las estimaciones, por lo que proveerá evidencia empı́rica microeconómica más precisa que sustente la hipótesis mencionada. Esto es de particular interés para el caso peruano dado el variado relieve del territorio. A diferencia de la literatura existente, éste serı́a el primer estudio que busca identificar el impacto de culturas previas a la colonia en indicadores de bienestar. Finalmente, el presente documento buscará contribuir a la aún escasa literatura empı́rica existente que emplea modelos de regresión discontinua en contextos multidimensionales. El resto del documento está organizado de la siguiente manera: la Sección 2 presenta un breve resumen histórico de las culturas de análisis y los motivos de su elección. La Sección 3 introduce la metodologı́a utilizada y explica sobre la elaboración de los datos empleados. La Sección 4 presenta los resultados bajo el modelo base y especificaciones alternativas. La Sección 6 concluye. 2. 2.1. Revisión de la literatura Culturas pre-incas en el noreste del Perú El Periodo de Independencia Regional II, como mencionamos previamente, es también conocido como Reinos y Confederaciones o “periodo de construcción de ciudades”, durante el cual se brindaron servicios públicos que continúan hasta nuestros dı́as, tal es el caso de servicios relacionados a seguridad ciudadana, redistribución, comercio, entre otros. Por tanto, este periodo histórico resulta muy importante pues se sentaron las bases de las instituciones. Si bien el desarrollo de cultura pudo haber incitado un mayor desarrollo económico en esa época, el desenlace histórico en la zona, nos evoca a pensar que el control de los conquistadores habrı́a ido en detrimento de la institucionalidad posteriormente. 3 De todas las culturas del periodo, las del noreste del Perú resaltan por su importancia histórica dados los estudios realizados y a la información provista por los cronistas y corregidores y por su persistencia a través del tiempo dada su autonomı́a. Se podrı́a decir que debido a las relaciones que mantenı́an dichas culturas con Chimú en la costa, estas estuvieron bajo su influencia, sobre todo en el aspecto comercial a través del trueque (Schejellerup, 2005). Las culturas que se desarrollaron en esa zona fueron Conchuco, Huacrachuco, Caxamalca y Chachapoyas, todas estas independizadas y se consolidaron como naciones principales con la caı́da del Imperio Huari. Los Conchucos se formaron en los valles comprendidos entre el rı́o Marañón y la Cordillera Blanca. Era un pueblo belicoso y dedicado a la agricultura y ganaderı́a. Formaron un curacazgo hasta que fueron anexados por los Incas. Guamán Poma de Ayala comenta en sus crónicas que esta región se caracterizaba por sus minas de plata, lo cual llamó la atención de los españoles que buscaron dominarlos. Sin embargo, esto recién se logró bajo el mando de Francisco de Chávez en 1543, quien masacró al pueblo para poder dominarlo (ESPINOZA, 1964). Ası́ se formaron dos encomiendas sobre este territorio, las de Conchucos de Mori y los Conchucos de Pardavé. Los Huacrachucos también se asentaron en los valles del Marañón, al norte de los Conchucos. Al igual que estos, conformaron también un curacazgo y eran un pueblo belicoso (SALCEDO, 2012). La cultura Caxamalca se desarrolló en el Valle Interandino de la actual Cajamarca, desde Hualgayoc hasta el rı́o Criznejas. Se han encontrado restos que datan de hace más de 3500 años, pero es en esta época que se consolidan como nación principal. Resalta por su cerámica por su diseño y técnica, ası́ como por sus textiles, metalurgia y arquitectura. Llevaron a cabo el trueque, siendo los Chimú sus principales socios comerciales. Era un pueblo guerrero, que se enfrentó en varias oportunidades con los Chancas y Pacamoros. 4 Los Chachapoyas se ubicaron entre los Andes Occidentales y la selva oriental. Destacan por su arquitectura, como Kuélap y el Gran Pajatén, al igual que por sus sarcófagos y mausoleos. Es una cultura que surgió en el siglo VIII, pero en este periodo tuvo su apogeo. Eran un pueblo guerrero, lo que atemorizó a los incas, hasta que conquistaron esta cultura por el Inca Túpac Inca Yupanqui, aunque hubo muchas rebeliones posteriores. 2.2. Evidencia empı́rica Existe una creciente literatura que investiga el rol de las instituciones en el progreso económico; tanto en forma estructural como reducida. Un estudio descriptivo que da luces de esta posible relación causal es el de Engerman y Sokoloff (2000), el cual explora diferentes tendencias del desarrollo en paı́ses de nuevo mundo de las Américas sugiriendo ası́ que condiciones geográficas iniciales habrı́an ocasionado las desigualdades de ingresos suscitadas por instituciones opresivas diseñadas para preservar la desigualdad ya existente. Besley y Persson (2011) son un ejemplo de los recientes modelos estructurales que se enfocan en explorar dicha relación causal. Los autores proporcionan un marco teórico que explica la mala administración de recursos por un mal funcionamiento de las instituciones económicas. Para ellos, la mala administración de recursos es entendida como una economı́a que dada su población y dotación de capital fı́sico no explota estos stocks de una manera productiva debido a dificultades en contrataciones o para la protección de derechos de propiedad. Bajo este esquema, una minimización de estos sucesos alzarı́a el ingreso nacional para un nivel de capital y de tecnologı́a dado. Por otro lado, entre la literatura empı́rica que explora el rol de la institucional en el desarrollo económico; existe una creciente parte de la misma que estudia el desarrollo institucional histórico como un mecanismo causal que afecta el desarrollo de la economı́a. Este subgrupo argumenta que dada la naturaleza exógena de los factores geográficos y la naturaleza endógena de los factores institucionales, las condiciones iniciales geográficas habrı́an tenido efectos persistentes en la calidad de instituciones llevando esto a una divergencia en el desempeño 5 económico de ciertas zonas geográficas, hipótesis que estarı́a en lı́nea con el estudio de Engerman y Skoloff (2000). Dentro de los trabajos más resaltantes que sostienen esta postura se encuentra el de Acemoglu et al. (2001). Dicho estudio emplea variables instrumentales para explorar el efecto del dominio colonial en la creación de instituciones y sus efectos a largo plazo en el desarrollo económico (en su caso entendido como ingreso per cápita). Para ello distingue entre instituciones económicas, geografı́a y cultura y los posibles efectos de éstas. Este trabajo ası́ como las subsiguientes contribuciones al mismo (Acemoglu et al., 2002; Acemoglu y Jhonson, 2005) se concentrarı́a exclusivamente en efectos de la expansión europea y colonialismo desde el siglo XVI que afectaron la evolución de instituciones ocasionando ası́ diferentes trayectorias de desarrollo para las colonias establecidas. Banerjee et al. (2001) y Nunn (2008), son otros ejemplos de este subgrupo de investigaciones. Por un lado Banerjee et al. (2001) analiza los efectos de largo plazo de instituciones coloniales a partir de diferencias entre instituciones recaudadoras distritales. Por el otro, Nunn (2008), examina si el subdesarrollo de África puede ser explicado por la trata histórica de esclavos. El autor encuentra una relación negativa entre el número de esclavos exportados de un paı́s y su desempeño económico actual, proporcionando evidencia de que la exportación de esclavos en África habrı́a tenido efectos permanentes y negativos en el desarrollo económico de la región. En adición, Ang (2013) es un estudio reciente que estudia el efecto del desarrollo institucional en la historia sobre desempeño económico actual, con la particularidad de que el autor ajusta los indicadores empleados por movimientos migratorios de gran escala que facilitaron la difusión del conocimiento. Los resultados sugieren que el componente exógeno de las instituciones relacionado al desarrollo histórico es un determinante significativo del producto actual, reforzando el argumento de que la historia juega un rol importante en el desarrollo de largo plazo de una región, en especial cuando ésta se vincula al desarrollo de la institucionalidad. Dell (2010), por otro lado, es uno de los pocos trabajos en lı́nea con la investigación ya mencionada que se ha realizado para el contexto peruano. El estudio emplea un diseño de regresión 6 discontinua para analizar los impactos de largo plazo de la mita minera, un sistema de trabajo forzado entre 1573 y 1812 en la zona andina del Perú y Bolivia. Entre los resultados más destacados se encuentra que la mita minera reducirı́a el consumo del hogar en alrededor de 25 %. Esta investigación ha servido de principal referencia para la realización del presente trabajo. Por otro lado, otro estudio reciente que se remite a tiempo anteriores a la colonia para el caso peruano es el de Juif y Baten (2012), el cual sugiere que tiempos pre-coloniales también habrı́an influenciado las tendencias de desarrollo en la región. Los autores encuentran que los incas peruanos habrı́an tenido solo la mitad del nivel de aritmética de los invasores españoles y que habrı́a evidencia de desigualdad en estos tiempos también. Una baja inversión en capital humano en el imperio inca habrı́a iniciado una dependencia de la agricultura que no serı́a intensiva en capital humano en siglos posteriores. En suma, las investigaciones producidas señalan que existe un interesante canal de transmisión entre el desarrollo de las instituciones y la prosperidad económica de las naciones por investigar. Aún más, este canal de transmisión no habrı́a sido extensivamente explorado en paı́ses latinoamericanos, donde las tendencias de crecimiento serı́an aún más divergentes de acuerdo a la literatura descrita dada la colonización y la desigualdad en periodos previos. Por este motivo, el presente documento buscará contribuir a dicha escasa literatura e identificar si existen o no efectos de largo plazo de pertenecer a zona de influencia de culturas pre-incas en el Perú sobre medidas de bienestar. En lı́nea con la evidencia, nuestra hipótesis inicial será que pertenecer a zonas de influencia de dichas culturas hoy en dı́a estarı́a correlacionado negativamente con diversas medidas de bienestar. 3. Metodologı́a Analizar el efecto del desarrollo de estas culturas presenta ex-ante un problema de endogeneidad: ¿Cómo encontrar hogares comparables fuera de la zona de cultura pre-inca? Para estudiar los efectos de largo plazo del establecimiento de cultura sobre indicadores de 7 bienestar del hogar emplearemos un diseño de regresión discontinua (RDD) bajo un enfoque multidimensional siguiendo a Dell (2010). La regresión discontinua (RD) en una metodologı́a que estima los efectos de tratamiento en un escenario no-experimental donde el tratamiento es determinado a partir de que la variable observable sobrepasa un umbral determinado. El diseño de regresión discontinua (RD) unidimensional explota el preciso conocimiento de las reglas que determinan el tratamiento. La identificación RD reposa en la idea de que en un mundo altamente reglamentado, algunas reglas son arbitrarias y por lo tanto constituyen buenos experimentos. La especificación más común en la literatura es la de Sharp RD, usada cuando el tratamiento Di es una función determinı́stica y discontinua de una covariable xi tal que {Di = 1|xi ≥ x0 } y {Di = 0|xi < x0 } ; donde x0 es un lı́mite conocido. Ası́, la asignación del tratamiento es una función determinı́stica de xi pues una vez que se conoce esa variable se puede conocer Di . La ecuación básica bajo esta metodologı́a será entonces: Yi = α + β .xi + ρ.Di + εi , donde ρ es el efecto causal de interés. En este caso, la delimitación del territorio de las culturas forma una discontinuidad multidimensional, donde el desarrollo de cultura es una función determinada y discontinua de dos covariables conocidas, latitud y longitud. La idea principal detrás del modelo RD es que tanto las observaciones que se encuentran por debajo del umbral como las que se encuentran por encima son comparables en un rango cercano a este lı́mite. En particular, esto se lograrı́a haciendo que tanto las zonas bajo el dominio de una cultura como las que se desarrollaron en etapas posteriores, sean similares, lo cual se puede lograr asegurando -por ejemplo- una geografı́a similar marginalmente fuera y dentro de las zonas de interés. El lı́mite del tratamiento bajo este enfoque difiere de los umbrales unidimensionales analizados en las aplicaciones más comunes (Lee y Lemiux, 2010) pues si bien los supuestos de identificación son idénticos a los requeridos para realizar una regresión discontinua unidimensional, la discontinuidad multidimensional incorpora precisiones metodológicas para la especificación del RD importantes a tomar en consideración. A continuación, presentamos la regresión básica a estimar: 8 Cict = α0 + γ0 ∗ culturaict + β0 xict + f (Localizacion Geográficac ) + µt + εict (1) donde Cict corresponde a la variable de interés para cada hogar i en el Centro Poblado (CCPP) c en el año t; culturaict corresponde a una dicotómica que toma el valor de 1 si el agente i vive en un CCPP c en el año t, xict es un vector de covariables que incluye la altitud y la pendiente ponderadas del CCPP y de variables demográficas relevantes (i.e., número de hijos menores de 15 años en la unidad doméstica), f (Localizacion Geográficac ) es el polinomio RD cuya localización geográfica varı́a por centro poblado c , µt es un conjunto de efectos fijos por año de estudio y εict es el término de error que se asume bien comportado. Esta especificación podrı́a presentar problemas de endogeneidad introducidos por dos factores importantes a tomar en consideración: la posibilidad de una distribución no homogénea de la población de estudio alrededor de los lı́mites de expansión de las cultura y una presencia de minas desproporcionada entre los grupos de control y tratamiento. Se atacará más adelante el primer punto en particular en los ejercicios de robustez presentados en el punto 5.4. 4. Datos Examinamos el impacto de largo plazo que pudo haber tenido el desarrollo de culturas en el norte del Perú sobre el desarrollo económico. Para ello, construı́mos un pool de ENAHOs pertenecientes al periodo 2007-2011. El objeto de trabajar con un pool de datos de estas encuestas de hogares es el de maximizar el número de observaciones marginalmente fuera y dentro de los lı́mites de extensión de cultura. Ello debido a que las ENAHOs proveen un bajo poder estadı́stico para estimar modelos relativamente flexibles empleando diseños de regresión discontinua. Solo a partir del 2007 en adelante se cuenta con una identificación total de centros poblados en dichas bases de datos, identificación que nos permitirá asignar el tratamiento y anexar los datos geograficos elaborados. 9 Para estimar los efectos de largo plazo de pertenecer a zonas de desarrollo de cultura en indicadores de bienestar del hogar, elegimos los siguientes indicadores: consumo per cápita equivalente y educación de la madre. Elegimos estas variables debido a que consideramos que cubren dos aspectos del hogar relevantes: el estado de la economı́a dentro del hogar y la acumulación de capital humano dentro del mismo, respectivamente. En las conclusiones al final del documento incluimos una discusión de otras variables dependientes que serı́an interesantes de analizar en futuras versiones. La primera variable de interés analizada, como se mencionó en el párrafo anterior, es en concreto el logaritmo del consumo per cápita equivalente. El cual sustrae consumo proveniente de trasferencias o donaciones de tal manera que éste refleje la capacidad productiva del hogar (Dell, 2010). Siguiendo a Deaton (1997), para hallar este consumo asumimos que un menor de edad entre cero y cuatro años es igual a 0.4 adultos y que un menor de cinco a catorce años es igual a 0.5 adultos. Esta definición de consumo la deflactamos temporal y espacialmente. La deflactación espacial utiliza las lineas de pobreza reportadas en la ENAHO para normalizar el consumo a precios de Lima; mientras que la deflactación temporal emplea el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana en base 2009. Con respecto a la segunda variable de interés analizada, aproximaremos la educación de la madre de acuerdo a los años de educación de ésta. Esta variable es también elaborada a partir de la ENAHO al igual que la variable de control “número de hijos en el hogar”. Para la identificación del tratamiento digitalizamos los lı́mites visualizados en un mapa elaborado por el historiador Kauffmann Doig en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional (1989) de los lı́mites de las culturas de la Independencia Regional II narrados por los cronistas y corregidores.(Ver Anexo 1). 1 . Finalmente, se utilizó el software ArcGIS para elaborar los datos geográficos empleados en las 1 Se georreferenciaron los lı́mites utilizando el sistema de coordenadas geográficas (World Geodetic System, WGS, 1984) empleando el software de información geografica ArcGIS y datos extraı́dos de centros poblados de Perú Digital 10 estimaciones: pendiente, altura y distancias reales. Para calcular la altura de un centro poblado se tomó el punto georreferenciado de cada centro poblado. La pendiente se calculó como la pendiente media del mismo punto georreferenciado al lı́mite de la cultura y las distancias reales se elaboraron a partir de curvas de nivel que permiten tomar en cuenta accidentes geográficos del Perú. Como se mencionó, este estudio tiene la bondad de ser el primero en emplear distancias reales para las estimaciones. Finalmente, el polinomio RD se encuentra especificado en desviaciones con respecto de la media siguiendo Dell (2010). 5. 5.1. Resultados Modelo Base: MCO Antes de pasar al modelo RD, comenzamos estimando un modelo MCO que servirá de referencia para cuantificar el impacto del desarrollo de culturas pre-incas. Ası́, la ecuación a estimar será: Cicdt = α0 + γ0 ∗ culturaicdt + β0 xicdt + φd + µt + εicdt (2) donde Cicdt corresponde al consumo per cápita equivalente o años de educación de la madre c para cada hogar i en el CCPP c en el departamento d el año t; culturaicdt corresponde a una dicotómica que toma el valor de 1 si el agente i vive en un CCPP c en el departamento d en el año t, xicdt es un vector de covariables que incluye variables demográficas relevantes, φd es un conjunto de efectos fijos por departamento, µt es un conjunto de efectos fijos por año de estudio y εicdt es el término de error que se asume bien comportado. Este modelo trata de estimar el efecto del desarrollo de cultura utilizando como contrafactual a todos los centros poblados pertenecientes a la región sierra del Perú en los que no se asentaron culturas pre-incas. Enfocarnos en la región sierra nos permite controlar por posibles diferencias sistemáticas según región natural (por ejemplo, diferencias sistemáticas en tasas de pobreza entre regiones). Sin embargo, serı́a lógico pensar que aún pueda existir una gran diferencia entre 11 ambas regiones, por lo que estos resultados podrı́an no ser correctos. El cuadro 2 muestra los resultados. Vemos que, en promedio, centros poblados tratados poseen un nivel de consumo per cápita equivalente 8 % menor al de aquellos que no se encuentran en la zona de influencia. Para la educación de la madre, observamos que en promedio, los centros poblados tratados presentan 0,1 años de estudio menos que los controles. Cuadro 1: Resultados MCO Logaritmo Educación del consumo de la equivalente madre (1) (2) -0.0834 -0.134 (0.0571) (0.195) Observaciones 11,367 10,119 R-cuadrado 0.1168 0.108 Cultura Coeficientes son reportados con los errores estándar robustos entre paréntesis. Incluye 3 categorı́as de edad: Infantes(0-4), Niños (4-14), Adultos (>15). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Observar resultados estadı́sticamente no significativos podrı́a inducir a pensar que no existen efectos de largo plazo del desarrollo de dichas culturas. Sin embargo, como se mencionó previamente, podrı́amos desconfiar de estos resultados dada la posible endogeneidad. Los centros poblados utilizados como controles no serı́an estrictamente comparables con los de tratamiento debido a potenciales diferencias sistemáticas en no observables relevantes como el agroclima y tipos de cultivo, y geografia. De esta manera, este efecto podrı́a estar atenuado o aumentado por dichos no observables. Para obtener resultados más confiables sobre el verdadero efecto del desarrollo de culturas pre-incas, necesitamos utilizar un contrafactual más adecuado. Por esta razón, estimamos los resultados bajo el diseño de regresión discontinua presentado previamente. Esta metodologı́a nos permite comparar dos zonas en el lı́mite del umbral, asumiendo que los individuos en el 12 margen son comparables; supuesto que examinamos a continuación. 5.2. Balanceo geográfico La metodologı́a empleada requiere que todos los factores relevantes, fuera del tratamiento varı́en suavemente en el lı́mite del mismo. Es decir, permitiendo que c1 y c0 denoten resultados posibles bajo tratamiento y control, y siendo x y y las coordenadas pertenecientes a longitud y latitud respectivamente; la identificación requiere que E[c1 |x, y] y E[c0 |x, y] sean continuos en el umbral de la discontinuidad. Este supuesto es necesario para que los individuos localizados fuera del alcance del tratamiento sean un contrafactual adecuado para los que se encuentran dentro de esta zona. En este estudio, resulta complicado encontrar vaiables previas al tratamiento más allá de las geográficas debido al periodo analizado. Por esta razón, para evaluar la factibilidad de este supuesto, analizamos las siguientes caracterı́sticas geográficas potencialmente importantes: altitud y relieve del terreno (pendiente). La primera variable mencionada corresponde a un determinante del clima y de la opción de cultivos en el Perú, mientras que la segunda, corresponde a un indicador del relieve del terreno; estas variables asegurarı́an un balanceo de oportunidades dado que las actividades económicas de aquella época eran principalmente primarias. 2 El Cuadro 1 analiza diferencias estadı́sticamente significativas de la altitud y pendiente entre grupos utilizando el pool de ENAHOS 2007-2011 construı́do. Se reportan resultados restringiendo la muestra a hogares a 75, 50 y 25 kilómetros del lı́mite. Nuestros datos están espacialmente correlacionados: por lo tanto, entre paréntesis se encuentran los errores estándar corregidos por correlación espacial (EE). Siguiendo a Conley (1999) permitimos la dependencia espacial de una forma desconocida.3 . Observamos que a 75 y 50 kilómetros, las diferencias en 2 Para versiones posteriores, serı́a conveniente mejorar la medición de estas variables que por falta de tiempo y recursos no hemos podido incluir en esta versión. 3 Conely (1999) permite que los errores estandar sean robustos al error de medicion introducido por la imprecisión en distancias y ubicaciones 13 altitud son estadı́sticamente significativas al 99 %, estando a una mayor altura centros poblados dentro de la zona de cultura que fuera. Esto podrı́a estar relacionado a la falta de representatividad de los datos empleados como a la medición preliminar de altura empleada. No obstante, a 25 kilómetros del lı́mite existen diferencias estadı́sticamente significativas relativamente pequeñas, siendo estas al 90 %. Por otro lado, observamos que la pendiente es estadı́sticamente idéntica alrededor de los lı́mites georreferenciados. Cuadro 2: Estadı́sticas descriptivas Muestra ubicada según distancias Menos de 75 km del lı́mite Pendiente Observaciones Altitud Observaciones Menos de 50 km del lı́mite Menos de 25 km del lı́mite Dentro Fuera EE Dentro Fuera EE Dentro Fuera EE 8.23 9.66 (1.35) 8.23 10.60 (1.47) 10.37 12.39 (1.99) 5843 5295 3680 4134 (154.9)*** 2632.5 2153.201 (163.6)*** 2682.35 2334.37 5843 5363 3680 4174 5843 6074 2632.5 2061.58 5843 6142 (189.4)* (*) Coeficientes son reportados con los errores estándar corregidos por correlación espacial entre paréntesis (EE). (*) Se excluye centros poblados a menos de 2 kms del lı́mite. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 El test de medias presentado, sin embargo podrı́a estar sobre o sub-dimensionando las diferencias debido a que los datos que se poseen son a nivel de centro poblado. Es decir, el número de personas para las cuales se posee información de un determinado centro poblado podrı́a estar distorsionando las diferencias existentes entre los grupos de tratamiento y control. Por este motivo, realizamos el mismo test de medias para únicamente centros poblados en cada submuestra (ver Anexo 3). Los resultados son coherentes a los obtenidos del test de medias a nivel de individuo, con la excepción de que a nivel de centro poblado observamos niveles de significancia ligeramente más altos y diferencias con significancia al 10 % en pendiente para centros poblados a 50 kilómetros del lı́mite, siendo centros poblados dentro de la zona de tratamiento menos empinados que aquellos marginalmente fuera. Esto último podrı́a estar relacionado a la presencia de parte de cordillera o algún accidente geográfico similar a esa distancia. Además del supuesto de identificación ya discutido, otro supuesto también discutido con frecuencia en RD es el de la agrupación no selectiva a través del umbral de tratamiento. Este 14 supuesto serı́a violado si un efecto directo del desarrollo de estas culturas es la emigración de individuos productivos. Sin embargo, no consideramos la posibilidad de ocurrencia de este supuesto debido a que la delimitación territorial estaba dada por factores geográficos difı́ciles de superar dada la tecnologı́a de la época, como era el caso de rı́os y cordilleras. También existı́a en la época un fuerte sentido de pertenencia a la región de origen y autonomı́a, lo cual hacı́a que los “extranjeros”sean considerados en la parte baja de la distribución social, dada la imposibilidad de movilidad social por ser considerados en calidad de esclavos. Sin embargo, no descartamos la migración como un interesante canal de persistencia que se intentará analizar en una versión posterior hasta donde los datos históricos lo permitan. 5.3. Resultados con modelo RD Para estimar los efectos de largo plazo utilizamos dos submuestras de interés o Buffers: Buffer 1 y Buffer 2. El Buffer 1 comprende a hogares situados a una distancia máxima de 75 kilómetros del lı́mite por ambos lados (ver Anexo 2). Por otro lado, la segunda submuestra o Buffer 2 excluye del Buffer 1 a hogares a menos de 2 kilómetros de distancia del lı́mite pues consideramos que es a esta distancia que la asignación del tratamiento podrı́a ser dudosa (centros poblados en los lı́mites podrı́an haberse expandido hasta sobrepasar el lı́mite por un lado, en cuyo caso el tratamiento no variarı́a de forma discreta); esto nos permitirá analizar la sensibilidad de nuestros resultados y descartar posibles problemas importantes de asignación del tratamiento. Asimismo, en todas nuestras estimaciones incluı́mos la variable de altura al haber observado diferencias estadı́sticamente significativas en la sección anterior. La variable de pendiente se incluye para aumentar la precisión de los estimadores. Como se mencionó en una sección previa, bajo el diseño de regresión discontinua unidimensional la asignación del tratamiento se da a partir de que una covariable observable sobrepasa un umbral determinado. En este estudio, al observarse esta discontinuidad en el territorio (espacio latitud-longitud), empleamos un RD bajo un enfoque bidimensional, aproximándolo al caso unidimensional empleando polinomios de hasta cuarto grado para modelar las posibles 15 interacciones entre estas dos observables como es usual en dicha literatura.4 . Al observar los Cuadros 3 y 4, encontramos efectos persistente y robustos a las diferentes especificaciones, para ambas submuestras y bajo distintos valores de distancia del lı́mite. Observamos además que las estimaciones que presentan significancia estadı́stica a niveles de 1 % para el logaritmo de consumo equivalente son las que incluyen el polinomio RD de aproximación de cuarto grado, mientras que el efecto para años de educación de la madre presentan una significancia estadı́stica a niveles de 5 %. El hecho de que las especificaciones bajo la inclusión del polinomio RD de aproximación de cuarto grado sean los que estén asociados a coeficientes de un mayor nivel de significancia, podrı́a estar relacionado a la forma que poseen las zonas sobre las que se asentaron las diferentes culturas que estamos analizando en el presente trabajo.(Ver Anexo 1). Los resultados negativos del efecto de estas culturas no resultan sorprendentes dado el desenlace histórico de estas culturas, siendo conquistadas por medio de violencia por parte de los españoles al defender su autonomı́a mediante el enfrentamiento bélico. Esto habrı́a contribuı́do a una posterior mala asignación de recursos que retrace el progreso económico y en consiguiente la demanda y acumulación de capital humano. En la tabla 3, observamos que el efecto sobre el logaritmo del consumo equivalente es negativo y en promedio 11, 10 y 8 % para centros poblados ubicados a 25, 50 y 75 kilómetros del lı́mite, respectivamente, para el caso del polinomio RD de aproximación lineal en latitud y longitud. A medida que se restringe la muestra a hogares marginalmente más cercanos al lı́mite, el nivel de significancia alcanza el 10 %. Como se intuirı́a, la magnitud y significancia de estos efectos aumenta para la submuestra que excluye centros poblados a menos de dos kilómetros de distancia (Buffer 2) siendo ésta 13, 12 y 10 % para centros poblados ubicados a 25,50 y 75 kilómetros del lı́mite, respectivamente. 4 Esto es, denotando x como longitud y y como latitud, el polinomio cúbico serı́a expresado como (x + y)3 = x + y + x2 + y2 + xy + x3 + y3 + x2 y + xy2 ). Donde x y y están expresadas como desviaciones con respecto de la media 16 Cuadro 3: Logaritmo del consumo equivalente Buffer 1 <25 km <50 km Buffer 2 <75 km <25 km <50 km <75 km Aproximación Lineal Latitud Longitud Cultura -0.11* -0.10* -0.08 -0.13** -0.12** -0.1* (0.06) (0.06) (0.05) (0.07) (0.06) (0.06) Aproximación Cúbica Latitud Longitud Cultura -0.05 -0.09 -0.10* -0.07 -0.11* -0.12** (0.06) (0.05) (0.05) (0.06) (0.06) (0.06) Aproximación Cuarto grado Latitud Longitud Cultura -0.13** -0.14*** -0.13** -0.17*** -0.16*** -0.15*** (0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.05) (0.05) -0.09* -0.13* -0.11* -0.11* Aproximación Cúbica Distancias Cultura Observaciones -0.11* -0.1* (0.06) (0.06) (0.05) (0.07) (0.06) (0.06) 7,814 11,112 11,880 7,012 10,310 11,078 (*) Coeficientes son reportados con errores estándar robustos entre paréntesis. (*) Incluye 3 categorı́as de edad: Infantes(0-4), Niños (4-14), Adultos (>15). (*) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 17 Cuadro 4: Educación de la madre Buffer 1 <25 km <50 km Buffer 2 <75 km <25 km <50 km < 75 km Aproximación Lineal Latitud Longitud Cultura -0.3 -0.38** -0.39** -0.31 -0.39** -0.4** (0.2) (0.17) (0.16) (0.22) (0.18) (0.17) Aproximación Cúbica Latitud Longitud Cultura -0.30 -0.43** -0.42** -0.30 -0.44** -0.43** (0.19) (0.2) (0.19) (0.20) (0.21) (0.21) Aproximación Cuarto grado Latitud Longitud Cultura -0.23 -0.36** -0.37** -0.23 -0.38** -0.39** (0.16) (0.16) (0.15) (0.17) (0.16) (0.16) Aproximación Cúbica Distancias Cultura Observaciones -0.43* -0.46** -0.46** -0.45* -0.48** -0.48** (0.22) (0.19) (0.19) (0.24) (0.21) (0.21) 7,121 10,073 10,751 6,397 9,349 10,027 (*) Coeficientes son reportados con errores estándar robustos entre paréntesis. (*) Incluye 3 categorı́as de edad: Infantes(0-4), Niños (4-14), Adultos (>15). (*) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 18 En el caso de la segunda especificación, la aproximación cúbica en latitud y longitud, el efecto es asimismo negativo, siendo menor el consumo de hogares dentro de la zona de influencia a 25, 50 y 75 kilómetros en 5, 9 y 10 % respectivamente. Los resultados para la tercera apoximación serı́an coherentes con los previamente reportados, siendo menor el consumo de hogares dentro de esta zona en 13, 14 y 13 % para hogares a 25, 50 y 75 kilómetros del lı́mite, reportando niveles de significancia de hasta el 1 %. Por último, la aproximación univariada del polinomio RD de grado 3 nos indica coeficientes de magnitud y sentido similar a las anteriormente reportadas, aunque a niveles de significancia del 10 %. Al observar las mismas especificaciones para la segunda submuestra, observamos que los coeficientes asociados al parámetro de interés son consistentes con la primera submuestra y mayores, como esperado. Para el caso de la aproximación de cuarto grado se alcanzan niveles de significancia del 1 % en todas las especificaciones. Los resultados indicarı́an que el modelo MCO base estimado pese a presentar efectos negativos al igual que el modelo RD, estarı́a subestimando su efecto. Para el caso de la educación de la madre, en la tabla 4 observamos que un efecto persistente del desarrollo de cultura serı́a 0.3, 0.38 y 0.39 años de educación menos que en hogares marginalmente fuera de la zona de influencia a 25, 50 y 75 kilómetros del lı́mite. La magnitud de estos efectos para la segunda especificación es de 0.3, 0.43 y 0.42; para la tercera especificación 0.23, 0.36 y 0.37 para hogares a 25, 50 y 75 kilómetros del lı́mite para ambos casos respectivamente. Por último, para la aproximación unidimensional se observarı́an coeficientes de 0.43, 0.46 y 0.46 para hogares a 25, 50 y 75 kilómetros del lı́mite. Para esta variable de interés de observa que al utilizar la segunda submuestra hay una ligera variación en los coeficientes siendo los coeficientes de esta última submuestra ligeramente mayores. En la mayorı́a de las especificaciones, no se puede rechazar la hipótesis de que los coeficientes sean distintos de cero a 25 kilómetros del lı́mite; mientras que a 50 y 75 kilómetros del lı́mite se llegan a alcanzar niveles de significancia al 5 %. 19 5.4. Ejercicios de Robustez Los coeficientes estimados podrı́an estar sesgados por dos razones principales: una distribución no homogénea de la población y la presencia de minas desproporcionada entre los grupos control y tratamiento. Con respecto al segundo punto, un análisis más detallado sobre la presencia de minas alrededor de los lı́mites de extensión de estas culturas quedará pendiente un futuro. La idea principal detrás de este problema es que la presencia desproporcionada de minas en el grupo de tratamiento estarı́a induciendo un impacto negativo en el mismo, capturando ası́ el efecto de ser centro poblado minero más no el de pertenecer a la zona de influencia de cultura. Por otro lado, el primer punto lo exploramos de dos maneras: (1) realizando un análisis de sensibilidad urbano/rural y (2) controlando por capitales de provincia en la muestra. La idea detrás de esta posible fuente de endogeneidad es que un efecto negativo podrı́a deberse a una mayor proporción de hogares urbanos y de ciudades importantes tales como Huaraz en el grupo de control. El análisis de sensibilidad consistió en realizar el mismo set de regresiones presentadas pero restringiendo la muestra solo a hogares urbanos y luego a hogares rurales. Un número reducido de observaciones de centros poblados urbanos, sin embargo, descartó el análisis para este subgrupo. En el Anexo 6 presentamos el set de ecuaciones estimadas para la muestra de centros urbanos rurales. Los resultados sobre consumo del hogar son coherentes con los presentados previamente. El efecto de pertenecer a zona de influencia de cultura es negativo y significativo para hogares rurales marginalmente dentro de la misma, siendo este efecto en promedio mayor que el estimado para toda la muestra y presentando en varios casos niveles de significancia más altos. Para educación de la madre, sin embargo, encontramos efectos negativos mas no significativos, con excepción de algunas estimaciones que alcanzan una significancia del 10 %. Asimismo, para analizar la posible endogeneidad por presencia de capitales de distrito, creamos una dicotómica para controlar por pertenencia a dicha capital (ver Anexo 7). Los resultados resultan consistentes con los resultados negativos de las otras especificaciones tanto para consumo per cápita equivalente como para educación de la madre y a niveles de significancia 20 mayores que aquellos empleando toda la muestra. La magnitud del efecto se mantiene a niveles similares. 6. Conclusiones Este estudio explora la posibilidad de efectos persistentes debido al desarrollo de culturas andinas pre-colombinas en la sierra norte del Perú durante el Periodo de Independencia Regional II. Para ello utilizamos un diseño de regresión discontinua tomando como referencia el mapa elaborado por el historiador Federico Kauffmann Doig, en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, basado en relatos de corregidores españoles durante el Virreinato del Perú. En promedio, encontramos que hogares pertenecientes a centros poblados ubicados en zonas en donde se desarrollaron culturas en el noreste del paı́s, presentan un consumo equivalente menor en 10 % aproximadamente y la educación de la madre es en promedio 0,4 años menor que en aquellos centros poblados ubicados en zonas en donde no se desarrollaron. Aún más, el sentido y la magnitud de dichos resultados son robustos a diferentes especificaciones proporcionando ası́ evidencia microeconómica consistente con evidencia empı́rica proporcionada por estudios previos (Nunn, 2008; Dell, 2010). Efectos negativos del desarrollo de culturas en el nivel de consumo de los hogares estarı́a relacionado en lı́nea con Acemoglu et al. (2001) a la presencia de un control español opresivo en estas áreas de influencia. Ası́, instituciones históricas con un estilo de administración exógeno al contexto dado el carácter bélico de estas culturas habrı́a dado lugar a una mala administración de recursos por parte de dichas autoridades dado el establecimiento de instituciones extractivas que habrı́a desincentivado la inversión y con ello reducido la rentabilidad de la misma reforzando ası́ el efecto negativo de su establecimiento en dichas zonas (Banerjee y Dufflo, 2005; Bestley y Peerson, 2011). 21 Por otro lado, un bajo nivel de la educación de la madre estarı́a relacionado a varios factores. En primer lugar, una dotación de capital humano empobrecida por las masacres y rebeliones acaecidas por la lucha por la autonomı́a de las propias culturas de esa zona en contra de sus opresores incas y españoles. En segundo lugar por la pérdida del conocimiento adquirido con la experiencia de los siglos previos debido a la imposición española que al buscar reafirmar su dominio trataron de destruir todo lo anterior y establecieron tı́picamente instituciones extractivas en dichas zonas como es el caso de la mina de plata de los Conchuco. En suma, estos resultados no resultan sorprendentes dado el desenlace histórico de las culturas, como hemos mencionado previamente. Dichas culturas dado el largo periodo en el que se desarrollaron -al punto de convertirse en naciones principales durante este periodo- presentaban una fuerte autonomı́a y belicosidad ante cualquier agresión contra esta. De esta manera, para ser anexadas al Incanato, tuvieron que enfrentarse en múltiples luchas que no dieron fin a una conquista pasiva, sino que continuaron en constante rebelión. En este contexto, llegaron los españoles, quienes para poder dominar a estas culturas tuvieron que llevar a cabo cruentas masacres. Finalmente, quedará como agenda futura la mejora de la precisión de las variables geográficas (pendiente y altura) y del logaritmo de consumo equivalente debido a los supuestos de éste tomados para la deflactación espacial. Un análisis placebo de dichos efectos también podrı́a confirmar la validez de dichos resultados. En adición, será relevante identificar posibles canales de persistencia que podrı́an haber inducido a estos efectos negativos mediante una sustentación histórica más detallada y cuantitativa en la medida de lo posible. Por último, será de interés investigar efectos sobre muestras más representativas como censos; y analizar estos efectos para otras culturas de este periodo. 22 Referencias [1] ACEMOGLU, D., JOHNSON, S. y ROBINSON, J.A (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review. Vol. 91(5). p. 1369-1401. [2] ACEMOGLU, D., JOHNSON, S., ROBINSON, J.A (2002). Reversal of Fortune: Geography and institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. Quarterly Journal of Economics. Vol. 117(4). p. 1231-1294. [3] ACEMOGLU, D., JOHNSON, S. (2005). Unbundling institutions.Journal of Political Economy. Vol. 113(5). p. 949-995. [4] ANG, J. (2013). Institutions and the long-run impact of early development.Journal of Development Economics. Vol. 105. p. 1-18. [5] ANGRIST, J. y PISCHKE, J-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press. [6] BANARJEE, A. y DUFLO, E. (2005). Growth Theory through the Lens of Development Economics. Handbook of Economic Growth. Vol. 1a, Amsterdam: Elsevier. [7] BANERJEE, A. y IYER, L. (2005). History, Institutions, and Economic Performance: The Legacy of Colonial Land Tenure Systems in India. The American Economic Review. w, Vol. 95(4). p. 1190-1213. [8] BESLEY, T. y PERSSON, T. (2011). Pillar of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters. 1a Ed. Arizona: Princeton University Press. [9] CONLEY, T. (1999). GMM Estimation With Cross Sectional Dependence.Journal of Econometrics. Vol. 92. p. 1-45. [10] DEATON, A. (1997). The Analysis of Household Surveys: A Microeconomic Approach to Development Policy.Johns Hopkins University Press. 23 [11] DELL, M. (2010). The persistent effects of Peru’s Mining Mita. Econometrica. Vol. 78(6). p. 1863-1903. [12] ESPINOZA, W. (1964). El curacazgo de Conchucos y la visita de 1543. Perú: Instituto Francés de Estudio Andinos [13] KAUFFMANN, F. (1978). Historia general de los peruanos: hasta 1977. 6a Ed. Lima: PEISA. [14] JUIF, D., BATEN, J. (2013). On the human capital of Inca Indios before and after the Spanish Conquest. Was there a ”Pre-Colonial Legacy¿. Explorations in Economic History. Vol. 50(2). p. 227-241. [15] LEE, D. y LEMIEUX, T. (2010). Regression Discontinuity Designs in Economics. Journal of Economic Literature, American Association. Vol. 48(2). p. 281-355. [16] MASON, J. (1961). Las antiguas culturas del Perú. México, DF: Fondo de Cultura Económica [17] NUNN, N. (2008). The long term effects of Africa’s slave trades. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 123(1). p 139-176. [18] ROMER, P. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. Vol. 94(5). p. 1002-1037. [19] SALCEDO, E. (2012). Praehistoria Andina II. Peru: ECOTEC [13] SCHJELLERUP, I. (2005). Incas y españoles en la conquista de los chachapoya. Perú: Instituto Francés de Estudio Andinos [14] VENTUROLI, S. (2011). Los hijos de Huari. Perú: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú [22] WATANABE, L. (1995). Culturas preincas del Perú. Lima: COFIDE 24 7. Anexos Anexo 1: Mapa Independencia Regional II Anexo 2: Buffers geográficos 1 Anexo 3: Test de medias por centro poblado 25 Muestra ubicada según distancias Menos de 75 km del lı́mite Altitud Menos de 50 km del lı́mite Menos de 25 km del lı́mite Dentro Fuera EE Dentro Fuera EE Dentro Fuera EE 2702.0 2034.3 (188.6)** 2702.0 2147.1 (173.6)*** 2729.0 2302.4 (162.1)*** 246 212 156 159 (1.64) 7.97 10.27 (1.21)* 9.89 12.29 246 210 156 158 Observaciones 246 245 Pendiente 7.97 9.31 Observaciones 246 243 (*)Coeficientes son reportados con los errores estándar corregidos por correlación espacial entre paréntesis (EE). (*). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 26 (1.09) Cuadro 5: Anexo 4. Estimaciones RD: Consumo equivalente Buffer1 25 km 50 km Buffer2 75 km 25 km 50 km 75 km Aproximación Lineal Latitud Longitud Cultura -0.111* -0.103* -0.0832 -0.133** -0.118** -0.0958* (0.0604) (0.0551) (0.0532) (0.0653) (0.0580) (0.0561) Observaciones 7,814 11,112 11,880 7,012 10,310 11,078 R-cuadrado 0.038 0.039 0.036 0.038 0.039 0.035 Cultura -0.0541 -0.109* -0.124** (0.0578) (0.0544) (0.0536) (0.0623) (0.0579) (0.0571) Observaciones 7,814 11,112 11,880 7,012 10,310 11,078 R-cuadrado 0.053 0.056 0.055 0.054 0.056 0.055 Cultura -0.117** -0.135** -0.122** (0.0585) (0.0529) (0.0508) (0.0622) (0.0554) (0.0533) Observaciones 7,814 11,112 11,880 7,012 10,310 11,078 R-cuadrado 0.042 0.042 0.039 0.042 0.042 0.039 Aproximación Cúbica Latitud Longitud -0.0879 -0.102* -0.0732 Aproximación Cuadrática Latitud Longitud -0.116** -0.104** -0.144** Aproximación Cuarto grado Latitud Longitud Cultura -0.132** -0.135*** -0.127** -0.167*** -0.158*** -0.147*** (0.0530) (0.0493) (0.0498) (0.0551) (0.0512) (0.0521) Observaciones 7,814 11,112 11,880 7,012 10,310 11,078 R-cuadrado 0.046 0.043 0.038 0.048 0.043 0.038 Aproximación Cúbica Distancias Cultura -0.106* -0.0984* -0.0934* -0.126* -0.112* -0.105* (0.0620) (0.0552) (0.0549) (0.0671) (0.0586) (0.0587) Observaciones 7,814 11,112 11,880 7,012 10,310 11,078 R-cuadrado 0.038 0.038 0.036 0.038 0.038 0.036 Aproximación Cuadrática Distancias Cultura -0.107* -0.0972* -0.0934* -0.126* -0.110* -0.105* (0.0621) (0.0558) (0.0548) (0.0672) (0.0596) (0.0582) Observaciones 7,814 11,112 11,880 7,012 10,310 11,078 R-cuadrado 0.038 0.038 0.036 0.038 0.038 0.036 (*) Coeficientes son reportados con errores estándar robustos entre paréntesis. (*) Incluye 3 categorı́as de edad: Infantes(0-4), Niños (4-14), Adultos (>15). (*) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 27 Cuadro 6: Anexo 5. Estimaciones RD: Años de educación de la madre Dependiente: Educación de la madre Buffer1 25 km 50 km Buffer2 75 km 25 km 50 km 75 km Aproximación Lineal Latitud Longitud Cultura -0.295 -0.377** -0.386** -0.305 -0.387** -0.399** (0.197) (0.171) (0.164) (0.216) (0.181) (0.173) Observaciones 7,121 10,073 10,751 6,397 9,349 10,027 R-cuadrado 0.036 0.039 0.034 0.037 0.040 0.034 Aproximación Cúbica Latitud Longitud Cultura -0.301 -0.433** -0.424** -0.301 -0.440** -0.430** (0.193) (0.195) (0.193) (0.204) (0.209) (0.207) Observaciones 7,121 10,073 10,751 6,397 9,349 10,027 R-cuadrado 0.051 0.045 0.038 0.050 0.046 0.038 Aproximación Cuadrática Latitud Longitud Cultura -0.290 -0.368** -0.368** -0.299 -0.381** -0.383** (0.191) (0.166) (0.157) (0.206) (0.175) (0.165) Observaciones 7,121 10,073 10,751 6,397 9,349 10,027 R-cuadrado 0.036 0.039 0.034 0.037 0.040 0.034 Aproximación Cuarto grado Latitud Longitud Cultura -0.229 -0.361** -0.371** -0.234 -0.380** -0.391** (0.161) (0.155) (0.153) (0.167) (0.161) (0.160) Observaciones 7,121 10,073 10,751 6,397 9,349 10,027 R-cuadrado 0.041 0.036 0.032 0.041 0.036 0.032 Aproximación Cúbica Distancias Cultura -0.431* -0.463** -0.461** -0.452* -0.483** -0.478** (0.219) (0.191) (0.186) (0.236) (0.207) (0.205) Observaciones 7,121 10,073 10,751 6,397 9,349 10,027 R-cuadrado 0.022 0.024 0.023 0.023 0.025 0.023 Aproximación Cuadrática Distancias Cultura -0.430** -0.467** -0.461** -0.456* -0.483** -0.475** (0.216) (0.191) (0.186) (0.241) (0.209) (0.202) Observaciones 7,121 10,073 10,751 6,397 9,349 10,027 R-cuadrado 0.022 0.024 0.023 0.023 0.025 0.023 (*) Coeficientes son reportados con errores estándar robustos entre paréntesis. (*) Incluye 3 categorı́as de edad: Infantes(0-4), Niños (4-14), Adultos (>15). (*) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 28 Cuadro 7: Anexo 6. Análisis de sensibilidad (solo rural) Educación de la madre Buffer 1 < 25 km < 50 km Buffer 2 < 75 km < 25 km < 50 km < 75 km Aproximación Cuarta Latitud Longitud Cultura -0.03 -0.21 -0.21 -0.07 -0.26 -0.26* (0.16) (0.15) (0.15) (0.18) (0.16) (0.16) Aproximación Cúbica Distancias Cultura Observaciones -0.09 -0.22 -0.23 -0.15 -0.26 -0.26 (0.17) (0.15) (0.15) (0.18) (0.17) (0.16) 6,410 9,171 9,818 5,765 8,526 9,173 Logaritmo del consumo equivalente Aproximación Cuarta Latitud Longitud Cultura -0.14** -0.14*** -0.14*** -0.17*** -0.17*** -0.16*** (0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.05) (0.05) Aproximación Cúbica distancias Cultura Observaciones -0.12** -0.11** -0.11** -0.15** -0.13** -0.12** (0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.05) (0.05) 7,024 10,116 10,853 6,311 9,403 10,140 29 Cuadro 8: Anexo 7. Controlando por capitales Logaritmo del consumo equivalente Buffer 1 < 25 km < 50 km Buffer 2 < 75 km < 25 km < 50 km < 75 km Aproximación Cuarta Latitud Longitud Cultura -0.13** -0.13*** -0.13** -0.17*** -0.16*** -0.15*** (0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.05) (0.05) Aproximación Cúbica distancias Cultura -0.10 -0.09* -0.09* -0.12* -0.11* -0.11* (0.062) (0.06) (0.05) (0.07) (0.06) (0.06) Educación de la madre Aproximación Cuadrada Latitud Longitud Cultura -0.29 -0.37** -0.37** -0.30 -0.38** -0.39** (0.19) (0.17) (0.16) (0.21) (0.18) (0.17) Aproximación Cúbica distancias Cultura -0.44** -0.46** -0.46** -0.46* -0.48** -0.48** (0.22) (0.19) (0.19) (0.24) (0.21) (0.20) 30