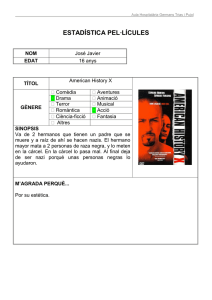

cacería de brujos drogas `ilegales`

Anuncio