Ana Karenina

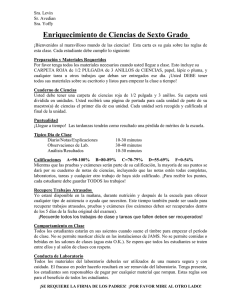

Anuncio