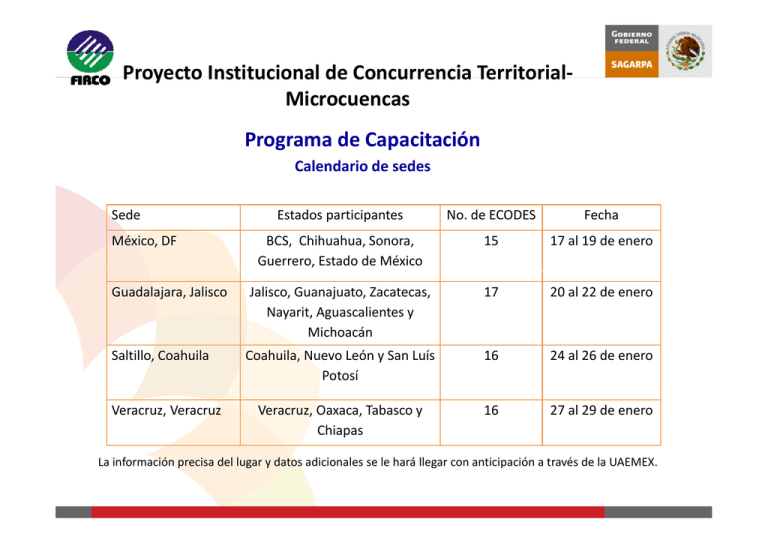

Proyecto Institucional de Concurrencia Territorial

Anuncio