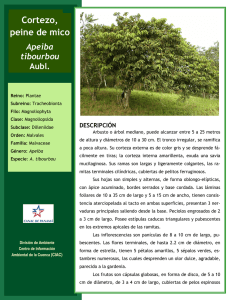

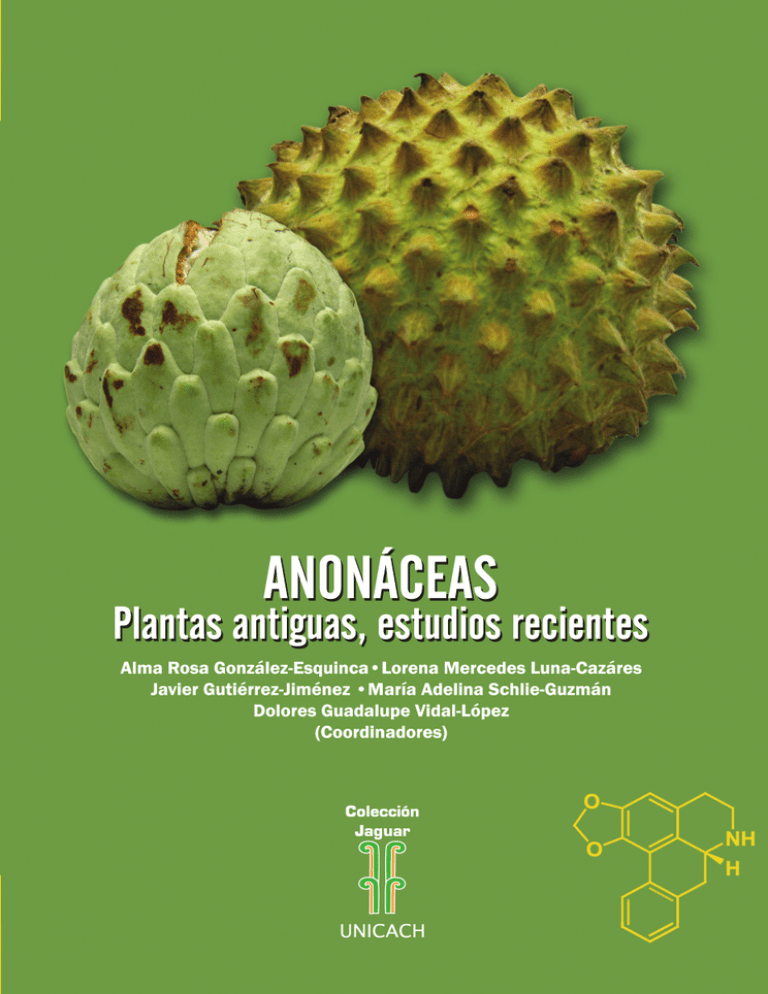

J Anonaceae plantas antiguas, estudios recientes

Anuncio