EXCAVACIONES EN TELL QARA QÛZÂQ Y TELL JAMÁS Y

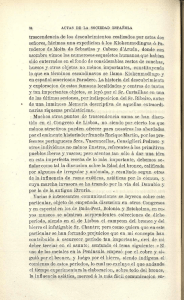

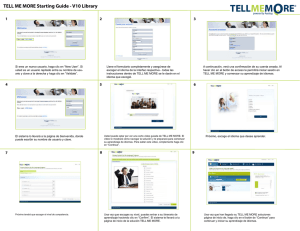

Anuncio

Excavaciones en Tell Qara Qûzâq y Tell Jamîs y actividades arqueológicas derivadas ANTONINO GONZÁLEZ BLANCO Universidad de Murcia GONZALO MATILLA SÉIQUER Universidad de Murcia Introducción El comienzo de las excavaciones en Siria es consecuencia directa de la creación del Instituto Interuniversitario del Próximo Oriente Antiguo y del empeño por parte del profesor de la Universidad de Barcelona doctor don Gregorio del Olmo Lete, que, entre los años 1987 y 1989, realizó intensas gestiones hasta que consiguió la primera financiación por parte del entonces Ministerio de Educación con el proyecto «Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona en Siria» (además de puntuales ayudas por parte de los Ministerios de Educación y Cultura) y el permiso definitivo por parte de las autoridades sirias para poder excavar en el yacimiento de Tell Qara Qûzâq, cuyos primeros sondeos se verificaron ese año por un equipo formado por los profesores Olmo Lete (UB), Olavarri Goicoechea (Seminario de Oviedo) y Molina Martos (UMU). Desde ese año hasta la actualidad las actividades arqueológicas emprendidas han sido variadas y fructíferas. Cabe destacar la incorporación en firme de la Universidad de Murcia al proyecto con los profesores González Blanco, Molina Martos y Matilla Séiquer. También la renovación del proyecto «Misión Arqueológica de la Universidad de Barcelona en Siria» y la concesión de otro «Romanización y Cristianismo en la Siria Mesopotámica: Limes Oriental del Imperio», dirigido por el doctor González Blanco. De las actividades realizadas y los proyectos concedidos, además de un abundante número de publicaciones, en el que se incidirá más adelante, cabe remarcar la lectura de cuatro tesis doctorales. Respecto a la financiación, además de los proyectos del Ministerio de Educación, hemos contado desde el año 1992 con subvenciones regulares por parte del Ministerio de Cultura primero y con posterioridad por parte del Instituto del Patrimonio Histórico Español, con subvención entre 1992 y 1994 de la Fundación Duran Vall Llosera y con ayudas puntuales del Ministerio de Asuntos Exteriores, de las Universidades de Barcelona y Murcia, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de Cajamurcia y de la Fundación Cultural Privada Estaban Romero. Los comienzos: Tell Qara Qûzâq La elección del emplazamiento arqueológico estuvo motivada por la necesidad de la Dirección General de Antigüedades y Museos de Damasco de intervenir en los yacimientos amenazados por la construcción de la presa de Tisrin, que a su conclusión prevista para 1995 (luego se atrasó hasta 1999) anegaría una amplia zona del curso alto del Éufrates. 31 EXCAVACIONES EN TELL QARA QÛZÂQ Y TELL JAMÁS Y ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DERIVADAS El Tell de Qara Qûzâq se encuentra en la aldea homónima, en la margen izquierda del río Éufrates, inmediato al puente que cruza el río y que une por la carretera nacional que vertebra el norte del país las actuales ciudades de Alepo y Hasake. Está, por tanto, en la vía natural de comunicación entre Anatolia y la Baja Mesopotamia (Babilonia), por una parte, y el Mediterráneo y la Alta Mesopotamia (Asiria), por otra. Este emplazamiento y unas dimensiones completamente abarcables (150 m de longitud por 20 m de altura) hacían de Qara Qûzâq un lugar ideal para excavar y obtener resultados concluyentes en pocos años, pues no hemos de olvidar que al tratarse de una excavación de salvamento, estábamos limitados por el tiempo. La excavación 32 1 Con la excepción de 1998 en que tras ser concedidas las subvenciones a las misiones arqueológicas en el extranjero, el Ministerio las anuló. A lo largo de estos años se han desarrollado trabajos tanto en el Tell como en el Llano que lo circunda. En el primero se han definido cinco niveles de ocupación desde el Bronce Antiguo II (ca. 2800) hasta época romana, además de una ocupación residual y limitada como lugar de enterramiento musulmán. En el Llano los trabajos han dado como resultado la documentación de un asentamiento que se desarrolla desde época de los Antoninos hasta un momento bizantino muy avanzado. En dos zonas puntuales situadas en los límites del actual cementerio tribal se han podido evidenciar estructuras domésticas del Bronce Antiguo III (ca. 2400) y una necrópolis del Bronce Antiguo IV (ca. 2.200). En el Tell, donde se ha concentrado el grueso de los trabajos, se ha excavado ininterrumpidamente desde 1989 hasta 19991 inclusive, año en que las aguas del pantano subieron, inundando la aldea de Qara Qûzâq y convirtiendo el yacimiento en una is- la. Los niveles que se han establecido son los siguientes: Nivel I Romano Siglo I a. C. - II d. C. Nivel II Bronce Medio II ca. 1800 a. C. Nivel III Bronce Antiguo IV ca. 2200 a. C. Nivel IV Bronce Antiguo III ca. 2400 a. C. Nivel V Bronce Antiguo II ca. 2800 a. C. Llama la atención la relativa continuidad entre los niveles del Bronce y el hiato existente entre éstos y la época romana, que significa la desocupación del Tell durante casi 2.000 años. Nivel I Romano Relativamente deteriorado por la superficialidad de las estructuras de la cima. Presenta una serie de pequeñas habitaciones de carácter doméstico. Pero el interés está en la existencia de un gran recinto defensivo del siglo I a. C. y d. C. (abundaban los fragmentos de sigillata oriental A) compuesto por una muralla, una antemuralla y un paso de ronda. La muralla, de un grosor variable que llegaba a los 3 m en algunas zonas, era de mampostería y estaba apoyada directamente sobre niveles del Bronce Antiguo II. En realidad era un enorme forro de piedra (a modo de pedriza) que circundaba el edifico del Bronce Antiguo, adaptándose a él en su cara interior y mostrando una bien acabada cara en el exterior. La parte superior de la muralla, la exenta, era una cerca de 1,20 m aproximadamente y de la que se conservaban unos alzados de 50 cm en algunos puntos. La antemuralla, de 1 m de grosor estaba separada de la muralla por un paso de ronda de 2 m de anchura. Se trata también una obra de mampostería con un buen acabado en ambas caras. Los tramos conservados de muralla y antemuralla nos dan una longitud de 31 m en el occidente y de 19 m en el sur. En otras zonas del Tell no se ha documentado; es posible que la mayor inclinación de otras pendientes la haya hecho rodar o que sólo estuviera o fuera de tan buena factura en las partes más accesibles del yacimiento. Ya se ha defendido la tesis de que el Tell, al igual que otros de las inmediaciones y vecinos del río, formaba parte de la línea defensiva del limes entre las épocas de Pompeyo y de Trajano. La existencia de un Castrum romano en la otra orilla del río (sin duda alguna Ceciliana) y el amplio ángulo de visión que se tiene desde Tell Qara Qûzâq así lo indicaban. Pero si quedaba alguna duda, la existencia de una construcción claramente militar en el propio Tell confirma no sólo que formaba parte de esa línea defensiva, sino que el topónimo de Ceciliana puede aplicarse a ambas márgenes del río. Nivel II Bronce Medio II Caracterizado por la carencia casi absoluta de hábitat y la existencia de una gran cantidad de silos circulares de piedra de hasta 4 m de diámetro y 6 m de altura, que se desarrollan en toda la cima formando racimos. Estos silos están dominados por un pequeño templo de antas que elevado sobre una plataforma de mampostería se ubica en la zona más alta del Tell. Sólo se ha conservado la plataforma, la escalera de acceso y los cimientos. Pero la conexión entre el espacio religioso y los silos de almacenamiento de cereal sugiere cuestiones muy interesantes: desde la organización inmediata del territorio circundante con el Tell convertido en granero comunal, hasta la existencia de una red de graneros estatales dependientes del reino de Karkemis y controlados directamente por éste. La ubicación de los silos en altura obedece a una cuestión práctica, pues se permite el drenaje a la vez que se alejan los peligros de eventuales subidas del nivel freático en las crecidas estacionales del Éufrates. Ciertamente los silos en el Próximo Oriente son muy abundantes, pero casi siempre están asociados a instalaciones domésticas o agropecuarias, de tal forma que el hallazgo de este conjunto, con el templo y las calles que se forman entre ellos es hasta ahora. Sólo en la ladera occidental de la colina, la más suave, se han encontrado restos de casas, que sin duda han de responder a los trabajadores o administradores de la ciudad granero. Es de reseñar, como elemento anecdótico, la aparición, junto a esas casas de un pequeño vaso cerámico lleno de joyas de plata y cuentas de collar. Cuando los silos se amortizan, los recipientes cerámicos que habían estado en uso mientras funcionaban los depósitos de cereal se abandonan, siendo arrojados muchos de ellos al interior de los silos. Esta circunstancia ha permitido la sistematización de estas cerámicas que ha sido realizada por la doctora Valdés Pereiro. Por último, cabe destacar el estudio del contenido vegetal de los silos, donde se han documentado por primera vez la pimienta (Piper sp.) y el índigo (Indigofera articulata). Nivel III Bronce Antiguo IV Tras el desmonte de los silos comenzó a aparecer, aunque muy alterado, el conjunto urbano del Bronce Antiguo IV, compuesto por restos de edificaciones domésticas de adobe. La imagen en esta época del yacimiento es bastante confusa debido a la densidad de silos del nivel anterior y su irrupción en niveles más antiguos. 33 EXCAVACIONES EN TELL QARA QÛZÂQ Y TELL JAMÁS Y ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DERIVADAS 34 Figura 1. Tell Qara Qûzâq. Nivel IV. Depósito cultural del templo de antas. Figura 2. Tell Qara Qûzâq. Nivel IV. Diosa de nácar con forma de vaca cefalomorma aparecida en el depósito cultual del templo de antas. Se conocen muy pocos ejemplares de este tipo. Además de los conjuntos cerámicos recuperados, lo más significativo de este nivel es la continuidad entre el Bronce Antiguo III y el Bronce Medio. Nivel IV Bronce Antiguo III Si bien hay determinadas zonas de transición en que no es fácil saber con certeza si pertenecen a la fase más antigua de este nivel o a la más moderna del Bronce Antiguo IV, hay una serie de elementos que le dan carácter propio. Estructuralmente tenemos en las fases más antiguas la ocupación de la parte superior de las habitaciones del Nivel V y en las más modernas la existencia de dos templos que están ocupando la mitad oriental del yacimiento. De uno de ellos, de planta cuadrada, sólo se conservaba el suelo encalado e indicios del arranque de los muros de adobe. Sobre este suelo se encontraron un cuerno de uro. El otro templo es un edificio de planta rectangular de grandes dimensiones que apoya los dos tercios posteriores en el suelo del Tell y su tercio anterior en una terraza construida en la ladera meridional a tal efecto. En él se distinguen dos cuerpos: el pórtico, enmarcado dentro de las antas que prolongan las paredes laterales, y la cella interior, existiendo trazas de un tercer espacio sobreelevado en el fondo del santuario. Su zócalo de piedra de 0,70 m, desde el suelo interior, llega en algunas zonas a alcanzar los 1,2 m de grosor, siendo sus medidas exteriores de l6 m de largo por 8,5 m de ancho. A partir de una altura de 70 cm, el alzado de las paredes es de adobe. El suelo está hecho con un enlosado de adobes mal conservado. En el centro de la cella se halló una mesa de adobes a modo de mesa de ofrendas. El interés del templo es evidente tanto por su cronología como por sus dimensiones, que le hacen convertirse en uno de los templos de antas más antiguos (si no el más antiguo), convirtiéndose en un «eslabón» más de una corta cadena que supuestamente empieza en Anatolia en el III milenio y termina en Palestina en el I milenio, donde el ejemplo mejor conocido por todos es el Templo de Salomón. Además de ese interés, se añaden dos elementos interesantes. Uno de ellos es la documentación en su cara septentrional de un conjunto de dependencias destinadas a los servidores del mismo. El otro es la existencia de la gran terraza en la que se apoya, colgando prác- ticamente en la ladera. Esta terraza tiene tres grandes escalones en los que se depositaron exvotos por los fieles que no podían tener acceso al recinto sagrado y que habrían de seguir las ceremonias desde la llanura desarrollada entre el Tell y el río, pues la inclinación de la ladera es poco hábil a ese respecto. En la parte superior de la plataforma, junto a una de las antas se halló una gran vasija de 220 litros de capacidad con un depósito «cultual» compuesto por 333 piezas de alabastro, cerámica, fayenza, nácar, concha, hueso y piedra. De ellas destacan un vaso y un cuenco de alabastro, una deidad de nácar con forma de vaca cefalomorfa y cuatro cilindros sello. Hay que insistir en que un hallazgo como éste es único en Siria y si bien piezas como las aparecidas en el depósito se han encontrado en otros lugares, por lo general se trata de hallazgos aislados y puntuales. En cuanto a la deidad de nácar hay menos de 10 piezas semejantes en todo el Próximo Oriente. Nivel V Bronce Antiguo II Se caracteriza por la presencia de un gran edificio de adobes rojos que ocupa más de la mitad del yacimiento y que ha tenido dos claras fases de ocupación, la primera como residencia palacial y la segunda como complejo funerario. Tiene alzados que llegan a los 5 m de altura y grosores de paredes de hasta 2 m. Está construido de forma escalonada desde la ladera occidental del yacimiento, habiéndose documentado hasta la fecha media docena de habitaciones que destacan por haberse convertido en recintos funerarios, con la deposición del cuerpo acompañado de un enorme ajuar entre el que destacan las cerámicas y en especial los elementos metálicos como lanzas y alfileres, estudiados en su momento por el doctor Montero Fenollós. Se ha podido constatar cómo tras cada inhumación la puerta de la habitación correspondiente se sellaba con adobes, dejando esa parte del palacio inutilizada. Es posible, aunque no se ha podido determinar, que cuando se producen los enterramientos el edificio ya esté amortizado. En cualquier caso y aparte de la espectacularidad de la edificación, que en nada desmerece al Palacio de Ebla y que utiliza el mismo sistema de ocupación de ladera y cima, el conjunto de piezas de metal se sitúa entre los bronces más antiguos del Próximo Oriente. La mitad oriental del yacimiento, menos excavada para este período, muestra también grandes edificios de adobe. De ellos destaca una habitación enlucida de blanco que conserva un alzado de 5 m y presenta en una de sus caras una puerta y una ventana intacta. En cuanto a los hallazgos materiales, además de las piezas de los ajuares, merece la pena mencionar en una de las habitaciones la existencia de un depósito de crétulas-precintos (más de 50 fragmentos), muchas de ellas con improntas de sellos cilíndricos, entre los que se han diferenciado hasta ocho motivos diferentes. Nos encontramos, pues, Figura 3. Tell Qara Qûzâq. Nivel V. Habitación del palacio de adobe rojo reutilizada como tumba. 35 EXCAVACIONES EN TELL QARA QÛZÂQ Y TELL JAMÁS Y ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DERIVADAS 36 con el reflejo de un complejo sistema de almacenes y a cuyo cargo se encuentran al menos ocho funcionarios diferentes, posiblemente por ser depósitos de distinta naturaleza. Sabemos que las crétulas se almacenaban durante algún tiempo para dar fe del acto administrativo que ha supuesto su ruptura y que con posterioridad eran arrojadas a vertederos. En este caso se encontraban en el interior de una habitación que había sido destruida por un incendio, lo que quiere decir que no hacía mucho que se había procedido a la apertura de los sellados. Las áreas próximas al Tell podido excavar unas pocas tumbas, pues se introduce bajo el cementerio moderno. De ésta lo más destacable es la presencia de una tumba colectiva (casi megalítica) que a modo de panteón se abrió en múltiples ocasiones para recibir nuevos cadáveres que eran depuestos y cubiertos de masa de adobe. La otra necrópolis se encuentra más alejada y ocupa de forma dispersa las alturas del monte que se eleva al este de Qara Qûzâq. Se trata de una necrópolis de túmulos de diversas épocas, en donde sólo se ha podido intervenir en tareas de limpieza en uno de ellos. La proximidad a Qara Qûzâq, la inmediatez visual y la existencia de materiales del Bronce en superficie conectan la necrópolis con el yacimiento. La Edad del Bronce Época Romana y Bizantina Uno de los problemas que ha planteado Qara Qûzâq desde el principio es el de la existencia de una ciudad baja en todos o alguno de los niveles documentados en la excavación. La colina ocupada por el sistema de almacenamiento durante el Bronce Medio se explicaría mejor si existiera un entorno urbano en el llano. Lo mismo ocurriría para el complejo sacro del Bronce Antiguo III y para el palacial del Bronce Antiguo II. La existencia de un inmenso cementerio contemporáneo al pie del Tell, las casas particulares, los caminos y las tierras de cultivo no han facilitado la tarea de la excavación en el llano. No obstante se han realizado una serie de sondeos que sin ser determinantes han excluido la posibilidad de un poblamiento en llano concentrado para el Bronce Medio y la han verificado para el Bronce Antiguo III. No existiendo evidencia positiva o negativa para el Bronce Antiguo II. Además se han localizado dos necrópolis, una del Bronce Antiguo IV a unos 500 m al norte del yacimiento, de la que sólo se han Si bien en la cima del Tell encontramos un pequeño asentamiento de carácter militar que no puede ir más allá del traslado del limes romano del Éufrates al Tigris en época de Trajano, tanto en la aldea actual como a pie de yacimiento e incluso en un área de casi un kilómetro desde el establecimiento arqueológico principal, hay diseminados una serie de restos que completan el panorama de este amplio período. Desde un mosaico de comienzos del siglo III d. C. hasta estructuras domésticas de los siglos VI al X. A esto hay que añadir el hallazgo de innumerables monedas tardías y bizantinas en toda el área, alguna de las cuales llega hasta el siglo XI. Aunque es un fenómeno generalizado en toda la zona, en el entorno inmediato también tenemos dos hipogeos del siglo VI con planta de cruz griega de los que se ha excavado uno. Los sondeos y las prospecciones nos muestran esta fase, a partir del siglo III como una época de gran vitalidad. Un Nuevo Yacimiento: Tell Jamîs Gracias a la financiación de la Fundación Duran Vall Llosera tuvimos la oportunidad de emprender en el año 1992 la excavación de un nuevo yacimiento: Tell Jamîs. De muy pequeñas dimensiones (8 m de altura y 100 m de base) y también afectado por la construcción de la presa de Tisrîn, permitía a priori dada su proximidad a Qara Qûzâq y a la secuencia cronológica que las diferentes prospecciones habían predeterminado, completar con los datos extraídos de éste las informaciones procedentes de Qara Qûzâq. También las reducidas dimensiones lo hacían abarcable en un plazo limitado de años. Desde 1995 hasta el año 2000, en que se realizó la última campaña de excavaciones, el peso económico de la intervención arqueológica ha recaído en el Ministerio de Cultura y Educación. Cuando comenzaron los primeros sondeos, lo primero que pudimos constatar fue la divergencia entre la cronología propuesta en las prospecciones y la cronología real, de tal forma que los sincronismos con Qara Qûzâq los documentamos sólo en los períodos del Bronce Antiguo II y del Bronce Medio: Jamîs I Islámico Posterior al siglo VII d. C. Jamîs II Helenístico Siglo II a. C. Jamîs III Helenístico Siglo III-II a. C. Jamîs IV Helenístico Siglo III a. C. Jamîs V Persa-Helenístico Siglo IV-III a. C. Jamîs VI Persa-Helenístico Siglo IV a. C. Jamîs VII Persa Siglos VI-V a. C ? Jamîs VIII Asirio Siglos VIII-VII a. C. Jamîs IX Arameo Siglo IX a. C. Jamîs X Bronce Medio I 2000-1750 (Cerámica) 1750-1600 (C14) Jamîs XI Bronce Antiguo II 2800-2500 a. C. Si por una parte disminuía la capacidad de contraste directo entre los dos yacimientos, por otra nos acercábamos a una secuencia completa de la Edad del Hierro que faltaba en Qara Qûzâq. Lo cierto es que entre los dos yacimientos estaban cubiertos todos los períodos desde comienzos del tercer milenio a época bizantina, hecho que a la larga resultó mucho más fructífero pues permitió una comprensión integral de la zona por medio de la experiencia propia. Nivel I Islámico Tras el abandono de Tell Jamîs a mediados del siglo II a. C., hay un período largo de tiempo en que no vuelve a existir ningún tipo de ocupación. Después de la conversión de Siria en territorio del Islam y sin poder precisar la fecha el yacimiento se convierte en un lugar habitual de enterramiento. Durante las sucesivas campañas de trabajos se ha excavado más de un centenar de tumbas de la más diversa tipología, pudiéndose constatar también la existencia de varios niveles de enterramientos. Aunque la continua utilización del cementerio ha provocado la alteración de muchas de las tumbas, especialmente de las cubiertas, sí se puede hacer una relación de los diferentes tipos de inhumaciones detectadas, de los que se han podido determinar hasta nueve, desde el más sencillo, la fosa simple abierta en tierra, hasta las más complejas, como las tumbas dobles o las de sillares regulares. Nivel II-IV Helenístico El último momento de ocupación del Tell, (Nivel II) muy indefinido por otra parte, tiene todas las trazas de representar una ocupación esporádica y marginal. No existen restos constructivos que sigan ningún 37 EXCAVACIONES EN TELL QARA QÛZÂQ Y TELL JAMÁS Y ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DERIVADAS 38 tipo de esquema, pero sí se han documentado muretes de mampostería sin cimientos, de mala factura o muy deteriorados, en una zona en la que las tumbas alteran y desvirtúan de manera considerable estructuras más antiguas. Las ocupaciones de esta clase son fáciles de determinar. Una serie de elementos inconfundibles se dan en cualquier época cada vez que se produce un fenómeno semejante. El rasgo fundamental es el uso de elementos anteriores para un fin distinto al que fueron concebidos. Lo más evidente suele ser la aparición de hogares / hogueras sobre pavimentos de habitaciones o en lugares exteriores de paso. El Nivel III representa la última ocupación estable del yacimiento y la ulterior actividad edilicia en función de un plan previamente establecido. Se adivinan ya los precedentes del uso marginal y del abandono, pues sólo podemos reconocer una unidad de habitación. Durante todo el período persa-helenístico y con exclusión de una fase ocupacional álgida en el momento del establecimiento persa, Jamîs irá perdiendo gradualmente población hasta llegar a una sola ¿unidad familiar? y de ahí a la nada. El Nivel IV es uno de los más interesantes del Tell y a la vez uno de los que plantean mayores problemas. Tiene muy pocas construcciones, y tal actividad en la construcción de silos de tierra con creces superior a los que podrían ser necesarios, que a la fuerza hay que buscar un núcleo de población al margen del Tell para llegar a entender el uso que se hace del mismo como depósito masivo de cereal. Por otra parte, presenta tal abundancia y riqueza de cerámica que nos lleva a plantear la existencia de una factoría, que en cierta medida puede llenar el vacío que existe en el conocimiento de las producciones de época helenística. Durante la campaña del 93 se realizó una prospección electromagnética en la vertiente meridional del Tell. Se proyectaron 16 mallas de 25 x 25 m con 625 puntos en cada una de ellas para efectuar mediciones. Sin embargo, el excesivo calor afectó a los aparatos y sólo pudieron realizarse dos mallas completas. No obstante en uno de los puntos que parecían más interesantes, donde aparecían unas manchas negras en el subsuelo, se procedió a realizar un sondeo de 2 x 2 m para comprobar la naturaleza de los elementos que producían perturbaciones electromagnéticas y poder trasladar esta experiencia al estudio del conjunto de la prospección. En la cata, y tras una serie de sedimentos, aparecieron a 70 cm de profundidad 2 tannûres (hornos de pan). Indudablemente lo que se reflejaba en ese punto tras las mediciones era la ceniza del interior de los hornos y la cerámica refractaria de los mismos. Los datos obtenidos ese año y un trabajo más tranquilo con ellos permitieron nuevas lecturas del subsuelo. En la malla 1 + 4 (25 x 50 m) podían distinguirse con cierta claridad unos grupos de manchas que formaban tres grandes círculos casi convergentes de unos 20 m de diámetro. Excavada la zona durante 1994 se comprobó cómo los grandes círculos correspondían a derrumbes de estructuras. Así que la combinación entre el sondeo realizado y la prospección magnética indicaba la existencia de una importante población que explicaría la existencia de tanto silo doméstico. Nivel V Helenístico-Persa Hay un momento difícil de precisar cronológicamente en que el yacimiento, careciendo de hábitat estable, se convierte en un punto de referencia para poblaciones de la zona. No existen demasiadas referencias arqueoló- gicas, pero éstas son tan sugestivas que en cierta medida es posible llenar el vacío. Hasta ahora y que puedan asociarse a ese momento han aparecido dos enterramientos. Uno, si no en el centro físico de la colina, sí en el lugar en que ésta tenía más altura cuando se practicó y el otro en el extremo nororiental de la zona excavada, en un lugar de suave pendiente y escaso depósito arqueológico sobre la tumba. De las dos inhumaciones una está practicada en un sarcófago antropomorfo de cerámica, lo que nos acerca a determinadas tumbas persas; sin embargo, el cadáver está en posición fetal, lo que nos aleja de la práctica funeraria persa e indica que el enterramiento ha sido practicado por población autóctona. Por otra parte, si estos enterramientos están utilizando la forma de gran túmulo que presenta el Tell, la similitud conceptual con la necrópolis oriental de Qara Qûzâq es evidente. Nivel VI-VII. Helenístico-Persa y Persa El VI primero de los niveles excavados en que las construcciones hacen uso de todo el Tell. El volumen de lo construido no es muy grande, pero asistimos a una planificación de todo el espacio en la que parece que el hábitat está ausente. Tanto de este nivel como del VII, inmediatamente anterior, es complicado tener una imagen global. La superficialidad de gran parte de las estructuras, la propia naturaleza de las mismas, en su mayoría espacios cercados pero abiertos, las fosas del Nivel IV, que por inmediatez cronológica y física condicionan más este período que todos los demás. En cualquier caso nos encontramos con un gran patio de acceso empedrado, una gran habitación, que parece un obrador de cerámica, y un conjunto de espacios acotados que jamás tuvieron ni alzados mas allá de los zócalos ni cubierta, a menos que ésta fuera un ramaje sencillo. Si tenemos en cuenta la gran cantidad de cerámicas con defectos de cocción que han aparecido (también sin defectos) hay que interpretar los restos como una alfarería. La industria cerámica es de las que dejan menos rastros. No necesita grandes instalaciones ni instrumentos especializados. Entre las primeras lo que más destaca son los hornos y si acaso los testares. Entre las segundas todo vale, desde un trozo de caña a un segmento de alambre pasando por una piedra o un tiesto roto. Pero un alfar necesita balsas de decantación de arcillas y agua. No hay balsas documentadas, ni hornos, aunque agua no faltaría por la presencia del wâdî. Por otra parte los espacios semiabiertos encajarían muy bien con los secaderos de cerámica que cualquier alfar necesita. Respecto al Nivel VII Persa, lo más interesante es constatar su existencia bien diferenciado de lo helenístico. Hasta ahora lo persa se incluye en un cajón de sastre en el que lo helenístico también está incluido. De esta forma la excavación de una pequeña aldea de esta época crea un importante precedente para afrontar los estudios de este período, en los que el mundo material es prácticamente desconocido. Nivel VIII Asirio y IX Arameo Estos dos niveles están claramente diferenciados por estratigrafía y por el uso que hacen del espacio. Mientras en el Arameo la superficie del Tell está convertida en un espacio sacro, con un templo rectangular de tres naves en el centro de un gran patio circundado por un porche porticado al interior, en el Asirio Jamîs se ha convertido en una aldea agrícola en la que se distinguen hasta diez viviendas familiares y una serie de 39 EXCAVACIONES EN TELL QARA QÛZÂQ Y TELL JAMÁS Y ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DERIVADAS 40 Figura 4. Tell Jamîs. Nivel X. Habitaciones de los sacerdotes del templo del Bronce Medio tal y como quedaron tras la destrucción violenta que concluyó con un incendio. espacios comunes, como pequeños almacenes y una cerca para resguardar el ganado. El interés de los dos niveles está precisamente en esa diferencia. Sabemos que el templo se saquea, se incendia y se arrasa e inmediatamente después, sobre los cimientos del mismo se construye la alquería, desacralizando el lugar. Si tenemos en cuenta que a unos 7 km se encuentra Til Barsip (Tell Ahmar), la capital del reino arameo de Bit Adini que fue conquistada después de repetidos intentos por Salmanasar III, podemos entender perfectamente lo que le ha sucedido en esta época al yacimiento, en especial su laicización sin solución de continuidad desde la concepción sagrada del lugar. Nivel X Bronce Medio Entre la ocupación del Bronce Medio y la inmediatamente posterior Aramea hay una franja cronológica de más de 500 años en los que Jamîs no tiene ningún tipo de ocupación. No obstante, se mantiene un nexo entre ambos momentos, pues si veíamos que la época aramea se caracterizaba por es- tar el Tell destinado a albergar un templo, sin ocupación laica, durante el Bronce Medio vamos a asistir al mismo fenómeno: la colina va a estar en su centro dominada por un gran templo, al que se adosarán en su parte occidental una serie de dependencias de sacerdotes-servidores. El templo se ubica sobre una plataforma artificial de adobe. Se compone de dos partes, una pequeña cella rectangular y un gran patio cerrado también rectangular, pero con la particularidad de que sus muros cortos tienen un grosor de 3 m, por lo que es posible que su parte superior fueran plataformas desde las que realizar sacrificios. No se explica de otra forma que un patio a lo sumo semicubierto necesitara muros de semejante grosor. Las dos partes, cella y patio, se vertebran en torno a un pasillo enlosado de adobe y, por lo tanto, cubierto, que arranca de una puerta situada en el extremo oeste del templo, por la que accedían los servidores. De la puerta principal del complejo nada sabemos, pues las intrusiones posteriores han provocado en la mitad oriental del edificio un enorme daño. Respecto a las dependencias de los domésticos, las que se han podido excavar completamente muestran una división tripartita del espacio, con dos habitaciones pequeñas paralelas, una destinada a cocina y otra a almacén, además de un ancho y corto pasillo que unía ambas. Como espacio colectivo entre las habitaciones se ha encontrado un enorme granero de planta cuadrada y muros de adobe que conservaba más de 1 m de espesor de cebada carbonizada. El templo y las dependencias anejas fueron destruidos por un incendio, saqueándose cuanto había en su interior, a excepción de las cerámicas y el contenido de las mismas, que en los casos en que era vegetal se ha conservado hasta la actualidad, de manera que no sólo tenemos un importante conjunto de piezas de Bronce Medio, sino que sabemos para qué se utilizaba cada una de ellas. Por su excepcionalidad merece la pena reseñar una jarra pintada cilicia de boca trilobulada, semejante a las aparecidas en las necrópolis reales de Ebla. Es sugerente, aunque incontrastable, conectar la destrucción del yacimiento a la expansión del Imperio Antiguo Hitita durante el reinado de Hattu?ili y a los conflictos que surgen en especial entre hititas y hurritas en la zona del Eufrates cuando está Mursili I en el trono hitita. Pero al margen de la especulación lo realmente importante es constatar cómo la carencia de ocupación durante cientos de años, no hizo desaparecer la tradición del yacimiento como lugar sagrado. Estamos ante uno de los casos más claros en los que se demuestra que la historia, a menos que existan acontecimientos muy excepcionales, está compuesta por continuidades y no por rupturas. Nivel XI Bronce Antiguo II Se ha excavado muy parcialmente, pero los datos obtenidos hasta la fecha indican que nos encontramos frente a otro complejo religioso, en el que destacaría una plataforma empedrada con un betilo en su centro. nado con el Tell lo empleamos en una serie de actividades paralelas que nos permiten comprender mucho mejor el tipo de trabajo que estamos realizando. Entre ellas podemos destacar las prospecciones, con una incidencia especial en el mundo romano y bizantino, las recogidas botánicas, los estudios antropológicos de índole variada, la recogida de toponimia, etc. Para ello contamos con reconocidos especialistas como los doctores Ribera (UMU) y Obón (UMH) –biólogos–, Bejarano –filóloga– y Cano –epigrafista– (US) o los arquitectos López Martínez y Sánchez Garre (UCAM). Comentaremos sólo alguna de estas actividades: Prospecciones Destaca la localización y catalogación de cientos de cuevas artificiales utilizadas como sepultura, de varios complejos monacales, de vías romanas, acueductos, estatuaria y de epigrafía en griego, siriaco, safaítico y árabe. Lo más llamativo ha sido el descubrimiento del Monasterio rupestre de la herejía de los «Acoimetas» (los que nunca duermen), fundado en el siglo V d. C. y con actividad hasta el siglo X d. C. 41 Otras actuaciones El coste económico y humano de los trabajos arqueológicos realizados en el extranjero es alto, por lo que nos vemos en la obligación moral y en la necesidad, cuantos estamos en Siria, de rentabilizar el tiempo de permanencia al 100%. Por este motivo, el tiempo que no es de trabajo directo relacio- Figura 5. Trabajos de epigrafía en un eremitorio rupestre. EXCAVACIONES EN TELL QARA QÛZÂQ Y TELL JAMÁS Y ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DERIVADAS 42 Restauración Figura 6. Museo Nacional de Alepo (Siria). Al fondo las dos vitrinas montadas por el IPOA de las universidades de Barcelona y Murcia. En primer término la vasija del templo de antas de Qara Qûzâq, el cartel explicativo en árabe y en español y el sarcófago antropomorfo de Tell Jamîs. Recogida y catalogación de epigrafía Gracias a las prospecciones que se habían realizado en la zona del Éufrates próxima a Qara Qûzâq éramos conscientes de la gran cantidad de inscripciones que se encontraban en la zona y que no habían sido ni recogidas, ni estudiadas. Junto a numerosas inscripciones modernas y antiguas escritas en árabe, aparecen un sinfín de grafitos en unos caracteres gráficos que guardan bastante similitud y coincidencia con varios de tres antiguos «dialectos» del árabe del norte: el lihyanita, el tamudeo y el safaítico. Etnología Con el apoyo de la doctora Ingrid Bejarano, de la universidad de Sevilla y de varios licenciados en árabe de esta misma universidad, hemos estado recogiendo diverso material etnológico que ha servido de base para otros tantos estudios: toponimia, joyería, estampados en los pañuelos, usos funerarios, sistemas de irrigación, cuentos y leyendas, organización social, tareas del campo, etc. En general el material es muy rico y sobre todo variado. Desde el año 1998 y previa petición de ayuda desde la dirección de antigüedades de Damasco, se trabaja con el apoyo del arqueólogo José Antonio Martínez López y los arquitectos Francisco Javier López Martínez y Ricardo Sánchez Garre en un proyecto de restauración de Qalcat Najm (Castillo de la Estrella). Fortaleza-palacio Ayyubí a 8 km de Qara Qûzâq y uno de los pocos ejemplos de arquitectura militar islámica en piedra. Junto a arquitectos e ingenieros civiles sirios se ha planificado de forma conjunta la intervención, se han levantado los planos que no existían y evaluado las zonas en las que era más urgente intervenir. En la actualidad estamos en condiciones de acometer la intervención. Montaje de vitrinas en el Museo Nacional de Alepo El IPOA (Universidades de Barcelona y Murcia) ha instalado en este Museo un estupendo panel explicativo (en lengua árabe y en español) que resume la historia de las excavaciones en los yacimientos de Tell Jamîs y Tell Qara Qûzâq, así como dos vitrinas que recogen materiales arqueológicos de cada uno de los yacimientos. El panel está enmarcado entre un sarcófago antropomorfo de cerámica (Jamîs) restaurado por Virginia Page y la gran vasija procedente del Templo de Antas (Qara Qûzâq). Tesis y bibliografía Hasta la actualidad se han defendido cuatro tesis doctorales emanadas directamente de los trabajos realizados en Siria. Además se han editado varias monografías, cientos de artículos y se ha celebrado un congreso internacional: International Symposium on the Archaeology of the Upper Syrian Euphrates (Tishrin Dam Area), Barcelona 1998 (organizado por el doctor Olmo Lete). Por cuestiones de espacio sólo citaremos las monografías (editadas o en preparación). Hay que hacer la salvedad de que todos los datos recogidos en este artículo, así como la discusión de los mismos y la bibliografía de apoyo se encuentra recogida en estos trabajos: OLMO LETE, G. (ed.): Qara Qûzâq-I. Campañas I-III (1989-1991) (Aula Orientalis Supplementa 4), Barcelona, 1994. OLMO LETE, G.; MONTERO FENOLLOS, J. L., y VALDES PEREIRO, C. (eds.): Qara Qûzâq-II. Campañas IV-VI (1992-1994) (Aula Orientalis Supplementa 17), Barcelona, 2001. OLMO LETE, G.; MATILLA SÉIQUER, G., y GONZÁLEZ BLANCO, A. (eds.): Qara Qûzâq-III. Campañas VII-VI (1995-1999) (Aula Orientalis Supplementa), en preparación. RIBERA NÚÑEZ, D.; MATILLA SÉIQUER, G., y OBON DE CASTRO, C.: Los macrorrestos vegetales del Bronce Medio y Bronce Antiguo de Tell Qara Qûzâq y revisión de la flora del Próximo Oriente Antiguo, en preparación. GONZÁLEZ BLANCO, A., y MATILLA SÉIQUER, G. (eds.): Romanización y Cristianismo en la Siria Mesopotámica, Antigüedad y Cristianismo XV, Murcia, 1998. MATILLA SÉIQUER, G.: Arqueología y Antropología en el Alto Éufrates Sirio: Tell Jamîs, Murcia 2001, edición en CD. MONTERO FENOLLOS, J. L.: La metalurgia em el próximo Oriente Antiguo (III y II milenios a. C.) (Aula Orientalis Supplementa 16), Barcelona, 1998. VALDÉS PEREIRO, C.: La cerámica de la edad del Bronce de Tell Qara Quzaq, Siria, tesis doctoral. EGEA VIVANCOS, A.: Poblamiento romano en el Alto Éufrates Sirio, Murcia, 2002, tesis doctoral en curso de publicación. 43