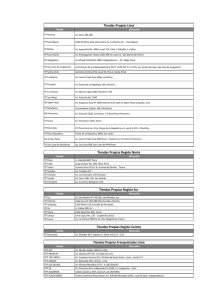

LA UNIVERSIDAD DEL BURGOS

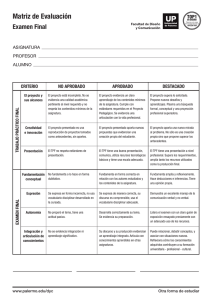

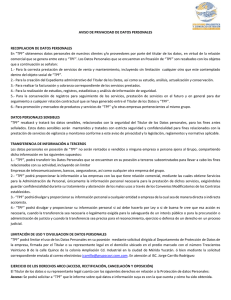

Anuncio