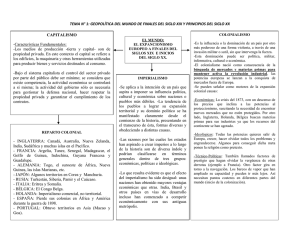

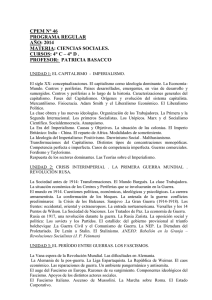

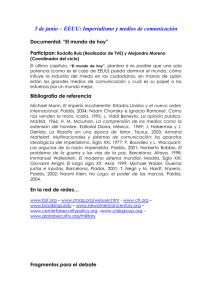

el imperialismo del siglo xxi.

Anuncio