Descargar suplemento La Prensa 16 de mayo de 2013

Anuncio

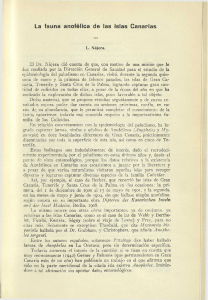

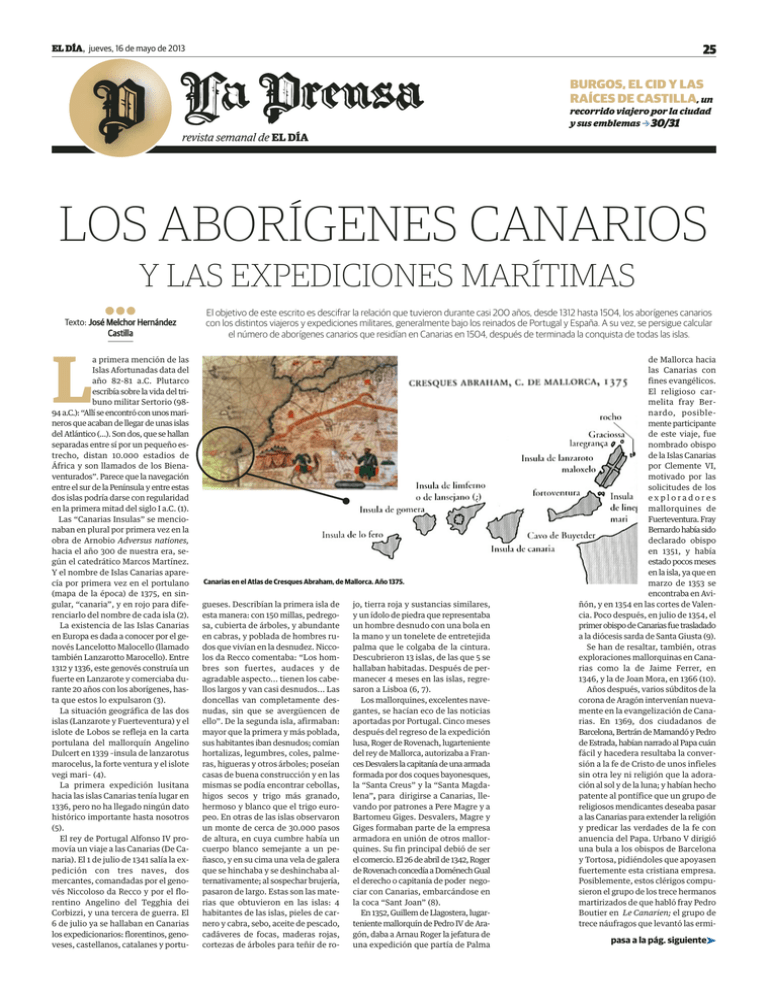

EL DÍA, jueves, 16 de mayo de 2013 25 BURGOS, EL CID Y LAS RAÍCES DE CASTILLA, un recorrido viajero por la ciudad y sus emblemas 30/31 revista semanal de EL DÍA LOS ABORÍGENES CANARIOS Y LAS EXPEDICIONES MARÍTIMAS Texto: José Melchor Hernández Castilla El objetivo de este escrito es descifrar la relación que tuvieron durante casi 200 años, desde 1312 hasta 1504, los aborígenes canarios con los distintos viajeros y expediciones militares, generalmente bajo los reinados de Portugal y España. A su vez, se persigue calcular el número de aborígenes canarios que residían en Canarias en 1504, después de terminada la conquista de todas las islas. L a primera mención de las Islas Afortunadas data del año 82-81 a.C. Plutarco escribía sobre la vida del tribuno militar Sertorio (9894 a.C.): “Allí se encontró con unos marineros que acaban de llegar de unas islas del Atlántico (...). Son dos, que se hallan separadas entre sí por un pequeño estrecho, distan 10.000 estadios de África y son llamados de los Bienaventurados”. Parece que la navegación entre el sur de la Península y entre estas dos islas podría darse con regularidad en la primera mitad del siglo I a.C. (1). Las “Canarias Insulas” se mencionaban en plural por primera vez en la obra de Arnobio Adversus nationes, hacia el año 300 de nuestra era, según el catedrático Marcos Martínez. Y el nombre de Islas Canarias aparecía por primera vez en el portulano (mapa de la época) de 1375, en singular, “canaria”, y en rojo para diferenciarlo del nombre de cada isla (2). La existencia de las Islas Canarias en Europa es dada a conocer por el genovés Lancelotto Malocello (llamado también Lanzarotto Marocello). Entre 1312 y 1336, este genovés construía un fuerte en Lanzarote y comerciaba durante 20 años con los aborígenes, hasta que estos lo expulsaron (3). La situación geográfica de las dos islas (Lanzarote y Fuerteventura) y el islote de Lobos se refleja en la carta portulana del mallorquín Angelino Dulcert en 1339 –insula de lanzarotus marocelus, la forte ventura y el islote vegi mari– (4). La primera expedición lusitana hacia las islas Canarias tenía lugar en 1336, pero no ha llegado ningún dato histórico importante hasta nosotros (5). El rey de Portugal Alfonso IV promovía un viaje a las Canarias (De Canaria). El 1 de julio de 1341 salía la expedición con tres naves, dos mercantes, comandadas por el genovés Niccoloso da Recco y por el florentino Angelino del Tegghia dei Corbizzi, y una tercera de guerra. El 6 de julio ya se hallaban en Canarias los expedicionarios: florentinos, genoveses, castellanos, catalanes y portu- Canarias en el Atlas de Cresques Abraham, de Mallorca. Año 1375. gueses. Describían la primera isla de esta manera: con 150 millas, pedregosa, cubierta de árboles, y abundante en cabras, y poblada de hombres rudos que vivían en la desnudez. Niccolos da Recco comentaba: “Los hombres son fuertes, audaces y de agradable aspecto... tienen los cabellos largos y van casi desnudos... Las doncellas van completamente desnudas, sin que se avergüencen de ello”. De la segunda isla, afirmaban: mayor que la primera y más poblada, sus habitantes iban desnudos; comían hortalizas, legumbres, coles, palmeras, higueras y otros árboles; poseían casas de buena construcción y en las mismas se podía encontrar cebollas, higos secos y trigo más granado, hermoso y blanco que el trigo europeo. En otras de las islas observaron un monte de cerca de 30.000 pasos de altura, en cuya cumbre había un cuerpo blanco semejante a un peñasco, y en su cima una vela de galera que se hinchaba y se deshinchaba alternativamente; al sospechar brujería, pasaron de largo. Estas son las materias que obtuvieron en las islas: 4 habitantes de las islas, pieles de carnero y cabra, sebo, aceite de pescado, cadáveres de focas, maderas rojas, cortezas de árboles para teñir de ro- jo, tierra roja y sustancias similares, y un ídolo de piedra que representaba un hombre desnudo con una bola en la mano y un tonelete de entretejida palma que le colgaba de la cintura. Descubrieron 13 islas, de las que 5 se hallaban habitadas. Después de permanecer 4 meses en las islas, regresaron a Lisboa (6, 7). Los mallorquines, excelentes navegantes, se hacían eco de las noticias aportadas por Portugal. Cinco meses después del regreso de la expedición lusa, Roger de Rovenach, lugarteniente del rey de Mallorca, autorizaba a Frances Desvalers la capitanía de una armada formada por dos coques bayonesques, la “Santa Creus” y la “Santa Magdalena”, para dirigirse a Canarias, llevando por patrones a Pere Magre y a Bartomeu Giges. Desvalers, Magre y Giges formaban parte de la empresa armadora en unión de otros mallorquines. Su fin principal debió de ser el comercio. El 26 de abril de 1342, Roger de Rovenach concedía a Doménech Gual el derecho o capitanía de poder negociar con Canarias, embarcándose en la coca “Sant Joan” (8). En 1352, Guillem de Llagostera, lugarteniente mallorquín de Pedro IV de Aragón, daba a Arnau Roger la jefatura de una expedición que partía de Palma de Mallorca hacia las Canarias con fines evangélicos. El religioso carmelita fray Bernardo, posiblemente participante de este viaje, fue nombrado obispo de la Islas Canarias por Clemente VI, motivado por las solicitudes de los exploradores mallorquines de Fuerteventura. Fray Bernardo había sido declarado obispo en 1351, y había estado pocos meses en la isla, ya que en marzo de 1353 se encontraba en Aviñón, y en 1354 en las cortes de Valencia. Poco después, en julio de 1354, el primer obispo de Canarias fue trasladado a la diócesis sarda de Santa Giusta (9). Se han de resaltar, también, otras exploraciones mallorquinas en Canarias como la de Jaime Ferrer, en 1346, y la de Joan Mora, en 1366 (10). Años después, varios súbditos de la corona de Aragón intervenían nuevamente en la evangelización de Canarias. En 1369, dos ciudadanos de Barcelona, Bertrán de Mamandó y Pedro de Estrada, habían narrado al Papa cuán fácil y hacedera resultaba la conversión a la fe de Cristo de unos infieles sin otra ley ni religión que la adoración al sol y de la luna; y habían hecho patente al pontífice que un grupo de religiosos mendicantes deseaba pasar a las Canarias para extender la religión y predicar las verdades de la fe con anuencia del Papa. Urbano V dirigió una bula a los obispos de Barcelona y Tortosa, pidiéndoles que apoyasen fuertemente esta cristiana empresa. Posiblemente, estos clérigos compusieron el grupo de los trece hermanos martirizados de que habló fray Pedro Boutier en Le Canarien; el grupo de trece náufragos que levantó las ermi- pasa a la pág. siguiente® 26 jueves, 16 de mayo de 2013, EL DÍA EN PORTADA ® viene de la página anterior tas de Santa Catalina, en el Arenal de las Isletas, y de San Nicolás, en el valle donde hoy se alza la aldea del mismo nombre en la isla de Gran Canaria (11). La carta de los hermanos Pizzigani, 1367, de Venecia muestra las siete Islas Canarias y el islote de Lobos (lancaroto o lancenzo –Lanzarote–, i forte ventura –Fuerteventura–, canarie o canaria –Gran Canaria–, del infierno –Tenerife–, clarie o clane –La Gomera–, una sin nombre –El Hierro–, palmar o palmae –La Palma–, y el islote lono marin –de Lobos–). En el atlas de 1375, de Cresques Abraham, de Mallorca, aparece por primera vez el nombre “canaria” para referirse a todas las Islas Canarias, y también el nombre de “fero” para designar a la isla de El Hierro (12). Hubo otros expedicionarios que llegaron a Canarias, pero con escasas repercusiones en las islas. Así, la del vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño, con la historia galante de Faina, reina de Lanzarote, en 1377; la del conde de Ureña, don Fernando de Ormel, a La Gomera; la de los españoles de 1393 a Gran Canaria y Lanzarote, que narra Marín y Cubas, y aderezan otros autores cambiando por la de 1399, y dándole por jefe a Gonzalo Peraza Martel (13). En el siglo XIV, para viajar hacia el Sur por el litoral africano, se hacía de día con la sonda en la mano y sin perder de vista la costa, siguiendo las corrientes y, de abril a septiembre, con la ayuda de los vientos alisios que soplaban del Noroeste. Los navegantes eran presa de temor y pánico en cuanto se aproximaban a aguas del Bojador. Pensaban que allí les estaban esperando todos los horrores oceánicos del mundo. Los que se habían aventurado a acercarse algo más juraban que allí había una corriente de tal fuerza que imposibilitaba el regreso. Pero lo que los navegantes creían que era un terrible remolino no era más que la zona de contacto de dos corrientes marinas con direcciones opuestas, que además coincidía con una restinga que se adentraba seis leguas –33 km– en el mar, y las aguas parecían hervir al romper en aquélla. En 1434, Gil de Eanes conseguía doblarlo alejándose de la costa. Desde esta fecha los portugueses sustituyeron la bordada corta para marear los alisios de bolina por la bordada larga, uno de los más importantes descubrimientos de la historia de la náutica. El descubrimiento de la bordada larga no fue un hecho fortuito, sino el resultado práctico de los progresos técnicos aplicados a la náutica en los siglos XIII y XIV: aguja magnética, timón de codaste, el fraccionamiento de las velas cuadradas en sentido vertical y el acoplo de las velas cuadradas y triangulares (14). Las expediciones del siglo XIV de genoveses, florentinos, portugueses, mallorquines, catalanes o normandos, entre otros, trataron a las Islas Canarias como punto de aguada, de esclavos, de maderas tintóreas y de evangelización. Así, aproximadamente Carta portulana del mallorquín Angelino Dulcert, 1339. entre 1312 y 1402, los aborígenes de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, y en parte los de La Gomera, tuvieron sus primeros contactos previo a la ocupación europea (15). Los mercaderes italianos, mallorquines y catalanes, además del ganado y la orchilla, encontrarían en Canarias su mercancía más preciada, los aborígenes. La esclavitud doméstica no había desparecido en Europa Occidental, y los aborígenes esclavizados llegaban sin dificultad a los mercados europeos (16). A partir de la segunda mitad del siglo XIV, los asaltos a las islas eran frecuentes. Y los aborígenes esclavizados se llevaban a los diferentes puertos peninsulares y europeos. En 1428, los castellanos dominaban este tráfico, y Baleares y Valencia se constituían en sus centros de distribución de esclavos (17). A comienzos del siglo XV, las islas se conocían en todos los puertos europeos. Las distintas expediciones marítimas se encauzaban por las costas africanas en su afán de aventuras. Unos aventureros buscaban oro, esclavos, marfil y especias. Otros buscaban almas para la fe en Cristo... Las Islas Canarias, fin de ruta antaño, se convirtieron en punto de aguada y refresco, pues sólo podían ofrecer al ambicioso mercader cortísimos contingentes de esclavos, algunas maderas tintóreas y ancho campo para el desenvolvimiento de la fe (18). El barón normando de Saint-Martin-le-Gaillard (dueño del señorío de Grainville, en Francia), Jean de Bethencourt, y Gadifer de la Salle (cortesano del rey de Francia) partían de La Rochela el 1 de mayo de 1402 hacia las Islas Canarias, con un buque provisto de marineros, soldados, colonos con sus aperos y sus semillas, dos jóvenes esclavos lanzaroteños –Alfonso e Isabel– y dos capellanes, uno franciscano, fray Pedro Boutier, y un presbítero, Jean Leverrier (19). Guadarfía, último rey de Lanzarote, al frente de 200 hombres, se rendía a los normandos. Estos fundaban su campamento en el Rubicón, donde levantaban un castillo y una iglesia que dedicaban a san Marcial. Hasta principios de 1403, cuando los indígenas eran bautizados en número de 80, no terminaron las hostilidades entre indígenas y normados (20) En octubre de 1404, Jean de Be- Portulano anónimo de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, 1460. thencourt pasaba a Fuerteventura, al castillo de Rico-Rogue, para terminar la conquista de la isla. En enero de 1405, Guize y Ayoze, reyes de Majorata y de Jandía, los dos reinos de la isla, decidían entregarse y recibir el bautismo. Jean de Bethencourt regresaba a Normandía y se traía consigo a 160 hombres en dos carabelas. Además, llevaba consigo a su sobrino Maciot de Bethencourt. En Fuerteventura, fundaba la villa de Santa María de Betancuria. En El Hierro, Jean apresaba a los insulares y los vendía como esclavos. Y dejaba colonos franceses en dicha isla (21) Así, entre 1402 y 1405, Bethencourt había conquistado Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, bajo el favor de Enrique III, rey de Castilla. El normado llamó a este territorio Señorío de Canarias, ocupándose, entre otros asuntos, de la venta de esclavos canarios en los mercados del reino (22). Regresaba a Normandía en 1407 dejando a su sobrino Maciot el reinado de las tres islas. Maciot negociaba con los esclavos que obtenía en las cercanas costas de África. Y, en ocasiones, vendía a los pacíficos naturales de las islas (23). El infante don Enrique de Portugal, bajo el reinado de Juan I de Avís, contrató al cartógrafo mallorquín Jaime Ribes en 1412, conquistando ese mismo año Ceuta. En 1418, se producía el redescubrimiento de las islas de Madeira (24). A partir de 1420, se intentó convertir la isla de Madera en una gran productora de trigo, elemento que fue sustituido por la caña de azúcar traída por el infante don Enrique desde Sicilia. El autor luso Alvise Cadamosto cuenta que, en 1456, la población en Madeira apenas rondaba 200 hombres de a pie y 100 hombres a caballo. Los primeros grupos importantes de esclavos aborígenes canarios y de africanos fueron traídos a la isla antes de mediados del siglo, después de la expedición de los lusos a Lanzarote y el establecimiento de la factoría en la isla de Arguín (primer establecimiento esclavista europeo en África), ambos en 1448. Muchos fueron los contingentes de esclavos canarios aborígenes (de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera y de La Palma) llegados a esta isla en la segunda mitad del siglo XV. Se presume que la población de Ma- deira a principios del siglo XVI rondaría los 16.000 o 17.000 hombres libres, más unos 2.000 esclavos (25). Hacia 1447, Fernán Peraza, señor de Fuerteventura y El Hierro, establecía una torre denominada de San Sebastián en La Gomera, contando con el apoyo de uno de los cuatro clanes de la isla. En 1442-1447, según Gomes Eanes de Azurara, los aborígenes de La Gomera generalmente ayudaban a los portugueses a saltear la isla de La Palma. Ya en 1449, La Gomera y Lanzarote se hallaban en poder de los portugueses. Y en 1454, Juan II y el infante don Enrique renunciaban a las islas de Lanzarote y La Gomera a favor de Castilla, obteniendo en compensación los derechos de colonización de África, desde los cabos Nam y Bojador hasta Guinea (26). Jean de Bethencourt le añadía el adjetivo Gran (1405) a la isla de Canaria en su intento frustrado de conquistarla; aunque la primera vez que aparecía el nombre de Gran Canaria en una carta marina es en el portulano anónimo de 1460, que se localiza en la biblioteca Ambrosiana de Milán (27). Entretanto, la evangelización de Canarias seguía su curso. Así, el eremitorio (casa de oración) de Tenerife, en Candelaria (menceyato de Güímar), era tutelado por el ministro general de la orden franciscana fray Jaime de Zarzuela (elegido el 20 de mayo de 1458), siendo su principal apóstol fray Alfonso de Bolaños, además de fray Masedo y fray Diego de Belmanua. Los tres convivían entre los guanches y predicaban en la lengua de estos. El segundo protector del eremitorio era el obispo de Rubicón, don Diego López de Illescas (28). El Papa Pío II nombraba vicario a fray Alfonso de Bolaños en 1462, con la autoridad de reclutar misioneros en los conventos franciscanos de su preferencia. Las misiones atlánticas quedaban segregadas en dos partes: la vicaría de las Canarias, dependiente del provincial de Castilla; y la vicaría de las islas del Océano y Guinea, sometida a la directa jurisdicción del ministro general de la orden franciscana (29). Alrededor de 1462, los franciscanos de la vicaría de Canarias fundaban un eremitorio en Telde, bajo el patrocinio del obispo del Rubicón, don Die- 27 EL DÍA, jueves, 16 de mayo de 2013 EN PORTADA go López de Yllescas (1460-1468). Dicho lugar era destruido posteriormente por los indígenas al quedar rotas las relaciones con la torre de Gando –1473-1474– (30). En 1465, una bula del Papa Paulo II, Decet romanorun pontificem, informa de que fray Alfonso de Bolaños ejercía como vicario sobre Guinea, las islas del Mar y Océano y alguna de las Canarias. Se sabe que el punto de la misión se situaba en la isla de Tenerife, donde las conversiones de indígenas habían dado frutos espectaculares. La bula Pastoris aetemis (1472) aludían a miles de infieles instruidos y bautizados. La muerte de fray Alfonso de Bolaños, en 1478, suponía la decadencia de la misión (31). En el reinado del castellano Enrique IV (1464-1474), casado con la infanta de Portugal doña Juana, las naves portuguesas navegaban libremente entre las Islas Canarias. En 1474, al morir el rey castellano, estallaba la guerra castellano-portuguesa por la lucha de la sucesión. En 1479, se firmaba La paz con el Tratado de Alcázovas. Portugal renunciaba definitivamente a Canarias, y Castilla a sus pretensiones en África. Paradójicamente, entre 1483 y 1510, coincidiendo con las conquistas de Gran Canaria (1478-1483), La Palma (1493-1494) y Tenerife (1494-1496), fue cuando la cultura tradicional portuguesa se asentó con más ímpetu en Canarias, recibiendo tierras y aguas como cualquier colonizador (32). A consecuencia de las conquistas de las islas, Sevilla, Valencia y otros puertos se erigieron en grandes centros de distribución de esclavos canarios, a finales del siglo XV y principios del XVI. En Valencia, entre 1498 y 1515, se habían vendido 67 cautivos canarios; y en Sevilla, entre 1453 y 1525, habían comerciado con 153 (33). “En Canarias, la vida y condición de los indígenas cautivos presenta una rápida adaptación a la sociedad recién creada por los castellanos y que es bastante favorable a la manumisión (proceso de liberar a un esclavo), hecho que permite en un periodo relativamente corto el término de la servidumbre, sin ser prohibida expre- samente por los Reyes”, según Manuela Marrero Rodríguez –1966– (34). Los aborígenes canarios y su supervivencia Los bereberes eran los habitantes preislámicos del Magreb (Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Sáhara Occidental y Libia) y la mayor parte del Sáhara al oeste del Nilo. Su lengua afroasiática es líbica y diferente al árabe, al hebreo y al fenicio. Los actuales bereberes se autodenominan amazigh y llaman a su lengua tamazigh. Los tuareg del Sáhara, la mitad de la población de Marruecos, los kabileños de Argelia, y los habitantes de Siwa, en Egipto, son bereberes; y lo fueron los antiguos númidas, los aborígenes canarios (guanches) y algunas agrupaciones dominadoras de parte de la península –almorávides, almohades y benimerines, entre otros– (35). Las pruebas genéticas actuales nos indican que, muy probablemente, los bereberes canarios proceden de un grupo muy cercano a los habitantes actuales de Túnez y Libia (36). Los primeros pobladores de las Islas Canarias vinieron por mar. El primer poblamiento data del siglo IV a.C. Esta arribada inicial, la mayor, coincidía con la existencia de Cartago. Las arribadas o llegadas posteriores a las islas se sitúan entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. Los levantamientos bereberes fueron muy frecuentes entre los siglos I a.C. y III d. C, seguidos de deportaciones masivas. Alrededor del siglo X d.C., un pequeño grupo de personas llegaba a La Palma (37). “Las estructuras culturales del pueblo aborigen parecen ser de características neolíticas, si bien la cronología no concuerda con la cultura, ya que esta, por un natural fenómeno de ais- (1)Blázquez, José Mª (1977). “Las Islas Canarias en la Antigüedad” en Anuario de Estudios Atlánticos. Las Palmas-Madrid. Num. 23, páginas 35-50, página (página 42). (2)Tous Meliá, Juan (1996). El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la Isla de San Borondón. Museo Militar Regional de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Página 19. (3)Martínez, Marcos (2001). “Boccacio y su entorno en relación con las Islas Canarias”. Cuadernos de Filología Italiana, 2001, nº extraordinario, páginas 95-118 (página 101). (4)Tous Meliá, Juan (1996). El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la Isla de San Borondón. Museo Militar Regional de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Página 13. (5)Ídem. Página 9. (6)Martínez, Marcos (2001). “Boccacio y su entorno en relación con las Islas Canarias”. Cuadernos de Filología Italiana, 2001, nº extraordinario, páginas 95-118 (páginas 102-103). (7)Blanco, Joaquín (1983). Breve Noticia Histórica de Las Islas Canarias. Editorial Rueda. Madrid. Páginas 11-13. (8)Ídem. Página 14. (9)Ídem. Páginas 15-16. (10)Tous Meliá, Juan (1996). El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la Isla de San Borondón. Museo Militar Regional de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Página 10. (11)Blanco, Joaquín (1983). Breve noticia histórica Coca “Mataró”. Barco del siglo XIV. Existen réplicas en el Museo Naval de Madrid y en el Marítimo de Barcelona. de las Islas Canarias. Editorial Rueda. Madrid. Página 16. (12)Tous Meliá, Juan (1996). El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la Isla de San Borondón. Museo Militar Regional de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Página 15. (13)Blanco, Joaquín (1983). Breve noticia histórica de las Islas Canarias. Editorial Rueda. Madrid. Páginas 16-17. (14)Tous Meliá, Juan (1996). El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la Isla de San Borondón. Museo Militar Regional de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Página 10. (15)Matías Hernández, Antonio M. (1992). “Expansión europea y demografía aborigen. El ejemplo de Canarias, 1400-1505”. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, x, 2, 1992, páginas 11-45 (página 29). (16)Lobo Cabrera, Manuel (1982). “Los mercaderes y la trata de esclavos. Gran Canaria. Siglo XVI” en Homenaje a Alfonso Trujillo. Aula de Cultura de Tenerife. Madrid. Página 49. (17)Ídem. Página 50. (18)Blanco, Joaquín (1983). Breve noticia histórica de las Islas Canarias. Editorial Rueda. Madrid. Página 35. (19)Ídem. Páginas 35-36. (20)Ídem. Páginas 40-42. (21)Ídem. Página 45-47. (22)Serra Rafols, Elías (1941). Los portugueses en Canarias. Imprenta y Librería Curbelo. La Laguna. Páginas 8-9. lamiento, se conservó inalterable hasta finales del siglo XV, fecha de la conquista y colonización de las Islas Canarias” –Luis Diego Cuscoy, 1973– (38). Podemos dar una estimación a la baja de los aborígenes en las distintas islas antes de la colonización luso-castellana, calculada, en su momento, por el profesor Antonio M. Macías Hernández: 30.000 habitantes en Gran Canaria; 36.000 en Tenerife; 3.000 en La Palma; 4.200 en La Gomera; 2.555 en El Hierro; 2.000 en Lanzarote; y 4.000 en Fuerteventura. Curiosamente, la disminución significativa posterior de la población aborigen no vino tanto de la mano de (23)Blanco, Joaquín (1983). Breve noticia histórica de las Islas Canarias. Editorial Rueda. Madrid. Página 48-49. (24)Porro Gutiérrez, Jesús M. (2003) “Los descubrimientos luso-castellanos. La cartografía (1418-1495)”. Tomo LX, 1, 2003, páginas 13-40 (páginas 14-15). (25)Siemens, Lothar y Barreto, Liliana (1974). “Los esclavos aborígenes canarios en la isla de La Madera (1455-1505)” en Anuario de Estudios Atlánticos. Las Palmas-Madrid. Num. 20, páginas 111-144 (páginas 113114). (26)Serra Rafols, Elías (1941). Los portugueses en Canarias. Imprenta y Librería Curbelo. La Laguna. Páginas 33-38. (27)Tous Meliá, Juan (1996). El Plan de las Afortunadas Islas del Reyno de Canarias y la Isla de San Borondón. Museo Militar Regional de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Página 19. (28)Rumeu de Armas, Antonio (1975). La conquista de Tenerife (1494-1496). Aula de Cultura de Tenerife, Madrid. Página 29. (29)Ídem. Página 31. (30)Ídem. Página 28. (31)Ídem. Páginas 33-40. (32)Pérez Vidal, José (1968). “Aportación portuguesa en la población de Canarias” en Anuario de Estudios Atlánticos. Las Palmas-Madrid. Num. 14, páginas 41106 (páginas 50-54). (33)Lobo Cabrera, Manuel (1982). “Los Mercaderes y la trata de esclavos. Gran Canaria. Siglo XVI” en Homenaje a Alfonso Trujillo. Aula de Cultura de Tene- las guerras o de la esclavitud, sino de las enfermedades europeas, peste y tifus (modorra), concretamente en Gran Canaria y Tenerife, diezmando sus respectivas poblaciones alrededor de un 75% (39). El historiador Millares Torres recoge, en un documento referido al año 1504, el censo efectuado por el inquisidor Bartolomé López de Tribaldos sobre el número de familias aborígenes en las Islas Canarias: “… se encontraron en estas siete yslas mil y docientas familias canarias fuera de otras muchas que estaban mescladas con ellas, pues con los conquistadores vinieron muy pocas mugeres y estas casadas por lo que la mayor porción de los conquistadores casaron con las de esta tierra” (40). De esta reseña se pueden derivar los siguientes datos: unos 6.000 aborígenes (1.200 familias) para una población estimada en las islas de 16.850 habitantes -3.370 familias- La población podría estar repartida de la siguiente manera: 3.000 pobladores en Gran Canaria (1.500 aborígenes); 6.000 en Tenerife (3.000 aborígenes); 1.500 en La Palma (500 aborígenes); 2.100 en La Gomera (500 aborígenes); 1.250 en el Hierro; 1.000 en Lanzarote; 2.000 en Fuerteventura (41). La población aborigen en 1504, retomando la información anterior, rondaría el 35% del total. Sin embargo, los genes bereberes en las siete islas, en esa fecha concreta, podrían rondar el 50% del total de la población, ya que no habríamos contabilizado la mezcla de los aborígenes de El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote con los normados, portugueses y españoles, ni la llegada a las islas, desde Madeira, de los portugueses que habían sido antiguos esclavos aborígenes canarios. rife. Madrid. Página 51. (34)Marrero Rodríguez, Manuela (1966). La esclavitud en Tenerife a raíz de la conquista. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna de Tenerife. Página 108. (35)Celtiberia.net.Biblioteca (2003). “Bereberes I: Prehistoria final del norte de África, relaciones con la península Ibérica y orígenes de los bereberes”. 14 de enero de 2003. (36)García-Talavera, Francisco (2000). “Estudio Antropológico de la Población Canaria”. Comunicación presentada en La Universidad de Verano de Agadir en Historia de los Imazighen. VII-2000. (37)Navarro Mederos, Juan Francisco (2005). Los aborígenes. Centro de la Cultura Popular Canaria. Santa Cruz de Tenerife. Páginas 30-32. (38)Diego Cuscoy, Diego (1973). Museo Arqueológico de Tenerife. Museo Arqueológico. Santa Cruz de Tenerife. Página 8. (39)Matías Hernández, Antonio M. (1992). “Expansión europea y demografía aborigen. El ejemplo de Canarias, 1400-1505”. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, x, 2, 1992, páginas 11-45 (páginas 2232). (40)Lobo Cabrera, Manuel (1983). “Los indígenas canarios y la Inquisición” en Anuario de Estudios Atlánticos. Las Palmas-Madrid. Num. 29, páginas 63-84 (página 67). (41)Lobo Cabrera, Manuel (1987). “La población de Tenerife en el siglo XVI” en Anuario de Estudios Atlánticos. Las Palmas-Madrid. Num. 33, páginas 379-416 (página 382). 28 jueves, 16 de mayo de 2013, EL DÍA ETNOGRAFÍA DEL SUR DE TENERIFE PERFILES ETNOGRÁFICOS PARA UNA GENUINA CULTURA DE JABLE (X): TRAJES DE BODA Los trajes que los novios lucían en las ceremonias de sus enlaces matrimoniales eran confeccionados por las costureras locales, a quienes se les encargaba su elaboración, tanto para los hombres como para las mujeres, siempre dentro de un tiempo prudencial antes del feliz acontecer. Su color era normalmente serio: oscuro o negro. Al esponjado blanco por estos contornos se le vendrá a conocer ya tarde. En paralelo se reunían los ingredientes necesarios para consumir durante el convite. Para el caso de que existiesen lutos recientes en cualquiera de las dos familias, las celebraciones se amortiguaban notablemente. Los lutos eran “cosa sagrada” y dignos del más absoluto respeto. Texto y foto: Emiliano Guillén Rodríguez Periodista. Cronista oficial. E n algunos casos, desde que se fijaba en firme la fecha del enlace, la familia de la novia, además de completar el ajuar que ya venía confeccionando desde bastante tiempo atrás, también iniciaba la recolección de todos los ingredientes necesarios para destinar al banquete nupcial. Se recuerda la recogida de la almendra en los terrenos de su propiedad si los tuviese, o en los de su pretendiente. En el caso de no disponer de ellas, las adquirían por compra o regalo para que, en el momento de elaborar las famosas tortas chasneras o las piñas de almendra picada y edulcorada en exquisito almíbar, impregnado con un ligero toque de sabor a limón, las tuviesen reservadas y disponibles. También se reunían huevos guardados en fresco para la ocasión. Por las vísperas de los esponsales se contrataba a la dulcera para la preparación de los distintos tipos de pasteles a consumir. Estas expertas artesanas de la repostería tradicional elaboraban los dulces a partir de los componentes disponibles: merengues, bizcochones, rosquetes, auténticas delicias que cocían en el horno de la casa de la novia o, en su caso, trasladaban todos los ingredientes para trabajarlos y hornearlos en el suyo propio. La leña que se utilizaba para calentar la tahona era de jara que se traía en “jaces”, o brazados, desde la zona de la medianía alta, en torno a los linderos del pinar. En algunos casos se emplearon tallos de retama seca, de ceniza muy blanca, todo ello acarreado en mula por un modesto capital. Cuántas veces por saca furtiva. En los pueblos tradicionales sólo se elaboraba (amasaba) en días muy señalados en el calendario, siempre con motivo de alguna destacada celebración de corte social: fiestas, bodas, bautizos y poco más. El resto del año no solía haber pan. Lo común era el gofio. Por estos pagos siempre existió alguna familia que se dedicara a tales actividades. A ellas se acudía para los casos de casamientos, por ejemplo. Las tortas de pan sobrante del refectorio, a modo de hogaza, se guardaban cuidadosamente en cofres, en- vueltas en sábanas de un blanco inmaculado, para irlas consumiendo de manera paulatina y razonable (“pan de la boda”). Los excedentes de dulces destinados al ágape se repartían al día siguiente en platitos de contenido homogéneo entre los vecinos más allegados. Con la devolución de la vajilla, previamente marcada con todo rigor, utilizando trocitos de esparadrapo en sus bases con la seña del propietario, después de bien clasificada y pulcramente fregada, también se incluía una ración de estos pasteles, un poco en pago por el préstamo, y otro poco para su degustación a la salud de los recién desposados. Igualmente se guardaban los sobrantes de licores para agasajar a las visitas que se recibieran en los días sucesivos al evento por el motivo consumado. Por tradición, la prometida iba a la iglesia vestida de negro. El traje de la novia se le encargaba a la costurera o amañada del lugar, o de fuera. Sobre su cabeza lucía un largo velo que le cubría el rostro. Este conjunto, una vez cumplido su cometido, se guardaba cuidadosamente por largo tiempo. Se prestaba a veces a otras novias poco pudientes que lo solicitaran: Clorinda, la muchacha más pretendida de la comarca, por su “jechura” y porque tenía el más bien puesto altar de todas las mozas casaderas del término, no pudo casarse de negro como era la tradición por ser cosa que surgió “de sopetón”. La muchacha se casó muy rápido y de conciencia porque su madre se moría y pidió verla amparada antes de fallecer. Como tenía novio formal, en un momento se le habilitó el casorio. Para el caso, nuestra protagonista lucía un pañuelo de seda a la cabeza, caído sobre el moño. A los lados de la frente llevaba mechones de pelo recogido. Aretes grandes de plata, enaguas y blusa de gasa blanca con chispitas azules. Sobre el pecho una cinta rosada con la medalla de la Virgen de Candelaria. Sus pies, pequeñitos y bien calzados. Los trajes blancos y vaporosos llegaron a estas bandas con bastante retraso. Se cuenta que una de las primeras damas que lo lució en Granadilla fue la señorita Dolores Reyes González, La primera novia con traje blanco en Granadilla. que contrajo nupcias con un oficial destinado en el Batallón de Abona a principios del siglo XX. Recuerdan sus familiares que vino directamente de París por expreso encargo de su futuro esposo. Luego comenzó a generalizarse y el negro quedó postergado para bodas de “preñadas” o para jóvenes que habrían perdido pública y notoriamente la “honra” antes de recibir el santo sacramento del matrimonio. Por cuanto respecta al novio, también el terno de este se mandaba a confeccionar en exclusividad para la ocasión; si se podía, claro está. Era de color oscuro, con “cachorro” (sombrero de fieltro negro). Posteriormente esta vestimenta venía a servir para asistir a otras bodas, entierros o cualquier otro acontecer social que lo requiriese. El traje del novio también era objeto de préstamo, en su caso, para otros novios o padrinos que lo necesitasen. Más tarde, Ciprianillo, el afortunado pretendiente de Clorinda, se presentó al acto con “cachorra nuevita tumbá a lo tunante”. Chaqueta, chaleco y calzón de dril recién planchados. Zapatos blancos de cuero muy chillones. Banda colorada con las puntas colgando sobre la nalga. El pañuelo asomándole en la faltri- quera (bolsillo), lo mismo que el caño de la cachimba adornado con su cadenita amarilla. En la cañota (mano izquierda) un palo de almendrero adornado con tachas relucientes en los nudos (Relatos adaptados de J. Bethencourt Alfonso). Para el enlace, la casa de la novia se adornaba con flores. Se limpiaba como una patena y se colocaban por doquier plantas y gavillas de reinaluisa, poleo, tomillo, romero, salvia y otras olorosas que impregnaban el ambiente con un toque grato de aromática distinción olfativa. Incluíanse también algunas flores de temporada. El convite se celebraba en la sala principal de la casa o en salón acomodado al efecto. En el lugar destinado, con las sillas y las mesas ya colocadas en número acorde con las previsiones de asistencia, la mesa de los novios, padrinos y padres presidía la estancia ante una enorme sábana blanca y las vajillas dispuestas según el mejor modo que se pueda dar a entender. Asimismo, se engalanaba con ramos de flores frescas recogidas desde los distintos setos (poyos) de los hogares que se las habían prometido. Los padrinos aquella tarde lucían sus mejores galas. Los invitados como mínimo vestían “de limpio”. 29 EL DÍA, jueves, 16 de mayo de 2013 ARTE PATRIMONIO HISTÓRICO-MONUMENTAL DEL PUERTO-CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Esculturas que miran al mar (II) La capital tinerfeña está festoneada de esculturas expuestas al aire libre, muchas de ellas de autores muy cotizados. El autor del presente trabajo propone un recorrido por aquellas que se encuentran cerca del mar o que tienen alguna relación él, como las que se encuentran en la Escuela de Náutica. Se trata de hacer una somera descripción de cada obra con sus datos más básicos, para mejor conocimiento del público. Seguimos hoy con la serie, que abarca un total de quince esculturas. Texto y fotos: JoséManuelLedesmaAlonso JAULA DE LUZ MÓVIL O E bra de la artista italiana Federica Marangoni, pintora que a mediados de los años sesenta empezó a profundizar en la tridimensionalidad utilizando nuevos materiales que permiten realizar efectos novedosos. La escultura,expuesta en la plaza General Gutiérrez Mellado, fue financiada por la Presidencia del Gobierno de Canarias para conmemorar el 30 aniversario de la exposición permanente “Esculturas en la Calle”, que arrancó en Santa Cruz de Tenerife en el año 1973. Esta creación “colgante” que representa una gran lámpara para esta plaza, simula la prisión de la que trata de escapar la luz azul, encerrada en una jaula, de 2,5x2,5 metros, con fuertes barrotes de prisión. La lámpara, formada por un móvil de seis bombillas, se mueve de forma continua y lenta. “Jaula de luz”, de Federica Marangoni En el suelo, un gran prisma de piedra basáltica,con la inscripción “LA LUZ SIEMPRE ES LIBRE”, proyecta el volumen de la –su sombra– como si fuera una tumba para la memoria o un asiento para la reflexión del caminante. sta escultura de acero inoxidable, cuyas dimensiones son 2,99x3,40x 2,20 metros, instalada en el paseo de la avenida Francisco La Roche, a la altura del monumento al Ángel Caído, fue realizada por el pintor, escultor y grabador Eusebio Sempere (Onil-Alicante, 1923-1985). Formó parte de la I Exposición Internacional de Esculturas en la Calle, organizada en 1973 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en colaboración con el Cabildo Insular, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Caja Canarias. Esta exposición le dio a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife una fisonomía nueva, diferen- “Móvil”, de Eusebio Sempere te a la de cualquier otra urbe española, pues la presencia de la composición llenó la calle donde quedó expuesta a la espontánea mirada del transeúnte. La obra está formada por una serie de repeticiones geométricas, lineales y abstractas donde se observa el efecto de vibración y movimiento. SUEÑO DE LOS CONTINENTES E sta obra del escultor Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925), el artista de las espirales y las “ladys”, se levanta en el centro de la plaza de Europa de Santa Cruz de Tenerife, formada por una figura geométrica de hierro, en forma de espiral, que representa el viento como símbolo de la naturaleza. Es otra de las obras que se exhibieron en la II Exposición Internacional de Esculturas en la Calle organizada en 1994 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en colaboración con el Cabildo Insular, el Ayuntamiento de “Sueño de los continentes”, de Martín Chirino Santa Cruz de Tenerife y Caja Canarias. la escultura en dos mitades, retiranEn el año 2009, el consistorio capido una de ellas; por ello, los representalino, para evitar que la escultura se tantes legales del artista demandaron partiera a causa del fuerte viento, o que al ayuntamiento por el “gravísimo desen la algarabía de los Carnavales la gente prestigio” que supone para el autor mutise subiera en el brazo de la pieza y pular su obra y dejarla expuesta a la vista diera ocurrir algún accidente, seccionó del público. “El muro o relato de un equilibrio”, de Juan Borges Caballero EL MURO O RELATO DE UN EQUILIBRIO E sta obra de Juan Borges Caballero, escultor, pintor y arquitecto nacido en Las Palmas de Gran Canaria (1948), que durante la II Exposición Internacional de Esculturas en la Calle de 1994 se plantó en el primer tramo de la Rambla de Santa Cruz, en la actualidad se encuentra emplazada en el paseo de la avenida Francisco La Roche, frente al edificio de Usos Múltiples. Realizada en bronce, tiene unas medidas de 2,75x6,30x0,50 metros y se sustenta en un pedestal conformado por barras entrecruzadas que forman la base en la que descansan seis figuras humanas. La franja que ocupa el centro de la composición está formada por una galería con los citados personajes, desnudos, contorsionados y aprisionados entre barras. La parte superior consiste en un gran panel o pantalla, compuesto por cinco segmentos rectangulares y unidos. 30 jueves, 16 de mayo de 2013, EL DÍA VIAJES BURGOS, EL CID Y LAS RAÍCES DE CASTILLA nónica, jardín ilustrado, parque botánico donde sobresale, de una forma muy especial, el plátano de sombra, el plátano de paseo, árbol tan resistente como longevo, que en invierno es candelabro y, en primavera, un vergel. Y aquí y acullá, el entrañable recuerdo, en bronce, de la castañera, del guardia urbano, del lector de periódicos, del peregrino jacobeo, de los abuelos… Y nos alejamos de estos contornos donde la limpieza es una constante y un milagro ver un confeti en las aceras. Texto y fotos : Antonio Salgado Pérez S Se ha escrito, y lo hemos comprobado in situ, que Burgos es una ciudad abarcable, conservadora y saludablemente provinciana y, según Pascual Izquierdo, “concentra su atractivo en la monumentalidad, ofreciendo una vida que discurre sin sobresaltos, a medio camino entre la devoción al pasado y el abrazo de la modernidad”. Burgos, que es una bella y armónica ciudad de tamaño razonable y cierto gusto en sus formas, tiene un sólido complemento en su más que respetable oferta gastronómica. Tal es la misma que la ciudad acaba de ser elegida Capital Española de la Gastronomía 2013, sucediendo en el título a Logroño, que, como afirma Carlos Herrera, “es otra que tal, donde bebercio y comercio se convierten en placer contundente”. Es curioso resaltar que Burgos, según una encuesta realizada en lo referente al Camino de Santiago, es una de las localidades españolas más baratas donde el peregrino encuentra “el paraíso” en sus viandas y en su deambular por esta ruta jacobea. Récord en municipios y energía eólica Estamos en la provincia española con mayor número de municipios, un total de 371, agrupados en siete partidos judiciales: Aranda de Duero, Briviesca, Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Salas de los Infantes y Villarcayo. Su extensión duplica a la de las Islas Canarias. Pero apenas llega a los 400.000 habitantes. Cuenta con la central nuclear más antigua de España (Garoña, activa desde 1960) y ocupa el primer puesto nacional en generación de energía eólica, al contar con más de mil molinos que, evidentemente, no pasan desapercibidos para el que holla estas tierras. “Vierte” a tres mares Hace un par de años, la provincia ocupó la primera posición en nivel de vida de la comunidad autónoma de Castilla y León; y la quinta de España. Lo accidentado del suelo de esta provincia da origen a un profuso sistema hidrográfico, que presenta la singular circunstancia de llevar sus aguas a los tres mares que circundan la Península Ibérica: Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo. Tumba, cimborrio y escalera dorada En Burgos capital surge, majestuoso e infinito, un símbolo de espiritualidad y arte; la cumbre del gótico eu- Las barbas y la espada del Cid Campeador Y nos alejamos no sin antes despedir al Cid, que se ha enseñoreado, desde 1955, de la plaza donde han ubicado, desafiando los estragos del tráfico y del gélido ambiente, su estatua ecuestre, donde la posición de su espada, la actitud bélica del jinete, las luengas barbas agitadas, los faldones de la capa y el brío del corcel otorgan un visible dinamismo al monumento. Y nos adentramos, siempre en tierras burgalesas, en las denominadas “raíces de Castilla”, formadas por un trío de excepcionales localidades: Frías, Oña y Poza de la Sal, que discurren por llanuras, riberas, pinares, pastizales, hayedos, encinares, desfiladeros, saltos de agua y núcleos que han preservado su arquitectura e historia. ropeo, el icono más representativo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984: su catedral donde, por encima de todo, y como simple espectador, fijamos nuestras miradas en la tumba del Cid, donde una losa de granito, marcada con una inscripción latina que formuló Menéndez Pidal, cubre los restos del héroe y de su esposa, doña Jimena. Y escrutamos el cimborrio, verdadera joya arquitectónica de la catedral, por cuyos ventanales abiertos en los lados del octógono penetra una luz que vivifica gárgolas, leyendas, medallones y figuras. Y en el fondo del crucero, la famosa “escalera dorada”, de gran riqueza ornamental y audacia arquitectónica que, salvando grandísimas distancias, nos ha hecho recordar, por su similar estructura, la que aún posee, en su parte antigua, el otrora y esbelto hotel Quisisana, obra del reputado La catedral de Burgos, uno de los ejemplos más notables del gótico español. Mariano Estanga Arias, hoy convertido en colegio. El Espolón, tránsito, miradas y signos Abandonemos este ciclópeo discurso de piedra, propio de un tiempo de boato y pompa, cuando era preciso señalar la primacía de la cruz sobre la arrogancia del blasón y la miseria del campo, y vayamos a dar un paseo por el Espolón burgalés, que no es dique, ni espigón, ni malecón ni rompeolas, sino un simple lugar de tránsito, miradas y signos. Por este pequeño paraíso, analiza el aludido Pascual Izquierdo, “pasan gacelas de temblor incipiente y mozalbetes con asomo de rubor; matrimonios con el amor a cuestas, siluetas de madurez y, en muchas ocasiones, ancianos a la búsqueda de sombra y conversación”. El Espolón está considerado como uno de los paseos provincianos más bellos de España. Constituye una síntesis de vigencia decimo- Frías, “la ciudad más pequeña de España” En Frías, “no te fies del tamaño, no es ni pueblo ni villa”. Tiene consideración oficial de ciudad, por cierto, la más pequeña de España. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura medieval militar española. En el interior del recinto amurallado se extiende un conjunto urbano con estrechas y muy empinadas calles; y casas de piedra con entramado de madera que se apiñan colgando de la roca y desafiando las leyes de la gravedad. Proliferan las casas rurales y los pequeños restaurantes, casi siempre con este rótulo: “Hay morcillas de arroz y de chorizo”. Cuesta llegar a su castillo, pero vale la pena. Desde aquella altura podemos contemplar, por ejemplo, el puente medieval de nueve ojos que, durante siglos, controló el paso del río Ebro. “Un brillo especial a los ojos…” En Poza de la Sal surge un curioso fenómeno geológico, el diapiro, que consiste en el afloramiento a la superficie de grandes masas salinas. Hace doscientos millones de años, Poza estaba sumergida en un gran mar. Esta localidad, concisa y pintoresca, enriscada 31 EL DÍA, jueves, 16 de mayo de 2013 VIAJES HERÁLDICA del apellido de la familia FERIA José Peraza Hernández Era costumbre de los conquistadores y primitivos pobladores de Canarias usar el lugar de su nacimiento como apellido para distinguirse de otros del mismo municipio. Así sucedió en Badajoz, Mérida, Plasencia, Gra- en la ladera de una sierra, fortificada y protegida por un castillo en decadencia, encierra en su nombre los ingredientes que explican gran parte de su peculiar historia. Las salinas, explotadas por los romanos, fueron en la época medieval la principal fuente de riqueza de la población y el motivo que atrajo a señores principales y judíos, seducidos por aquel producto, indispensable para la conservación de los alimentos. En la actualidad, esta villa, la antigua Salionca, vive de los almendros, los manzanos y otros árboles frutales que cultivan sus apenas cuatrocientos habitantes que, de vez en cuando, observan por sus angostas callejuelas el deambular de silentes turistas, siempre ilustrados por un guía tan didáctico como de fino humor, Jesús, que, entre otras cosas, pregona que “la sal le da un brillo muy especial a los ojos”. El monasterio de Oña, arriba. Sobre estas líneas, una excelente sillería. A la derecha, estatua del Cid Campeador. La cuna de Félix Rodríguez de la Fuente En Poza de la Sal nació Félix Rodríguez de la Fuente, el inolvidable divulgador ambientalista. “La más fascinante escuela de la infancia”. Con estas sencillas pero emotivas palabras, “el amigo de los animales” describía su infancia y juventud entre la sal, aquel “oro blanco” de épocas pretéritas, y el páramo, “descubriendo lobos y aves viajeras”. La abundancia de aves rapaces en los acantilados pozanos, que aún se pueden contemplar en vuelos tan pausados como elevados, fue una de las razones por las que Félix, también galeno, llegó a convertirse en uno de los mejores naturalistas del mundo. Su eco aquí es permanente e, igualmente, el busto, la estatua, el bronce de su recuerdo nadilla. Llerena y el pro- Oña, la gran ignorada ¡Qué sorpresa en Oña! Posee un monasterio increíble para su población, que apenas supera los quinientos habitantes. En el monasterio, panteón real de condes y reyes castellanos y navarros, fundado en 1011, se aprecia el enorme poder, el desmesurado esplendor, la incalculable opulencia que antaño tuvieron benedictinos y jesuitas que, incluso, y como generosos mecenas, coadyuvaron a la construcción de la mismísima catedral de Burgos. Impresiona la doble fachada y, especialmente, su retablo mayor, su excelente sillería y su sombrío claustro. Hoy por hoy, esta Villa Condal no es ni tan siquiera una sombra de aquella magnificencia que llegó a alcanzar y, lo más grave, según los lugareños, es que no ocupa el sitio que por derecho le corresponde. Desconocida para la inmensa mayoría del gran público y la gran ignorada para los propios burgaleses, Oña y su celebérrimo monasterio reclaman con voz alta y firme un reconocimiento que les está siendo negado. Marginar la visita a esta localidad y a su monasterio es olvidar una parte de la historia de la Castilla condal, a la vez que relegar uno de los patrimonios artísticos más importantes de Burgos. villa han salido muchos pio Feria, a quien nos referimos ahora, lugar este también de origen extremeño. Feria pertenece al partido judicial de Zafra, en la provincia de Badajoz. En su municipio se halla un castillo-fortaleza que data de 1460 y de esta caballeros y conquistadores. ARMAS Los de Canarias traen: en campo de oro, un roque de gules. Bordura de de gules, con cuatro roques de oro. (Escudo 286). BIBLIOGRAFÍA: Conquista y antigüedades de las Islas de Gran Canaria, de Juan Núñez de la Peña, repertorio de blasones de la comunidad hispánica, de Vicente de Cadenas. POR LINO CHAPARRO D´ACOSTA 32 jueves, 16 de mayo de 2013, EL DÍA www.eldia.es/laprensa Revista semanal de EL DÍA. Segunda época, número 875 EMPODERAMIENTO: el individuo toma el control Este proceso persigue que cada persona participe activamente en el control de su enfermedad Textos: Anastasio Pablo González Báez Psicólogo colegiado T-1589, coordinador de la comisión de Salud Mental y miembro de la comisión deontológica del COP de Santa Cruz de Tenerife. E n 2010 se pública “El empoderamiento del usuario de salud mental”, por parte de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y traducida para el Ministerio de Sanidad y Política Social. La OMS considera el empoderamiento como clave para la promoción de la salud. Se establece que “las personas deben ser empoderadas para promocionar su propia salud, para interactuar con los servicios sanitarios y participar activamente en la gestión de la enfermedad”. Y se considera este empoderamiento prioritario, según la Declaración para la Salud Mental para Europa, el Plan de Acción en Salud Mental para Europa y el Pacto Europeo para la Salud Mental y el Bienestar. Se pasa de un modelo en el que las necesidades son definidas por una institución (manicomio), a necesidades definidas por personal clínico (hospital psiquiátrico), a necesidades definidas por profesionales, con la participación de usuarios (atención comunitaria) y a las necesidades definidas por los propios usuarios, con el apoyo de los profesionales (empoderamiento). “Me he convertido en dueño de mi enfermedad y asumo la responsabilidad de lo que hago y no hago. No dejo que la enfermedad me controle… no es toda mi vida, ahora es solo parte de mi vida” (Brown, W y Kandirikirira, N., 2007). Esta cita puede resumir lo que se pretende con el empoderamiento. Se trata de un proceso personal y amplio, un proceso donde el individuo toma el control y la responsabilidad y en el que aparecen unas dimensiones: autoconfianza, participación en la toma de decisiones, dignidad y respeto, y pertenencia a una sociedad más plural. A su vez hablamos de un empode- ramiento individual en el que el sujeto debe tomar el control con el objetivo de alcanzar su autodeterminación y autonomía; y un empoderamiento de la comunidad en la que los esfuerzos de cada individuo harán que se desarrolle un sentimiento de pertenencia que pueda influir en la toma de decisiones. Pero no se persigue una cura de la enfermedad, se trata de recuperar su lugar en la sociedad, asumir el control sobre la vida, apoyar a otros iguales como experto en la enfermedad y, en el proceso de recuperación, la creación de grupos de ayuda mutua para que el esfuerzo sea compartido y se dé la opción a otras personas de participar en el proceso. Este proceso no es fácil. El usuario de los departamentos de Salud Mental se enfrenta a dificultades para llegar al establecimiento pleno del empoderamiento. Hay un arraigo en la sociedad y el sistema de tutelar a estos usuarios, haciéndolos dependientes. A lo que se debe añadir el autoestigma en el que el usuario se ve cómo alguien inútil e incapaz de llevar a cabo el cambio de forma autónoma por el mero hecho de padecer una enfermedad men- tal. Llevar a cabo el empoderamiento implica, como ya se ha dicho, un proceso amplio. En primer lugar está el usuario, debemos contar con la familia, a la que se debe educar en el cambio para no caer en la sobreprotección que se le da a estas personas. Después están los profesionales, a los que hay que formar adecuadamente para que formen parte del cambio de forma no directiva. Debemos tener en cuenta, además, los modelos actuales, las políticas de inclusión social, la educación social para afrontar el cambio, la participación de personas no usuarias de Salud Mental en el proceso… Al enfermo hay que darle herramientas para que pueda luchar contra el estigma. En definitiva, se debe garantizar la protección de los derechos de estos usuarios, luchar contra el estigma y la discriminación; garantizar servicios a los ciudadanos de calidad, acceso a información y recursos, capacidad de influir en la toma de decisiones, y garantizar su organización para poder reclamar ante las instituciones. Esta propuesta parece no coincidir con el modelo actual sobre salud mental en España, en general, y en Cana- rias en particular, según escribió en este periódico el profesor Rodríguez Pulido (9/01/2013): “…ausencia de un Plan de Salud, como instrumento para la ordenación, desarrollo y planificación de los recursos públicos de atención a las personas con enfermedad mental en Canarias”. Seguimos un modelo de atención comunitaria en la que se da la sobreprotección al usuario de salud mental, tendiendo a que la autonomía que se pretende sea artificial y no real, como implica el modelo del empoderamiento, ya que no contamos con la infraestructura material y personal necesaria. Pero no todo está perdido. Desde Europa, países como Escocia, llevan varios años tomando políticas relacionadas con el empoderamiento, luchando contra el estigma (con cazaestigmas), promoviendo la inserción y participación de la personas usuarias de Salud Mental, reduciendo gastos de dependencia generada por un modelo sobreprotector y cambiando el rol de estas personas para hacerlas útiles a la sociedad y, en definitiva, a ellas mismas, propiciando así el cambio real en la personas y en la sociedad en la que viven.