Relaciones entre los niveles freáticos y

Anuncio

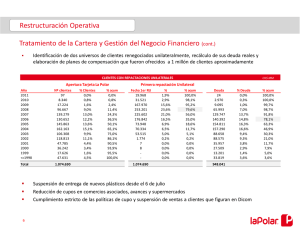

Relaciones entre los niveles freáticos y variables hidrometeorológicas en un área de llanura. Evangelina María Fornari Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Universidad Nacional del Litoral E-mail: [email protected] RESUMEN: El nivel del agua subterránea varía con el tiempo y de forma muy diversa, debido a causas naturales o antrópicas. El estudio de sus fluctuaciones es fundamental para evaluar la recarga al acuífero y el almacenamiento subterráneo y consecuentemente planificar correctamente la explotación del agua subterránea. El objetivo de este trabajo es completar una serie de niveles freáticos correspondientes a un pozo de observación con registros incompletos, utilizando metodologías que consideren relaciones entre la profundidad del agua subterránea y variables hidrometeorológicas, como precipitación y evapotranspiración potencial, y registros de niveles freáticos de otros pozos. El estudio se realiza en un área de llanura del centro de la provincia de Santa Fe, donde las poblaciones y todas las actividades productivas se sustentan en el agua subterránea. Los resultados obtenidos del análisis de correlación entre las series fueron satisfactorios. El rellenado de los valores de niveles freáticos del pozo de monitoreo en consideración se realizó, no solamente teniendo en cuenta la serie que mejor ajustaba, sino también el análisis de la evolución natural de los niveles de agua subterránea en el área de estudio. INTRODUCCIÓN El nivel del agua subterránea varía con el tiempo y de forma muy diversa, debido a causas naturales o antrópicas. Las oscilaciones del nivel freático se deben a causas que suponen un cambio en el almacenamiento subterráneo, tales como la sucesión de épocas secas y húmedas, variación de niveles en cuerpos de agua conectados al acuífero, extracción de agua por bombeo o recarga por inyección, entre otras. En ocasiones, principalmente en acuíferos cautivos, las causas de las variaciones de los niveles piezométricos no suponen variación importante del agua almacenada, por lo menos en períodos pequeños de tiempo, y están relacionadas con efectos de cambios en la presión atmosférica, sobrecargas rápidas o propagación de ondas elásticas, cambios en la gravedad en lo que a mareas marinas se refiere, etc. Las oscilaciones de los niveles piezométricas pueden ser rápidas (cuya duración varía desde menos de un minuto a poco más de un día) o de períodos largos (que se repiten en base a un ciclo semianual, anual o de varios años). (Custodio, 1976) El estudio de los niveles de agua subterránea tiene gran importancia debido a la relevancia de esta variable como parte interviniente en el ciclo hidrológico y por su relación con las actividades del hombre. Es preciso conocer las fluctuaciones de los niveles freáticos, su tendencia histórica y períodos de máximos y mínimos niveles para evaluar la recarga al acuífero y el almacenamiento subterráneo, y de esta manera poder planificar correctamente su explotación. Además, su estudio contribuirá con el diseño de fundaciones de construcciones civiles. La medición de la profundidad del agua subterránea se realiza en pozos de observación (pozos excavados, perforaciones, pozos de monitoreo, etc.) en forma manual (sondas manuales) o automática (registradores continuos). Estos niveles de agua subterránea medidos en un pozo, en un período de tiempo, pueden ser representados en gráficos cartesianos denominados freatigramas. Del análisis de estos freatigramas se pueden identificar períodos de ascensos y descensos de niveles y relacionar con los montos de precipitación, volúmenes de extracción de agua, etc. Muchas veces, la falta de mediciones de niveles de agua subterránea, o la discontinuidad en el registro de las mismas por motivos diversos, hace necesario encontrar relaciones con otras variables que permitan estimar los valores faltantes y rellenar las series incompletas. “La correlación entre lluvias y niveles de agua subterránea no siempre es clara. Parece más conveniente relacionar niveles con desviaciones acumuladas de la pluviometría respecto a la media” (Custodio, 1976). En áreas de llanura de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, Bolzico (1988), Cacik (1990) y D’Elia (1993), estudiaron la relación entre los niveles freáticos y distintas variables hidrometeorológicas. OBJETIVO El presente trabajo tiene por objeto completar una serie de niveles freáticos correspondientes a un pozo de observación ubicado en un área de llanura del centro de la provincia de Santa Fe, utilizando metodologías que consideren relaciones entre la profundidad del agua subterránea y variables hidrometeorológicas. Este estudio se enmarca en los Proyecto de Investigación y Desarrollo CAI+D/2009 de la UNL: “Evaluación de los procesos de recarga-descarga en acuíferos de llanura como base para la gestión integrada de los recursos hídricos subterráneos” e “Indicadores de sustentabilidad de los recursos hídricos subterráneos en el área central de la provincia de Santa Fe, Argentina”, que se están llevando a cabo en el en el Grupo de Investigaciones Geohidrológicas de la Universidad Nacional del Litoral y contribuirá con el análisis de la recarga al acuífero libre y consecuentemente de las reservas y las posibilidades de explotación. ÁREA DE ESTUDIO El área de estudio se ubica en el centro de la Provincia de Santa Fe, Argentina. En ella se emplazan las localidades de Esperanza, Humboldt y Cavour. La zona abarca aproximadamente 340 Km2 y se ubica entre los 31º 21’ y 31º 29’ de latitud S y los 61º 06’ y 60º 52’ de longitud O (Figura 1). Se encuentra en la cuenca baja del río Salado y pertenece a la región denominada llanura pampeana, con pendientes del orden del 0.2%. Río Salado N Figura 1.- Ubicación del área de estudio. El clima del área ha sido clasificado como “subhúmedo húmedo, mesotermal, de nula a pequeña deficiencia de agua, y de baja concentración térmica estival” (Panigatti, 1986). La temperatura media anual en la zona de estudio es de 18ºC. Las mayores temperaturas medias mensuales se registran entre los meses de noviembre a marzo, alcanzando el máximo valor en el mes de enero (alrededor de 25ºC) y el mínimo en los meses de junio y julio (alrededor de 12ºC). La precipitación media anual para la serie 1904-2009 es de 989mm, con un valor máximo de 1710mm en el año 1914 y un mínimo de 423mm en el año 1906. Se presenta en la zona, una alternancia de ciclos secos y húmedos de hasta 3 años, que a partir del año 1959 se hacen más prolongados. Desde la década del ’70, se presenta en el área de estudio un período húmedo, con precipitaciones anuales del orden de 900 a 1200mm, caracterizado por eventos lluviosos intensos y concentrados arealmente. (www.aquiferural.ist.utl.pt) Los suelos predominantes del área pertenecen a la Unidad Cartográfica Simple: Serie Esperanza (ESP) compuesta por argiudoles típicos que son suelos bien drenados, profundos y constituyen el mejor suelo de esta región, con una ligera limitación en los perfiles desarrollados en paisajes muy planos donde se incrementa el contenido de arcilla afectando el drenaje. (INTA, 1991) Las características geológicas e hidrogeológicas del área se conocen a través de estudios previos realizados por Tujchneider et al. (2006) y Filli et al. (1999) quienes presentaron los modelos conceptuales del sistema hídrico subterráneo de la región y del área de estudio, respectivamente. La columna hidrogeológica local comprende: un basamento acuícludo formado por arenas y arcillas de origen marino, correspondiente al techo de la Formación Paraná (Mioceno), un acuífero semiconfinado compuesto por arenas finas y medianas, de origen fluvial de alrededor de 24m de espesor medio, pertenecientes a la Formación Ituzaingó, también denominados Arenas Puelches (Plioceno), un manto semiconfinante o acuitardo, formado por limos y arcillas de aproximadamente 3m de espesor promedio de la Formación Pampa (Pleistoceno) y un acuífero freático compuesto por limos, arcillas y loess de origen eólico, palustre y lacustre de aproximadamente 15m de potencia pertenecientes a la parte superior de la Formación Pampa. La dirección general del escurrimiento subterráneo es en sentido oeste-este, y las zona de descarga son los valles aluviales de los ríos Salado y Paraná. Se distinguen flujos regionales y locales. Las precipitaciones recargan localmente el acuífero libre, mientras que el acuífero semiconfinado recibe tanto recarga local proveniente del acuífero libre suprayacente como recarga regional. En función de las relaciones hidráulicas, existen flujos descendentes y ascendentes a través del acuitardo y consecuentemente la extracción de agua de las arenas que integran la Formación Ituzaingó, induce la recarga desde la Formación Pampa y la afluencia lateral desde áreas circundantes del propio acuífero. La principal actividad económica de la zona es la agrícola-ganadera. Además, se emplazan en ella numerosas industrias dedicadas al cuero, madera, alimentos y metalúrgica. Cabe destacar que todas estas actividades, así como el suministro de agua potable de las poblaciones se sustentan en el agua subterránea. MATERIALES Y MÉTODOS Para la realización de este estudio se contó con información de niveles freáticos medidos en cuatro pozos de monitoreo del acuífero alojado en la Formación Pampa: PF1, PF2, PF4, PM5 ubicados en la zona de estudio (Figura 2). REFERENCIAS: Pozos de monitoreo: PF 1. Estancia Merceditas – Pozo Sur PF 2. Cementerio Municipal – Pozo Oeste PF 4. Sociedad Rural – Pozo Norte PM 5. Predio FCA. Calle J.J. Paso y El Pinar. Localidades Rutas Figura 2.- Ubicación de los pozos de monitoreo En el pozo de monitoreo PM5 se realizan semanalmente lecturas manuales de nivel de agua subterránea desde el año 2002 y en los otros tres se registran en forma continua desde el año 2007. Estos registros tienen interrupciones debido a la falta de lectura por parte de los operadores y/o a problemas con las sondas manuales y los equipos de registración continua. La Tabla 1 sintetiza la información disponible. Tabla 1.- Información freatimétrica disponible Pozo de monitoreo PF1 PF2 PF4 PM5 Profundidad del pozo (m) 19 16 12 20 Registro Automático Automático Automático Manual Paso de tiempo Horario Horario Horario Semanal Período de registro Fuente Ago 2007 – Abr 2011 Ago 2007 – Abr 2011 Ago 2007 – Abr 2011 Set 2002 – Abr 2011 GIG – FICH –UNL * GIG – FICH –UNL * GIG – FICH –UNL * GIG – FICH –UNL * *GIG: Grupo de Investigaciones Geoidrológicas - Facultad de Ingeniería y Ciencia Hídricas - Universidad Nacional del Litoral Los registros faltantes en el pozo PM5 corresponden a los meses de diciembre 2006, junio 2007, enero 2008, enero 2009, febrero 2009, enero 2010, enero 2011, marzo 2011 y abril 2011. En los pozos de monitoreo PF1, PF2 y PF4 los registros faltantes pertenecen a los meses de noviembre 2007, diciembre 2007, enero 2008, noviembre 2008, diciembre 2008 y el período de enero a junio de 2009. Además, se contó con registros pluviométricos y de temperatura pertenecientes a la localidad de Esperanza. La Tabla 2 sintetiza la información hidrometeorológica disponible, el período de registro, el paso de tiempo y la fuente de información. Tabla 2.- Información hidrometeorológica utilizada Variable Precipitación Temperatura Paso de tiempo Diaria / Mensual Diaria Período de registro Set 2006 – Abr 2011 Set 2006 – Abr 2011 DPCSF: Dirección General de Comunicaciones de la provincia de Santa Fe FCA-UNL: Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional del Litoral Fuente DPC SF FCA – UNL El período de análisis de este estudio se extiende desde septiembre 2006 a abril 2011. En una primera instancia, se realizó un análisis de la información hidrometeorológica y freatimétrica disponible: se calcularon los montos de precipitaciones mensuales y los valores medios mensuales de temperaturas. Por otra parte se estimó la evapotranspiración potencial (ETP) utilizando la metodología de Thornthwaite. También se calcularon los valores de profundidades de nivel freático medio mensuales en todos los pozos de monitoreo. Luego de este pre-procesamiento, se analizaron conjuntamente los registros de precipitaciones mensuales de la ciudad de Esperanza y la profundidad del nivel freático medida en los pozos de monitoreo (PNF). Se establecieron diferentes relaciones entre la PNF del pozo de monitoreo PM5, que es el pozo de monitoreo con un período de registro mayor, y variables hidrometeorológicas y PNF de los otros pozos de monitoreo. PNF vs Desvíos acumulados de las precipitaciones [(P-Pm)acum]: Se determinó el valor medio de la serie de precipitaciones mensuales, se calcularon las diferencias entre la precipitación y la precipitación media de la serie y los valores así obtenidos se acumularon desde el primero al último con su signo correspondiente (P-Pm)acum. Se realizó un análisis estadístico de correlación entre las series PNF del pozo de monitoreo PM5 y (PPm)acum. Se consideraron las series (P-Pm)acum sin desfasar y (P-Pm)acum desfasadas uno y dos meses, ya que se tuvo en cuenta el tiempo de respuesta del sistema acuífero ante la llegada del agua de recarga. Este desfasaje representaría un retardo en la respuesta del sistema a la llegada de agua al acuífero. Se evaluaron los coeficientes de determinación obtenidos en cada caso. PNF vs Precipitación - Evapotranspiración Potencial acumulada [(P-ETP)acum]: La ETP es considerada contraria al efecto de la precipitación en la variación de los niveles freáticos. En general, en un área de llanura con escaso escurrimiento superficial y escurrimiento subterráneo lento, para valores positivos de P-ETP corresponden ascensos del nivel freático mientras que para valores negativos de PETP corresponden descensos del mismo. (Cacik, P. 1990) Se calculó la diferencia P-ETP y se acumularon estas diferencias desde la primera a la última. Se realizó un análisis estadístico entre la serie de PNF del PM5 y las series de (P-ETP)acum sin desfasar y (P-ETP)acum desfasadas uno y dos meses. Se evaluaron los coeficientes de determinación en cada caso. PNF PM5 vs registros de PNF de otras perforaciones: Se realizó un análisis de la evolución temporal de los niveles freáticos en los cuatro pozos de monitoreo, y un análisis de regresión entre las series de datos. RESULTADOS Del análisis de los freatigramas de los cuatro pozos de monitoreo se puede observar que los niveles freáticos tienen un comportamiento similar. Por otra parte, del análisis de los registros de precipitaciones, se observó un período lluvioso de octubre de 2006 hasta marzo de 2007 en el que precipitaron 1600mm, aproximadamente 600mm más de lo que normalmente precipita en un año. Asimismo, en el período octubre 2009 a febrero de 2010, se registró una precipitación superior a los 800mm. El sistema acuífero tiene un tiempo de respuesta a los estímulos que no es instantáneo, por lo que se observa que los niveles freáticos ascienden entre uno y dos meses después de una época lluviosa. En la Figura 3 se presentan los registros pluviométricos y de PNF en los cuatro pozos de monitoreo ubicados en la zona de estudio para el período septiembre 2006 – abril 2011. Figura 3.- Evolución temporal de niveles freáticos y precipitaciones Los resultados de relacionar PNF y (P-Pm)acum y (P-Pm)acum desfasadas uno y dos meses, se presentan en las Figuras 4 a 6. Figura 4.- PNF vs (P-Pm)acum Figura 5.- PNF vs (P-Pm)acum desfasada 1 mes Figura 6.- PNF vs (P-Pm)acum desfasada 2 meses En la Tabla 3 se presentan las ecuaciones de las rectas que mejor ajustan a la nube de puntos y el coeficiente de determinación para cada caso. Tabla 3.- Resultados de la regresión lineal PNF vs (P-Pm)acum PNF vs (P-Pm)acum desfasada 1 mes PNF vs (P-Pm)acum desfasada 2 meses Recta de ajuste Y=-0,003*X+7,605 Y=-0,003*X+7,670 Y=-0,003*X+7,703 R2 0,823 0,887 0,870 El mejor ajuste se obtuvo entre se obtuvo considerando la serie (P-Pm)acum desfasada un mes. La ecuación de la recta es: Y = −0.003 ⋅ X + 7.67 (1) Donde: Y: corresponde al valor de PNF del pozo de monitoreo PM5 X: corresponde a (P-Pm)acum desfasada un mes. El coeficiente de determinación obtenido fue de R2 = 0,887, lo que indica que el 88,7% de los valores de PNF pueden ser explicados por los desvíos acumulados de la precipitación respecto de la media de la serie desfasadas un mes. En las Figuras 7 a 9 se presentan los resultados obtenidos luego de relacionar PNF y (P-ETP)acum sin desfasar y desfasadas uno y dos meses. Figura 7.- PNF vs (P-ETP)acum Figura 8.- PNF vs (P-ETP)acum desfasada 1 mes Figura 9.- PNF vs (P-ETP)acum desfasada 2 meses En la Tabla 4 se presentan las ecuaciones de las rectas que mejor ajustan a la nube de puntos y el coeficiente de determinación para cada caso. Tabla 4.- Resultados de la regresión lineal Recta de ajuste Y = -0,006*X+10,48 Y = -0,006*X+10,69 Y = -0,005*X+10,28 PNF vs (P-ETP)acum PNF vs (P-ETP)acum desfasada 1 mes PNF vs (P-ETP)acum desfasada 2 meses R2 0,786 0,800 0,604 El mejor ajuste se logró con la serie de (P-ETP)acum desfasada un mes y la ecuación de la recta es: Y = −0.006 ⋅ X + 10.69 (2) Donde: Y: corresponde a los valores de PNF del pozo de monitoreo PM5 X: corresponden a (P-ETP)acum desfasada un mes. El coeficiente de determinación es 0,80, indicando que el 80% de los valores de PNF pueden ser explicados por las diferencias entre las precipitaciones y la ETP, desfasadas un mes. Los resultados del análisis estadístico de correlación entre los registros de PNF de los cuatro pozos de monitoreo se pueden apreciar en la Tabla 5. Tabla 5.- Coeficientes de determinación obtenidos PF1 PF2 PF4 PM5 0,838 0,944 0,948 PF4 0,926 0,958 PF1 0,920 En particular, se observa que la mejor relación entre los niveles del pozo de monitoreo PM5 se obtiene con los de PF4 localizado en el predio de la Sociedad Rural de Esperanza. La ecuación de la recta que mejor ajusta a la nube de puntos se expresa como: Y = −0.794 ⋅ X + 0.742 (3) Donde: Y: corresponde a PNF del pozo de monitoreo PM5 X: corresponde a PNF del pozo de monitoreo PF4. Finalmente, se puede decir que los coeficientes de determinación obtenidos por las distintas metodologías fueron buenos en todos los casos. En el caso de la relación PNF PM5 vs registros de PNF de otras perforaciones, estos varían entre 0,838 y 0,948. Para la relación PNF vs (P-Pm)acum, los coeficientes de determinación obtenidos tomaron valores entre 0,823 y 0,887. Los coeficientes obtenidos para la relación PNF vs (PETP)acum, los coeficientes variaron entre 0,604 y 0,800. Se puede observar que los coeficientes obtenidos no presentan diferencias significativas. El rellenado de la serie de PNF del pozo de monitoreo PM5 se realizó considerando no solamente estos coeficientes sino también la evolución natural de los niveles de agua subterránea. En la Tabla 6 se presentan los resultados de PNF obtenidos por los distintos métodos y se resalta el valor adoptado para el rellenado del mes con registro faltante de PNF en el pozo de monitoreo PM5. Tabla 6.- PNF obtenido para los meses faltantes Mes sin registro en PM5 Diciembre 2006 Junio 2007 Enero 2008 Enero 2009 Febreo 2009 Enero 2010 Enero 2011 Marzo 2011 Abril 2011 PNF PM5 obtenidos por las distintas relaciones PNF vs (P-Pm)acum NF vs (P-ETP)acum PNF PM5 vs PNF PF4 desfasado 1 mes desfasado 1 mes 10.43 7.68 5.79 5.26 5.95 5.70 8.45 7.91 9 8.07 8.39 8.06 9.30 9.82 9.02 9.69 9.64 9.22 9.87 9.59 9.30 9.85 La Figura 10 muestra el freatigrama completado sobre la base de los criterios anteriormente mencionados en el pozo de monitoreo PM5. Figura 10.- Serie de niveles freáticos del pozo de monitoreo PM5 completada. CONSIDERACIONES FINALES Del estudio realizado se puede concluir que: • Del análisis de los freatigramas de los cuatro pozos de monitoreo, se observa que los niveles freáticos tienen un comportamiento similar en el tiempo, en el área de estudio. • Además, del análisis conjunto de la evolución de los niveles freáticos y las precipitaciones, se evidencia un retardo de un mes en la respuesta del sistema ante la llegada del agua de recarga. Esto se corrobora con el análisis realizado con las variables hidrometeorológicas (P-Pm)acum y (P-ETP)acum en las cuales se encontró un mejor ajuste al desfasar las series un mes. • Tanto los desvíos acumulados de la precipitación respecto de la media de la serie, como las diferencias acumuladas de la precipitación y la evapotranspiración potencial, muestran un ajuste satisfactorio con los registros de niveles freáticos del pozo de monitoreo PM5 -coeficientes de determinación superiores a 0,80- lo que indica una fuerte asociación entre dichas variables. El análisis estadístico de correlación de los datos de las PNF de los cuatro pozos de monitoreo presentan coeficientes de determinación superiores a 0,90. • Para seleccionar el valor de PNF faltante, a partir de los obtenidos por los distintos métodos, se tuvo en cuenta la tendencia en la evolución en los niveles freáticos así como los montos de precipitación en los meses previos al mes cuyo nivel se requería completar. Cabe destacar que la confiablidad en los resultados de las estimaciones de las variables y los ajustes realizados está directamente relacionada con la calidad de los datos utilizados. Los resultados obtenidos de esta investigación son un aporte muy valioso para los proyectos de investigación desarrollados en el GIG-FICH-UNL, ya que contribuirán con la cuantificación la recarga al acuífero libre, de los períodos de renovabilidad y de las reservas de agua subterránea que pueden ser explotadas para los diferentes usos en la región de estudio. Finalmente, se debe resaltar la importancia de la obtención de información proveniente de mediciones in-situ de las variables de la naturaleza como insumo fundamental de las investigaciones de los sistemas hídricos de una región. REFERENCIAS Aquiferural-Metodologías de análisis y aplicación de tecnologías para el manejo sostenible de acuíferos en zonas rurales. 2010. Proyecto en Red del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). http://www.aquiferural.ist.utl.pt/ Bolzico, J., 1988. Precipitaciones y niveles freáticos, relación y evolución en el tiempo. Serie Investigación y Desarrollo. Publ. UNL. FICH. (I+D) 1988. 19 pp. Cacik, P. 1990. La relación precipitación – nivel freático. Resumen de Informe Final. Serie Investigación y Desarrollo. Publ. UNL. FICH. (I+D) Nº08/90. 45 pp. Custodio E., Llamas M.; 1976. Hidrología Subterránea. Tomo I. Primera Edición. Editorial Omega. Barcelona, España. ISBN 84-282-0447-0 D’Elia, M., Tujchneider, O., García, N., 1994. Variación de una serie de niveles freáticos y su relación con las variables climáticas. Trabajo Final. Curso de Calentamiento Global dictado en la FICH-UNL. Santa Fe, Argentina. Fili, M., Tujchneider, O; Perez, M., Paris, M., D’Elia M. 1999. Estudio del sistema de aguas subterráneas en el área de Esperanza-Humboldt y zona de influencia. Servicio Especializado de Asistencia Técnica. Convenio Aguas Provinciales de Santa Fe y Universidad Nacional del Litoral. Informe Final. INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación experimental Agropecuaria Rafaela – 1991. Carta de Suelos de la República Argentina. Hojas 3160-26 y 25. Esperanza-Pilar. Panigatti, J. 1986. Consideraciones sobre el clima del centro-este de la provincia de Santa Fe. EEA INTA Rafaela. Bol. Int. Divulgaciones Nro. 15, 29 pp. Secretaría de Comunicaciones de la Gobernación de la Provincia de Santa Fe http://www.santa-fe.gov.ar/gbrn/regpluv/ Tujchneider, O., Paris, M., Perez, M. y M., D´Elia. 2005. Singularidad constitutiva de sistemas geohidrológicos de llanura y la gestión de los recursos hídricos subterráneos. Revista Latinoamericana de Hidrogeología. Vol.5: 117121.