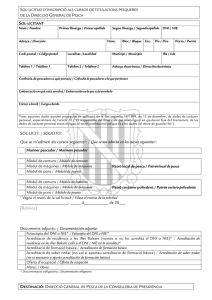

text fictici sense valor literari, posat per a aconseguir l`efecte òptic

Anuncio