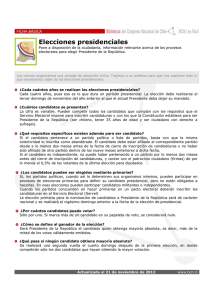

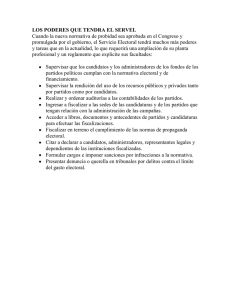

¿Cómo se elige un candidato a presidente? Reglas y

Anuncio