Estudio comparativo de dosis bajas de bupivacaína

Anuncio

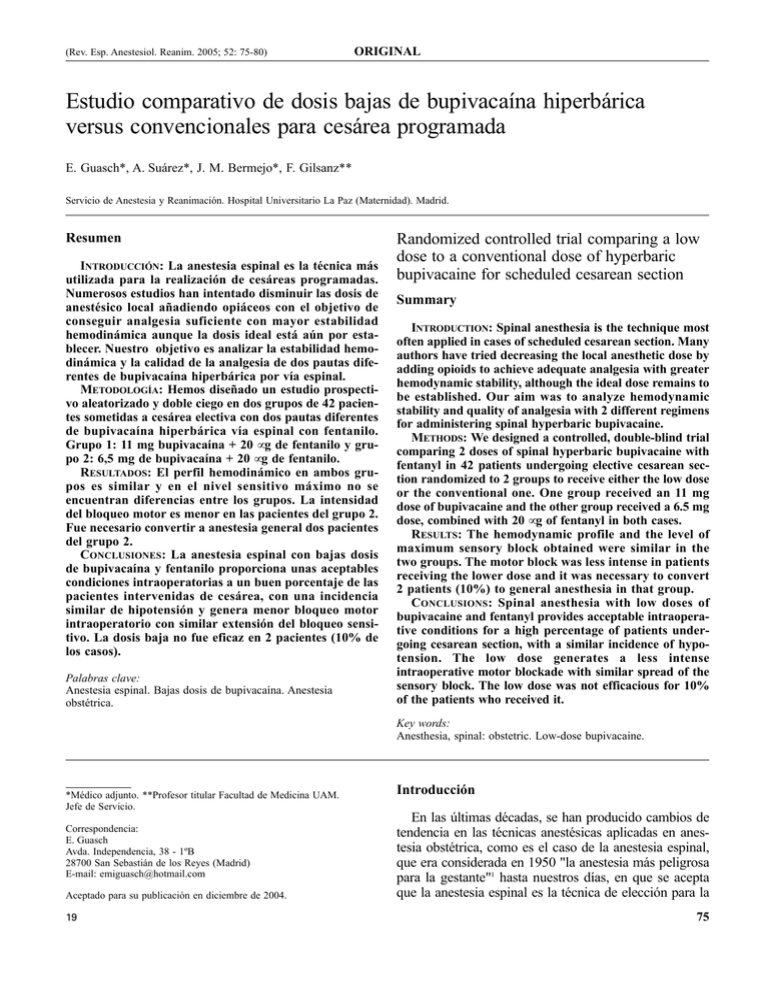

(Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2005; 52: 75-80) ORIGINAL Estudio comparativo de dosis bajas de bupivacaína hiperbárica versus convencionales para cesárea programada E. Guasch*, A. Suárez*, J. M. Bermejo*, F. Gilsanz** Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital Universitario La Paz (Maternidad). Madrid. Resumen INTRODUCCIÓN: La anestesia espinal es la técnica más utilizada para la realización de cesáreas programadas. Numerosos estudios han intentado disminuir las dosis de anestésico local añadiendo opiáceos con el objetivo de conseguir analgesia suficiente con mayor estabilidad hemodinámica aunque la dosis ideal está aún por establecer. Nuestro objetivo es analizar la estabilidad hemodinámica y la calidad de la analgesia de dos pautas diferentes de bupivacaína hiperbárica por vía espinal. METODOLOGÍA: Hemos diseñado un estudio prospectivo aleatorizado y doble ciego en dos grupos de 42 pacientes sometidas a cesárea electiva con dos pautas diferentes de bupivacaína hiperbárica vía espinal con fentanilo. Grupo 1: 11 mg bupivacaína + 20 µg de fentanilo y grupo 2: 6,5 mg de bupivacaína + 20 µg de fentanilo. RESULTADOS: El perfil hemodinámico en ambos grupos es similar y en el nivel sensitivo máximo no se encuentran diferencias entre los grupos. La intensidad del bloqueo motor es menor en las pacientes del grupo 2. Fue necesario convertir a anestesia general dos pacientes del grupo 2. CONCLUSIONES: La anestesia espinal con bajas dosis de bupivacaína y fentanilo proporciona unas aceptables condiciones intraoperatorias a un buen porcentaje de las pacientes intervenidas de cesárea, con una incidencia similar de hipotensión y genera menor bloqueo motor intraoperatorio con similar extensión del bloqueo sensitivo. La dosis baja no fue eficaz en 2 pacientes (10% de los casos). Palabras clave: Anestesia espinal. Bajas dosis de bupivacaína. Anestesia obstétrica. Randomized controlled trial comparing a low dose to a conventional dose of hyperbaric bupivacaine for scheduled cesarean section Summary INTRODUCTION: Spinal anesthesia is the technique most often applied in cases of scheduled cesarean section. Many authors have tried decreasing the local anesthetic dose by adding opioids to achieve adequate analgesia with greater hemodynamic stability, although the ideal dose remains to be established. Our aim was to analyze hemodynamic stability and quality of analgesia with 2 different regimens for administering spinal hyperbaric bupivacaine. METHODS: We designed a controlled, double-blind trial comparing 2 doses of spinal hyperbaric bupivacaine with fentanyl in 42 patients undergoing elective cesarean section randomized to 2 groups to receive either the low dose or the conventional one. One group received an 11 mg dose of bupivacaine and the other group received a 6.5 mg dose, combined with 20 µg of fentanyl in both cases. RESULTS: The hemodynamic profile and the level of maximum sensory block obtained were similar in the two groups. The motor block was less intense in patients receiving the lower dose and it was necessary to convert 2 patients (10%) to general anesthesia in that group. CONCLUSIONS: Spinal anesthesia with low doses of bupivacaine and fentanyl provides acceptable intraoperative conditions for a high percentage of patients undergoing cesarean section, with a similar incidence of hypotension. The low dose generates a less intense intraoperative motor blockade with similar spread of the sensory block. The low dose was not efficacious for 10% of the patients who received it. Key words: Anesthesia, spinal: obstetric. Low-dose bupivacaine. *Médico adjunto. **Profesor titular Facultad de Medicina UAM. Jefe de Servicio. Correspondencia: E. Guasch Avda. Independencia, 38 - 1ºB 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) E-mail: [email protected] Aceptado para su publicación en diciembre de 2004. 19 Introducción En las últimas décadas, se han producido cambios de tendencia en las técnicas anestésicas aplicadas en anestesia obstétrica, como es el caso de la anestesia espinal, que era considerada en 1950 "la anestesia más peligrosa para la gestante"1 hasta nuestros días, en que se acepta que la anestesia espinal es la técnica de elección para la 75 Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 52, Núm. 2, 2005 cesárea programada y urgente2. Las causas de este cambio tan radical, residen, entre otras razones3 en la mejora en la cualificación del personal de quirófano y en la monitorización y vigilancia durante todo tipo de anestesias, en la existencia general de equipos de reanimación para su aplicación en caso necesario y especialmente por la aparición de material de punción menos traumático. En la actualidad, la anestesia espinal se considera una técnica electiva para cesárea porque es simple, fiable, rápida, económica y además evita la necesidad de intubación endotraqueal en la gestante, que es la fuente principal de complicaciones graves en anestesia obstétrica. Para la realización de una cesárea con anestesia espinal, es necesario alcanzar un adecuado nivel de bloqueo sensitivo, habitualmente hasta el quinto dermatoma dorsal, para que el procedimiento quirúrgico se pueda llevar a cabo con un adecuado nivel de analgesia. El nivel alcanzado depende de varios factores, como son4: la cantidad total de anestésico local administrado por vía intratecal, la baricidad de la solución, el volumen total de la solución administrada, la cantidad de líquido céfalo-raquídeo (LCR), la postura en que se lleva a cabo la punción, el aumento de la presión abdominal, como es el caso de la embarazada. Actualmente, la anestesia espinal obstétrica sigue planteando algunos problemas no totalmente resueltos, como son: la hipotensión secundaria a la instauración brusca de un bloqueo simpático, las náuseas y vómitos, generalmente coexistentes con la hipotensión, así como la difusión cefálica del bloqueo. Entre estos problemas, el más importante es la hipotensión, ya que se presenta en un elevado porcentaje de pacientes y porque su presentación puede acarrear graves consecuencias para el feto, ya que puede comprometer la circulación útero-placentaria y en consecuencia generar acidosis fetal y asfixia fetal y/o neonatal5. Para tratar de paliar este problema se han adoptado diversas estrategias, entre las que se encuentra el desplazamiento uterino hacia la izquierda cuando la paciente está en supino, para evitar la compresión aorto-cava. Además, se usa ampliamente la pre-hidratación con diversos regímenes con cristaloides y/o coloides, el uso profiláctico o terapéutico de vasopresores como efedrina y/o fenilefrina, y también con la intención de prevenir esta hipotensión asociada al bloqueo espinal para cesárea se están usando dosis más bajas de anestésico local en combinación con opioides. En primer lugar, y antes de comenzar a usar bajas dosis de anestésico local, nos preguntamos cuáles son las razones que nos llevan a considerar esa estrategia y que son fundamentalmente: La asociación de fármacos coadyuvantes, principalmente los opioides, permi76 te la realización de técnicas de bloqueo del neuroeje con menor dosis de anestésico local, prolonga la duración del bloqueo sensitivo, con una mejor calidad de la analgesia y promueve, al permitir menores dosis de anestésico local, una técnica con una mayor estabilidad hemodinámica sin efectos negativos fetales6. Además, la opción de usar menor dosis de anestésico local hace que la recuperación del bloqueo motor, criterio frecuente para el alta en la Unidad de recuperación post-anestésica (URPA), se alcance antes. En cuanto a las dosis mínimas necesarias para la realización de la intervención cesárea, existen diferentes estudios con resultados contradictorios6-8. Con estos antecedentes, partimos de la siguiente hipótesis de trabajo: las dosis menores de anestésico local asociadas a fentanilo ofrecen mayor estabilidad hemodinámica con unas aceptables condiciones intraoperatorias para las pacientes sometidas a cesárea programada. El objetivo planteado en este trabajo es la comparación de dosis bajas de bupivacaína hiperbárica con fentanilo frente a las dosis convencionales en dos aspectos: la estabilidad hemodinámica y el dolor y confort intra-operatorios con el uso de dosis y concentraciones diferentes. Material y métodos Se diseñó un estudio prospectivo, aleatorizado y doble ciego, con mujeres programadas para cesárea, con los siguientes criterios de inclusión: ASA I y II, altura 155-170 cm y gestación única. Quedaron excluidas del estudio aquellas pacientes con los siguientes criterios: contraindicaciones de los bloqueos regionales, falta de consentimiento informado, diabetes pre-gestacional, enfermedad hipertensiva asociada o no al embarazo, gestaciones gemelares o triples, prematuridad, crecimiento intrauterino retardado (CIR) o malformaciones fetales, y dos o más cesáreas anteriores. A todas las pacientes se les canalizó una vena de grueso calibre a la llegada a la zona quirúrgica (16G) y les fue administrada una solución de 500 ml de hidroxi-etil-almidón previa a la punción espinal. La punción se llevó a cabo con las pacientes en sedestación, con aguja tipo Whitacre 25G en el espacio L4-L5 o en L3-L4. Las pacientes fueron repartidas en 2 grupos, según una tabla de aleatorización generada por computadora. La medicación fue cargada en mesa estéril y con la ayuda de una enfermera circulante, por un anestesiólogo que no participaba en la recogida ulterior de datos y que después de realizar esta labor salía del quirófano. 20 E. GUASCH ET AL– Estudio comparativo de dosis bajas de bupivacaína hiperbárica versus convencionales para cesárea programada El cálculo del tamaño de la muestra se realizó tras el análisis de las 10 primeras pacientes. Los grupos de estudio fueron: Grupo 1: Bupivacaína hiperbara 0,5% 11 mg + fentanilo 20 µg Grupo 2: Bupivacaína hiperbara 0,5% 6,5 mg + fentanilo 20 µg En ambos grupos, el volumen total de la solución fue de 2,6 ml, que en el caso del grupo 2 se complementó con suero salino hasta 2,6 ml. Inmediatamente después de la punción, las pacientes fueron colocadas en decúbito supino con una desviación lateral izquierda de 15º y administración de oxígeno a través de gafas nasales a 3 l/min. Se midieron las siguientes variables: – El bloqueo sensitivo fue evaluado mediante "pinprick" (pinchazo), mientras que el bloqueo motor fue evaluado mediante la escala modificada de Bromage. La evaluación tanto del bloqueo motor como del sensitivo se realizó basal, a los 3 minutos, 5, 7, 10 minutos, 15, 20, 30, 40 minutos y al final de la cirugía. La calidad de la analgesia se midió mediante una escala cualitativa (excelente, buena, regular o mala). Analgesia excelente (no hay quejas de la paciente en ningún momento), buena (la paciente refiere molestia a la exteriorización del útero o extracción fetal), suficiente (refiere dolor además en otro momento) y pobre (precisa analgesia i.v. o anestesia general). Cuando la paciente refería dolor, se procedía a la administración de analgesia i.v. (fentanilo 100 µg) y si refería incomodidad de forma difusa, sin dolor, se procedía a la sedación con bolos de 2 mg de midazolam i.v. Se registró además la incidencia de efectos indeseables y se fueron anotando según su aparición. – Hemodinámicas: tensión arterial sistólica (TAS), tensión arterial diastólica (TAD), frecuencia cardiaca (FC) y saturación periférica de oxígeno (SpO2), a distintos intervalos comenzando por el basal, a los 3 minutos, 5, 7, 10 minutos, 15, 20, 30, 40 minutos y al final de la cirugía. La hipotensión quedó definida como menor del 30% de la basal o menor de 90 mmHg de tensión arterial sistólica (TAS) en cualquier momento de la intervención. Al cumplirse estos criterios, una dosis de efedrina i.v. de 5 mg era administrada a la paciente. Los datos se han analizado con el programa estadístico SPSS 9.0 (SPSS Inc.). La comparación entre datos cualitativos se realizó mediante el test de la Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher dependiendo de la distribución de los datos y los datos cuantitativos mediante U de Mann-Whitney. La comparación entre grupos para cada momento se realizó mediante intervalos de confianza del 95% construidos con la corrección de Bonferroni. Todos las pruebas estadísticas se han tomado como bilaterales y se han considerado significativos aquellos valores p < 0,05. 21 Resultados Las pacientes estudiadas fueron un total de 42 (grupo 1 = 21 pacientes y grupo 2 = 21 pacientes). Los grupos de estudio fueron homogéneos en edad, talla y peso, siendo por tanto comparables (ver Tabla I). Al valorar el bloqueo motor, sí encontramos diferencias estadísticamente significativas desde los primeros minutos entre los dos grupos. El bloqueo motor es significativamente menos intenso en las pacientes del grupo de bajas dosis en todos los momentos en que se midió y a partir del minuto 3 (1ª medición) y hasta el final de la cirugía así como en el máximo bloqueo alcanzado (Figura 1). La progresión de la altura del bloqueo sensitivo se fue midiendo en los diferentes tiempos y no se encontraron diferencias significativas en la altura de este bloqueo entre los grupos. Dado que nuestro objetivo es la valoración de la técnica como adecuada, dividimos a las pacientes en aquellas que alcanzaron T4 y las que el bloqueo no alcanzó T4. En el grupo de bajas dosis, sólo una paciente (4,8% de casos) alcanzó un bloqueo sensitivo por encima de T4, mientras esto ocurrió en 3 pacientes del grupo de dosis convencionales (14,3%), diferencia que tampoco resulta significativa. Los datos hemodinámicos no mostraron diferencias en la TAS y TAD en los diferentes momentos medidos tras la práctica del bloqueo. Sí podemos apreciar una tendencia a la hipotensión progresiva en ambos grupos al comparar tanto la TAS como la TAD frente a los valores basales, sin que esta diferencia sea estadísticamente significativa. El perfil hemodinámico de ambos grupos fue similar (Figura 2). La calidad de la analgesia, evaluada de forma cualitativa en excelente, buena, suficiente o pobre, si comparamos entre los grupos, no encontramos diferencias. (Figura 3). Sin embargo, sólo en el grupo 2 fue necesario transformar en anestesia general 2 pacientes por analgesia intraoperatoria inadecuada. Las necesidades de efedrina fueron similares entre los grupos (5-15 mg). La aparición de efectos secundarios fue similar entre los grupos. Registramos como efectos secundarios o TABLA I Datos demográficos Grupo 1 Edad (años) Peso (kg) Altura (cm) 33,19 ± 2,7 71,9 ± 7,5 160,71 ± 4,6 Grupo 2 34,19 ± 4,7 71,52 ± 6,7 160,62 ± 4,4 Los datos se expresan en forma de media ± desviación estándar. No hay diferencias significativas entre los grupos. Grupo 1: Bupivacaína hiperbara 0,5% 11 mg + fentanilo 20 µg Grupo 2: Bupivacaína hiperbara 0,5% 6,5 mg + fentanilo 20 µg 77 Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 52, Núm. 2, 2005 GRUPO 1 (dosis convencional) % pacientes GRUPO 2 (dosis bajas) Fig. 1. Grado de bloqueo motor (Bromage) y tiempo. Mayor grado de bloqueo motor desde el minuto 3 hasta el final de la cirugía en el grupo de dosis convencionales, así como grado máximo de bloqueo alcanzado (*p<0,08, ***p<0,001, ****p<0,0001). Fig. 2. Datos hemodinámicos. TAS1: Tensión arterial sistólica grupo 1. TAS2: Tensión arterial sistólica grupo 2. TAD1: Tensión arterial diastólica grupo 1. TAD2: Tensión arterial diastólica grupo 2. indeseables: náuseas y/o vómitos, necesidad de efedrina - hipotensión y/o analgesia. Estas diferencias no alcanzan la significación estadística con la muestra obtenida en este estudio preliminar y se han agrupado en forma de aparición o no de efectos indeseables (Tabla II). Discusión En nuestro estudio aplicamos criterios de inclusión y exclusión estrictos, debido a que el nivel sensitivo 78 Fig. 3. Calidad de analgesia. Grupo 1: Dosis convencionales. Grupo 2: Dosis bajas. alcanzado puede verse afectado por el aumento de presión en el espacio subaracnoideo (embarazos múltiples), por la talla de las pacientes, y por la existencia de labilidad hemodinámica por patología asociada (hipertensión, diabetes pre-gestacional de larga evolución). En ambos grupos, el nivel de bloqueo sensitivo alcanzado fue muy similar y adecuado lo que nos hace pensar que el volumen empleado es correcto para esta intervención, si bien la dosis total en mg puede no ser suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que en dos pacientes tuvimos que reconvertir a anestesia general y valorando, a posteriori, los últimos datos aportados por el trabajo de Ginosar et al7. Este trabajo se publicó después del diseño de nuestro estudio; la dosis empleada por nosotros en el grupo de bajas dosis se sitúa por debajo de la que este autor considera ED50 (dosis eficaz en el 50% de las pacientes) y que es de 7,8 mg. Las dosis empleadas en nuestro estudio pueden ser suficientes, pero tal como señala Ginosar, la técnica recomendada sería la anestesia combinada (epidural-espinal), para poder complementar la analgesia por catéter epidural si los niveles del bloqueo sensitivo no es suficiente. El bloqueo motor alcanzado en los diferentes grupos registró diferencias significativas desde los primeros minutos, lo que nos ha de hacer plantear, por un lado, si la relajación muscular es realmente necesaria para la práctica de una cesárea y, por otro, si el menor grado de bloqueo motor es realmente una ventaja en estos procedimientos (Figura 1). Una menor duración del bloqueo TABLA II Efectos secundarios Náuseas y/o vómitos Hipotensión Prurito Necesidad analgesia Total (n) Grupo 1 Grupo 2 7 7 0 0 14 5 4 1 2 12 Grupo 1: Bupivacaína hiperbara 0,5% 11 mg + fentanilo 20 µg Grupo 2: Bupivacaína hiperbara 0,5% 6,5 mg + fentanilo 20 µg 22 E. GUASCH ET AL– Estudio comparativo de dosis bajas de bupivacaína hiperbárica versus convencionales para cesárea programada significa una recuperación más precoz, un cumplimiento más rápido de los criterios de alta de la URPA y posiblemente una mayor satisfacción de la paciente ya que puede estar antes con su hijo dándole una sensación de menor pérdida de su propia sensibilidad y motricidad, tanto en intensidad del bloqueo como en duración del mismo. Creemos que estos aspectos deben ser valorados en estudios posteriores, ya que probablemente sea la única ventaja que aporte un menor bloqueo motor en la cesárea, además del menor coste que ello pudiese conllevar. La ausencia de diferencias entre las medidas hemodinámicas en nuestras pacientes se pueden explicar por la pre-hidratación sistemática con coloides empleada al inicio de la técnica y que palia la incidencia de hipotensión en el seno de una anestesia regional como se ha sugerido en otros trabajos8,9. Sin embargo, aun podemos apreciar una tendencia a la hipotensión ligera tras los primeros minutos de la instauración del bloqueo, lo que quizás se deba a que esta prehidratación se hacía únicamente con 500 ml de coloides independientemente del peso de las pacientes, que aunque homogéneo entre los grupos, sí es muy variable entre las mismas. De todas formas, el perfil hemodinámico en ambos grupos fue similar durante el periodo intraoperatorio. Cabe destacar que en dos casos del grupo de bajas dosis fue preciso recurrir a la inducción de una anestesia general por analgesia insuficiente. Aunque esta diferencia no alcanza la significación estadística, debido a que se trata de un estudio preliminar, a la luz del artículo de Ginosar et al7 resultaría prudente e incluso altamente recomendable la práctica de técnicas combinadas (raqui-epidural) para cesárea cuando se utilicen dosis próximas o por debajo de la ED95 y obligado su uso cuando se administren dosis próximas a la ED50, lo que además permitiría utilizar el catéter epidural para varios fines: suplemento epidural con anestésico local en caso de fallo, extensión del bloqueo espinal mediante la adición de suero salino a su través mediante el efecto volumen10 y el uso del catéter epidural para la analgesia postoperatoria. Estos usos rebaten la idea de la relativa inutilidad de un catéter epidural cuando se usa una anestesia espinal para cesárea y aunque su inserción puede ser algo más compleja, creemos que su uso aporta más ventajas potenciales que inconvenientes en cesáreas programadas. En ambos grupos, la incidencia de efectos secundarios ha sido escasa, registrándose náuseas, vómitos y prurito (tabla II). En 1996, Chung et al11 en un ensayo clínico controlado y aleatorizado evaluaron el uso de bupivacaína al 0,25% en cesáreas, inyectando volúmenes crecientes de anestésico local sin coadyuvantes. Un volumen de entre 3,6 ml a 4 ml de bupivacaína al 0,25% en glucosa al 5% resultó satisfactoria para cesárea, con menor 23 hipotensión, menor bloqueo motor y sin diferencias en el resultado neonatal. Sin embargo, en nuestro estudio, hemos utilizado opioides como coadyuvantes, lo que permite partir de menores dosis. Una vez establecido que la adición de opiáceos a las soluciones de anestésico local no afecta al resultado fetal y neonatal, numerosos estudios se han llevado a cabo con el fin de establecer cuál puede ser la dosis óptima de anestésico local en combinación con opioides, para la práctica segura de una cesárea. Ben-David et al12, demostraron que dosis tan bajas como 5 mg de bupivacaína 0,5% hiperbara con 25 µg de fentanilo intratecales son suficientes para la práctica de una cesárea, con menos hipotensión, náusea y requerimientos de vasopresores que la dosis de 10 mg. Sin embargo, Choi et al13 realizaron un estudio prospectivo doble ciego, con diversas dosis de bupivacaína intratecal con y sin fentanilo añadido y concluyeron que la dosis óptima para producir analgesia era de 12 mg sin fentanilo y de 8 mg con 10 µg de fentanilo intratecales. Además, señalaron que el comienzo de acción se retrasa con la adición de fentanilo al anestésico local. Nosotros realizamos la técnica en cesáreas programadas y, si bien el tiempo de latencia no ha sido estudiado, sí hemos tenido la precaución de no iniciar la cirugía en ninguna paciente antes de los 10 minutos. Otros trabajos han incidido sobre el uso de bajas dosis de bupivacaína y opioides intratecales para disminuir la incidencia de hipotensión, junto con un régimen de prehidratación adecuado8. Otros autores han hecho más hincapié en la comparación de soluciones hiper o isobaras de bupivacaína al 0,5% en cuanto a tiempos de inicio y duración de bloqueo sensitivo y motor9. La bupivacaína 0,5% hiperbara es capaz de desarrollar un bloqueo motor más precoz, así como una desaparición también más temprana del mismo, sin que ocurra lo mismo con el bloqueo sensitivo. También se han comparado diferentes dosis de bupivacaína hiperbárica, con diferentes volúmenes y sin el uso de coadyuvantes, entre sí, con el objetivo de comparar la eficacia de cada una de ellas; 7,5 mg, 8,75 mg y 10 mg de bupivacaína 0,5% hiperbárica. La dosis de 7,5 mg de bupivacaína hiperbárica junto con la colocación en posición de Trendelenburg durante unos minutos previos al inicio de la cirugía, es una técnica bien tolerada tanto en el aspecto hemodinámico, como en el confort intra-operatorio de las pacientes14. En nuestro estudio, no variamos la postura de nuestras pacientes una vez colocadas en supino y con desviación lateral izquierda de 15º, en el sentido de colocarlas en posición de Trendelenburg, ya que si bien las pacientes con dosis convencionales de bupivacaína hiperbárica con fentanilo sí son susceptibles de que el nivel de bloqueo se modifique, las del grupo de bajas dosis, al complemen79 Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 52, Núm. 2, 2005 tarse éste con salino, sólo después del diseño de este estudio, hemos tenido datos de que la baricidad de las soluciones era la misma, razón por la cual decidimos no variar la posición de las pacientes15. A la luz de estos datos, se impone la necesidad de saber qué dosis, qué baricidad, y qué técnica serían las ideales para cesárea. El establecimiento de la dosis eficaz, la aceptación de un mínimo porcentaje de fallos como tolerable, la aplicación de criterios que definan un tiempo óptimo para el inicio de una cesárea y la definición clara de las complicaciones como la hipotensión, harán que esta técnica pueda llegar a ser uniforme en un futuro. Mientras, parece lógico el camino seguido por los investigadores que han tratado en los últimos años la dosis eficaz 50 (ED50) y la dosis eficaz 95 (ED95) para cesárea. Danelli et al16 en un ensayo con bupivacaína 0,5% hiperbárica sin coadyuvantes, establecieron que la dosis eficaz en la mitad de las pacientes capaz de proveer analgesia quirúrgica es de 0,036 mg cm-1 de altura, con un rango de entre 0,031-0,041 mg cm-1 de altura y la ED95 sería de 0,06 mg cm-1 de altura. Otro estudio7, con el mismo objetivo: determinar la ED50 y ED95 de la bupivacaína hiperbárica para cesárea, pero complementada con el uso de opioides combinados (fentanilo y morfina) como coadyuvantes, concluyó que la ED50 para cirugía se sitúa en 7,6 mg y la ED95 en 11,2 mg. Además, sugieren que cualquier técnica que implique una dosificación por debajo de la ED95 y especialmente de la ED50, debería hacerse con el uso de técnica raqui-epidural, con el fin de no asumir fracasos innecesarios, ni someter a las pacientes a un grado variable de incomodidad intra-operatoria. También señalan el hecho de que la instauración del bloqueo es más tardía con dosis más bajas y que el hecho de superar los 10 minutos podría no ser adecuado para lo que es el trabajo obstétrico diario. De cara al futuro, debemos plantearnos para la realización de estas técnicas cuál es el porcentaje de fallos aceptable, que no debiera superar el 5%10, cuáles son las ventajas reales de las bajas dosis en nuestro medio de trabajo, la rentabilidad y factibilidad de técnicas raqui-epidurales en aras de conseguir una mayor estabilidad hemodinámica o como método de extensión de un bloqueo espinal con efecto volumen, así como el papel de los nuevos anestésicos locales y el uso de dos o más coadyuvantes que permitan disminuir la dosis de anestésico local necesaria, minimizando así la posibilidad de hipotensión, con escasos efectos sobre el feto y con la posibilidad añadida de proporcionar analgesia postoperatoria como sería con el uso de cloruro mórfico por vía espinal7,10. Con los datos obtenidos, podemos concluir que la técnica de bajas dosis de bupivacaína hiperbárica con fentanilo proporciona unas aceptables condiciones 80 intraoperatorias a las pacientes, con una incidencia similar de hipotensión. La menor intensidad y duración del bloqueo motor hacen del empleo de bajas dosis de bupivacaína espinal una técnica atractiva para la realización de cesáreas programadas. Tras la realización de este estudio, y como confirmación a los hallazgos de Ginosar et al7, publicados tras el diseño de este estudio, creemos que no se debiera practicar una anestesia espinal con pinchazo único con dosis situadas por debajo de la ED95. En el futuro, el uso de otros coadyuvantes, el uso de anestesia combinada y la extensión del bloqueo espinal con suero salino permitirán el uso generalizado de dosis bajas en cesáreas programadas. BIBLIOGRAFÍA 1. Greenhill JP. Shall spinal anesthesia be used in obstetrics? Anesthesiology 1950;11:283-288. 2. Gogarten W. Spinal anaesthesia for obstetrics. Best Pract & Res Clin Anesthesiol 2003;17(3):377-392. 3. Gaiser RR. Changes in the provision of anesthesia for the parturient undergoing cesarean section. Clin Obstet Ginecol 2003;46(3):646-656. 4. Reisner LS, Lin D. Anesthesia for cesarean section. En Chestnut DH. Obstetric anesthesia. Principles and practice. 2ª edición 1999. Mosby Inc. St. Louis. Missouri. pag. 465-492. 5. Woods AW. Maternal and fetal monitoring in obstetrics. En "Clinical monitoring: practical applications for anesthesia and critical care". Lake CL, Hines RL, Blitt C. Saunders WB. Filadelfia 2001. pag. 441519. 6. Belzarena SD. Clinical effects of intrathecally administered fentanyl in patients undergoing cesarean section. Anesth Analg 1992;74(5):653657. 7. Ginosar Y, Mirikatani E, Drover DR, Cohen SE, Riley ET. ED50 and ED95 of intrathecal hyperbaric bupivacaine coadministered with opioids for cesarean delivery. Anesthesiology 2004;100(3):676-682. 8. Vercauteren MP, Coppejans HC, HoffmannVL, Saldien V, Adriaensen HA. Small-dose hyperbaric versus plain bupivacaine during spinal anesthesia for cesarean section. Anesth Analg 1998;86(5):989-993. 9. Sarvela PJ, Halonen PM, Korttila KT. Comparison of 9 mg of intrathecal plain and hyperbaric bupivacaine both with fentanyl for cesarean delivery. Anesth Analg 1999;89(5):1257-1262. 10. Lew E, Seo-Woon Y, Thomas E. Combined spinal-epidural anesthesia using epidural volume extensión leads to faster motor recovery after elective cesarean delivery: a prospective, randomized, double blind study. Anesth Analg 2004;98(3):810-814. 11. Chung CJ, Bae SH, Chae KY, Chin YJ. Spinal anaesthesia with 0,25% hyperbaric bupivacaine for caesarean section: effects of volume. Br J Anaesth 1996;77(2):145-149. 12. Ben-David B, Miller G, Gavriel R, Gurevitch A. Low-dose bupivacaine-fentanyl spinal anestesia for cesarean delivery. Reg Anesth Pain Med 2000;25(3):235-239. 13. Choi DH, Ahn HJ, Kim MH. Bupivacaine-sparing effect of fentanyl in spinal anesthesia for cesarean delivery. Reg Anesth Pain Med 2000;25(3):240-245. 14. Kiran S, Singal K. A comparative study of three different doses of 0,5% hyperbaric bupivacaine for spinal anaesthesia in elective caesarean section. Int J Obstet Anesth 2002;11(3):185-1189. 15. Camorcia M, Capogna G. Determining the density of levobupivacaine and ropivacaine at 37º. Int J Obstet Anesth 2004;13:S14. 16. Danelli G, Zangrillo A, Nucera D, Giorgi E, Fanelli G, Senatore R, et al. The minimum effective dose of 0,5% hyperbaric spinal bupivacaine for cesarean section. Minerva Anestesiol 2001;67(7-8):573577. 24