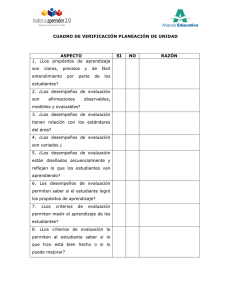

Elementos conceptuales Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico

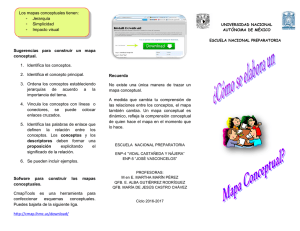

Anuncio