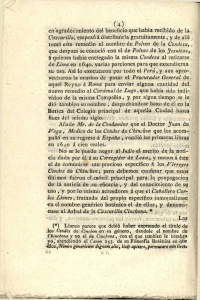

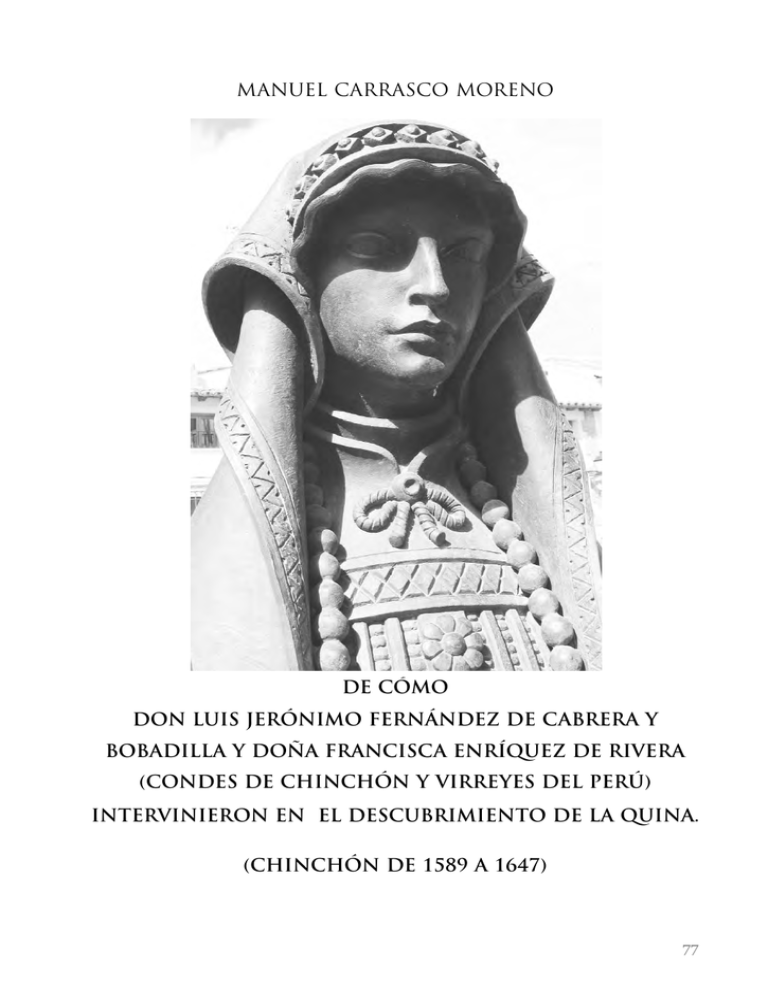

De cómo don Luis Jerónimo Fernández de

Anuncio