Una letra femenina azul pálido

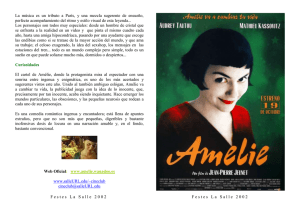

Anuncio