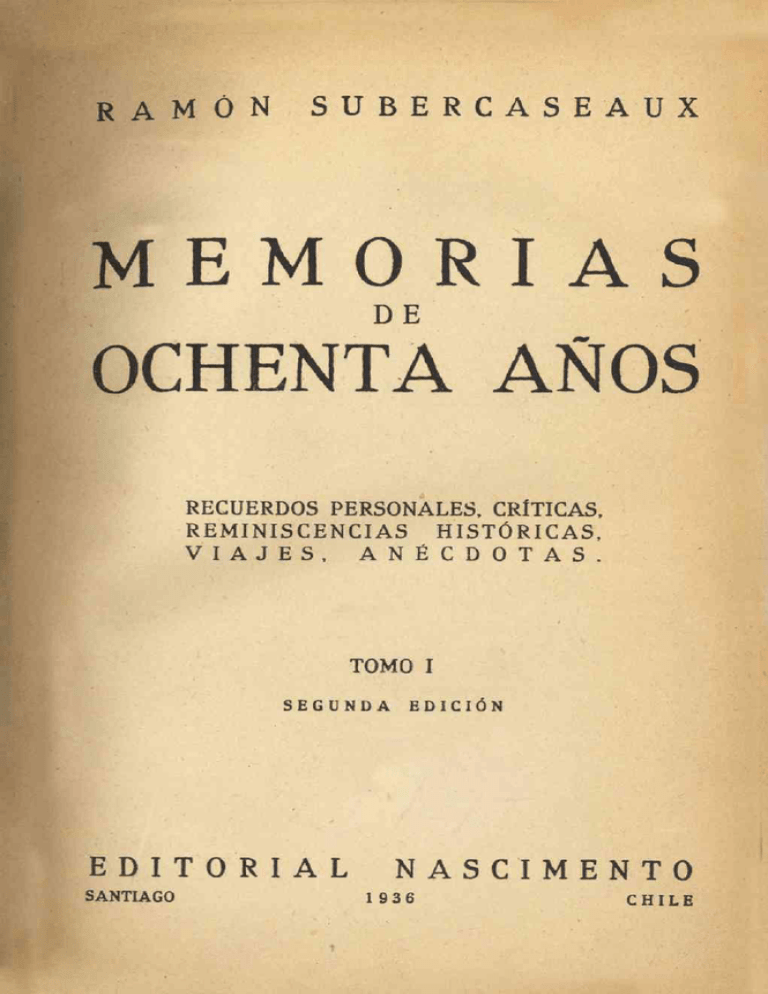

MEMORIAS OCHENTA AÑOS

Anuncio