ESTUDIO POSTNATAL DE LA HIDRONEFROSIS DETECTADA EN

Anuncio

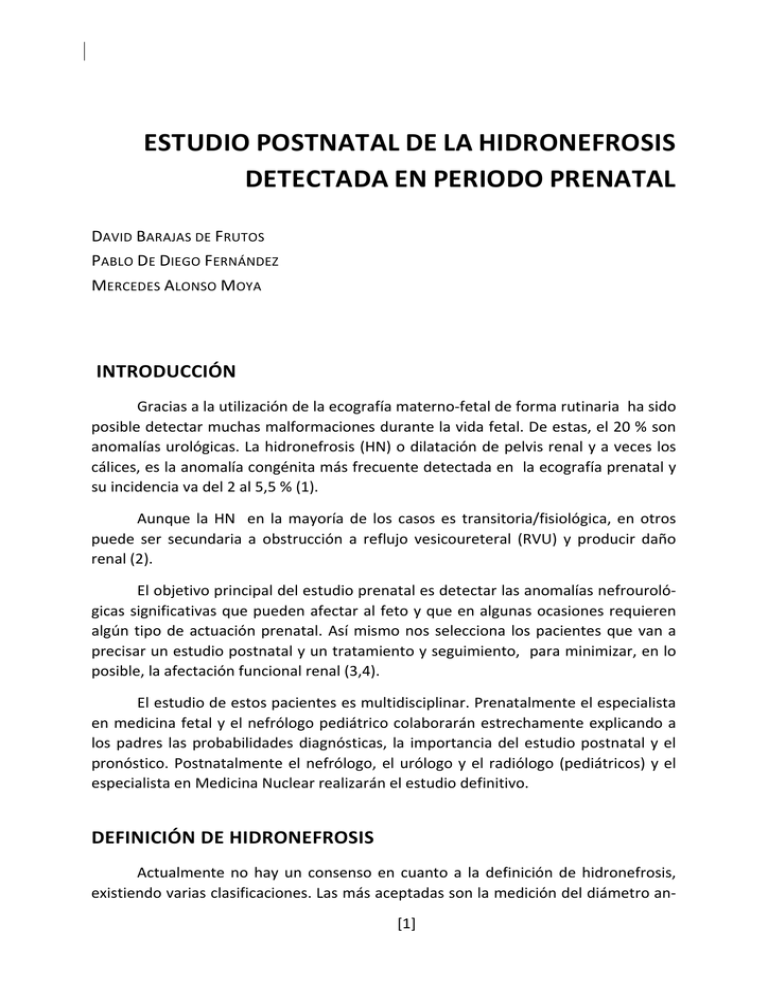

ESTUDIO POSTNATAL DE LA HIDRONEFROSIS DETECTADA EN PERIODO PRENATAL DAVID BARAJAS DE FRUTOS PABLO DE DIEGO FERNÁNDEZ MERCEDES ALONSO MOYA INTRODUCCIÓN Gracias a la utilización de la ecografía materno‐fetal de forma rutinaria ha sido posible detectar muchas malformaciones durante la vida fetal. De estas, el 20 % son anomalías urológicas. La hidronefrosis (HN) o dilatación de pelvis renal y a veces los cálices, es la anomalía congénita más frecuente detectada en la ecografía prenatal y su incidencia va del 2 al 5,5 % (1). Aunque la HN en la mayoría de los casos es transitoria/fisiológica, en otros puede ser secundaria a obstrucción a reflujo vesicoureteral (RVU) y producir daño renal (2). El objetivo principal del estudio prenatal es detectar las anomalías nefrouroló‐ gicas significativas que pueden afectar al feto y que en algunas ocasiones requieren algún tipo de actuación prenatal. Así mismo nos selecciona los pacientes que van a precisar un estudio postnatal y un tratamiento y seguimiento, para minimizar, en lo posible, la afectación funcional renal (3,4). El estudio de estos pacientes es multidisciplinar. Prenatalmente el especialista en medicina fetal y el nefrólogo pediátrico colaborarán estrechamente explicando a los padres las probabilidades diagnósticas, la importancia del estudio postnatal y el pronóstico. Postnatalmente el nefrólogo, el urólogo y el radiólogo (pediátricos) y el especialista en Medicina Nuclear realizarán el estudio definitivo. DEFINICIÓN DE HIDRONEFROSIS Actualmente no hay un consenso en cuanto a la definición de hidronefrosis, existiendo varias clasificaciones. Las más aceptadas son la medición del diámetro an‐ [1] Actualización Obstetricia y Ginecología 2011 teroposterior de la pelvis renal y la clasificación de la Sociedad de Urología Fetal (SUF) (1,5). Ver tablas 1 y 2. Tabla 1. Clasificación ecográfica de la HN fetal (>24 SEG) según el diámetro an‐ teroposterior de la pelvis Grado Diámetro A – P de la pelvis renal I < 10 mm II 10 – 15 mm III > 15 mm dilatación leve de los cálices IV > 15 mm dilatación moderada de los cálices V > 15 mm dilatación grave de los cálices Tabla 2. Clasificación ecográfica de la HN fetal (>24 SEG) según la Sociedad de Urología Fetal Grado Sociedad de Urología Fetal (SUF) 0 Sin dilatación I Dilatación de la pelvis renal II Dilatación de la pelvis renal y cálices visibles (leve) III Dilatación de la pelvis renal y cálices dilatados (moderado) IV Grado III y parénquima renal adelgazado (grave) ETIOLOGÍA Las causas se reflejan en la tabla 3 (2,5). Tabla 3. Causas de la hidronefrosis neonatal Hidronefrosis transitoria – 48 % Megauréter – 4 % Hidronefrosis fisiológica – 15 % Riñón displásico multiquístico – 2 % Obstrucción pieloureteral – 11 % Ureterocele – 2 % Reflujo vesicoureteral – 9 % Válvulas de uretra posterior – 1 % [2] Medicina Materno‐Fetal VALORACIÓN POSTNATAL En primer lugar tendremos en cuenta el estudio ecográfico prenatal, en se‐ gundo lugar realizaremos una exploración física dirigida y en tercer lugar un estudio morfofuncional nefrourológico. 1. E STUDIO ECOGRÁFICO PRENATAL (4,5,6) Se tendrá en cuenta el grado de hidronefrosis. También si la afectación es unilateral o bilateral. La bilateralidad aumenta el riesgo de anomalía significativa y el riesgo de afectación funcional renal. La dilatación del uréter puede ser debida a RVU o uropatía obstructiva distal a la unión pieloureteral (ureterocele, megauréter, válvulas de uretra posterior). Un parénquima renal adelgazado indica lesión o maldesarrollo cortical. La hiperecogenicidad o la presencia de quistes refleja una anormalidad en el desarrollo renal (displasia) y puede estar asociado a reflujo vesicoureteral severo. Si la afecta‐ ción es bilateral puede conducir a una insuficiencia renal. Volumen de líquido amniótico (LA). La mayoría del LA es orina fetal, de modo que un intenso oligoamnios refleja una severa disminución de la función renal de ambos riñones o de un riñón solitario. Una ureterohidronefrosis asociada a vejiga muy dilatada de forma persistente (por problema de vaciado) hará sospechar unas válvulas de uretra posterior en el varón o atresia uretral, vejiga neurógena o malformación cloacal compleja. Otras anomalías: es frecuente la asociación de malformaciones no urológicas a la hidronefrosis: comunicación interventricular, Síndrome de Down, microcefalia, on‐ falocele, etc. 2. E XPLORACIÓN FÍSICA DEL RECIÉN NACIDO (2,4) Abdomen: una masa palpable puede ser debida a un riñón displásico multi‐ quístico, una obstrucción pieloureteral o riñones poliquísticos recesivos. La ausencia de musculatura abdominal asociada a criptorquidia sugiere un Síndrome de Prune‐ Belly. Una vejiga palpable (globo vesical) en un varón hará sospechar unas válvulas de uretra posterior. En caso de oligoamnios severo el recién nacido puede presentar una secuencia de Potter. Las malformaciones de pabellones auriculares o la existencia de una arteria umbilical única pueden asociarse a malformaciones urológicas. [3] Actualización Obstetricia y Ginecología 2011 3. E STUDIO MORFOLÓGICO Y FUNCIONAL (2,3,4,7) Ecografía renal y de vías urinarias: podemos detectar la afectación de la corti‐ cal, la hidronefrosis en sus diferentes grados y la valoración de los uréteres y de la vejiga. En una revisión sistemática sobre 1308 pacientes con HN prenatal el estudio postnatal mostró que el 36 % presentaban patología y que un mayor grado de HN estaba en relación con el riesgo de patología (7). Cistouretrografía miccional seriada (CUMS): Es la única prueba para diagnosti‐ car un RVU, su grado, así como otras anomalías como las válvulas de uretra posterior, los ureteroceles y los divertículos, pero requiere sondaje vesical para el llenado vesi‐ cal y conlleva una dosis significativa de radiación. Renograma isotópico con MAG‐3 (ácido mercaptoacetiltriglicina) intravenoso, este trazador es captado por la corteza renal (primeros minutos) y se elimina por secre‐ ción tubular. Es fundamental para descartar una obstrucción de la vía urinaria me‐ diante el tiempo medio de lavado del trazador y además valora la función renal por separado. Gammagrafía renal con Tc99m‐DMSA (ácido dimercaptosuccinico), permite valorar la corteza renal funcionante y se acepta como la prueba idónea para diagnosticar una nefropatía por reflujo. El DMSA debe ser realizado sobre todo en caso de RVU severo para descartar un daño renal producido intraútero (displasia renal). También es útil en el diagnóstico diferencial entre una Displasia Renal Multiquística tipo hidronefróti‐ ca y una dilatación pielocalicial severa obstructiva. Determinación de la función renal (urea, creatinina, gasometría, electrolitos). ALGORITMO DE ESTUDIO POSTNATAL Actualmente hay acuerdo en que la ecografía realizarse a los 5 ‐ 7 días del na‐ cimiento, para evitar los falsos negativos en la detección de hidronefrosis debido a la oliguria fisiológica del recién nacido durante los primeros días. Sin embargo hay estu‐ dios que demuestran que la fiabilidad de la ecografía a las 48 horas es comparable a la que se realiza a la semana de vida. Aunque a la semana algunos casos presentaban un mayor grado de dilatación, ninguno requirió cirugía (8). En caso de sospechar válvulas de uretra la ecografías se relizará el primer día. En cuanto a la CUMS, los algoritmos tradicionales recomiendan la recomien‐ dan sistemáticamente a los 7 días de vida. Los actuales (no todos) aconsejan ser más restrictivos. Algunos estudios demuestran que en la mayoría de los casos la hidrone‐ frosis fetal tiene una curación espontánea, sobre todo los que presentan un diáme‐ [4] Medicina Materno‐Fetal tro AP de la pelvis renal menor de 15 mm o grado I‐II de la Sociedad de Urología Fe‐ tal. Los criterios para realizar CUMS se enumeran en la tabla 4 (8). Cuadro 1. Criterios de CUMS ● Hidronefrosis bilateral severa ● Duplicidad pieloureteral o ureterocele ● Hidrouréter ● Engrosamiento de la pared vesical ● Parénquima renal anómalo ● Previa a la pieloplastia MANEJO DE LA HIDRONEFROSIS UNILATERAL Antes de la década de los 90 se preconizaba la intervención quirúrgica inme‐ diata en los casos de estenosis pieloureteral. Posteriormente se observó que muchas de esa hidronefrosis obstructivas se resolvían espontáneamente y que solo el 7 – 25 % de los casos precisaban intervención. El diámetro AP de la pelvis renal o el grado según la Sociedad de Urología Fetal pueden tener un valor predictivo de intervención. Así, Dhillon (9) constató que un diámetro AP > 40 mm tenía una probabilidad de ser intervenido quirúrgicamente del 80 %, > 30 mm, el 55 %, > 20 mm, un 20 % y < 20 mm únicamente el 1 ‐3 %, cuando la indicación de cirugía era una función diferencial < 40 % o síntomas como dolor o infección. En un metaanálisis (10) se mostró que el 98 % de los pacientes con grado I ó II (SUF) mejoran en su evolución, mientras que únicamente el 51 % de grado III ó IV lo harán. Ver el algoritmo de estudio (figura 1) que se propone, basado en el de Yiee (8), si bien las indicaciones quirúrgicas varían según la escuela quirúrgica (11). MANEJO DE LA HIDRONEFROSIS BILATERAL En este caso podemos sospechar una obstrucción del tracto urinario inferior (LUTO, lower urinary tract obstruction) cuando la dilatación es severa. El diagnóstico diferencial incluye válvulas de uretra posterior, obstrucción pieloureteral bilateral, RVU bilateral, Síndrome de prune‐belly, disfunción vesical y atresia uretral. Según el [5] Actualización Obstetricia y Ginecología 2011 algoritmo (Figura 1) debería comenzarse con profilaxis antibiótica (amoxicilina 10 ‐15 mg/kg) y realizar la CUMS en la primera semana. Si se sospechan válvulas de uretra posterior deberá realizarse la ecografía el primer día, colocarse una sonda vesical pa‐ ra drenaje vesical y CUMS en las primeras 24 horas. Su tratamiento definitivo es la ablación cistoscópica de las válvulas (2,8). OTRAS CAUSAS DE LA HIDRONEFROSIS (2,5,8) A. M EGAURÉTER Cuando diagnosticamos un megauréter, el objetivo es determinar si hay RVU o obstrucción. La ecografía distingue esta entidad de la obstrucción pieloureteral por no apreciar dilatación del uréter en ésta última. La CUMS descartaría el RVU. Un Re‐ nograma isotópico nos identificaría la obstrucción ureterovesical, sin embargo la in‐ terpretación de obstrucción por el renograma es muy difícil. Será preciso un segui‐ miento y unas exploraciones seriadas para valorar si precisa una intervención quirúr‐ gica. B. R IÑÓN DISPLÁSICO MULTIQUÍSTICO (RMQ) Como esta entidad no requiere intervención quirúrgica, es importante distin‐ guirla de la obstrucción pieloureteral (OPU). En general, en la OPU la ecografía mos‐ trará una cavidad central dilatada (pelvis) comunicada con los cálices dilatados y parénquima más o menos adelgazado. El RMQ observaremos quistes de diferentes tamaños y con una distribución heterogénea y los límites del riñón poco claros. Aun‐ que en un 15 % de los casos el RMQ va asociado a RVU en el riñón contralateral, no se considera necesario realizar la CUMS. C. D UPLICIDAD PIELOURETERAL /U RETEROCELE / URÉTER ECTÓPICO Muchos ureteroceles u uréteres ectópicos se asocian al polo superior de una duplicidad pieloureteral, sobre todo en niñas. La ecografía puede demostrar la dupli‐ cidad, una fina pared del ureterocele en la vejiga y la dilatación ureteral. La CUMS puede identificar un ureterocele así com un RVU. Una Gammagrafía renal puede me‐ dirnos la función del polo superior en caso de duplicidad. D. S ÍNDROME DE PRUNE - BELLY ( VIENTRE EN CIRUELA PASA ) Este síndrome asocia ausencia de musculatura abdominal, criptorquidia bilate‐ ral y dilatación de los uréteres, displasia renal más o menos intensa. Puede ser sospe‐ chado en la ecografía prenatal. Requieren un estudio y seguimiento postnatal que engloba ecografía, renograma isotópico, gammagrafia renal y CUMS. [6] Medicina Materno‐Fetal CONCLUSIÓN Mientras que la hidronefrosis prenatal puede tener consecuencias graves, in‐ cluso la muerte, en la mayoría de los casos, especialmente los unilaterales, no causan morbilidad. Los diversos estudios han demostrado que, en la mayoría de los casos con hidronefrosis prenatal, la situación se resuelve espontáneamente. Es evidente cuan‐ do el diámetro AP es < 15 mm y el grado I ó II de la SUF. Referir estos datos a la fami‐ lia es importante por el alto grado de ansiedad que conlleva el diagnóstico de hidro‐ nefrosis en periodo fetal. Las Ecografías, CUMS y renogramas isotópicos nos permiten diagnosticar con seguridad las causas de la hidronefrosis. Estas pruebas se utilizan para monitorizar la mejoría o el empeoramiento de la hidronefrosis o la función renal y por tanto seleccionar los pacientes que pueden requerir la intervención quirúrgica. No hay consenso para escoger el protocolo óptimo de vigilancia. [7] Actualización Obstetricia y Ginecología 2011 Fig.1. Algoritmo de estudio postnatal de la hidronefrosis detectada en el periodo prenatal. HIDRONEFROSIS PRENATAL Ecografía Postnatal 5 ‐7 días Diámetro AP < 15 Unilateral * Bilateral * Observación Eco al mes Ecografía Valorar el alta Hidronefrosis persistente (SUF ≥ II)* 1. CUMS & MAG‐3 2. Observación ±, * Mejoría Hidronefrosis Observación 1. Renograma MAG‐3 * * 2. Observación ±, * Criterios de intervención quirúrgica ● Diámetro AP > 30 mm ● Diámetro AP > 20 mm con dilatación calicial ● Función renal relativa < 40 % ● Empeoramiento funcional ● Aumento de la hidronefrosis ● Síntomas ± Protocolo de Observación ● Profilaxis antibiótica ● Ecografía cada 2 – 12 meses ● Repetir el MAG‐3 si síntomas o aumento de la hidronefrosis [8] Medicina Materno‐Fetal BIBLIOGRAFÍA 1. Navari González F, Zúñiga Lara D, Amor Calleja L. Hidronefrosis fetal. Reporte de un caso y revisión bibliográfica. Ginecol Obstet Mex 2008;76(8):487‐492. 2. Baskin LS. Postnatal management of antenatal hydronephrosis. UpToDate, 2010. 3. Becker AM. Postnatal evaluation of infants with abnormal antenatal renal sonogram. Curr Opin Pediatr 2009; 21(2):207‐213. 4. Grapin C, Auber F, De Vries P, Audry G, Helardot P. Prise en charge post‐natale des uro‐ pathies de découverte anténatale. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2003; 32:300‐313. 5. Belarmino JM, Kogan BA. Management of neonatal hydronephrosis. Early Human Devel‐ opment (2006) 82, 9‐14. 6. Mure P‐Y, Mouriquand P. Upper urinary tract dilatation: Prenatal diagnosis, management and outcome. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2008:13:152‐163. 7. Lee R, Cendron M, Kinnamon D, Nguyen H. Antenatal hydronephrosis as a predictor of pre‐ natal outcome: a metaanalysis.Pediatrics 2006, 118: 586‐593. 8. Yiee J, Wilcox D. Management of fetal hydronephrosis. Pediatr Nephrol 2008; 23: 347‐353. 9. Dhillon H. Prenatally diagnosed hydronephrosis: The Great Ormond Street experience. Br J Urol 1998;81:39‐44. 10. Sidhu G, Beyene J, Rosenblum N. Outcome of isolated antenatal hydronephrosis: a sys‐ tematic review and metaanalysis. Pediatr Nephrol 2006; 21:218‐224. 11. Onen A. Treatment and outcome of prenatally detected newborna hydronephrosis. J Pedi‐ atr Urol 2007; 3: 469‐476. [9]