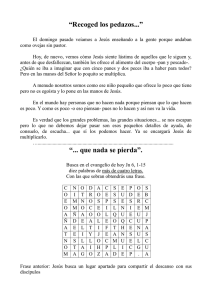

La canción del pirata

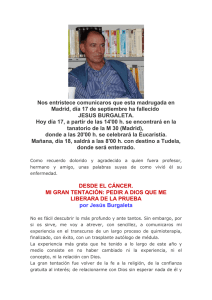

Anuncio