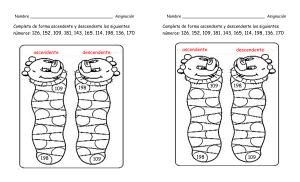

comparación de metodologías ascendente y descendente

Anuncio