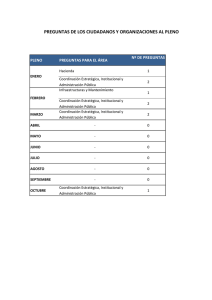

Documento 2596130

Anuncio