Informe Práctica: Infografía Curití Ecofibras - Mercantilización Cultural

Anuncio

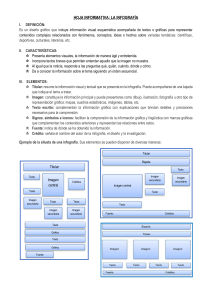

1 Informe práctica. Producto pedagógico: infografía interactiva Curití Ecofibras Camilo Esteban Quevedo Estupiñán, Daniel Santiago Gil Torres, Vanesa Alexandra González Arcos, Víctor Viancha Rodríguez Lic. Ciencias sociales, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Sociología Colombiana William Ernesto Condiza De diciembre de 2024 2 Producto pedagógico: infografía interactiva Curití Ecofibras 1. Enlace acceso infografía: https://view.genially.com/6751075aa134c849fdf5b543/interactive-image-ecofibrascuriti2. Descripción Este producto está destinado a estudiantes de bachillerato, se basa en producto audiovisual interactivo. Existen varios tipos de infografía como la estadística, la periodística, informativa, etc. Sin embargo, esta es una infografía educativa. Esta es una representación audiovisual (que también combina texto) de información diseñada específicamente para facilitar el aprendizaje y la comprensión de conceptos. Esta infografía, por ejemplo, combina elementos gráficos, como imágenes de nuestra propia autoría con texto, para presentar la información de manera clara y atractiva. Los objetivos principales de esta infografía educativa incluyen: (i) Simplificar los conceptos complejos, como la mercantilización de la cultura, en aras de transformar la información complicada en visualizaciones fáciles de entender. Y, (ii) Mejorar de la retención de los estudiantes, puesto que, al usar imágenes y gráficos, estos ayudan a los estudiantes a recordar la información de manera más efectiva. Además, la infografía tiene un gran atractivo visual, puesto que como docentes debemos hacer que el contenido educativo sea más interesante y atractivo para los estudiantes. De la misma manera, la organización de la información es fundamental para la comprensión de los estudiantes, por tal se presentan los datos de manera estructurada y lógica, facilitando su comprensión. Además de hacer uso de las imágenes de nuestra propia autoría, y combina elementos investigativos y de la experiencia propia para dar a conocer las dinámicas sociales, económicas y culturales de Curití, Santander a través del caso particular de la cooperativa “Ecofibras”. La presentación de Ecofibras Curití evidencia una clara intención de comunicar no solo un producto o servicio, sino también un proyecto social con profundas implicaciones en el tejido social. Veamos algunas dinámicas sociales que se destacan y podemos categorizar, así: El diseño de la infografía Ecofibras Curití busca (i) visibilizar el trabajo que se construye a través del uso del fique como materia prima, lo que es su producción directa, como el caso de las artesanas, (al destacar la figura de la artesana, se reconoce el valor del trabajo manual y se contribuye a visibilizar a un sector de la población que muchas veces queda marginado 3 principalmente por la producción maquinizada de hoy). Los cargueros encargados de la distribución de sus productos derivados; su consumo a través de las tiendas de artesanías propias de la empresa. (ii) Busca también promover el conocimiento, puesto que la infografía invita a los estudiantes a adentrarse en el mundo social y económico que sustenta la producción de mercancías, en este caso artesanías, o productos derivados de la transformación del fique. Por lo que, invita a reflexionar y tener una postura critica frente a el uso de la identidad local y regional como campaña publicitaria, comprendiendo que la empresa se banca sobre un discurso que pretende contribuir a preservar las tradiciones y el patrimonio cultural. Por todo lo anterior, se puede afirmar que, la infografía demuestra que en torno al producto se crean una serie de relaciones sociales, sugiriendo que los productos de Ecofibras Curití no son solo objetos, sino que forman parte de una historia y de una comunidad. 3. Justificación Según Arguello (2018) la infografía es uno de los contenidos que ha dado un giro significativo en la época actual, ya que, por medio de imágenes, combinado con textos cortos, ilustraciones y datos, brinda la posibilidad de presentar la información en un formato armónico y lúdico. Por tal razón, consideramos propicia esta herramienta pedagógica para divulgar los conocimientos aprendidos y recolectados en nuestra práctica. De la misma manera, el autor afirma que la importancia de la infografía en la educación es fundamental puesto que influye positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Arguello (2018) parte de la hipótesis de que el uso de infografías como recurso didáctico promueve el aprendizaje de los estudiantes en el área de ética y valores, basándonos en tal estudio hacemos esta propuesta pedagógica. En ese sentido, Medina (2008) señala que las infografías ayudan a transformar datos complejos y grandes cantidades de información en formatos visuales fáciles de entender. Por lo que, esto facilita el procesamiento de la información y mejora la retención y comprensión. Autores como Sivila (2023) afirma que “los elementos didácticos que sean escogidos por los docentes deben tener características que llamen la atención de los discentes, con el único fin de transmitir conocimiento a través de ese recurso y la infografía se torna en una interesante alternativa para ese fin” (p, 7406). Asimismo, señala que una infografía es una herramienta práctica para mostrar datos y explicar problemas complicados de un modo ágil y sencillo logran una mejor comprensión. Así, el empleo de infografías en el campo educativo está que está en crecimiento, su 4 uso y las razones de su aplicación en el aula, no solo están atribuidas a la moda tecnológica, sino al modo con el que es posible organizar la información (Sivila, 2023). En ese sentido, esta infografía se centra particularmente en las dinámicas sociales que surgen a partir de la introducción de la empresa “Ecofibras” en las prácticas locales y regionales del municipio de Curití, departamento de Santander. Dinámicas que pudimos evidenciar como la mercantilización de la cultura que lleva a cuestionar la construcción y transformación de identidades locales o regionales y su relación con el discurso de la sostenibilidad ambiental. De tal manera, que llevar conceptos sociológicos complejos como estos a un público educativo de bachillerato es todo un reto que se puede llevar a cabo a través de esta herramienta didáctica, la infografía, que nos brinda inmensas posibilidades de divulgación. Ahondemos en tales conceptos: 4. La Mercantilización de la Cultura en Curití, Santander La mercantilización de la cultura es un fenómeno complejo que se manifiesta en diversas formas a lo largo y ancho del mundo. En el contexto de Curití, un municipio del departamento de Santander, Colombia, este proceso se ha evidenciado principalmente a través de la producción y comercialización de artesanías elaboradas con fique. Por lo que, aquí buscamos explorar cómo la mercantilización ha impactado la cultura local, las dinámicas económicas y sociales que han surgido a partir de esta transformación, así como los desafíos que enfrenta la comunidad en la preservación de su identidad cultural. Contexto Histórico y Cultural Según Coto (2020) Curití es conocido por su rica tradición artesanal, especialmente en el trabajo con fique, una fibra natural extraída de la planta del mismo nombre, como lo pudimos evidenciar en el recorrido guiado por la empresa Ecofibras. Desde tiempos remotos, se dice, (y según la guía turística de la empresa) que los habitantes de Curití han utilizado el fique para crear una variedad de productos, desde sombreros y mochilas hasta tapices y otros artículos decorativos. Esta práctica no solo refleja habilidades técnicas transmitidas de generación en generación, sino que también está profundamente arraigada en la identidad cultural de la comunidad. Con el paso del tiempo, la demanda por productos artesanales ha crecido, impulsada tanto por el turismo como por el interés en productos sostenibles y ecológicos. Esto ha llevado a una transformación significativa en la manera en que se producen y comercializan estas artesanías. 5 Proceso de Mercantilización La mercantilización implica convertir elementos culturales en mercancías que pueden ser compradas y vendidas. Según Cote (2020) en su tesis doctoral “Patrimonialización y uso turístico de las artesanías en Santander, Colombia” en Curití, esto ha ocurrido a través de varias dinámicas. Sin embargo, es necesario revisar a que nos referimos cuando hablamos de mercantilización de la cultura. Según Calleja (2021): “la cultura se convierte en mercancía cuando satisface la necesidad de conocer de los visitantes y las de generar ingresos o atraer visitantes de los empresarios turísticos. Asimismo, lo hace cuando ya no es producida ni reproducida por y para la comunidad misma, sino para el disfrute de los ajenos al lugar o de los visitantes. Esto es, cuando el valor intrínseco de las manifestaciones culturales para la población residente se atenúa o se pierde, a favor de un valor mercantil para ser vendido empaquetado para disfrute de los visitantes”. En este sentido, la cultura se torna en mercancía, que se celebra y manipula para fomentar un mayor consumo, al grado que, incluso lugares de importancia cultural han sido rediseñados como experiencias para el disfrute de los visitantes (Cote, 2020, p, 83). El autor afirma que, al hablar de mercantilización de la cultura, es importante considerar que todo se puede convertir en mercancía, desde rasgos de la vida social, valores culturales o las experiencias excepcionales; hasta la gente, su cultura y su historia (López & Marín, 2010). Siendo el caso de Curití a través de ecofibras, en el que se ha instrumentalizado el saber común del tejido a base de fique, también las raíces ancestrales indígenas de tal práctica, al referirse a los Guane como el pasado prístino sobre el que se sustentan las practicas de tejido manual de la empresa; la forma misma de producción, lo manual, que entra en conflicto con la producción maquinizada y que el discurso de la empresa de alguna manera sataniza en aras de publicitar sus productos desde un marco sostenible y comunitario, es decir enmarcado en lo que sociológicamente se le ha llamado ecoturismo. Según Calleja (2021) “Al final, todo entra dentro de la lógica del mercado donde el único interés es en la llegada de visitantes y su consecuente derrama económica”. Es importante aclarar que el proceso de mercantilización de la cultura no requiere del consentimiento de los participantes o de la comunidad local, sino que puede ser llevado a cabo por cualquier persona (López & Marín, 2010). Por otro lado, la mercantilización de la cultura para el mercado del turismo puede tener impactos tanto negativos como positivos para la cultura local (Cote, 2020). Es por ello por lo que 6 el proceso es frecuentemente iniciado por “intermediarios en la comercialización de la cultura y por empresarios turísticos ajenos a la comunidad local interesados únicamente en generar ganancias económicas, aunque sea a costa de la comunidad local”. En el caso de Curití, se puede evidenciar que los beneficios a la comunidad local solo se dan a través de su inmersión en el campo laboral, dejando atrás el sentido de la transformación el fique como practica cultural que construye su identidad. Constitución de “Ecofibras” Tenemos así que “Ecofibras” de Curití se enmarca en tales dinámicas de mercantilización de la cultura. Para comprenderlo debemos conocer su origen, veamos. Ecofibras se constituye a través de las dinámicas organizativas colectivas que propuso el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que según Cote (2020) “impulsó un programa nacional para la sustitución, modernización y diversificación del fique”. A través de la organización colectiva, puesto que la comunidad artesanal se ha organizado en grupos y cooperativas para mejorar su capacidad de producción y comercialización. Según Cote (2020) “Unisangil lanzó la idea de formalizar un grupo de asociados y dotarlo de unos recursos iniciales” … por lo que “se vio como la mejor alternativa el crear una cooperativa a la que se vincularan instituciones del sector solidario y personas naturales”. “Fue así como se congregaron mediante un acuerdo de asociación: la CCB, El Común, la Central Comercializadora de Alimentos (Coomercop), la Asociación de Mujeres para una Nueva sociedad (AMNS), Unisangil y el SEPAS. La empresa cooperativa creada se llamó Ecofibras Ltda., y dos años después de su creación fue contratado como gerente José Delio Porras, quien continúa en su cargo y afirma que para el ingreso de personas naturales a la cooperativa se estableció por estatutos que debían estar activas en el proceso de producción y/o transformación del fique” (Cote, 2020, p, 390). Según esto, de acuerdo Cote (2020) sus fundadores tenían el propósito de crear una empresa cooperativa para organizar a los pequeños productores y trabajadores artesanales a fin de diversificar el uso de la fibra de fique, darle un manejo sostenible al cultivo, mejorar el trabajo de productores y artesanos, y alcanzar niveles adecuados de estabilidad y competitividad. 5. La transformación de la identidad cultural Así, analizando críticamente el caso de Curití puede afirmarse que “ecofibras” promueve la mercantilización de la cultura, no solo porque su creación carezca de una base comunitaria, sino 7 que sus dinámicas económicas alejan radicalmente a la comunidad de sus propias prácticas culturales al comercializarlas. Además, dentro de esta dinámica organizativa existen marcas colectivas, además de “Ecofibras”, la empresa que visitamos, como “Fique de Curití”, que han llevado a promover sus productos tanto a nivel nacional como internacional, despojando los objetos del supuesto arraigo local, comunitario y colectivo que publicitan. Sin embargo, en el plano económico, se considera una economía comunitaria en el sentido que este tipo de organizaciones permite a los artesanos acceder a recursos, capacitación y mercados más amplios. Como lo dijimos anteriormente, lejos de promover o salvaguardar tales prácticas artesanales, sustenta económicamente la vida de los trabajadores o artesanos en el discurso empresarial. En ese alejamiento entonces, surgieron otras dinámicas como la innovación y renovación para adaptarse a las demandas del mercado, puesto que las direcciones creativas de la empresa más que los artesanos, han comenzado a innovar en sus diseños y productos. Esto incluye la creación de artículos que combinan técnicas tradicionales con estilos contemporáneos, lo que atrae a un público más amplio. Sin embargo, como ya se ha mencionado, este proceso también plantea preguntas sobre la autenticidad cultural, puesto que el crecimiento del turismo en Curití ha impulsado la mercantilización de la cultura local. Los visitantes buscan experiencias auténticas y productos únicos que reflejen la identidad cultural del lugar. Esto ha llevado a un aumento en la venta de artesanías, pero también ha generado una presión sobre los artesanos para producir en masa y satisfacer las expectativas del mercado. Por tal, es que Cote (2020), Calleja (2021) & (López & Marín, 2010) convergen al afirmar que la demanda del turismo cultural impone modificaciones en los productos, en este caso los tejidos, lo que conlleva a su simplificación y estandarización. Que terminan por desvirtuar o banalizar la esencia y el valor cultural original de tales productos, lo que puede ocasionar “una erosión gradual de las prácticas tradicionales y una pérdida de identidad cultural para las comunidades artesanas” (Cote, 2020). 6. Estrategias para hacer del turismo una práctica más justa socialmente Aquí proponemos dos estrategias, consideramos que las principales desigualdades sociales que produce el turismo se basan en su producción y consumo. Por el lado de quien produce el turismo proponemos desde la sociología la teoría del turismo comunitario o con base comunitaria; y por otro quien lo consume, proponemos como estrategias el turismo social. Veámoslo: El turismo social 8 Según el CONICET (2019) el turismo social busca proteger a las comunidades locales y el territorio sobre el que se asienta el turismo, puesto que busca “la sostenibilidad social y económica, la conservación de los ecosistemas, el respeto por la cultura local y la diversidad, la sensibilización y formación de los visitantes” (p, 14). Pero primero comprendamos que es el turismo social: “Para entender de qué hablamos cuando nos referimos al turismo social, podemos empezar diciendo que encuentra su piedra fundacional en considerar al turismo en tanto práctica social. Una práctica cuyo acceso en la sociedad e impacto en el territorio resulta necesario abordarse desde los derechos humanos. El turismo social sostiene que el disfrute del tiempo libre debe entenderse en el marco de las conquistas sociales de los sectores postergados, vinculadas a la satisfacción de necesidades de descanso, bienestar y desarrollo personal, como una medida de equidad e inclusión; y luego también, dentro de una práctica responsable, en beneficio de las comunidades locales y su ambiente, que valorice su cultura, provea óptimas condiciones laborales, beneficios económicos justos, con enclave local, y en armonía con el entorno en el cual se desarrolla” (CONICET, 2019, p, 11). Así, el turismo social promueve la búsqueda del beneficio para ambas partes, productores y consumidores, al buscar el bienestar de la comunidad local y garantizar el derecho al ocio y a vacacionar de los visitantes. Lo central aquí entonces es que, es una modalidad de turismo que busca garantizar que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, puedan acceder a experiencias turísticas y recreativas. Y también que, además de beneficiar a los turistas, el turismo social también busca generar beneficios económicos y sociales para las comunidades anfitrionas, promoviendo el desarrollo local y la justicia social Según la OITS (organización internacional del turismo social) citada por Schenkel (2019). “el turismo social debería beneficiar a las personas de bajos ingresos no solo facilitando las oportunidades de viaje, sino también extendiendo los beneficios del desarrollo turístico a personas de escasos ingresos a nivel de destino” (p, 15). El turismo con base comunitaria Según Orgaz (2013) es una modalidad de turismo que involucra activamente a las comunidades locales en la planificación, gestión y operación de actividades turísticas. Este enfoque “busca asegurar que los beneficios del turismo se distribuyan equitativamente entre los miembros de la comunidad, promoviendo el desarrollo sostenible y la conservación cultural y ambiental”. El autor 9 concuerda con Francesch (s.f) al afirmar que su importancia radica en tres características que podemos clasificar así: (i) Participación Comunitaria, puesto que son las comunidades locales son las principales actores en la gestión del turismo, lo que les permite tomar decisiones que afectan directamente su bienestar. (ii) Desarrollo Sostenible, ya que el TBC (turismo con base comunitaria) se enfoca en el uso responsable de los recursos naturales y culturales, asegurando que las actividades turísticas no comprometan la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y (iii) Beneficios Socioeconómicos, debido a que busca generar ingresos y oportunidades de empleo para las comunidades locales, mejorando su calidad de vida y reduciendo la pobreza. Por tal, estas dos estrategias se presentan como un buen mecanismo de inclusión y justicia social para el turismo en el caso de Curití. Ya que lo observado da cuenta de unas dinámicas turísticas verticales desde arriba, que como vimos hacen parte del fenómeno de la mercantilización de la cultura, debido a que son terceros los que imponen tales prácticas económicas a costa de la población local. El TBC (turismo con base comunitaria) y el turismo social resultan, así como una estrategia para mitigar, pero no eliminar las desigualdades sociales, puesto que son problemáticas estructurales que obedecen a la organización misma del sistema económico capitalista. 7. Estrategias para evaluar el impacto de la propuesta pedagógica Encuestas y Cuestionarios: Utiliza herramientas como Microsoft Forms o Google Forms para crear encuestas que midan la comprensión y el interés de los estudiantes antes y después de interactuar con la infografía. Observación Directa: Durante la interacción con la infografía, observa y toma notas sobre el comportamiento de los estudiantes. Presta atención a su nivel de participación, preguntas que hacen y cualquier signo de confusión o entusiasmo Grupos de Discusión: Organiza sesiones de discusión en grupo donde los estudiantes puedan compartir sus opiniones y experiencias sobre la infografía. Esto puede proporcionar información cualitativa valiosa sobre su impacto. Evaluaciones de Conocimiento: Realiza pruebas o actividades que evalúen el conocimiento adquirido a través de la infografía. Compara los resultados con evaluaciones previas para medir el aprendizaje. 10 Análisis de Datos de Interacción: Si la infografía es digital, utiliza herramientas de análisis para rastrear cómo los estudiantes interactúan con ella. Datos como el tiempo de permanencia, clics y secciones más visitadas pueden ofrecer una visión clara de su efectividad. Retroalimentación Continua: Fomenta un ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos proporcionando retroalimentación continua sobre la infografía. Esto puede ayudar a identificar áreas de mejora y ajustar la herramienta para futuros usos. Conclusiones La mercantilización de la cultura en Curití representa un fenómeno multifacético que ofrece tanto oportunidades como desafíos para la comunidad local. Si bien ha permitido mejorar las condiciones económicas y fortalecer la identidad colectiva a través del trabajo con fique, también plantea preguntas críticas sobre el futuro de estas tradiciones culturales. Para abordar estos desafíos, es fundamental promover un enfoque equilibrado que valore tanto el aspecto económico como el cultural. Iniciativas que fomenten la educación sobre el valor cultural del fique, así como programas que apoyen prácticas sostenibles y éticas en el comercio artesanal, son esenciales para garantizar que Curití no solo se convierta en un destino turístico atractivo, sino también un bastión de su rica herencia cultural. En última instancia, el futuro de Curití dependerá de su capacidad para navegar por las complejidades de la mercantilización sin sacrificar su identidad cultural ni su legado artesanal. A medida que avanza hacia un futuro más comercializado, es crucial que los habitantes mantengan viva la esencia de sus tradiciones mientras se adaptan a un mundo cambiante. 11 Referencias Arguello Alvario (2018). La infografía en la educación de valores en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Jaime Flores Murillo, zona 8, distrito 1, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, período lectivo: 2017-2018., (), http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31539/1/BFILO-PD-INF1-18-374.pdf Calleja Sordo, C. (2021). Mercantilización de la cultura en aras de ofrecer una experiencia turística estandarizada. Reflexiones desde el caso de Cozumel, México. Universidad Autónoma de Nuevo León. Cote Navarro, L. A. (2020). Patrimonialización y uso turístico de las artesanías en Santander, Colombia. Universitat de Barcelona. CONICET. (2019). Turismo social en América Latina Cristián Roney Aguirre (2015). Elaboración de infografías: hacia el desarrollo de competencias del siglo XXI. Diá-logos, (15), 23-37. https://doi.org/10.5377/dialogos.v0i15.2207 Francesch, A. (s.f.): "El turismo de base comunitaria: requisitos para su desarrollo" - Universidad Nacional de Educación a Distancia López Santillán, á., & Marín Guardado, g. (2010). Turismo, capitalismo y producción de lo exótico: Una perspectiva crítica para el estudio de la mercantilización del espacio y la cultura. Relaciones. Estudios de Historia Y Sociedad, XXXI (123), 219–258. Medina, J. (2008). Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Pear Press. Orgaz Agüera, F. (2013): "El turismo comunitario como herramienta para el desarrollo sostenible de destinos subdesarrollados" - Universidad Complutense de Madrid. Schenkel, E. (2015). El turismo social como política estatal en Sudamérica. Schenkel, E. (2019). Turismo social: principales conceptos y enfoques teóricos. Sivila Flores, E. A. (2023). Infografías como Recurso Didáctico en Educación Superior. Ciencia Latina Revista Científica https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8325 Multidisciplinar, 7(5), 7404-7422.