.•.,,·._i

·-- 1

Tnomfa primaria exportadora.< l

1

-

¡

Tal calificación nace del h. echo de constituir la producción

agrícola y ganadera el componente esencial de la riqueza y su

.exportación constituye el elemento dinámico de desarrollo.

Este proceso estaba en directa dependencia de la expansión

de la economía que comenzaba ya no sólo a exportar productos manufacturados y tecnología sino también capitales.

El ~aráctar }ntegrador deJ progreso tecnológico aceleró tas

La disponibilidad de este flujo poblacional permitió integ

· mercado mundial gran cantidad de áreas de recursos na

les y.de baja explotación por carencia de población. Aún

la Argentina con 2.791.81 O de Km 2 tiene una població

solamente 28.000.000 de habitantes, es decir, con una d

dad bajlsima.

La inmigración europea en nuestro pals, concentrada

área productiva del litoral, alcanzó entre 1857 y 1914 un

de 3.300.000 almas.

potencialidades del comercio y la producción al revoluc;:ionar Las variacion.es en el comercio mundial no eran meram

..cpoLejemplo- los antiguos sistemas Jl!!Viero~, reduciendo los

-·-·-·cu<l_n~itati~as, aunque ellas son significativas pues entre 1

· costos de flete o al desarrollar la industria frigorífica.

-·-· ........ ..._, .... ..,...... ...

1913 el volumen físico del comercio fue 5 veces mayor,

también cualitativas pues ya no quedaron excluidos los

Si bien la integración de la economía mundial se realizó por

ductos de mucho peso y poco valor como los alimento

tres. líneas esenciales -como la t-ransferencia de ca-pitales, las

bajar los costos de fletes tanto navieros cuanto del ferroc

migraciones y la expansión del comercio internacional- la vi·

__

-~_

-~-

Í

1gencia da estos factores en la Argentin¡¡¡ fue excepcional.

Este proceso expan.sivo, que coincidió con el período que

añalizamos (18S0-1914) y que se detuvo FJ?r la primera guE;~.­

rra mundial, culminó en la gran crisis de 1~-~-=-

''"\Definido el carácter productivo de la Argentina en algunos

\ glones como el trigo, la carne, lino, maíz y lanas, sus exp

. cienes fueron las mayores del mercado mundial señala

.claramente el desarrollo integrador de la economía, e

área periférica hasta la segunda mitad del siglo XIX.

El gran movimiento de capitales estuvo vinculado al" proceso

integrado de la economía mundial en la que la división del trabajo generó paises ind_lJ!:)trializados y paises productores de .

-······-·

.

·--···---

El .Q!:Qfi!!.§Q.ÍUe-posible..en la ffi!ldida en que la_invsl'l:;iól:

capital potenció las condiciones de· ··· · · · ·- ·· .v.l;a-tram:ife

cia~~~ tecn~~~gí~~-~:~~~í~aae·s prad~ctivas, pero a la,,.,,.,;

~rdlull'aJilfl ·~~~~­

.PAIIA}lfSANeíl~iA

·.··.·~M1fíl•n••••L:

CO~ I~DICACION ofl. l(MJJE ..

;

BAH IL\C,\S, AI.:;S i• JJ

· o'~ru•JT:vA!~ CIITE ADOPTADO

i.YBJ.B!.:EJ.

·,

,.....

....

.l.o. ........... ~

1 . . . ., , , , _ , • •

,¡,.,,::.....

. ·o·.·

.? :·.,l_K%

.

' ·~ '

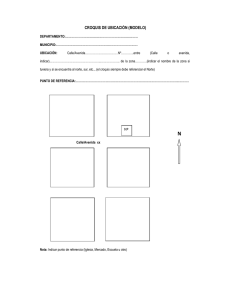

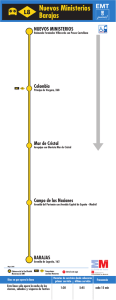

Plano del territorio ce~ido a la Nación para el

ensanche de la ciudad de Buenos Aires que determinó

en 1887 el perímetro definitivo de la Capital Federal

englobando los puebl~s de Flores y Belgrano,

Barracas y la Boca.

Expansión del sistema ferroviario desde la Capital

Federal. 1870-191 O (Scobie).

Expansión de la red ferroviaria dentro de la ciudad.

.l870:1910_(S~obi~k

;;~<.. ,..

.:~·. :

.;¡

,,,.,""''"::"''~...,·-· tares· dados'c.onio la expansión de la demanda mundial y·la

existerida~de tierras fértiles en la región pampeana y de otros

faCtorés adquiridos como _la ·inmigración, los fe;¡rrocarriles y el

proceso ,de vertebraciqn polftica e institucional nacional; como

qu'e

posiblitaron el gran cambio.

los

elementos

estructót;iles·

,·

·, '.·:

1.

'

:.:.

.

· En lo ter;itori~C luego de las s~cesiva~ "Campañas al Desierto",

la Oi::úpación qe tierras f,ue creciendo vertiginosamente. La

superficie sembradÍ:{de granos y forrajes pasó de 340.000 Ha

en 18_75 a 2o:ooo.óbo

en 1913 y las exportaciones se

,¡,;~::,......-!-"".

absorbiendo entre el 50% y el 70% ·de la producción de la 'región pampena.

Ha

-Todo ello se hizo-obviamente- con un a~o endeudamiento·ax. terno y una gran vulne~abilioad del.sistema, en la medida· enque se trataba de Una economr~_de alta ·deg§.odimcia, como

se vislumbró en la crisis~iilorfetarista especulativa de H~90 y

en la estructural de i93ó.

·

___ ,_ ----

---·-=·-

"El carácter dependiente y endeble de _las bases últimas de

crecimiento económico salta a la vista. Si desaparecía el efec-to estimulante de los fact_ores externos o se agotaba la frontera prod.:ctiva de la zona pampeana por la explotación de todas las tierras disponibles (o wr ambos factores concurrentemente) el sistema debía entrar en crisis".<•l

l.;n.Jg_ir.terno,.~te_Q[Q!;:~~Il.§!l.E.'Ílm viQQ.§. marcar la !lYb.QC.!i!:

r.

J~nterior a Buenos Aires, la ruptura @.Jim.antigtlas

·~'.·:·

> ·-··

---

-

.

casas exportadoras, los representantes de fletes marftfmos,

las compañías de seguros y las de las áreas de comunicación

(telégrafos, teléfonos, correos, etc.). Un incipiente proceso de

indJ!_llttiali4ació_n. puede... detectaFse--desde.. t867_en "ideiante

eón la instalación de la Fábrica de Naipes, la c.@[vece_rfa !}l~f;

kert, la Fábrica Nacional de Cai~ª-!Jo, la Destilería Huergo, la

Mueblería_ Paris y luego algunas grandes tiendas que altera·

roíieiTradicional sistema comerciai.<Sl

Cortés Conde transcribe un informe de un cónsul británico al

ForeigA Office en el que narraba el clima de Buenos Aires de

aquella época: "No hay pals.en el mundo o en la dimensión

__de nuestra economía y riqueza en que la especulación, tanto

ppblica como privada, haya alcanzado magnitudes tan enor·

mes como en los años recientes". <6l

La crisis-meral..~,@f.9nómica del '90 fue la respuesta al proceso de un gobierno autocrático y dependi~_.en..kw:ultutal-y

ecgiÍ6mico:COrñipto en lo administratÍVÓy con una filosciffa de

especulación y enriquecimiento fácil que se expandió a todas

las capas 'de la población.

·

José.Manuei.Estrada señaló indeleblemente la fisonomía de

este régimen en su discurso en el acto del Frontón, cuando se

· ·creó la Unión Cívica en 1890:

W· "Veo bandas rapaces movidas de codicia, la más vil-de -~odas

ltas pasiones, enseñorearse del pafs, dilapidar sus finanzas,

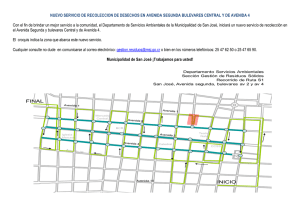

Calle Florida el centro comercial de Buenos Aires

hasta la apenura de la Avenida de Mayo.

Calle Perú desde Victoria al Sur en 1889.

Edificación clasicista italianizante que por

reiteración del lenguaje crea un paisaje urbano

homogéneo.

. . ' ..

.' eran' 24:oó6 extranjeros y 4.700 argentinos y .los

. · 3.9.ooó argentinos y 1o:ooo extranjeros. Laten.

··

·

de propietarios argentinos v'enía

nn1rnn"m"'"''"' de uri45% en 1887, un32% en

SSñaladas.en 191 p.!Bl

. .. .·

persecuciones que llevarían a su extinción: "Tiene el gaucho

que aguantar, hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga

. algún crioyo en esta tierra a mandar".

Mientras tanto, Domingo Faustino Sarmiento; uno de los inte- .

lectuales más lúcidos de ia generación liberal del '80, pronunció aquellas palabras que expresan dramáticamente la antinomia dialéctica que planteara en su "Facundo": "¡Civilización o

barbarie!" Civilización era todo lo que venía de Europa, barbarie

.. todo lo que existía en América.

En 1849 había pul;llicado en París, en "La liberté de pensar",

que los argentinos eramos una "amalgama de razas incapaces e impropias para la civilización". Se entenderá entonces

cómo convocaba a "no economizar sangre de gaucho" para

liberar el ~am¡)o a los civilizadores inmigrantes, total la sangre

era parael prócer "lo único que ti~men de seres hum.anos .. .".

El p~ríodo de la primera guerra mundiai hizo sentir sus efec- ·

. tos. ·n la economía del país al restringirse fuertemente las

·

de importacióf! y exportación de algunos rubros,

oe,ro";encJa·.ooi>tiLien·a continuar9n las migraciones y el flujo de

El cónsul·.británico había informado que "el hombre de lazo y

· cuchillo había dejado de ser un factor determinante en la política argentina y el gaucho de las pampas ha debido ceder

ante la autoridad apoyada por soldados disciplinados y la·

fuerza de la5 armas, se transformó en un pintoresco trabaja~

dar run:lt".< 11 l Por ello Sarmiento concluyó, en su visión del

habitante ·argentino, que "somos pobres .hombres f!enos de

pretensio'nes y de inepcia, miserables pueblos, ignorantes,,

inmo~ales y apenas en la infancia. Somos una raza bastarda

, que no ocupa sino que embaraza latierra".(12l

(

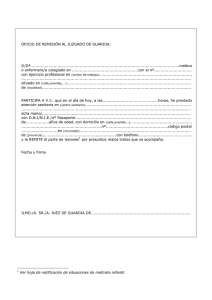

Vista general de la Avenida de Mayo en 1906desde

la zona del Congreso. (AGN).

----·--·-----

Población del país. No cabe ninguna duda de que el país de

:: · 1914:r¡Ó fenía nada que ver eón el de .1880 y ello se debió

, .~ásicámente a la inmigración, sobre todo··an aquello que es

'. .• reflejó'• de pautas sociales y culturales.

.

•

,~:

.. .

.

.

habla difundido su ideología en aquella fráse.-pel "go. .

es poblar... • que incluía no meramente la idea de ocupar el espacio abierto para la producción, sino de "civilizar" a

una "raza" local a la que cónsideraba "bárbara". Era en definí- ·

' tiva "insiruir, educar, moralizar, mejorar la raza".( 14l

.

-

..

Esta llamativa visión raeista del problema tenía sin embargo

una sólida aceptación en la élite dirigente del '80 y por ello se

. la encaró masivamente, sin plantear siquien1 un gradualismo

en .la transculturación, para permitir su in"CCirporaC;ión a la cultura

tradiCional. Era menester li uidar los resabios .de· fa. herencia~

indohispánica _!JPar~ji!ui"oR~~~ión a fondo.

-

.

..

que alteró a la escala misma. de valores de la sociedad argentina y por ende fue reflejo deltransplante ideológico.

Juan Balestni pensaba que "en nuestra raza, hasta entonces

frugal y recatada, había prendido como un virus la fiebre del

dinero, no con los carac.teres sórdidos de los pueblos viejos,

sino con .un ímpetu de juventud 'e irreflexión que se traduci<i

soberbia y prodigalidad. Más que la riqueza misma se par~

seguía la ilusión de la riqueza, o sea una riqueza eximida de ..

trabajo para adquirirla y "de.la previsión para conservarla ..- ~e

·aprendió a vivir de prisa y a mirar la dignidad como estorbo y

los escrúpulos como majaderías: la riqueza se tuvo por hrinor... ".

en

Al_ suceder .la crisis del '90, exclamó Balestra·.sórpreiididq:

"Podríamos desconfiar de nuestro juicio inexperto pero ¿cómo

dudar de la sensatez del capital extranjero?". El complejo de

inferioridad estaba totalmente consolida«¡lo.I17J

. El impacto fue. también grande en Europa y tempranamente

se alertaba en España "Las Américas van robando al continente europeo su juventud" advirtiendo ''Todo el mundo sabe

ya cómo se hace en nuestra península esta horrible trata de

carne humana a semejanza de lo que sucede con los negros .. .".!15l

La soberbia y la concepción política y ec:Onómica del gobierno

de Juárez Calman puso en evidencia la endeble estructura

sobre la que se asentaron las grandes transformaciones del

país y de Buenos Aires como reflejo ~e la ciudad europea por

antonomasia.

;;.,;,,.,,nt""' que vinieron a "hacer la América" enriqueciéndoy una élite que aspiraba al rápido desarrollo y a la

.1~· ;,,.;t::'eliinin,aci¡i6n··.de la "bar:barie'\ confluyeron parcialmente en·'sus

La Revolución de 1890, sofocada a sangre y. fueg·o, dejó al

gobierno sin márgenes. Ei Senador Pizarra expresó: '.'La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto" obligando a

que aportó la inmigración. El cosmqpt?litismcr fue elevacl

categorla superlativa de distinción de

diante este "crisol de razas" y actitudes se" oX;¡iiflrtió .en .u

ciudad "europea".

El censo de ese año 1895 indica que Buenos Aires tenia el

' 15% de la población del pafs y el saldo del comercio exterior

~ueno.soAires, ,qúEI;Il1

volvfa a ser positivo, preanunciando la recuperación.

Estanislao Zeballos comenzó a predecir un mal fin para la

·. economfa si no se revertfa su situación dependiente. Afirmaba

asf en 1.909 que era preciso limitar a los intereses privados en

el predominio que tenfan en la administración, la prensa y en

los propios cfrculos polfticos.(1B)

La creciente reacción contra el fraude electoral, la carencia de

· p-articfPaCióri de vásíos sectorés de la población, el mayor interés de inmigrantes e hijos de inmigrantes en la cosa pública,

fueron confluyendo en los alzamientos y rebeldfas para consagrar en 1912 el voto universal y secreto que permitirla en

1916 el ascenso al poder del caudillo radical Hipólito Yrigoyen

y el fin de los gobiernos oligárquicos de la élite del '80.

También la composición social del paf¿ habla cambiado y la·

formación de una sólida clase media urbana modificó los centros de poder e interés económico que predominaron durante

más de tres décadas.

La práctica.de la libertad habla demostrado el error de Alberdi y

de la gen§! ración del '80 al afirmar: "La libertad es ur;¡a máquina

TEuropa era el progreso y para obten~_rl.t?_,,:!W...Jl.~~.\W,~riq.,.~)

.P.J3.Jiárse ·adoptando .lasJJ:I.~a!>; lós' hombres, las costumbr

I

las tradiciones y las pautas de vida, a más de los recurs

económicos que preve fa el viejo continente. En definitiva, u

-concordancia total de la élite local con ei programa de exp

sión de Gran Bretaña y los paises industrializados que can

rfan·asf con un enclave "ilustrado" en el continente.

í Para implementar este cambio, la "Gran Aldea" debió gene

nUJ!'LO.~ _!l!;()S \JJPªDQ$,. adoptar funciones socialeS,lñéci¡:¡i

temáticas arquitectónicas· y· modificaf'.$!J[·_§]_§lj[.i']ias deequip

miento, servicios e infr<\estructura profundamente.

- ·.

.

.

. .......... ----·-··-·- -· ------

..

La presencia de una población distinta .habrfa de transform

sensiblemente los propios,hábitos pero la élite localno aspi

ba tampoco a otra cosa que a imitar y a mimetizarse con

formas de comportamiento y hábitos de la burguesfa europe

La convocatoria de Sarmiento en 1879 para que Buer¡o!;_!lir

transformara su imagen urbana en mercantil, diriáriiica:y::fr

~" ''" '"'" '"~•1 ~• ·:~ru0do~>

--------------------~--~----------------------~--~------~-------------------

·

·

Li'~

.

A la vez, las forn1as de vida del área central fueron variadas,

ya fue·ra en lé\: '.'city" comerCial y bancaria; en los muelles del

· _pué~o·o en los tugurizados conventillos y otro tanto sucedfa

en los chatos óarrios, los enclaves· fabriles o las sqliuiegas

casas,quintas de la periferia. La éuftura de .Buenos Aires generó formas de vida multifacetadas y variables en estrecha

·. relaCión con. las estrat~icaciones sociales, .la disponibilidad de

. re~u'rsos y·Ja'localizadón geográfica de los grupó,!l urbanos~

~

.

~-';id:;~:

~~

. r'

.

'

_·

·.

~ •·._

1

1.

l

:

.

"""'

:::-

político-soci~omstas

Los in ·

·

·

mtgrantes prota

.

proyecto

centrales de u.

y

cultural

'lUe

h·

b

, n de

cambiar radical me nle al

el país y la

na

~iudada

. El Riachuelo quedó

.

.

calado .. (Pi ntura. de Osvaldo

deslmudoI a b •.reos de escaso

.

mpenale. 1940)

Proyecto del

.

.

Puerto de B comerciante Eduardo M

del nticleo

Aires que definió

para el .

¡cmnal de la .

a centralidad

.

ciudad. 1889

~~:i-o~

l~dero

V ISla del Puerto d

.'

construccion . d e Buenos Aires. L -

(más aW

la comua

es e los diques y d

- .· as grandes

?~ s~ ?Ita calidad arqui~pos_'t~s significaron

ecto~tca} el cerrar

a Y el no.

nlcacton de la ciud d

d~ la ~iugadi plan que· eontó con el apoyo de _los comerqiantes

;Cié 'B·arracas y de La Boca, las autoridad.es de la Provincia de

iE3o~n'9s Air~sy "mui:h~s otras que s'entfan que la nación, así

cóhio la ciudad; debía evolucionar y desarrollarse gradual y

.· cónsiari.temeilte sobre la base de los recursos y capitales lo·. cales~.' 23 >·Este proyecto tenía la virtud de ser factible a un costo menor; que podía costearse con capitales locales y con

é~f>eriencia técnica nacional. Obviamente se eligió al otro:

El proyecto de los capitales ingleses consistía en realizar onerosas instalaciones sobre las costas fangosas y bajas al este de la

Plaza de Mayo ratifi~ando la "centralidad" urbana.

.El vocero de.este proyecto fue el comerciante Eduardo.fv1adero

a quién e¡¡ su.mornento denunció -sin exito-,.Huergo. Como

sostiene Scobie, Madero tuvo el apoyo de· "una intrincad.a madeja de intereses, poder polftico y consideraciones .financie~

ras". Allí se alinearon· la mayoría de los funcionarios "milciona~

les", los pe.dódico~ La N~ción y La Tribuna, casi todos los

comerciantes, empresariós 'extran¡'eros •. los exportadores, los

.mayoristas y las finanzas británicas que eran decisiva~ ..

El proyecto .de Madero -realizado en Loni:li·es~ potenciaba las .

inversiones br'itánicas ''Pofque ·capitalizaba· el fopo existente

'de la red ferroviaria, bocas-dE!.BXpendio de minoristas y. mayo- .

E! insiitucione~ de crédito financien:>", aur¡que signific~ra

ér:iiDflJ19,1.S. gastos y obvi¡;¡mente el acudir nUeVamente a_l Cr~dito

:es decir, al endeudamiento .nacional. ·

··

favor del Señor Madero, innecesario el gasto de 20;000.000

de pesos fuertes oro en la terminación de las ·obras del puerto, complementarias de las ya ejecutadas y perjudiciales al

movimiento comercial del país las obras proyectadas... "'27>

Agregaba "las cosas deben llamarse por' su nombre en una

cuestión que, como ésta; se trata de los intereses permanentes, del empleo de valiosas sumas y en lo que a mi juicio no

se guarda al país las debidas consideraciones por propios ni

por extraños".

Con valentía opinaba "que los Sres. Hawkshaw Son y Hayter

tienen en este asunto muy poco respeto por este país, pero

es verdad que lo tienen menos por sf ·mismos" como ingenie~

·ros, al recomendar obras innecesarias de alto costo co_mo un

dique militar que justificaba el trazadó'gravoso d'e un canal

autónomo.

El proyecto definitivo escamoteó muchas de las.ofertas que.

Madero habla hecho para· obtener la concesión en 1882, pero

no menguó el presupuesto y en pocos años, en 1891, se planteó que el mismo era insuficiente, cuando no se habían. concretado ni el 60% de las obras.(2B)

. En 1898 se concluyeron las obras de la Dársena Norte y qyedaron.formalmente completadas l~s obras del llamado "Puerto

· Madero" en honor de sU prqpu!sor (fallecido en 1894). En .

1893 el .Presidente Luis Sáenz P.eña trató de poner cot~ al

"::··.¡,.

1

·~

derroche económico de las obras portuarias, pero debió abandonar su cargo rápidamente y su vicepresidente Uriburu propuso incrementar en un 30% las partidas destinadas para

concluir las obras de los diques de carena que realizara la

empresa Hawkshaw y Dobson luego de la muerte de los ingeniaras que habfan efectuadÓ el diseño original.!29l

Si las obras t:Sron importantes para la ciudad, quedó sin

embargo claramente marcada la conciencia de que el costo

de las mismas superó toda expectativa y fue un excelente

El Mercado Central de Frutos de Avellaneda que en

su momento fue la mayor superficie cubi-erta del

mundo. Proyecto de Fernando Moog demolido hace

pocos años.

:ea~::~:::r~~~~:::dse:oe~i;::c::::s~::n:~:Jj¡i·s

:e:::

cientes y en 191 t se comenzÓ a construir el Puerto Nú'Gv~S;i:(

·i

señalado Huergci: que eón la distribu-

. ..

o·: •.••,..:,.;r\n a·uu 1"''"'u"'·f'!'", Madero el costo por tonelada de carga y ·

·

más altos de.l.mundo ...

sL!Léll~RQrt_e cori sentido focal del f~rr6~~rri1Ju6f~rz¿d9_p~~

· las lineas de tranvías qU_e no .buscaron la¡; cornuríiq~siories

iaieralízaaas-yarranzaroñ'lá concehii·adón en las '1ermhiales•;

•, :

el

antiguo·proyecto de New

.

de 1824), la

· inversión financiera de la Baring Brothers, el crecimiento de_ la·

'propiedad. inmobiliaria en el disirito central;. eran motores que

apuntalaron a la localización de :la obra de Madero.La Plaza

de May9 adquirió junto ·al tradicional valor simbólico de:alber~

gar los poderes cfvicos y religiosos,· "el corazón de la ciudad",

los nuevos de la concentración del dinero y de la riquezá que

abrigaban las formas paradigmáticas del prestigio para la élite

del '80.

También es cierto que la definición del puerto limitó la expansión al Sur que había previsto Huergo al frenar las posibilida-des de la Boca y Barracas y privilegió el crecimiento hacia el

norte y a las lineas ya tendidas al oest~.

El Pu.erto se convir:tió en 'a referencia precisa de las formas

penetración del fwrocariil en la ciudad, en la convergencia

dominio urbano y obviam.ente en

. -,--,· ..·-·.-··-··~-· que reforzó

económica de'la ciudad y el ierritorio. El siste-

s.u

~t~·3~f.:!~~~1~~~~~~~f~e:rr~o~v~ia~r~io~-·-que en esas décadas fue ·decidid_a-

••• •

:

' r

•

;

>. ·:' .

~-

• ~' ,, ·~.': ',; ·, ' '

La 'trama urbana -en la que se abrían profundas cisuras por

vT.rs, pasos a nivel, puentes; etc.- fue muycondicionada porJa·.

traza del ferrocarril y en 1888 el Municipio dispuso la .coloca~

ción de..bar.r:_~as y guardabarreras debido a los múltiples aeci'·"-,; dentes, asf como la constnicción de cercos y empalizadas

· 'cuando_ los trenes cruzaran espacios abiertos de plazas y parques.

Los problemas de jurisp.Lcción entre-los ferrocarriles (nacionales) y el Municipio hiciera~ notar la fuerza del poder económico y palftico superestruct,ural que 'actu~bá sobre la ciudad.

Las soluéiones para resolver el problema de Jos cruces urbanos

fueron variadas' abarcando desde pasos a alto ñivel. hasta lene

didos férreos subterráneos que fueron _localizados en diversos

puntos y trayectos. Obviamente todas estas medidas dejaron

una impronta profunda en la ciudad y aceleraron la construcción del "S)Jp!,¡u[.~Q..~O.':A "metro" que tempranamente se co.menzó en Buenos Aires e~.

El primer.,trarivfa subtertán¡;¡_o: de. América de! SL!r arrancó desde..el pie d¡;¡ la Casa de Góbier.i:io an la Plaza de: Mayo -q!Je

ratificat¡a sucará.cter de hito- '/se·d~~plazóhácia E)I,.Cóhgre.-~-

.-

...

1

--------·--·---------'--------------,--

:¡

//

( mía. de Ja:Ci~~ad desde el Concejo Deliberante creado en

U880.

·

.

). .

La m.Q.Q~r.nizacióri atacó problemas claves que sólo se hablan

esbozado en la década anterior, tales como_pavimentación

cl~~c:~::;....sJes.§!g_Q_e.!! p]!.LYi¡;¡,t§l§, ...ensanche .. de-calles.. y--for.es.tac¡g_rh

Es evidente que Alvear tenia muy en cuenta las experiencias

no sólo de las grandes ciudades europeas como París, Londres, Milán o Berlín, sino también de las crecientes informaciones sobre administración de municipios en los centros urbanos de Estados Uriidos.<35>

Esto formaba parte de la ilusión co·smopolita por la que ·por

agr.egaci9n. !39_écticikJ2¡¿~1l9S..Air.es.era. u¡:¡a.. slntesis-.de·toda

Europa, quizá~ con valores inéditos ...

Sin embargo Paris_,9~~~~-~jg_i;o.de.at~ªcció.n..pdr.tcipª[, la

ciudad. po.~. ~111.9.11 ()rT1~::;J~~ •.!I ..e:_rad)9rn"l-~r.~~J?.•.UL;l?11L~n

Haus¡;m911n ei:·[email protected]_or !:I.E!l.C.ªIJlbit;J. Un cambio que

no hacia caso a la opinión pública, que despreciaba la participación de los usuarios pero que era omnipotente en el hacer.

Y este maridaje entre el liberalismo económico y las formas

de gobier;no autocrático que caracterizaron a la Argentina desde·hace·unacenturia eran alabadas por la élita:de¡L~ao ..._;,.

El proyecto de la demolición de la Recova Vieja significaba ~-n

la práctica no sólo la pérdida de un edificio significativo de la

ciudad sino también la eliminación de las odiadas formas de

expresión hispánicas.

Esta tarea ya habla sido comenzada años antes con la remodelación que el Arq. Benoit realizó en el CabilclCl, obra del más

alto valor simbólico para la ciudad por haber sido el sitio donde se gestó la Independencia del pals. Sin embargo se modificó su carácter de Ayuntamiento españoi con un ienguaje

neoclásico y como simbolo del prestigio municipal, se levantó

una alta torre para reloj. <37>

Si no hablan titubeado los gobernantes en modificar el Cabildo, menos habrían de hacerlo para derribar la Recova.

Ya Sarmiento habla calificado a la Recova de ''Vetusto, feo y

ridiculo edificio" preparando el camino para la acción. La Recova era entonces :propiedad de la familia Ancho rana pero,

como decfa una editorial de un diario, el Intendente Alvear no

era hombre ;,de detenerse ante dificultades, por serias que

sean, cuando se le ha puesto entre ceja y ceja llevar adelante

una reforma o mejora que juzgue conveniente y necesaria".<38

..

.

. .

El Arquitecto Juan _A.~tonio Bll.~~~i~~,o _fll~~La¡X¡gr9.~ru);~e

proyectarTa demohcion y la umficacion de~~Ja:::

~--~-~---------------------~---:-~~-~~=----------

~· ~~

Plaza, el Concejo Delibe~

'"'.'""'''"nn 'i!.Yt_c,9r;átic:a .de· Alvear y lósuspen,.,.ltllnrirm~•"

Rcica disolvió el Con·"''~'~'"'" Municipal ·¡,ré'Sidida por Don Tor~

.-v.f3, todo un ejE!mplo de. democracia.

·

.,.,.....•..,-·-...•.··-.-:·- dispi:iestÓ a arremeter· contra el'últi,. é qued~ba en la Pla2:a, la Pirámide ·

pron'Linciamiento ·del 25 dé· Mayo de

o:•.iln"''c"1nii<:iiñri intE!grada entre otros.pó.r.Mitre; Sar'miento

'''1;.'/j,V.ell<lne'da lbiJró preservarla a pesar de la poca claridad de

;·excepción hecha de André.s Lamas. En

.

com;:urso nacional para un gran. Morii.unento la Revo

de Mayo que ganó el italiano GaetanoMo- .

retti y que incluía un museo dentro del ci.Jal cjl.iedarfa lá Pir'áinide de Mayo. Afortunadamente; no se concretó.

Y<··;;;;;-';:¡·;:;;;~~;...,:;.;

a

Al mismo tiempo, Alvear encaró la forestación.de la plaza eón

la colocación de palmeras que llevó a algunos .ediles opositores a comparar el nuevo escenario con "una aldea de Jamaica, o un ingenio, o un potrero paraguayo, O brasilero".

La Avenida de Mayo

La idea de dotar a !~dad de un gran paseo urbano se ve~

.

desde la década déf'iO por Sarm1enro quien

.~.ctlfa:,pr,opcJmlr como modelo a Jos "Campos Eliseos", ei"Bois

·aet-'~•OUioa•ne"parisino o el Paseo pel Prado mápriliiña. ·

18aa fse

obras. que recién d'reron inicio en

co(icluy~róh en ·

.

·.

.

.

.. •···. . . . . . . . ·.· ·. '·

. 1894..

'3,:-.

.La ley de 1884 fue reglamentac!a, por un¡¡ ()rd(lnariza del 21

·.·de s.etiembre de 1885 ,en ·la quei.. _sl3. d[sp~n¡;¡~;.!¡;¡s, f9rm.~s:-~e,

expropiaCión y la reglamentación P.;;~r~quii:.las hüe'vas 'Cbnstfucciones no excedieran lós veinte 'tii'ehc\~: •'se có'íi'Sidérab-~ corivec

.niente "que las fachadas ·se ajÚsi'ell éhJa'. ¡jdslble -¿¡

plano arquitectónico" 16 que obviame~t~.contrad~c::í¡¡ el (lspfri-:

tu de competencia entre edificio_s .y 1¡:¡ bú~cj~é_g~_de· p~estigio .

.. inherentes a las obras que reqLi~rf¡¡·ar ii)Qívidüaiismq l,!i:iéraL ,

Tal propósito quedó pues en letril mue!ita~: ; -~>-',...

uil mlsrrió

.' . '

-~-La. apertura de la Avenida de 32 m~;~~~ d~:~~;~g;:~~ri~~~h;~

··-··da "Boulevard de.Mayo"por·Ja·comJSI()~·quenomb~~ lalfiiE!nt

. deneia se demoró en uri prolongado diálogo c:ori Jcis!p~ppietaf' .

rios, muchos de los cuales llevaron sus derechos é'!rita lcis'lri·

bunales.<42l

··· :•::';,~!!':{·

c~n i~. los_erobÍ_em~s J~~{f~i~o

Junto

las

aparecieron como la ¡ustJIJcacJon de la~.!ia. pues:·en el

áréa central "la población se mueve oprimida en lás.principa··les calles; un carruaje, .un tranvfa, un carro .detenido paralizan la circulación".<43>

·

La obra.de la Avenida de Mayo, vino sin ·

vas pautas de comportamientO· · ·

se constituyó en e!

.. .

--....;..:..:...:::_,;;,.,.,~

·.,:'

Vista de la Avenida de Mayo desde la 1' ~a de Mayo

hacia el Congreso. La cisura del arligi;o· tejido

urbano colonial.

~, .¡;~~Q:.pani:ser YL~~or el_viªi.il.r.o'.:te_agQ'-ªºª. en el á~a central

· . ···:. que:.era·la VJdner~presentagQJl. ·

·

•

''._\,;:,:.:.:·.~~.·.··~··: .

..... :':.:. -.:· ·..· ..:-· ·.'l' :;.

.

.

.

.

·. ,'Ui- imágeri de :la modernización estaba dada por la amplitud ·.

-~,e)a.Avi3nida; los refugio¡> centrales, las veredas anchas.. y ar(l'l.oladas cciri plát.anos y 1;:¡ .l_lomogeneidad' de'líneqs d.é. edifi. •cfos:·Así cómo eri un extremo se levantaba la Municipalidad y

dia~i6 L:a):ireinsa d:íloéaba su. sede, hubo taf!ibién multitud

. dE¡i\idificios dei ,ofiCinas, bufetes de procuradores, iiliogados y

esqr.ibarios, cuyo lugar. de trabajo era ei'Cabildo convertido en

Tri~un·¡:¡l, que participaban en la construcción de la imagen de .·

1¡;¡ /\y~nida; Esta se cpmpletó con las grande's tiendas, teatros

_y¡los .enormes hoteles Metropole, Windsor, Imperial, España y

. Frascati, las confiterías y cafés (To'rtorii, Gaulois, Curuchet)

que proyectábán sus espacios hacia el exterior.

. el

En realidad, la imagen de la avenida tardó varios años en

consolidarse pues desde Plaza Lorea hasta Entre Ríos permaneció la edificaciór1 baja hasta la concreción de las ot:>ras

del Congreso Legislativo.

El comercio no se animaba a instalarse en el boulevard por

temor a que su excesivo ancho y la amplitud decretara un fracaso, no faltando -como bien ha estudiado Elisa Radovanovicproyectos utópicos de Galerías Subterráneas bajo la Plaza de

Mayo y la Plaza Lorea.! 45l

Entre las modificaciones de hábitos que introdujo la Avenida,

puede destacarse la vida que dio al espacio de las anchas lle.

. mtrs.) la proyección del café al exterior. A diferencafé parisino en los que me~as y Sillas se colocaban

-sobre la entrada para observar la Avenida, en Buenos Aires

se colocaban en el borde de la acera observando a quienes

circulaban por la vereda.

La integración de la mujer en el café fue otro cambio que no

se efectuó sin sorpresa y dificultad, toda vez que eran los primeros escarceos públicos sujetos, por ende·, a fuertes críticas.

El caJ~..To.!!Q!!j con ingreso sobre la Avenida y salida por la

cane paralela coloca hasta hoy sus sillas sobre la vereda y ya

en 1898 se lo describía como "espacioso y bien ventilado"

donde concurría un "componente social distinguido y familias

·

enteras que de noche iban a tomar helados . : refrescos".

En el verano la Avenida era un "imaginario bainP,;;trio" para los

que no podían abandonar la ciudad y allí se ins:,1laban en las

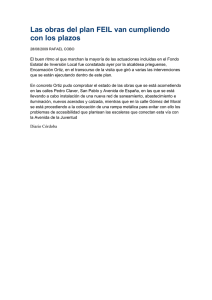

El café.lugar de encuentro y contemplación señaló

la apropiación de la vereda pura estar .

. El carácter de la edificación de la Avenida de Mayo.

1~ forestación y lus descansoS centrales generaron

un paisaje urbano inédito que modificó las formas

de uso de los espacios públicos.

Hecoleta disp~so l,a forrilaciÓnde. un gran i(3.gci artificial

n de Una "gru)a" en;l,? lfnea de los revivalist~s

que · inveintab;;m "landscapes';.. ~1 .exótico paseo

duda una mejora sustancial para· ta zona y Ja. re. .

co·n cEllh;!ades p;:¡isajfsticas del Jugar, partii::u- ..

nte qe la barranca.

·

· ·

También quedó sin efecto un Proyecto de Baños Públicos

frente al .Paseo de la Recoleta avanzando sobr.e eJ· rfo, pero

. es importante. señalar la, .c::onciencia de no perder totalmente el

contacto de la ciuda.d con su principal elemento vitaL

Para la realiz.ación del Parque del Retiro ampliaJ;JdO la Plaza .

San Martfn hasta el Paseo de Julio se debfa derrieler el cuarAlvear hizo pi'antar Uf1a gran cantiqad de espeCies en

tel en que San Martfn .organizó el Regimiento de Granaderos

·

~.'Hueco de ,Jas Cabecita~·; hov Plaza 'Vicente

~ en 1813. Fueron Trelles y Vicente López que lo incitaron: "río

uh ,área hastá entonces poco poblada. Es inte.: . /debe Ud. demorar la demoliciÓn de ese viejci Y,ruino~ó edificio

acot~r. que esta· obra y otras, coinó.Jas de la Pla:Za ln,.. que se encuentra sobre la barranca del Retiro". La fiebre del

e:ncia y l.a .Belgrano, fl!eran realizadas y mimterüdas

"progreso" cundfa por doquier, y la demolición de Lin edificio

. apoyo del 'vécindario lo cual retomaba antiguas tradi- .

se subsanaba con una placa o un monumento recordatorio .

. cienes urbanas en la generación de espacios· públicos.

· be ·aquf nace la característica de la "lapidomanie" que algún

Otra pl~za ¡:¡ue·sufrió profundas transforiDac:;iones fue la antiviajero francés detectó en los argentinos ...

gi.Jq Plaza de las Carretas, hoy Miserere, donde se realizó en

.

1880 una Exposición Continental que marcó una significativa

En 1883 Carlos Pellegrini le escribió a Alvear desde Londres

'2'modificación en el uso. Alvear, concluida la Exposición, dise·-. diciéndole que "le faltan a nuestra Capital esos adornos utiiísiñó allí parquizaciones de forma oval con una rotonda central y

) mas que le hagan una verdadera gran ciudad y no una simple

arboleda perimetral, con parques de jardinería de formas cae

prichosas que permitfan "recrear" las condiciones de la natuaglomeración de casas donde se agita una colmena humana",

raleza con diversos tipos de plantas.

al proponerle la realización de un .@rdfn Zo~o.

cql~.de...f.uentes .. ~ ..~sta\U_¡¡¡s adquiridas en Europa fue

de las preocupadon'es aeAivear, aunque algunas no puconcretarse por carencia de fondos. En la Plaza Lorea

sería totalmente modificada cuando se construyó

1 Congres·o- también se colocó una calle perimerTl'lirA,~t"'<1"' y 4 parterres con estatua central.

Las justificaciones son por demás notables: "Para admirar ~na

flor, un árbol o un paisaje se necesita cierto grado de cultura

que no siempre se encuentra entre la gente de trabajo, mientras que la salvaje e imponente mirada de un león africano o

de un tigre de Bengala, las proporciones enormes de un ele-

·La calle de la Avenida de Mayo quedó dentro de un

ámbito espacial definido por las fachadas, toldos y

las mesas del café protegidas por los árboles. (AGN).

- '.· ' El ¡;¡rquitecto italiana' Cestari, autor de la mayoría de lo¡¡ pabe,:,::·:•.: llenes; se esmeró en le¡ realización del "Palacio de los Elefan'·X';._\'tes~ qu·ei fue úllii réplicahistorici~tii del Templo de la Diosa

~i[na~c- hi,ein. Bom_ bay (lnd_ ia)_, con _d,etalles ornamentales· y es; .taluc¡s·;toinadas" de,citros templos cqmo la de Madura y bajo

--·· "!( ·

-.. _'''( '- d ·¡" •¡j·

,;:;:~_,,~!3, 1 eve.s. e "e<?,rgo de •Aso a•, .. - . ·-_ . - .·

.

';:'_ ;<

plazas.

.

· ·

·-- · .· • ·

En 1898 el Jardín Botánico de Palermo estuvo listo,

sumándosela la labor de Thays en ei Parque Tres de Febrero

transformando las zonas bajas y pantanosas con re!lenos y

adecuados drenajes. La construcción de un enorme lago dotó

==5> la tierra necesaria para los terraplenes del ferrocarril, mientras

se· aqoptó en otras bbras

Thays manejaba con solvencia los "panoramas versallescos y

_ _

Lagos" diseñado por e}franjaponeses, eclosiones tropicales y árboles mágicos nunca

V"lr.hAr-·An•1899·C00 deStinO a restaurante. . . .

SOñados". Junto a las especieS forestales;· laS estatUaS, las

,_. --·.··. ·- ,,.

,,. .

glorietas, los embarcaderos, farolas, jarrones y maceteros,

:'El ~.SP~~!o: exte-rior era !,1na, disparatada: combinqción _indobancos y todo a·l equipamiento habitual de los paseos eu-.

musuim.?ria" <:on· rem_iniscen~ias del Pabe¡róh de Brightcin.y

ropeos.

de.sa~rollo' exten'so den:JosalaiHjUe avariÚ!I:ian d_esde<ei:cue'r•

.

.. •

. ...· .

· . .

· po ·centra¡:de tra;¡;á. octogcinal.(4•l· Los;~ua~ra ol:iélis~os·,q~!;l'\ __ . Lé! :llegada del ferrocarnl fac1~1to la accesibilidad Imprescindible

_flanquea~~n el o_c;tpg~rio y los mástih:¡s_~ligeri:!l)an el peiíil.i!~; >·:..Y.~es~e ~quel momento la c1udad encontJ,ó el lugar d(3 recreala ·construcción que pr\)rito concitó)a adhesión decr(;lpien~~.s; . /c1o~ dommgue.ra con el paseo en carruaJe o en bo~E!· la fotosectores que le dlero_n Intenso Lisc:i lúista 'su'i:Je¡i!bli~ióil/~ií~;t' _ · g,hraff~, el concierto Y la banda, e_l restaurante, el café: o. la le--· --· --,- · ,-r" .:;, ·y.

e erra.

1929.

un

c~ri sú~ ¿Ci~i~~s::,i;~~~~~~:i<

público~

El con junio. del Paseo de Palermo;

. Thays fue transformando paulatinamente los paseos

das y con ·los famosos portones de ac;;qejp ál are¡¡ parqúiza~. ·· ·

¡¡¡ la vez que enfatizó la forestación y en. 20 años (1890-191 O)

~da, no se mantuvo estático ial cual se lo inaugurara: eti 1875. -?plantó más de 150.000 especies en calles y avenidas. Se le

. _Más tarde, Alve~r le adicionó las farolas. que·t~ajo 'di;} Europa,

deben también las ambientaciones paisajísticas de los cascos

·.-,,_;y abrió la Avenida Libertador.

·__ ,. '•

• .

de estancias de los principales terratenientes de la región

·· -·

-···

pampeana y no pocos jardines urbanos en casas quintas .

.J'Lé! carta -magna y las cuatro regiones árgentlrias~;:común"Para cada casco, quinta o mínimo jardfn de inviernO.; ácce- .

diendo al pedido de su amigos, Thays inventó el detalle que

.m.é'iíte CQQ~9ido como el "monumenio. de lp,~.~~P-~~~ies". fue

_

r

-----------

-----

.

.'

f.--

·La presencia del automóvil fue

. modificando el uso de la Avenida de

Mayo y eliminó los paseos centrales.

Vista desde la Plaza de Mayo hacia el.

Congreso. (AGN).

·. ·

como Director de Paseos fueron el Rosedal y los Jardmes de

lriiiiernd '9¡; Palermo. Pero Sl.l aeción abarcó también al urbanismo, destacándose Carrascó por su continua"prédica en

pós de un estudio sistemático de la rtueva Ciencia y su defen:sa d13·los p_rofesionales locáles ante la contratación de extran~~-

.

se dispuso la confecció11 de uri plano oficial del Municipio que

completaría el <imt¡gu9 eat¡Jstr9·B·ear~,0 ~67). "El rápido incremento dé la.poblacióri y el gran nqiriero de construcciones

. que se l~vantari día día en el centro de la ciudad y en los

sutiúrbiqs tiac:.e iridisperú;~bl~ proy\')ctar la mayor brevedad

. un plan gehera(.dé eh~ªriche:c:c)~ la apertura y formación de.

. calles cui,la direcCión y 'aiJsho i::?rresp<?nda al mejor ornato e

·

· higie()e de los barrios n~ev~s;: pr~pii:i<;~~a Alvear. .

a

a

../< Las call.es .y avenidas

Pero recién en la Ordilnariz~Munidpalde 1904 se resolvió el

ensanche de algÜnas·~rtei-iás pérÍm~irales como Corrientes;

Las modificaciones de formas de vida de la ciudad tuvo· un

. CÓrdoba, .Santa Fe, 6elgraniJ, Independencia y San Juan, al- ·

gran impacto en la proyección de uso de los ·espacio.s públi:

1913 y otras se han

cos, sobre todo en las·calles·y avenidas.

· '· ..· gunas de las cuales 5'~ conCretár6n

'.efectuado· en año;:; recientes.,· ..·

La calle coric.ebida.c.omQ_pasep, c~~Jugar-de.. ~DE~~I).!r_o y

Los.sucesivos goblern'os nlllnicip¡;¡ies _dier6n continuidad a

rélació.tLs.qpial y no meramente como eje de paso fue defiesta tarea y as! el Intendente Bullrich paviments), entre 1898 y

niéndose sobre la primera experiencia de la concentración

1902, 1475 cuadras y fue completando las obras dé Paseo

comercial minorista en determinadas vías. Este.atractivo de la

Colón y Lea~dro'N. Alem.<51 l

identificación funcional que tendió a enfatizarse en el distrito

Én la cleterminación de USOS, la calle-easeo pOr anionoma.sia\ '

central sin embargo fue complementado con otras propuestas

desde órincipio·des!i¡J~l!Lq.f.Jodda~~denommacúras¡ das:

de avenidas-paseo, quizás de" alguna mariera preanunciada

de 1821) y que tuvo el honor de recibir el primer empedrado/ ,

por las quintas de la "calle larga" de Barracas (avda. Montes.

porteñq. A la usanza ·de la Rue de la Paix parisina o de hi OId .'\.

de Oca).

·

Bond Street lónciinense Florida fue, a pesar del tranvía que ia;j

·..,nnA><i<'•n con las nueyas plazas y parques constituía un

recorrla,'con l_a_ luz de gas y. los t.oldos de las tien?as. ~ás r.efi-il

eiE![Tl,en1IO.JBSEmc:ial de. estos usos y el paisaje urbano se enrinada~ de la Ci.~dad, u~~(l-Q!'l~r.Q..Y ~efer~rc1a carac-L !1

,. córi.la·forestación

abundante que se fue incorporando.

te!fs~ico de nota~le persistencia a trayé.s del tiemf>l'.·. ,.• i. .. ..· ' .

.

'·,

.

en

i.

:¡

¡;

'.

Jurto a Florida, cabe destacar la actividad· de_ otr~s callas del

c~ntro como Victoria (®.?Qillo_Yrigq_Y._eri) donde se conjugaba

en;1897"ellujo y magnificencia de las ca~as dé modas, joyarías, abaniquerías, marcarlas y los g-randes establecimientos

qua, recibiendo pariódicam.ente de Europa las últimas noveda9es de estación son el rendez-vouz obligado".

pañia Alemana Transatlántica de Electricidad que en 191

ten fa cuatro usinas y más de 25.000 abonados.

La expansión de los servicios de correos y.telégrafos var

-iünto con.. la· presencia dEilteléiono- las condiCionas de a

miento que habla padecido la población y las generó la

vicción de que la modernidad era un hecho.

Infraestructura, Equipamiento y Transporte

L~s cb:-as de san~-ª!!l.iQ.~tc cgm~n~ª-das -ª!:1.1 BS9 y acalaíadas

luego de la ·epidemia

fiebre-amarma,·ilicanzaron su apogeo

eñ-::las]flffiñas aéé-adas·-deTXI)CcciñTaidaa de ,;que el grado

-de-cult1Jra y progreso de uná población puede:apreciarsa por

la cantidad de agua que consume" no es de extrañar qua en

el plan de modernidad esta fuera uno da los rubros a los que

SB prestÓ preferente atencióri.(SS)

.

de

,··.

Las.lo~n.J~I Rfo de la Plata, cerca de 'Belgrano,

exJgreroinlbras-de-import;naa-liasrasü1raslado a la Recoleta

donde estaban. ubicados lo~ depósitos de asiento y filtros. De

allf era bombeada al enorme depósito distribuidor, ubicado en

las calles Córdoba y Rfo Bamba, qua diseñó el sueco Nystromer como un ''gran palado púbilcq" ocultanqo su carácter utili•:·:

·

..:·;

tario. •

·

~ci cio~éál'iárn6ieh se fo.imó~¿~~ar.í~cio con B~d sec. -iicioes;-ün-;q-u¡;;::4o¡rypreÍidia·ll:i"recfde 'Cloacas c·aled6ras'e

En el transporte, la extensión de la red_ de.tranvfas-estaba

direciaieíáciÓn ~~e-~;~nchairiienlo e~orme que ii:''{.C?.._i?, c.

el_ período: . -- - -- --

en

El tranvía de traE_9Ló_ll E!)é_qtrJca fue desplazando al an

sistema de tiro. animal y cuatro compañías tendieron a

.:;antrar servicios que cubrían hacia 191 O un tendido de

kilómetros y que transportaban anualmente cerca de 300

llones de pasajeros.

L¡:¡ arT1p_!i~9cS.!l.cl.~J~-r_~__!~~i~ria_Q~neró barrios. y la~

cia d¡¡l_barr.io atrajo al tranvía con lo cual, en una interac

intensa, se con-virtió éste en uno.da los gr.andes.motores

-.!~_~on el ferrocar~il::_~: la :xt~n_si_ónffsica de fiy§lnoS-Aire

En 191 O la ciudad contaba con casi 2.000 ~utomóilile,li•Y;(

de 4~.000 car~u;;~j,es de tracció~ a sangre, I~·~U? _d~fi,n(~

notona evolución respecto de decadas antenores.

_- .,

=----- --------~~~L-----~............._,;__.........:.;,;_____.....__ _~--

Otro elemento adiCional de gran importancia fue la extensión -

ya señalada- de las ·líneas de tranvías que iniCialmente acom~

· pañarón la traz.a 'de las líneas' férreas pero al misino tiempo

' . fueron diversificando las relaCiones dentro del distrito central y

'ent're.~ste ,y los barrios p~riféricos. La expansiÓn deUmrw.la.

ft.iyo una consecuencia directa en la valoración' de la tierra

h~ba~a ·la p'rópiedad inm'obilii:uia y generó desarrollgs califi.bados E!J:i determjoadas..áreas, tales como la !')Xpam;jóo..A!l_l

..

lbimio norte· y su's quintas y residencias por 8Jlenida-Aivear._

~ . !hacia la Récoleta.

· ·

·

·

y

Al mismo tiempo se facilitaron las operaciones especulativas ·

con leteos y conformación de unidades residenciales. En .

1886 se afirmaba ''basta qüe lma caile lejana se pavimente y.

que Ulla línea' de tramways se aproxime párá hácer habitable .

el barrio". <57J

·· ·

·

El valor de la tierra urbana se habfa duplicado .entre 1870 y

1886 no sólo en el área central sino también en los suburbios

dond~ a 'partir de la década del.'80 habfan crecido predomi· ·

nantemiúlte las operaciones inmqbiliarias.<58l

Con la electrificación de los tranvfas a partir· de 1890, en lá

primera década del siglo bajaron sustancialmente las tarifas y

por ende se facilitó la accesibilidad de este medio de tra·nspor.• _..

. : . ,obreros, De e~Úi. forma, entre 19,00 y,191il el ..

..

'

vendidos pasó d(jl'123 millcin_es 324 mi~-.·

crecientes gán¡¡.ncias fueron de(errníri~r:id_o)a

a

En 1911 se acotaba: "Al Sud y a((o!'l_g.§!)en los bañad

bajos de Barracas, San Cristóbal, Flores, Vélez Sarsfie

San Carlos; en el Norte, en los anegadizos de San Berl)a

Palérmo, cuenca del Arroyo Maldonado, Barrios de Dar-W

Alvarez Thomas, Sportivo, bajos de Belgrano, de Saave

etc. se han levantado en pocos años numerosos centro'

población y edificación que careeen en general y salvo r

excepciones de servicios de agua corriente y cloacas

empedrado, desagües y alumbrado".!601

La conformación de la ciudad en su nueva jurisdicción de

una enl(olvente con varias "ciudades" a las que se fueron

cionando urbanizaciones sin la necesaria continuidad físic

la trama "urbana".

La arquitectura de la tradición funcional inglesa y

la infraestructura señalan su presencia en el paisaje

urbano de Buenos Aires.

Pcrtil de la zona sur de Buenos Aires con el puente

Avellaneda que señala la extensión de Barracas hacia

el otro lado del Riachuelo. (Pintura de Luis Ferrini.

1942).

No debe extrañarnos que los viajeros tuvieran lecturas v

das y diversas de la ciudad según hayan estado en el

central, Flores, Belgrano, o algunas de las nacientes. ''vil

Uno de ellos lo .definió con claridad al afirmar que Bueno

res "no es una ciudad sino un conjunto de ciudades yu

puestas".l611

--------- .. ____ _

-·M~·---'

La población tendfa a dispersarse y ·sólo la décima parte d

misma vivfa en el área central en 191 O donde, ademá

pred~minio de las funciones terciarias empezaba a. ésbdza

reduciendo el uso residencial.

.-_ .:. ;·;:i'

----~------~--~~----·-------------------

la gestióñael iiitehaente·¡\lyeé!:(aldes.~r~l_l~~-~::;!a área.

La c;:onp¡¡.ntración en el [lorte c!eJ. poder económico_y.Ja.nueva ·

localizaciqiiCiela:ang¡~qL,J.L<! y sectcires-de pode( soCial tradi' cional definió,· junto con el-proceso de ~u~urización.cj~g

~. la collÍQ[flli!ción de la nueva ima_gen .ur!;l_ana .<\gy_Qlzam:!q__

la..dk!~ntre pasado .i. modernida<!_Q..l?Ls.e_pr¡;¡Jjg['ª-~tre.

"~y c¡vilízacii'iñ":- ~--·

-:-------.-.-

'

Tampoco el crecimiento de los barrios fue homogéneo o derivó de las mismas circunstancias; zonas deprimidas de Barracas alternaban con antiguas .o nuev?s residencias. señoriales

como las de Sáenz Peña, Cambaceres, Zubiarre y Guerrero.~~. - · ·

··· · ·

·

En cambio Flores, .B.elgr~()O__ y.J~.r.~.ciente. Vil!a_ P.!!Y.9.\Q. se caracterizaron desde un comienzo por. albergar zonas de quintas para fami!i~s de altos ingresos. Villa Alvear y Villa Devoto

fueron diseñadas ·eri 1888/9i)or él Arq. Juan A. Buschiazzo por

er¡cargo del Banco Inmobiliario: Villa Alvear comprendfa las

.calles Godoy Cruz, 9órdoba, Canning y Santa Fe y se urbanizaron 11 O manzanas con centro en una plaza ubicada en las

calles Serrano y Honduras. Buschiazzo p~oyectó casas en

serie para diversos niveles socioeconómicos, pero la crisis de

1890 ,frenó el impulso y deriv(l a que muchas de ellas fueran

vendidas dando, sin embargo, origen a una zona importante

. de Palermo.

Scobie indica cómo·"la radicación de establecimientos indus. Úiales en· Buenos Aires a diferencia de otras ciudades, se limi~

tó a afirmar las pautas de uso de la tierra ya determinados por

la topograffa y el transporte. En gran medida, pequeños talleres dominaban el panorama de la industria porteña".l64 l

Hasta la expansión de industrias en la primera década del

siglo XX predominaban 'en Buenos Aires los pequeños talleres

de artesanos y oficiales muchos de ellos ar¡exados a la vivien- ·

da.(6S)

Daireaux escribía en 1888 que "no existiendo a.quf la grande

industri¡:¡... el carácter distintivo del trabajador es de estar

aislado, más bien artesano que obrero, esp¡;¡cie de pequeño

patrón ... ". 166l

Las zonas industriales ubicadas sobre el Riachuelo más allá

de Nueva Pompeya o en Villa Urquiza y Villa del Parque se

concentraban en la transformación de la producción agrope-=?- cuaria continuando en algunos casos la tradición decimonónica (molinos harineros, curtiembres, cervecerfas) o desarrollando con nueva tecnologfa de grandes instalaciones como

las frigoríficas, destilerías o aserraderos.

La.s.J.!!9U$.!~las. de .mayo~-tamaiio-o· manufac;tur.as.:,que oc;upa- .

ban mucho personal (fábricas de zapatos o licores) .tendfan a

radicarse en la periferia en virtud de la elevación del cOSto-de

.la tierfileri'lás'ioñas· ceiíti'aies y adyacentes .

fueron elementos dinámicos de una población de recursos

medios y de obreros que construían su pequeña casa de dos

habitaciones y baño cubierta con chapas de zinc.( 67l

, El !oteo, €1.1 templ.o. Y...lé!. E!.S!il9LÓ,n en éste como en otros pueblos eran esencialmente I?J. génesis ..del-poQ.l.~o. !.a. plaza-era

aqufun E!Spacio público..residu¡;¡l, a y13ces u.IJ. P.91r!!J.O_Q..QQ!!!.O

en VHI¡;¡ .Ur.quiza·la cava de tiflªJ..C!.diH!E!rfa. Pastaban allf libreriiaiite los animales h¡;¡sta-que..aLile.cindario..la..alambr.aba..y

/X'I}.l<! .moline!!ls .esquín¡¡ros para ap::;eder a algunos .. b¡;¡op9s

qúe esperaban la.so_mbra 9e árboles. en crecimier:~to. Lugar de

fíéstéls y kermeses, la·p-laza era más un "sitio" por sus usos

que por su configuración fisica.

¡

!:§!..YL\!.9-~Uerrocarril. er<:~.~Lotr.o HmiteJfsico~esencial-para la

\

e~pansión del R.U..e!:>lo, agravado en el caso de VHia Urquiza

El equipamiento del barrio fue precario hasta el siglo X

surtidor de agua municipal (1885), la Plaza de los Corrale

iluminada con kerosene en 1882 y en 1895 con gas, y el

plo de San Bartolomé recién se concluyó en 1934. Las· c

teristicas de miuglnalidr.~d se enfatizaron con las inundac

que aislaban la zona y dificultaban el tránsito de las car

Las casas eran por demás precarias y "cuadras habla q

contaban con una sola vivienda de sala y comedor".

En esta zona se habrfa de construir uno de los primeros

juntos de '.'casas baratas" para obreros realizadas por la

misión de Damas San Vicente de Paul en 1912 con 96 u

des a los que luego se adicionaron otros conjuntos.

..~r

d b

.

.

d

t' 'd

1 a. a. 1as .ac lVI

! porqi.ie-·ar-ñíélvímiento original de tierras habla convertido muOtra t~og 1a. e amo- popu 1ar, Vln_?_U~

chas calles en zanjones y lodazales de barro removido.

'·, portuan~S-~I']_f'!Ste caso, e~ La Boc~_del 81a~huelo, po~

--·

·

----:::::.> de antano, pero que a partir de la decada del 90 con la

La radicación de grandes industrias como la Cooperativa Ta- ~

bacalera italiana-francesa Avanti que empleaba 1.500 obreros

y la Fábrica de Licores Clarac cuyos depósitos cubrfan más

de 12.000 ni 2 dieron fiñalmente lé! fisonomfa predominante..

mente popular al barrio.

.

'· Otros barrios se fueron configurando a través del tiempo ·sin

/ u n proceso fundacional tan explfcito como sucede con Parque

guración de la capilla da San Juan Evangelista tendió a

solidarse como barrio.

Desde 1875 funcionaba la "Sociedad Progreso" que cob

inmigrantes e hijos de inmigrantes donde p'redomi[laba

genov~ses e italianos .del norte (Véneto_ y Lom~:~mt~)!~l

vascos y gallegos, austriacos de Dalmac1a y;los:·cro.¡;¡t

fuerza de las colectividades fue caracterizando ái:b'~r

i'." .'

'

. '. •·' ;:·.. L~ --~~'11;~ '·,.

··;·:~

blación siguió creciendo por la pr.oximidad a potenciales fuen~e~ de trabajo.

'".1

.,

: . ··en, ese :Período a fines del siglo XIX cuando alcanzaron

. rE!t~.ya:~cia,las: co_nstnÚ;_.c;;.jones de viviendas.i.~alizadas.:.c.QJJ_

·<;:napa _aca.!Jalaclay_ madera pórlqs calafates y mirpinteros de

la ~iber.a·~ere!Ses que dieron a La Boca una fisonomía peculiar

en el pais¡;¡je,urbano porteño.

·

· ·

·

·. fts~pi:¡.lag.!as.de.-vivier:~da-popular_urbana.señalan no meram?nt~ las transferencias de pautas de vida de los inmigran~­

tes, smo la capacidad de ·personalización del habita! a través

· del ejercicio: del oficio artesanal. La-vid.a.deLpatio comunitario

· ·E!l.in.greso e_2!:___!g_s...callejones..y;J.óS::reducidas_;l;iTieñ~

pr~~ón..{cenefas, carpinterías, etc.) extrafdos de la ·

auitecturairidustrial o ferroviaria, indican una riueva manera

· de adecuar las respuestas a las pasibilidades existentes.

La creación del Mercado definió. una forma de amanzanamiento diferente en las irregulares divisiones de 5o lares de la

zona, pero las caracierísticas de· concentración de carretas

definieron la vida del barrio .

Los escasos pobladores vincÚiado.s .k la-aciiyidad económica

del Mercado. instalaron una capilla eri 1868 y en la misma

. época la construcCión de la esiádórt del. Ferrocarril del sud

·. défi~ió las tran~formacione~, con ia· ~diÍicación de grandes

b<macas.y almacenes, pulperf?s, canchas,_de bochas y frontón de pelota además de:üibladi:is de bailé que c1;mfiguraron

en el período 1885-1900 un populoso bardo.

·

··

Torcu_ato de Alvear t~ansformó el antiguo mercad.o en plaza

desalojando parcialmente a las carretas eh 188~ y construyendo una "Gran Rocalla" (gruta romanticista que semejaba a

un castillo en ruinas) que _fuera calificad¡:t por periodistas como

un "espléndido mamarracho" y un· "valiente derroche de la

renta municipaJ•_(71)

Un año después de construida, en 1889, fue parcialmente

demolida por el Intendente Seeber "pues la monstruosa gruta

no solo afectaba la plaza sino que, según opinión técnica ·autprizada, amenazaba derrumbarse"Y2 >.

La tr~nsf~rmaciÓn del Mercaqq a·~ Plaz~ y 1~ nueva esiación .

de ferrocarril, no quitaror1..el rol:~~- servici9s que habfa adquiri-

- - - - ·-------

La Estación Constitución del Ferrocarril

del Sud. La pre,encia de grandes

\onju~tos edilicios que concentran las

terminales de transporte; de fcrrocarr!l y

tranvía.

27.

· Hall de la Es1ación Consli!Uci•ín. El

prestigio de la obra de equipamiento que

contradice la simpleza expresiva de los

andenes ferroviarios.

. . :(7s¡'. ·,·:

.

.

indica que en Belgrano habla cerca de 30.000 habitantes que

cinco años más tarde hablan crecido a más de 52.000 casi

duplicando su densidad de ocupación. En el censo nacional

de 1914 los 89.866 pobladores 'l)os indican que increlblemen, te la población de B~lgrano se triplicó en una década y, a

pesar de la extensión. de la circunscripción, .la concentración

en el área urbanizada define una sustancial valoración edilicia

y barrial.

·

.

.

püeblo; -parte central de un partido· extenso, tenia como

calles de Circulación; al Norte la actual Avellane. .

·

·

ál Sur Directorio y aiOeste San

··.· . L,¡¡¡ construcción de .la nueva iglesia.eri ~y

. · ' la' . · iÚición de la plaza ratificaron con rigor e.l ;'centro" de

·· ·. ·: FlqreS pero el perfil edilicio se apoyaba a la vez en obras sin~

guiare!;¡ y dfspersas. como la quinta Miraflores de los Ortiz

Basualdo, las de Terrero. y Miró"Dorrego entre_ otras.(76l Flores

de. todos modos mantuvo hasta comienzos del siglo XX una

trama abiert~ de baja densidad.

·

Este extenso panorama de los:barrios porteños nos permite

verificar lo multifacético de la conformáción de la ciudad de

Buenos Aires por un proceso aditivo de _localizacio)H¡s variadas por sus origen es, evolución, composición étnica o social y

motivación económica.

Cuando. en 189bse fim~ó la entrega de parte del Partido de

. Flcll'es á la Capital Federal, en concorda~:Cia con el decretó ya

mencionado de 1887, la po6Tadón apenas superaba los '

2o.ooo habitantes;(77)

·

.

.

'

{El barrio se conformó _como una manera peculiar de vivir la

ciudad. La. cuadra, el almacén, la pulperla o el boliche constic .

luyeron las referencias de su vecindario y el lugar de encuen-'

·

..... tro sOcial.

f

.

i

•Su funcionamiento, debido a lo prolongado de las comunicac

ciones,'mantuvo un ritmo de autonomla hasta que luego del ·

centenario de 191 o la ciudad creció notoriamente llenando los

espacios de la Úama iJrb¡ma Ei integró al antiguo pueblo a su

propia dinámica.

.·

··

.Ptrotanto pasó con Belgrano que se remontaba,como señalá~

ramos, a 1855 cUando se forml.'i por i.niciativa de vecin9s de

' R1Rr~~ -Ce~ limites 'fijados en'laé actuales ealles Monrcie; Cra' ,ril_é'fj:La

...· '.... Pampa Y'1·l dé Septiembre.

•"':

~

·

_

La escuela, el templo, el club y .el hospital eran, junto al lugar

de comercio, el equipamiento que identificaba el. limite dél ·

barrio más allá de demarcaciones jurldicas. Desde la cuadra

··al barrio la.sociabilidad d,e Buenos Aires se fue integrando en

una acumulación de pertenencias que califican al porteño, el

habitante de Buenos Aires.

Este sentido de 'vecindad mantuvo a Buenos Aires en una

atmósfera puebierim:ii'n~sperada para. una ciudad que en

_

-

1905 superó el millón de habitantes. El fenómeno de la

gación, tanto poblacional cuanto barrial, y el transfond

hábitos semirrurales de criollos e inmigrantes colabor

para ello.

La distancia del centro al barrio era enorme, más en Jos

dos de vida y usos sociales de sus habitantes que en di

cía f[Sica.

"En 191 O la mayoria de los porteños~egufa._ consideran

vecindario de la cuadra -no el barrio o la parroquia- com

centro principal de la vida fuera del hogar. Pero en la pri

década del siglo XX el barrio habla llegado a la cúspide d

importancia psicológica, social y económica"f81 l

d) La vivienda en Buenos Aires 1880-1914

En un proceso de crecimiento demográfico como el seña

para.-Büeifo·s·-AJr~~;eTiemaaeTa"i.iiVíeñaaoeberfa haber

prioritario en la P.r.filqc~g¡ié@_i]jfeií.:Es'tá:'cfo; pero ello no fu

debiqq_ á ~~~eologíalfl:le~<!e la g€lnacacióA-Gel-'86:·---~---

Las nuevas .formas de vida de la aristocracia porteña.

La Casa Quinta Santa Felicitas en Barr~cas a fines

del siglo XIX.

La preocupación centrada en la tr~rm.ac:ió.o~

t~o privilegió tampoctilacoñÍiguraciói'l de est~ ÍeitJíi.:C:

"problema".

·

' :<,:

~

.. ~ -

_,..#r"" ·•.

.

El <)bando no del histórico barrio sur por las familias de .mayores reeursos luego de ·la .fiebre amarilla determinó la creciente

·tugurización del área. Tempranamente el problema de los in-

·~Y~~e.-a:Tos:-¡r&r:rEiñciS,ñiíeñ:-­

trá~ las autoridades y l.os posÍÍIVIS~as e higienistas lci conside-

raron· un interesante fenómeno sociológico sin que nadie act!.lara efectivamente sobre el tema.<82l

1h;au.i~~det:~centro~_\!!LP..o~

')

con

(¡obreros-y-artesano~. pequeños comerciantes con sus talierés

¡ y sobre todo con .JosJnm.igr:aRtes que :encontraban allí unij

1 proximidaQ._!;.9.!!.~~E!_I1_~~!l.Í@.Dli;!§...Q.Urªb.aja, j::n efe~Ía..,_

r¡ transformación edilicia del área ofrecía posibilidades a peones

. · ! y obreros de la construcción y más .allá, las.nacientes indus. l.tcias de la zona sur y el puerto también eran alternativas válidas.

·¡

El hábitat de una parte importante de la población fue~.

\IGI'\Hll9'" cuyos orígenes pueden rastrearse en la segunda déé'ada del siglo XIX al utilizarse antig.uas estructuras edilicias

como casas colectivas en función de la renta que obtenían los

propietarios por construcciones en general obsoletas.

·La e.ficacia ecooómiea-d~ emergente l~a.la..cans1!:.!!c­

ció.IU!§!Qedfica.dá.;conventillos q~:Ja carE!.ru;i.<U!§ ordenanzas

mu_njqjQ¡J[es..peFmitieron..eQ..CQil.dlciones..da.habitabili~a­

humánas. · ·

. . :i:,s

-~-·-·

.......

____

...,_.

______________

Las casas de Jos inmigrantes xeneises en la Boca.

un lenguaje clasicista con chapa y madera.

El desalojo de conventillos. La dura realidad social

·de un poder autocrático que jamás encaró una poi ítica

La vivienda popular. El patio de la casa colonial y

Pusculonial posibilitaba rorma'i de vida semi rurales.

(Foto Coppola).

oficial de vivienda para inmigrantes. asalariados y

.obreros.

La casa de vecindad. suburbana con un callejón-patio

unidades de alta densidad de ocupación.

de antiguas construcciones sino también los nuevos

El cunventillo expresa no sólo hi tugurización inicial

diseños creados para la especulaCfón inmobiliaria.

· · \ las mujeres cocinaban en fogones y trabajaban en los lava. .\ daros comunes· que les permitfan ayudar económicamente al

· ' grupo.familiar.!84 l

·

·

~:-:

.·.

.

'•

'

El. iicf:¡icamiento. de] patio y la mudanza del pozo de agua al

·,segurido patio o foncjo, próximo _a la zona de letrinas, desme-.

'joró'las precarias· condiciones higiénicas por filtración de

85

'aguas

servidas

y contaminadas.!

>..

)

.

.

.

. '

··El nivel de.enferm.e.l!.&de!i.Qf..eció rápidamente en estos centros

1 t~oss~ilentilatiÓn·d00CreeTagÜaÍ:Iell~vadero iba a la·

calle y el nivei' de aguas subterráneas sin contaminar se hizo

inaccesible, h~nst~ucr;;jón de las.cloacas que recién

se encararon en las parroquias dEi"sáñ"felmo yMontserrat en

los Óltimos años del siglo.!86l La tugurización rentable llegó a

utilizar el sistema de alquiler de camas que eran ocupadas

por diversos individuos en forma continua las 24 horas del

dra.

Las acciones de la Municipalidad variaron de calibre, como

tratar de expulsar a la población de diversas maneras o desalentar la construcción de conventillos elevando impuestos, lo.

que fue inútil porque el costo de éstos se trasladaban a aumentos en los alquileres. Finalmente se planteó que el Municipio construyera conventillos y los administrara con controi de

hi~iene pero ello fue duramente atacado por los propiosldeólogos d13lliberalismo que proclamaron ·al principio que el go)~i~jAo' no d(3bia competir con Jos negocios privados. (a7)

t4~··

'· .· .·

'

.

una gran huelga de los habitantes de 2.000 conventillos, que

fueron sin embargo derrotados porque buenaparte de los

·propietarios eran los diriger\tes de la élite liberal que'condlJCfa

el pafs o controlaban la prensa y el ppdér.

La consolidación del derecho de propiedad individual absoluta

y perpetua por la Constitución Nacional de 1S53 y .el CÓdigo

Civil de 1S71 y la carencia de una adecuada conciencia del

bien común hacfan que las restricciones al dominio y el co,ntralor del Estado fueran muy limitados a pesar de las ordenanzas municipales ... que pocas veces se cumplfan.!00l

Aunque la Municipalidad comenzó a controlar la densidad·de

población en los conventillos expulsando a individuos de los

que no reunfan condiciones no ofreda más alternativa que

buscarse otro conventillo.

Torcuato de·Aivear desalojó 210 casas en 1884 y entre 1S91

y 1S92 se inhabilitaron S90 casas por malas condiciones y

336 piezas por exceso de habitantes pero como señala Samuel Gacha "las demoliciones para abrir la Avenida de Mayo

y construir el Palacio del Congreso y otras grandes obras

públicas al suprimir ciertos falansterios ha aumentado lapoblación de otros y con ello los peligros del amontonamiento".l9tl

·

Reglamentos de construcción como el promulgado en 1910

tendfan a elevar el costo de· la tierra urbana y fomentar la

En· 1884 se entregaron en total éll servicio público unas 18 viviendas que, ubicadas en la escala del problema, muestran lo

ridículo de la acción del Estado en el tema, sobre todo cuando

el Intendente Alvear gastaba ingentes recursos en "ornato y

embellecimiento" edilicio.

La_p_qrticipación.priya~a en el tema de_h:~_.YiYienda.g!:Jf.\31ª también solla reducirse a·ra·esp¡;¡(::uládón <l.!!..LQ.!i.conventillos o al

pingüe negocio de la venta de los terrenos suburbanos mediante loteos con lfneas.de créditos. oero carentes de servicios.

- -

-···--~----.

1

Un ejemplo particular puede ser el de la Fábrica Nacional de

Calzado que a iniciativa de su gerente entregó tierra a sus

operarios en 1885 contribuyendo decisivamente a la formación del barrio de Villa Crespo. La fábrica no construyó ·ras

viviendas sino que ofre.ció condiciones favorables para la venta de terrenos mientras especuladores erigieron allf también

conventillos.< 96l

En la décad_¡¡. del '90 el Ingeniero Charles Doynel y el Dr.

Samuel. Gache estudiaron proyectos de casas para obreros

en barrios suburbanos, transfiriendo programas y diseños europeos a nuestra realidad.

.

Es·interesante constatar que tanto estos .diseños como los

municipales dejan de lado la estructura de !a casa tradicional

de Buenos Aires en torno a patios.

todos los'hombres que se han dedicado al estudio de

materia, rechazan terminantemente la idea de que el_e

se convierta en empresario. Es la acción privada, repr

tada por el capital que se contenta con módicas reniune'

nes o por la filantropía, que busca hacer el bien por la

facción moral que él proporciona la que debe dedicarse

vantamiento de casas para pobres".C99l

Librado el tema a las fuerzas de mercado: "un sentido d

ero dominó este asoecto tan imoortanté de la vida naeio

sólo la sostenida d~manda del ~arcado de viviendas atr

atención de los inversores. Esta incuria se cumple a cos

deficiencias sanitarias, haé:inamientcis y enfermecjad

todo tipo ... No hay política clara y coordinada de vivie

solo reina el "dejad hacer, dejad pasar~ y con el caos de

blemas desatados, la vivienda quedó rezagada en los úl

lugares del quehacer nacional".<100l

Otros tiP.O,S..de.l!.lV.ienda obrera ya mencionados como las

!foca;·c:aracterísticasíxirsü "peculiar solución tecnológic

distín'guieron de las v[ld§ndas-marginales de las zonas b

que dieron origen a las primeras vill~;~ñiiseria en el "Barr

las Ranas", en el bañado de Flores y otras zonas próxim

Riachuelo en áreas inundable~. Mientras tan,to.~ .1~: éii~e

<l,l;!ica g~~~go.~¡¡t~~?~Y~~--q!!~i_ente burgu~!lr~. <;J_esa r

tres...tipo.logJas príncipe!.~..: el par~-:ID'~:;::-E~ • . -, . .

de.rentaque se sumaron alastipologfas ya'tradicio .. •r

::./:{

---------~---·--·-·- .. ·-----------------'~"-"

--

.,.:~-~~~

.·.: (' la ~.aj;c¡loniaLr;:on•su_v.ariá.nll'!...dElJa cas.a,_chp~¡~~: y_el~ la

&.!l.rni!lrbana casa-quinta._

· ·- · ·

.·

L~s· palac~tes est~n~~parentados

a la tipologfadei la casaquinta. en cuanto al uso. generoso de.l suelo urbano, optando

muchos de. ellos. por el retiro de la _linea principal y la creación

.del jardínJraricés o inglés.

·

· ·

Obviament~ q!Je lo~ palacetes y casas.:quinias que surgieron

e_ó lgs ,barrios periféricos comoFiores,Belgrano o en Villa

Dévéiio contaban con mayor~ posibilidades de terreno y la

formación de parques propios, .de Jos que se carecfa en algunas _zonas 9e1 barrio norte. aunque el. desarrollo de algunos

,ejemplos de la Avenida Alyeardemuestra que allí también los

~~~j

.

·. .

..

.

.

-

.

El_ petifhotel llevó a un desariollo verti.cal de· la antigua casa

colonial._ reemplazando la j-ararquiiación de los patios por la

· los pisos t utilizando el pafio cubierto con claraboya como

"'"'m••mn' ·unificador clel·espaéió: A su vez la casa de -rent¡;¡,

!,!; ;lfil!~tinlad·.~·'a'

'medÍos éon-recursos que ies permitieran

· ·inquilinato tradicional, también se reali-

----------·-·---.,..,.,.,

zó en altura, alquilando los diversos niveles como unidades

independientes preanunciando el sistema de propiedad ·horizontal que se desarrollará a partir de 1947.

En la buscada mirrietización con el modo .de vida "culto" y por

lo tanto obviamente francés, la oligarquía y la burguesía adoptaron las pautas de gusto de la arquitectura academicista.

L'Ecole des Beaux Arts formó camadas de arquitectos argentinos y las familias más pudientes encomendaron sus proyec~_

tos a renombrados arquitectos parisinos que jamás vinieron al

país. Así Louis Sortais diseñó el Palacio Paz (hoy Círculo Militar) y René Sergent diversas residencias entre las que se

destaca el PalaCio Errázuriz (hoy Museo Nacional de Artes·

Decorativas)'102l.

La visión historicista y el deseo cosmopolita y.ElCM!;tiCO-de-ser

~eos nos permitía unir la preceptiva de la

~-ª-!"..f!l.QO[a,..s_i!J!!!tr!a, belleza, orden, _uni~­

por_Qié!J.L~E~~~~sl9.!! .. con las ma~_l(aria~ª§JiP.ologías e_n el

di~(!Q,9~ for..rn?l. "La cas¡l pompey¡¡na, la casa medioeval ftancesa, !p casa b!)rguesa, el chateau renacimiento francés, palacios roman.os, el hotel francés del siglo XVIII":

····;

La Avenida Alvear,la calle de paseo parquizada con

~.residencias retiradas 'cte la línea Ue edificación y

jardines.

El Palacio Ortiz Basualdo de Jules Dormal en la

zona de Retiro (Demolido).

··-La mansión de la familia Alichorena. proyecto de

Alejandro Christophersen, hoy Ministerio de

Relaciones Exteriores. La arquitectura del barrio

noite, nuevo 'núcleo residencial de clase alta.

· a un perlado .fiJ.!'ldamemal ¡jel desarrollo eco.nproic:ó S()C:ial y

nos te¡<tualmente, como gufa y al texto de Guadet como pará:r:netr.o,de la ideologfa arquitectónica que pronto devino en

··eel¡¡¡clidsmo.<104l

·

·

cutlural del país y que su prodt.icciórltúe iricreíblemeritevasta~

constituyendo hoy lo ~ás significativo. del patrimÓniohistÓricci.. .. ·

··

arquitectonico de Bu~nos Aires.

e)·i,.a~r~uitectUra de Buenos Aires 1880-1914

Este perlado incluye, por la propia federalización de Buenos

Aires, la realización de la~ayorfa de los edificio§~públic::.P,s:

Casa. de Gobierno; Municipahaacr,-eoiJ.gLEl!l..Qc Palacio Legislativo, CQ.JI.ª-9...§.,Jd_!],!y,ªf!,.. Aduanas, ·ministerios, h~_2rutales,

cuarteles y otras lemáticas cutlurales como teatros,_ clubes,

templos, etc.

·

"Buenos' Aires, una gran ciudad de Europa", el pensamiento

de qlemencéau no era gratuito para quien recorriera selecti·vamente la ciudad, su área central y los suburbios residencia: Íes del,.s.'clases altas:<' 05l .

' ' ·~·, •'

. · El proyecto riv.adaviano · ha:bfa sido concretado por los hom~aef'iló éi'ií''úri' indudable esfuerzo por construir otro pafs.

·.

..elk>; el paisaje urbano configuró la escenografía que a la

,:,vez,p~tificaba. la apariencia de los nuevos modos de vida ad:qúiridos,

·

'

El prqyeicto del '80 en arquitectura fue el proyecto de la Aca. dernia francesa que se ideritificab~ como al paradigma del

·"buen gusto. "Es arquitectura clásica d~uilibtic..geométdCQ,y_

fLsieefci,~rmoflfa-y·simStrf¡¡". La arquitectura francesa de los

Borpories, el Primer imperio):de la Restauración y del Segundo -imperio. La burgUesía local asurnia con entusiasmo la ex- presión cultural del ódiado despotismo ii'ustrado ...<106l

.

.

1

' .• '

• • ~::

.

l..a.:é'lil'éi'elel"'801... asumiendo la his~oria de otros, bi.!SfÓ-Eir:kel

··

de

------·

----

"El total de lo que construyó en ese péríodo el sector público

es sencillamente colosal y para un pafs como. el nuestro, en

su primera etapa de des¡mollo, casi inconcebible. La eLif.9ria

progresista que se sintió en torno al Centenario (1910¡ToíÜe

un invento de algunos poetas, escritores o políticos irracionalmente exaltados o absurdamente optimistas sobre todo lo que

se estaba haciendo". (1°7l

(

Un últÍ(no sector al cual ya hemos. hecho referencia con antelación es el de la arquitectura del equipamiento e infraestructura vinculado a la transferencia de tecnologfa inglesa en ferrocarriles, depósitos y.puertos. Aquf solfa.dar'se el eclecticismC? en la utilización de un lenguaje académico para los exterieres y espacios de recepci9n"(hall de ..~siaciones terminales)

y la ~rquitectura de la ''tra9iC:ión"luncional" ingles~ _en los an. . den.~ o crujfas de barracas .y de¡)ól:litos.

.

~· " ..

.

1

1

/

_

llen .una Bolsa, un Museo, unas Salas· de Exhibiciones unas

Academias, la Municipalidad, etc. Dos cuerpos de edilicios

simétricos y paralelos, que dejan ver el sol de América su levantar y la abundancia trayendo los atributos del universo a

nuestro J?Uerto. He ahí lo que conviene establecer en la parte

más;conspicua de Buenos Aires". "Espigar en el inmenso tesoro 'del pasado, a gusto del Arquitecto o de su cliente, es lo

habitual, es _lo que se exige. Tentar ideas propias es tarea diffcil, sino· peligrosa" decfa el Arquitecto Emilio Agrelo autor del

Sen ~..1arché (Galerfas Pa~ffico).' 110 l

No es pues casual que en 1885 se haya inaugurado en Riva-

- davía-y25-de Mayo h;¡ nueva sede de la Bolsa de Comercio y

que el antiguo Teatro Colón en Rivadavia y Reconquista se

destinara al flamante Banco de la Nación Argentina, cercanos a

la Casa de Gobierno.1 111 l

·

El ~rgirni~nlo_pe.la arquitectura, Qar:JH~ri_a f_ue definiendo el

perfil urbano· del-área central y hoy por lo menos cuairohin'~­

cos se localizan en torno a la propia Plaza de Mayo.

En el plano ..cultural~ el surgimiento de lo.a.laalr.OJ?_.que se erigieron en cantidad señaló uno de los puntos claves de la actividad social que permitfa mimetizar a Buenos Aires con una

soci8dad culta, moderna y europeizada. Los teatros reflejaban

en su arquitectura desde ~¡~1 neogótico (Teatro San Martín,

1884), el clasicismo italiano (Teatro La Alegría, 1870) el clasi-

realizaron en la década del '60, siendo luego acompañado

de otras obras privadas de envergadura como el Colegio Sa

José de líneas neogóticas (1859-76) y el de los jesuitas d

Salvador (1870-76) que fuera incendiado en 1875 por Ün

manifestación de masones y sedicentes libre-pensadores...