NHC

Nueva

Historia

de Colombia

1 Colombia Indígena,

Conquista y Colonia

PLANETA

Dirección del proyecto: Gloria Zea

Gerencia general: Enrique González Villa

Coordinación editorial: Camilo Calderón Shrader

Director Científico: Jaime Jaramillo Uribe

Título original: Manual de historia de Colombia

© Instituto Colombiano de Cultura, 1978, 1980

© Procultura S.A., 1984,

© PLANETA COLOMBIANA EDITORIAL S.A., 1989

Calle 31 No. 6-41, piso 18, Bogotá, D.E.

ISBN 958-614-251-5 (obra completa)

ISBN 958-614-252-3 (este volumen)

Diseño: RBA Proyectos Editoriales, S.A., Barcelona, España

Composición: Grupo Editorial 87

Impresión: Printer Colombiana S.A.

La responsabilidad sobre las opiniones expresadas en los diferentes capítulos de esta

obra corresponde a sus respectivos autores

Nueva historia de Colombia 1director Alvaro Tirado Mejía. - Bogotá: Planeta Colombiana Editorial,

1989.

8v.: ils., mapas; 24 cm.

Contenido: v.I: Colombia indígena, conquista y colonia 1 Gerardo Reichel-Dolmatoff... [et

al.] - v.2: Era republicana 1 Javier Ocampo López ... [et al.] - v.I: Historia política 1886-1946 1

Jorge Orlando Melo ... [et al.] - v.II: Historia política 1946-1986 1 Catalina Reyes Cárdenas ...

[et al.] - v.III: Relaciones internacionales, movimientos sociales 1 Fernando Cepeda Ulloa [et al.]

- v.IV: Educación y ciencia, luchas de la mujer, vida diaria 1 Magdala Velásquez Toro ... [et al.]

- v.V: Economía, café, industria 1 Bernardo Tovar Zambrano ... [et al.] - v.VI: Literatura y

pensamiento, artes y recreación 1 Andrés Holguín... [et al.]v. 1-2 corresponde al Manual de Historia de Colombia editado por Colcultura.

ISBN 958-614-251-5 Obra completa

l. COLOMBIA - HISTORIA - HASTA 1986. 2. COLOMBIA- CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES. 3. COLOMBIA POLÍTICA Y GOBIERNO, 1886-1986.1. Tirado Mejía,

Alvaro, 1940CDD 986.1

N83

Nueva historia de Colombia: Colombia indígena - conquista y colonia 1 director Jaime Jaramiilo

Uribe. - Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1989.

v. I: 304 p., mapas, planos; 24 cm.

Contenido: v.I. Colombia indígena- Período Prehispánico 1 Gerardo Reichel-Dolmatoff. La

conquista del territorio y el poblamiento 1 Juan Friede. La economía y la sociedad coloniales,

1550-1800 1 Germán Colmenares. La esclavitud y la sociedad esclavista 1 Jorge Palacios Preciado.

La administración colonial 1 Jaime Jaramiilo Uribe. Factores de la vida política colonial: el Nuevo

Reino de Granada en el siglo XVIII (1713-17 40) 1 Germán Colmenares. El proceso de la educación

en el virreinato 1 Jaime Jaramiilo Uribe. La arquitectura colonial 1 Alberto Corradme Angulo. Las

artes plásticas durante el período colonial 1 Francisco Gil Tovar. La literatura en la conquista y

la colonia 1 María Teresa Cristina Zonca.

ISBN 958-614-252-3 tomo 1

1 INDIOS DE COLOMBIA. 2. COLOMBIA- HISTORIA- DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA, 1499-1550. 3. COLOMBIA- HISTORIA - COLONIA, 1550-1810. 4. ARQUITECTURA COLONIAL. l. Jaramiilo Uribe, Jaime, 1918- -11. Colombia indígena, conquista y colonia.

CDD 986.1

N83

Sumario

7

Sumario

Presentación

Alvaro Tirado Mejia

9

Prólogo: La historia y el historiador

Jaime Jaramillo Uribe

11

Los autores

19

1

2

Colombia indígena, período prehispánico

Gerardo Reichel-Dolmatoff

27

La conquista del territorio y el poblamiento

JuanFriede

69

3

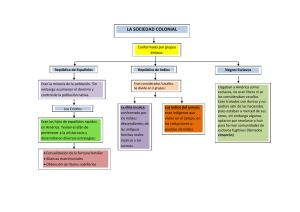

La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800

Germán Colmenares

117

4

La esclavitud y la sociedad esclavista

Jorge Palacios Preciado

153

5

La administración colonial

Jaime Jaramillo Uribe

175

8

Nueva Historia de Colombia, Vo¡

6

7

8

9

10

Factores de la vida política colonial:

El Nuevo Reino de Granada en el sigloXVII1(1713-1740)

Germán Colmenares

193

El proceso de la educación en el virreinato

Jaime Jaramillo Uribe

207

La arquitectura colonial

Alberto Corradme Angula

217

Las artes plásticas durante el período colonial

Francisco Gil Tovar

239

La literatura en la conquista y la colonia

María Teresa Cristina Z.

253

Presentación

9

Presentación

Alvaro Tirado Mejía

Director Científico y Académico

Nueva Historia de Colombia

a obra que hoy presentamos, con el nom~re

de Nueva Historia de Colombia, ha s1do

elaborada en épocas diferentes. Los dos primeros volúmenes fueron preparados hace unos diez

años, para el Manual de historia de Colombia

que fue publicado por Colcultura, entidad que

promovió su realización y le dio todo el apoyo

necesario. Ese libro constituyó la presentación

conjunta de una nueva manera de percibir la

historia colombiana, que rompía radicalmente

con las visiones y marcos tradicionales. Los

autores aportaban una visión novedosa y fresca,

que superaba el énfasis habitual con un enfoque

mucho más amplio y complejo del pasado nacional. Los aspectos económicos, sociales y culturales eran tratados con igual atención que la

política, y en su estudio se hacía uso de nuevos

métodos y orientaciones. No era un grupo ideológicamente homogéneo, pero tenía en común

una actitud profesional hacia el saber histórico

y un conocimiento de las metodologías históricas más modernas. Buena parte de ese profesionalismo y rigor se debió a la influencia y al

trabajo de Jaime Jaramillo Uribe, director de la

obra, cuya enseñanza en la universidad y cuyas

publicaciones habían contribuido a formar el

clima de investigación que la obra mostraba. El

L

Manual fue recibido con un gran interés en el

país, y provocó polémicas bastante ruidosas.

Sin embargo, las interpretaciones y enfoques

representados en el Manual se han impuesto en

el país, y la obra sirvió para presentar el estado

del conocimiento histórico en ese momento y

para estimular un verdadero renacimiento de la

escritura de la historia en el país.

Dentro de las líneas abiertas por esa obra,

surgieron nuevas investigaciones y trabajos que

han contribuido a hacer de la literatura histórica

colombiana una de las más activas y variadas

de América Latina.

Los volúmenes restantes, es decir del tercero en adelante, y que se publican por primera

vez, representan una clara continuación de ese

esfuerzo. Por supuesto, el nuevo texto intenta

ofrecer una visión mucho más detallada de la

historia reciente del país, de los últimos cien

años de nuestra vida. Pero hay muchas continuidades entre los dos trabajos: una continuidad en

el grupo de colaboradores, pues muchos de los

autores del Manual de historia contribuyeron a

la obra reciente. Una continuidad en la orientación: la nueva obra amplía y profundiza algunas

de las tendencias que ya se esbozaban en el

Manual. El desarrollo de la historia social ha

permitido enfrentar con mayor detalle la historia

del sindicalismo, el campesinado o las mujeres,

por ejemplo, o atender los detalles de la historia

de las costumbres. Y los capítulos de historia

cultural pueden atender campos ignorados incluso en la primera visión del Manual, como la

Nueva Historia de Colombia, Vol. 1

10

historia del cine, o la historia de la ciencia. En

esto: los últimos volúmenes reflejan la madurez

crecien~e ~e la disciplina histórica en el país, y

e~ surgrmiento de nuevas generaciones de estudiOsos, a los cuales se ha tratado de dar cabida

en esta obra. El conjunto inicial de colaboradores .~e ha a~enta~o en un grupo muy numeroso

~e JOvenes mvestigadores, o con escritores que

tienen un conocimiento muy serio y seguro de

los temas que tratan.

Algo sorprendente de los textos incluidos

en los primeros dos volúmenes es el hecho de

que, a pesar de haber sido escritos hace algún

tiempo, conservan toda su validez. Evidentemente, ~n alg;uno_s campos se han producido

nuevas mvestigacwnes que complementan lo

q~e en~onces se conocía de la colonia o el siglo

~Ix. ~m ~mbargo, es evidente que las nuevas

mvestigacwnes han conducido en general a corroborar o sustent~r mejor las ideas expuestas

hace ya un decemo, pero no a contradecirlas.

Pa~ecería más bien que los mayores avances en

la mvestigación histórica colombiana se han hecho en los campos de la historia moderna y

contemp?ránea y en la aparición de nuevos temas de mterés y curiosidad.

Así pues, la decisión de incorporar en una

sola obra el tratamiento de la historia colonial

y del siglo XIX del Manual de historia con un

texto radicalmente nuevo y mucho más detallado

relativo al siglo xx, resulta plenamente justificada. El lector puede tener así en sus manos

una ob~a q~e le permite obtener una image~

C?mp~eJa y nca de los primeros siglos de nuestra

histona ~ un cuadro detallado y muy matizado

de los últimos cien años de historia de Colombia.

Creemos que en_ conj~to se trata de un trabajo

que ofrece consistencia y que por primera vez

da a los colombianos una visión total del desarrollo de su hi~toria: desde una perspectiva que,

aunque plurahsta, tiene una coherencia indudable.

•

Prólogo: La historia y el historiador

11

Prólogo: La historia

y el historiador

Jaime Jaramillo Uribe

E

n junio de 1977, con motivo de la apertura

oficial de la Fundación Antioqueña para

los Estudios Sociales, FAES, creada por Luis

Ospina Vásquez, el Instituto Colombiano de

Cultura reunió en Medellín a un grupo de investigadores de la historia nacional y de economistas y sociólogos interesados en problemas históricos con el objeto de estudiar las posibilidades

de escribir un Manual de historia de Colombia.

Se discutieron entonces los fines, el contenido

y las dificultades que tal empresa intelectual

implicaba. Hoy, cuando el proyecto empieza a

tener realidad con la aparición de su primer volumen, parece conveniente, para información

de los lectores, reconstruir las consideraciones

que se hicieron entonces.

En primer lugar se trató de la necesidad y

contenido de la obra. Sin desconocer el mérito

y el servicio que habían prestado a sucesivas

generaciones de colombianos los tradicionales

manuales de historia nacional, como el benemérito de Henao y Arrubla, o los múltiples estudios monográficos de épocas, acontecimientos

y hombres producidos por los miembros de

nuestra Academia de Historia y por las academias regionales, se llegó a la conclusión de que

a nuestra bibliografía histórica le hacía falta una

nueva síntesis del pasado nacional que no sólo

presentara aspectos de él tratados pasajera o

marginalmente por la historiografía tradicional,

sino también que abordara dichos temas utilizando los métodos y conceptos que en los últin:os años han renovado la investigación histó-

nca.

La idea y el propósito parecían apenas naturales dentro de los esfuerzos que ha venido haciendo el Instituto para adelantar la investigación del patrimonio cultural del país, y en cuanto

se refiere a los estudios históricos, para enriquecer nuestra bibliografía y acercarla a los niveles

que ésta ha logrado alcanzar, no digamos en las

metrópolis europeas de la cultura, lo que sería

un despropósito, sino en los países latinoamericanos que partiendo de los mismos supuestos

de tiempo y recursos económicos y humanos

presentan hoy un panorama de producción historiográfica de mayor significación. Pues si asumimos la incómoda tarea de comparar el estado

actual de nuestros estudios históricos con el que

tienen en otros países del Continente, es notoria

la precariedad de la producción colombiana de

obras históricas. Las razones de este hecho son

varias, pero una de ellas y quizá la de más peso

es que carecemos de un instituto de investigaciones históricas especializado, comparable al que

desde hace años tenemos en el campo de la

filología y las ciencias del lenguaje, es decir, a

nuestro Instituto Caro y Cuervo, o que pueda

equipararse a una institución como El Colegio

de México, de donde en el curso de cuatro décadas han salido dos o tres centenares de obras

12

que no desmerecen ante sus similares europeas,

entre ellas la gran Historia Moderna de México

que dirigió Daniel Cossio Villegas. Para la preparación, no digamos de historiadores, sino de

profesores de historia, sólo hasta época muy

reciente nuestras universidades, siguiendo los

pasos dados hace quince años por la Universidad

Nacional, cuentan con departamentos de historia

y otorgan una licenciatura en estas materias.

Otras instituciones como nuestra meritoria Academia de Historia, si bien han cumplido una

labor que merece nuestra gratitud, por sus escasos recursos materiales y por la índole misma

de su composición y fmalidades sólo han podido

cubrir en forma limitada la misión que corresponde a un centro de investigación.

Algo más, hasta hoy hemos carecido de la

noción del historiador profesional tal como ésta

se entiende desde la primera mitad del siglo xix

cuando ingleses, alemanes y franceses crearon

la moderna historiografía. Para que no se crea

que al hacer esta afirmación incurrimos en uno

de los habituales ejercicios de masoquismo nacional y para que se mida en su dimensión real

lo que significa el esfuerzo hecho por los autores

de este Manual, resultarían oportunas unas consideraciones sobre la formación, destrezas y virtudes que debe tener el historiador, tal como lo

entiende la ciencia moderna y como lo exige el

lector de una sociedad culta.

e

omencemos con sus conocimientos científicos y técnicos. Dominio del oficio en primer

lugar; de lo que Marc Bloch llamaba le métier

de ¡'historien: paleografía, archivística, diplomática, critica textual. Conocimiento de la historia general y de sus grandes clásicos cuando

se escribe la historia en el ámbito de la cultura

de Occidente, como es el caso nuestro. Sin cierto

grado de familiaridad con las obras de los grandes maestros alemanes, ingleses, franceses del

siglo xix y xx faltaría al novel historiador el

conocimiento de la historia universal en que está

inserta la nuestra y el modelo formal de la obra

histórica y del historiador como científico y

como artesano. Una sólida preparación en ciencias impropiamente llamadas auxiliares, porque

para el historiador constituyen el instrumento

mismo de trabajo y elemento esencial de su

capacidad de comprensión y síntesis: Economía, Sociología, Filosofía, Derecho, Filología

para situamos en el terreno del historiador clásico, es decir, del anterior a 1930. Porque en

Nueva Historia de Colombia, Vol.!

la formación de un historiador contemporáneo

entran sin apelación disciplinas como la Demografía, la Estadística, y si se trata de historiadores de la economía, un cierto grado de formación

matemática. Los historiadores de la escuela clásica alemana creían que no se podía ser historiador sin ser jurista. Era un postulado inobjetable

para una interpretación de la historia que considera al Estado, es decir, el centro abstracto de

la organización política y de concentración del

poder, como el actor y la realidad máxima de

la historia. Posteriormente, después de Marx,

se piensa que no puede ser historiador quien no

sea economista, o por lo menos quien no tenga

un cierto conocimiento riguroso de la vida económica. Después de Marx tampoco se puede

serlo sin ser sociólogo. Otros dirían que no

puede serlo sin ser geógrafo, porque el paisaje,

la calidad de tierras, el clima, la posición geográfica relativa, las rutas terrestres y marítimas

a los grandes centros de tráfico son dimensiones

insoslayables del conocimiento histórico. Tampoco se podría ser historiador sin ser, en alguna

medida, filólogo. No sólo porque el lenguaje

es el vehículo indispensable de toda comunicación y el depósito inagotable de las vivencias

del hombre, sino porque la semántica es un instrumento eficaz de conocimiento de la conciencia individual y social a la cual tiene que referirse

el historiador con mayor frecuencia de la que

suele aceptarse en una época en que la historia

de las cosas parece suplantar la historia de los

hombres. Finalmente, en la época de la sociedad

de masas, después de que Freud descubrió e

indagó los fenómenos del inconsciente, los efectos de los procesos de represión, frustración y

alienación, ¿podría decirse que el historiador

puede ignorar ciertos aspectos, métodos y conceptos de la psicología?

Suponiéndolo armado de sólidos conocimientos científicos y de una amplia cultura, quedan al historiador problemas lógicos y morales

no menos dificiles y decisivos para su formación. Dos aspectos, por cierto íntimamente ligados en el trabajo de todo investigador y de todo

hombre de ciencia, pero que adquieren excepcional importancia en su caso. Los lógicos aparentemente los resuelven su conocimiento y dominio de los métodos de investigación, sus recursos documentales, la existencia de buenos y

eficaces archivos y aun las condiciones materiales en que se desarrolla su labor. Los morales,

mucho más complejos, sólo los resuelven su

Prólogo: La historia y el historiador

voluntad de verdad y la posesión de las que

hemos llamado virtudes del historiador.

En efecto, la lógica y la metodología le indican los pasos que debe seguir su investigación,

la licitud de sus generalizaciones, de sus explicaciones causales, en una palabra, las etapas

que debe cumplir su pensamiento para plantear

sus hipótesis y probarlas. Pero el método es un

instrumento neutro que el investigador puede

usar con libertad para plantear las premisas, y

en el caso de la historia, para seleccionar los

hechos, relacionarlos y obtener las conclusiones

previamente buscadas y propuestas. Ahora bien,

los lógicos saben que con premisas falsas se

puede obtener conclusiones formalmente verdaderas, es decir, exentas de contradicción. Con

mayor razón en la historia. Unos hechos desfigurados, o parcialmente admitidos, o sofísticamente probados pueden dar la apariencia de verdad o la apariencia de realidad ante un espectador o un lector que está en incapacidad de someter a prueba las afirmaciones del autor o que

por el fetichismo que despiertan las ciencias,

las letras y sus cultores, se echa en sus brazos

con la fe del creyente, mucho más cuando el

autor habla como el apóstol de una causa y en

nombre de una doctrina de salvación.

Sentido y sensibilidad artísticas parecen ser

indispensables para el historiador. Una deformada y falsa concepción del carácter científico

de la historia puede llevar a sacrificar no sólo

la lógica sino también la gramática y la estética

que debe tener todo lenguaje. Desde luego, no

se trata aquí de la vieja polémica de si la historia

es ciencia o arte, es decir, de si para establecer

sus generalizaciones sigue el método inductivo

de las ciencias, observando hechos homogéneos

para obtener la ley o tendencia de un proceso,

o si recurre a la intuición globalizadora del artista cuando pretende lograr la imagen de una

época o de una sociedad. En este caso la Historia

puede ser, y de hecho lo es, ciencia y arte,

según el objeto y los propósitos del historiador.

El historiador del arte que quiere reconstruir los

valores de un estilo o de la obra de un artista,

no puede hacerlo siguiendo los mismos pasos

y el mismo método que sigue el historiador de

la economía que quiere dar razón de las oscilaciones de la coyuntura económica. Lo mismo

ocurre con el biógrafo de una personalidad. Ambos siguen un procedimiento lógico semejante

al del artista que crea un cuadro al que da sentido

13

a través de la coherencia estructural de sus partes.

Pero no se trata de este aspecto del problema

cuando se habla de los valores artísticos de la

obra histórica. Se trata de los valores estéticos

del lenguaje como instrumento de comunicación: O en otros términos, se trata de los valores

estéticos de la prosa que escribe el historiador.

¿Cómo lograr estos valores? Seguramente se

carece de fórmulas para ello. No hay en el campo

del estilo recetas, como quizá las hay en el caso

del método científico, porque en este campo

están de por medio las formas individuales de

la sensibilidad que dependen de factores inefables y de la cultura total de quien escribe. Haciendo un esfuerzo incompleto por definir las

cualidades estéticas del estilo del historiador,

podríamos enunciar algunas características de

su prosa. Sobriedad en primer lugar; ausencia

de retórica, de lo superfluo, de consignas, de

clisés, en una palabra, de fárrago. Que en su

texto sólo haya las palabras indispensables para

transmitir una idea con claridad, sin posibilidad

de confusiones. Casi podríamos decir que claridad y belleza se identifican en la prosa histórica

y en la científica. Hay unas categorías del estilo

científico como las hay del novelístico o del

poético. En el caso del historiador, como en el

del científico, de la claridad y el orden de los

conocimientos la belleza aparece como resultado intrínseco. Donde hay fealdad generalmente hay confusión. Y viceversa, donde hay

orden y claridad de los conceptos la belleza

surge como producto natural. Ce qui se pense

bien, se exprime bien, decía Pascal. «Lo que

se piensa bien se expresa bien». No hay, pues,

mala expresión para un pensamiento correcto,

ni habrá belleza cuando se tengan pensamientos

confusos.

Simpatía por el tema, por la materia que

trata, pasión dirían algunos, debe tener el historiador. La relación entre el conocer y el sentimiento o los temples del ánimo, es un viejo

tema de la filosofía. Platón creía que el asombro

está en la raíz de todo saber; Quevedo postulaba

el desengaño; Max Scheler, el pensador moderno que mayor atención ha puesto al tema,

consideraba la simpatía, el amor, como el punto

de partida del conocimiento de la naturaleza y

sobre todo del conocimiento de los otros. De

ahí que el tema tenga que ver con la formación

del historiador. Pues la historia es esencialmente

una forma del conocimiento del otro, del hombre

14

que individual y socialmente es el actor del proceso político, social, económico, cultural que

es la historia. Y no puede haber acceso al conocimiento del otro sin esa apertura del espíritu

hacia su objeto que es la simpatía. Por eso es

difícil o imposible saber lo que sea el enemigo.

Por lo mismo, resulta fatal para el historiador

toda forma de maniqueísmo. Si el mal y bien

se reparten por iguales y excluyentes partes entre

nacionales y extranjeros, entre patriotas y españoles, entre proletarios y burgueses, entre católicos y herejes, entre europeos civilizados y pueblos bárbaros, la historia resultaría simplemente

una forma de la metafísica y así ha llegado a

ser en no pocas tendencias de la historiografía

y en no pocos casos de historiadores creyentes

que han atribuido el papel del ángel a su propio

país, a su propia cultura, a su propia raza o a

su propia clase o la clase de su simpatía y el

de la bestia a la contraparte.

Se dirá que esta apertura simpática hacia la

totalidad del objeto histórico y no simplemente

hacia una de sus partes resulta incompatible con

el compromiso ético que el historiador debe tener, como hombre y como ciudadano, con su

patria, con su partido, con su clase, o con su

iglesia, con la causa de la justicia, de la libertad,

de la democracia o del progreso. ¿No habrá

siempre una buena y mala causa y no es deber

del historiador estar del lado de la buena? Y por

otra parte, ¿no es de su compromiso de donde

recibe el impulso, la voluntad de conocimiento?

La pretensión de imparcialidad, o de objetividad, se dice, es simplemente una forma sospechosa de la complicidad. Es simplemente una

complicidad con los poderes dominantes que no

se atreve a decir su nombre. Más todavía, ¿la

historia misma de la historiografía no nos indica

que ha sido la voluntad de servir a una causa,

la que ha producido las grandes obras de la

historiografía moderna? Los infortunios de una

Alemania fragmentada frente a la unidad de

otras potencias europeas, Inglaterra o Francia,

llevó a la formación de la escuela histórica alemana y produjo la obra impresionante de los

Monumenta Germaniae Historica, que compilaron Droysen, Ranke y los grandes representantes

de la Escuela Histórica alemana. De la primera

gran historia de las condiciones de la clase

obrera en la sociedad industrial, El Capital de

Marx, se ha dicho que tuvo una motivación

ética: la indignación de un moralista ante las

opresoras condiciones de vida de la clase obrera

Nueva Historia de Colombia, Vol. I

en los albores de la sociedad industrial. Y para

tomar casos domésticos, ¿no fue el fervor de su

fe católica el que llevó a Groot a meterse en los

archivos coloniales y a dedicar varios años de

su vida a escribir la Historia eclesiástica y civil

de la Nueva Granada, para defender a la Iglesia

de las imposturas de los historiadores liberales?

Imaginación también parece serie indispensable. En un sugestivo ensayo escrito con motivo del homenaje que la Gaceta de Colcultura

rindió recientemente al historiador Luis Ospina

V ásquez, Jorge Eliécer Ruiz aludía a la "comprensión imaginativa", como una cualidad esencial del historiador. Dar el paso de situaciones

conocidas hacia situaciones desconocidas del

pasado cuyos hechos no han podido establecerse, pero que, gracias a la intuición creadora, el

"brillante fogonazo" del artista de que hablaba

Croce, puede crear el historiador imaginativo

reconstruyendo lo que Luis Ospina llamaba "atmósferas".

Sugestión tentadora, pero peligrosa. Ni siquiera, o por la circunstancia misma de apoyarse

en hechos conocidos del presente, puede el historiador pasar por analogía de una época a otra.

Es un paso lógicamente ilícito que implicaría

desconocer lo que hay de único en cada circunstancia social, política o cultural y la calidad de

irrepetible que caracteriza al acontecer histórico

y lo diferencia del acontecer de la naturaleza.

Ese principio analógico, que lleva a algunos a

juzgar, o reconstruir, el pasado por el presente,

o viceversa, el presente por el pasado, es precisamente el que debe evitar el historiador que

realmente lo es. Quien posee en verdad el sentido histórico, no puede imaginarse situaciones

ni reconstruir atmósferas que no tengan apoyo

en los hechos de la época, las situaciones y los

procesos que trata de historiar y comprender.

Que reconstruir la atmósfera, como dice Ospina Vásquez, sea una tarea no fácil, no autoriza

para traspasar la frontera de los hechos. Para

reconstruir las actitudes, las maneras de pensar,

los contenidos de la conciencia de un grupo o

de una clase, el historiador tendrá que recurrir

a una multiplicidad de fuentes y aquí sí, tener

imaginación para encontrarlas: cartas, memorias, papeles personales, fotografías, dibujos,

vestidos, muebles, etc., etc. Mas cuando así

procede, sigue ateniéndose a los hechos. Y es

justamente este camino el que a la postre debe

recorrer la historia social y de la cultura para

no caer en afirmaciones a priori, ni hacer cons-

Prólogo: La historia y el historiador

tracciones ad hoc, ni caer en imaginaciones.

Sería esta la manera de reconstruir la conciencia

de clase sobre la que ha insistido el marxismo.

Nuestra nueva historiografía hace muchas referencias a la burguesía colombiana del siglo xix,

le atribuye intereses, intenciones, capacidades

e incapacidades, pero es poco lo que ha hecho

para establecer, para documentar, para probar

el grado de desarrollo y la existencia real de

una conciencia de clase en nuestra naciente burguesía del siglo xix. Se supone que eran burgueses y tenían intereses burgueses quienes defendían el liberalismo, ellaissezfaire y los derechos

individuales. Pero ni el liberalismo, ni ellaissez

faire, ni el individualismo son suficientes para

definir la conciencia burguesa, que no sólo está

hecha de ideologías políticas y económicas, sino

de hábitos, de formas de trabajo y de pensamiento, de actitudes éticas, de gustos y formas de

consumo, de intereses y ambiciones. Ahora

bien, esas capas de la vida social, como también

el ambiente espiritual de una época o lo que

Ospina Vásquez llamaba "la atmósfera", están

hechas de realidades microscópicas que no se

encuentran en los documentos públicos que suelen llenar los archivos. Para llegar a esas zonas

y reconstruir la conciencia de una clase o una

generación o revivir una atmósfera, para tener

lo que podríamos llamar la historia por dentro,

tendríamos que traspasar los esquemas macrohistóricos y llegar al tejido interno de la sociedad, apoyados en fuentes menos convencionales. El historiador alemán Bemard Groethuysen reconstruyó la conciencia burguesa de la

Francia del siglo xvii estudiando libros de rezo

y sermones dominicales y Sombart estableció

su imagen del burgués clásico escudriñando diarios íntimos, cartas y libros de contabilidad. Es

aquí donde podría encontrarse la analogía entre

el novelista y el historiador. No sin cierta razón

pensaba Marx que la conciencia burguesa de

Francia se encontraba mejor descrita en las novelas de Balzac que en los tratados de historia.

Pero no debemos olvidar que para escribir sus

novelas Balzac consultaba las notarías y los juzgados.

Hay sí una forma de imaginación indispensable al historiador. Es la capacidad de plantearse problemas, de formular hipótesis, de perseguir fuentes y pruebas. Muchas veces hemos

comparado su labor con la del detective o la del

juez investigador. Es común a ellos establecer

hipótesis a partir de los hechos, para establecer

15

relaciones, encontrar imputaciones causales,

fundamentar generalizaciones. Y por sobre

todo, el establecer y analizar las pruebas de sus

hipótesis. Uno y otro trabajan con testimonios,

indicios, declaraciones del actor o los actores y

los testigos. La ciencia que los penalistas llaman

crítica de las pruebas, es el equivalente de lo

que los historiadores llaman análisis o crítica

del documento. Sólo que las sentencias del historiador nunca podrán ser definitivas como las

del juez -y estas mismas no siempre lo son-,

porque nunca, o casi nunca, podrá tener a su

disposición todos los hechos, ni encontrar todas

las pruebas cuando trata de explicarse y reconstruir un período, una época o un proceso histórico complejo como una revolución. Por eso sus

sentencias estarán siempre sujetas a revisión y

nunca podrán tener el efecto "de cosa juzgada".

De ahí el carácter de abierto, de provisionalidad

y también de antidogmático que tiene el conocimiento histórico.

Lo cual nos lleva a considerar otra virtud

del historiador: el sentido crítico, que crea y al

mismo tiempo es creado por la Historia. El sentido crítico que descubrió el pensamiento occidental a partir de Descartes, que maduró con

Kant y los filósofos ilustrados del siglo xviii,

que ha hecho la fecundidad y también el desasosiego y el tormento del pensamiento científico

auténtico. Se ha dicho que la ciencia, aun la

que se pretende más exacta como la ma~emática

o la física, está constituida por un conJunto de

conocimientos siempre abiertos, porque para

modificarlos, siempre pueden aparecer nuevos

hechos, nuevas hipótesis, nuevas explicaciones

de procesos que antes se consideraron leyes inmutables. Y si esto puede decirse de la ciencia

natural, con mayor razón puede decirse de la

historia. El conocimiento histórico es el conocimiento abierto por excelencia. Siempre habrá

en la historia posibilidad de encontrar nuevos

documentos, nuevos hechos que nos lleven a

rectificar o confirmar con mejores razones los

juicios que se han dado sobre una época, un

acontecimiento o el carácter de una estructura

social, económica o intelectual. Por eso es la

historia el producto y el origen del pensamiento

crítico, el producto y el origen del pensamiento

antidogmático, de la tolerancia y casi diríamos

de la civilización política, en una palabra, de

aquellas características de realismo, buen sentido, convivencia y tolerancia de cuya ausencia

en los pueblos hispanoamericanos se ha lamen-

16

tado recientemente el escritor mexicano Octavio

Paz. Que donde faltan surgen las inquisiciones,

los dogmas, las dictaduras y el Estado policivo.

Viejos problemas de método y epistemología de la historia que posiblemente nunca encontrarán una solución que produzca el sosiego del

historiador y que éste tendrá que plantearse continuamente. Lo cierto, es que, tanto el historiador como el investigador de todas las formas

de expresión de la sociedad, tendrá que vivir

en medio de estas tensiones que no le resolverán

los dogmas de las iglesias. Algunas escuelas de

antropología aconsejan al antropólogo hacerse

un psicoanálisis antes de comenzar su investigación sobre un grupo o una cultura, para traer a

plano de la conciencia todos sus preconceptos,

para purgada de prevenciones y prejuicios etnocéntricos, porque sólo así podrá tener acceso al

conocimiento de una cultura y de un grupo extraños. Para el historiador el problema es idéntico, sólo que posiblemente más complejo, pues

tiene que entendérselas con los hombres y las

sociedades del pasado. Sólo siendo conscientes

de estas contradicciones y dificultades podemos

asumir el conocimiento del pasado con un mínimum de lucidez. ¿Es esta una invitación al

escepticismo, al eclecticismo, que tanto desdén

produce a los espíritus militantes y comprometidos? La apertura hacia lo universal, el esfuerzo

hacia la objetividad y hacia la realidad total que

implica la simpatía en que creyeron el humanismo y el mejor liberalismo occidental, siguen

siendo las metas del historiador preocupado con

ese esquivo personaje que denominamos verdad

histórica.

L

os colaboradores de este Manual representan la última etapa de la historiografía colombiana y la primera generación de historiadores profesionales. Han asumido la tarea de presentar, en una serie de cuadros, los principales

aspectos de la historia nacional, la cultura, la

vida social, los grandes hechos políticos y la

economía, respondiendo al encargo del Instituto

Colombiano de Cultura de elaborar una obra

sintética, dirigida a un público no especializado,

según reza la carta de intención dirigida por la

directora del Instituto, Gloria Zea de Uribe, al

director científico del proyecto y a sus colaboradores. Se trata, pues, de una idea que por su

misma naturaleza implica ciertas limitaciones

que es conveniente recordar para orientación del

lector y de los eventuales críticos de esta obra.

Nueva Historia de Colombia. Vol. I

Conviene también informarlos de los otros criterios adoptados para su ejecución.

En primer lugar, mencionemos las limitaciones. Se ha querido hacer una obra que presente

en forma de síntesis, aspectos parciales de la

historia nacional, no toda la historia. Ello, como

es explicable, ha obligado a un esfuerzo de selección de los aspectos presentados, con lo cual

necesariamente se han quedado por fuera detalles y en no pocas veces aspectos significativos

de cada tema. Se ha pedido de cada colaborador

escribir sobre aquel campo que a través de su

carrera de investigador hubiera llegado a constituir su especialidad y sobre el cual hubiera ya

publicado obras y ensayos monográficos. No se

pensó, por lo tanto, en hacer un esquema teórico

e hipotéticamente necesario de temas, para

luego buscar los autores, sino al contrario, encontrados los autores se les solicitó que escribieran sobre el tema de su predilección y su conocimiento.

Dentro del carácter de obra de divulgación

que se le ha querido dar, se ha recomendado a

los colaboradores de esta obra, sencillez en

la presentación de los temas, es decir, renunciar

en la medida de lo posible a tecnicismos y sofisticados recursos de expresión. Renunciar inclusive al exceso de referencias, citas y notas que

parecen ser inherentes a cierta interpretación del

carácter científico de la historia. Una bibliografia general, para orientación didáctica del lector,

ha parecido suficiente.

El lector no debe buscar o no hallará en esta

obra, uniformidad de criterios, de juicios o de

métodos históricos. Sus colaboradores pertenecen a tendencias científicas diferentes, a sensibilidades y a orientaciones filosóficas y políticas

distintas y en no pocas ocasiones antagónicas.

Para invitarlos a participar en ella, su capacidad

probada, sus antecedentes como investigadores

y el puesto que ocupaban en sus respectivas

especialidades fueron los únicos criterios de selección. Ni el Instituto Colombiano de Cultura,

ni el director de la obra impartieron recomendaciones, menos exigencias, que pudieran limitar

la libertad científica o las tendencias ideológicas

de los colaboradores. Se limitaron a recomendar

ciertos criterios de seriedad científica y aspectos

formales y técnicos que se han cumplido rigurosamente en los trabajos que contienen estos volúmenes.

Prólogo: La historia y el historiador

Al promover la ejecución de esta obra,

el Instituto Colombiano de Cultura, no se ha

propuesto imprimirle una determinada tendencia

de escuela científica o política, ni defender una

causa, ni adelantar polémicas. Ha querido dar

a un grupo de investigadores la oportunidad de

presentar, para un amplio público, el resultado

de sus investigaciones y al mismo tiempo hacer

una contribución más al conocimiento de nuestro pasado histórico, que considera una, si no la

más importante de sus misiones.

En las discusiones previas que se tuvieron

antes de iniciarse la ejecución de esta obra, tanto

17

las autoridades del Instituto Colombiano de Cultura, como sus colaboradores fueron conscientes

de las dificultades y riesgos de una obra de esta

naturaleza. Fueron conscientes sobre todo del

carácter abierto y provisional que tiene todo conocimiento histórico. Tome, pues, el lector los

estudios que forman este Manual como lo que

son: un intento y un esfuerzo más de los muchos

que se han hecho por describir y comprender

algunos aspectos de nuestra historia.

Bonn, marzo 30 de 1978

(_

Los autores

Los autores

f Eugenio Barney-Cabrera

Cali, 1917 - Bogotá, 1980. Fue Profesor Titular, Director de la Escuela de Bellas Artes y del

Departamento de Humanidades, Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Director de la Biblioteca

Central, Universidad Nacional de Colombia. Autor de: Geografza del arte en Colombia (Bogotá,

1963), El arte agustiniano: Boceto para una interpretación estética (Bogotá, 1964), Temas para la

historia del arte en Colombia (Bogotá, 1970), Fauna religiosa en el alto Magdalena (Bogotá, 1975).

Editor de Arte monumental prehispánico de Konrad Theodor Preuss y autor de las notas marginales

con Pablo Gamboa H. (Bogotá, Universidad Nacional, 1974). Director Cientifíco y autor de varios

ensayos sobre arte precolombino y del siglo XIX para la Historia del arte colombiano (Barcelona,

Salvat, 1977). Su contribución a la presente obra: "La actividad artística en el siglo XIX".

Eduardo Camacho Guizado

Tunja, 1937. Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad de los Andes, 1960. Doctor en

Filosofía y Letras, Sección Filología Románica, Universidad Central de Madrid, España, 1962.

Profesor de Literatura Española, Hispanoamericana y Colombiana, Universidad de los Andes, State

University ofNew Ymk (Albany) y Middlebury College (Vermont y Madrid), del cual es Director

de su Spanish Graduate School. Diversos artículos y estudios sobre literatura en revistas como Eco,

Razón y Fábula, Colegio del Rosario, Gaceta-Colcultura y Letras Nacionales. Autor de: Estudios

sobre literatura colombiana: siglos XVI y XVII (Bogotá, Universidad de los Andes, 1965), La poesía

de José Asunción Silva (Bogotá, Uniandes, 1968), La elegía foneral en la poesía española (Madrid,

Gredos, 1969), Relatos libres (Bogotá, Bandera Roja, 1972), "La gran negociación y su contraimagen

en la poesía de la generación del 27", en Studio philologica in honorem Rafael Lapesa (Madrid,

Gredos, 1974), Naturaleza, historia y poética en Pablo Neruda (Madrid, Sociedad General, 1978),

Estudios sobre literatura española y latinoamericana (Bogotá, Colcultura, 1978), "Los cronistas de

Indias", en Historia de la literatura universal (Madrid, Orbis, 1983), Sobre la raya (novela, Bogotá,

Oveja Negra, 1985), "Juan Rodríguez Freyle", en Historia de la literatura hispanoamericana, Tomo

I (Madrid, Cátedra, 1982), "José Asunción Silva", en Historia de la literatura hispanoamericana,

Tomo 11 (Madrid, Cátedra, 1987), "Estética del modernismo en Colombia", en Manual de literatura

colombiana, Tomo I (Bogotá, Planeta, 1988). Ediciones: Obra completa de José Asunción Silva (con

Gustavo Mejía, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977), Martín Fierro de José Hemández (Madrid,

SGAL, 1982), Poemas de Jorge Rodriguez Romero (Bogotá, El Ancora, 1985), Poesía y prosa de

José Asunción Silva (Bogotá, El Ancora, 1986). Enjunio de 1986 el Teatro Libre de Bogotá estrenó

su obra teatral Sobre las arenas tristes. Su contribución a la presente obra: "La literatura colombiana

entre 1820 y 1900".

19

Nueva Historia de Colombia. Vol.!

20

Germán Colmenares

Bogotá. 1938. Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Licenciado en

Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Historia, Universidad de Paris

Fellow de St. Edmund's House, Cambridge, Becario Guggenheim y Woodrow Wilson. Profesor de la

Universidad de los Andes y de la Universidad del Valle, donde fue Decano de la Facultad de

Humanidades. Profesor visitante en las Universidades de Columbia (Nueva York) y Cambridge

(Inglaterra). Autor de: Partidos políticos y clases sociales (1968). Las haciendas de los jesuítas en el

Nuevo Reino de Granada (1969). Historia económica y social de Colombia. 1537-1719 (1973). Cali:

terratenientes, mineros y comerciantes (1975). Popayán, una sociedad esclavista (1979). Rendón: una

fuente para la historia de la opinión pública (1984 ). Las convenciones contra la cultura (1987), además

de su ensayo ''Manuela, la novela de costumbres de Eugenio Díaz", del Manual de literatura colombiana

(Planeta, 1988). Su contribución a la presente obra: "Factores de la vida política colonial: el Nuevo

Reino de Granada en el siglo XVIII(1713-1740)" y "La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800".

Alberto Corradine Angulo

Zipaquirá. 1933. Arquitecto. Universidad Nacional de Colombia (1957). Cursos sobre Historia

del Arte y de la Arquitectura, Francfort y Stuttgart (1960-1962). Especialización en Restauración de

Monumentos, Universidad de Madrid. Consultor de UNESCO en varias misiones (Argentina, Nicaragua, Honduras, Perú, Ecuador). Profesor de la Universidad Nacional desde 1962, donde ha sido

también Director de Construcciones, Jefe de Planeación Física y Secretario Administrativo. Varios

artículos sobre historia de la arquitectura en Colombia en revistas nacionales y extranjeras. Autor de:

Algunas consideraciones sobre la arquitectura en Zipaquirá (Bogotá, 1969 y 1979), Mompox, arquitectura colonial (Bogotá, 1961 y 1981), Raíces hispánicas de la arquitectura en Colombia (Bogotá,

1987), Arte y arquitectura en Santander (Bogotá, 1986). Inéditos: "La arquitectura en Tunja", "La

arquitectura en Colombia de 1538 a 1850". Su contribución a la presente obra: "La arquitectura

colonial".

María Teresa Cristina-Zanca

Gattico (Italia). 1939. Licenciada en Filosofía y Letras. Universidad de los Andes. Master en

Literatura Francesa, Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Profesora, Departamento de Humanidades, Universidad de los Andes (1965-1983). Profesora en el Departamento de Filología e Idiomas

(1979-1984), Directora de la Sección de Literatura (1984-1986) y profesora del Departamento de

Literatura, Universidad Nacional de Colombia. Autora de: "Actitud narrativa y técnicas narrativas en

la novela colombiana contemporánea (teoria y análisis)", tesis de licenciatura, Uniandes, 1969; "La

familia, el ciclo de vida y algunas observaciones sobre el habla de Bogotá" (con Bárbara Rimgaila,

Thesaurus, Instituto Caro y Cuervo, 1966). "Novela y sociedad en José María Samper", Razón y

Fábula, No. 42 (mayo-junio, 1976); "Macondo, ciudad de la verídica historia", Lecturas Dominicales

de El Tiempo (agosto 8, 1976), "La literatura colonial", en Historia de Colombia, Bogotá, Salvat,

1985), "Dos fragmentos inéditos de Jorge Isaacs", Revista de la Universidad Nacional, Vol. 11 No.

12 (mayo. 1987). Prepara la edición crítica de la obra literaria y recopilación de escritos de Jorge

Isaacs, para la publicación de la obra completa de este autor. Su contribución a la presente obra: "La

literatura en la Conquista y la Colonia".

Fernando Díaz Díaz

Lorica (Córdoba), 1935. Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, Universidad Pedagógica

y Tecnológica de Colombia, Tunja (1960). Doctor en Historia, Centro de Estudios Históricos, El

Colegio de México (1971). Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica (1964-1980),

Universidad Nacional de Córdoba en Montería (1980-1984) y Director del Centro de Servicios Auxiliares Docentes, CASD, de Cartagena (1984-1987), donde se dedica a la investigación pedagógica e

histórica. Además de artículos en revistas y periódicos nacionales y extranjeros, es autor de: Caudillos

y caciques (El Colegio de México, 1972), Sania Anna y Juan Alvarez, frente a frente (México.

Sepsetentas, 1972), Historia documental de Colombia, siglos XVI, XVll y XVlll (Tunja. UPTC,

1974), La desamortización de bienes eclesiásticos en Boyacá (Tunja, UPTC, 1977). Tiene para

publicación las siguientes obras: "Ensayos sobre metodología de la historia" (1984), "Esquema para

una breve historia de la ciencia" (1986), "Letras e historia del Bajo Sinú" (1988), Historia de la

educación en Colombia" (en preparación). Su contribución a la presente obra: "Estado, Iglesia y

desamortización".

Los autores

Juan Friede

Mlawa (frontera de Rusia con Alemania). 1901. Ciencias Económicas. Universidad de Viena. Especialización, London School of Economics and Political Science. Profesor de Historia de América

Latina, Universidades de Indiana y de Texas. Catalogación de documentos sobre el Perú para la Lilly

Library, Universidad de Texas. Catalogación de manuscritos relativos a Hemán Cortés, Biblioteca

del Congreso, Washington, D.C., trabajo publicado con el título: The Harkness Collection in the

Library of Congress (Washington, 1974). Miembro de Número de la Academia Colombiana de

Historia. Autor de: Los indios del alto Magdalena. Vida, luchas y exterminio (1609-1931) (Bogotá,

Instituto Indigenista de Colombia, 1943), Comunidades indígenas del Macizo Colombiano (Bogotá,

Instituto Indigenista de Colombia, 1944), El indio en lucha por la tierra. Historia de los resguardos

del Macizo Central Colombiano (Bogotá: Espiral, 1944; La Chispa, 1972; Punta de Lanza, 1976),

Los Andakí, 1538-1947, Historia de la aculturación de una tribu selvática (México, FCE, 1953,

1974); Invasión del país de los Chibchas, Conquista del Nuevo Reino de Granada y fondación de

Santafé de Bogotá: Revaluaciones y rectificaciones (Bogotá, Tercer Mundo, 1955, 1966), Documentos

inéditos para la historia de Colombia (1509-1550)(1 OVols., Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1955-1960), Los franciscanos y el clero en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVI

(Madrid, Jura, 1957), Nicolás Federmán en el descubrimiento del Nuevo Reino de Granada (México,

Ed. Cultura, 1957), "Problemes de colonization de l'Amazonie colombienne", en: Miscelánea Paul

Rivet. Octogenario Di cata (México, UNAM, 1958), La censura española del siglo XVI y los libros

de historia de América (México, Cultura, 1959), Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y

Fundación de Bogotá (15 3 6-15 3 9) según documentos del Archivo General de Indias, Sevilla (Bogotá,

Banco de la República, 1960), Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos.

Estudio biográfico 1509-1550 (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1960;2a. ed.: El adelantado

don Gonzalo Jiménez de Quesada, 2 Vols., Bogotá, Carlos Valencia, 1979), Los gérmenes de la

emancipación americana en el siglo XVI (Monografias Sociológicas No. 5, Bogotá, Universidad

Nacional, 1960), Vida y viajes de Nicolás de Federmán, conquistador, poblador y cofundador de

Bogotá, 1506-1542 (Bogotá, Buchholz, 1960), Los Welser en la conquista de Venezuela (Madrid/Caracas, Edime, 1961), Vida y luchas de don Juan del Valle, primer obispo de Popayán y protector de

los indios (Popayán, Ed. Universidad, 1961), Documentos sobre la fundación de la Casa de Moneda

en San tafo de Bogotá (1614-1635) (Bogotá, Banco de la República, 1963), Historia de la antigua

ciudad de Cartago, en: Historia de Pereira, 2a. parte (Pereira, Club Rotario, 1963), Los Quimbayas

bajo la dominación española. Estudio documental (1539-1810) (Bogotá: Banco de la República, 1963;

Carlos Valencia, 1978), Problemas sociales de los Arhuacos: Tierras, gobierno, misiones (Monografias

Sociológicas No. 16, Bogotá, Universidad Nacional, 1963; 2a. ed.: La explotación indígena en

Colombia bajo el gobierno de las misiones. El caso de los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa

Marta, Bogotá, Punta de Lanza, 1973), "Algunas consideraciones sobre la evolución demográfica en

la provincia de Tunja", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 3 (1965);

Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada. Introducción (Historia Extensa de Colombia,

Vol. 11, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1965), La batalla de Boyacá a través de los

archivos españoles (Bogotá, Banco de la República, 1969), La evolución de la propiedad territorial

en Colombia. Hacia una reforma agraria masiva (Monografias y Documentos, No. 8, Bogotá, CIAS

e IDES, 1971), La otra verdad: La independencia americana vista por los españoles (Bogotá: Banco

de la República, 1971; Tercer Mundo, 1972; Carlos Valencia, 1979), Bartolomé de Las Casas

(1474-1566): Inicios de las luchas contra la opresión enAmérica (Bogotá, Punta de Lanza/La Chispa,

1974; 2a. ed.: Bartolomé de Las Casas (1474-1566). Su lucha contra la opresión, Bogotá, Carlos

Valencia, 1978), Bartolomé de Las Casas, precursor del anticolonialismo: Su lucha y su derrota

(México, Siglo XXI, 1974, 1976), La batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824 (Bogotá, Banco

de la República, 1974), Los Chibchas bajo la dominación española (Bogotá, La Carreta, 1974),

"Bartolomé de Las Casas y su lucha en pro de la justicia social", en: Indigenismo y aniquilamiento

de indígenas en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional, 1975; Ediciones CIEC, 1981), "Las misiones

y el problema indígena en Colombia", en: El problema indígena en la historia contemporánea de

Colombia (Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica, 1975),Fuentes documentales para la historia

del Nuevo Reino de Granada, desde la instalación de la Real Audiencia en Santafé (8 Vols., Bogotá,

Banco Popular, 1975-1976), "Proceso de aculturación del indígena en Colombia", en: Indígenas y

represión en Colombia (Serie Controversia No. 79, Bogotá, Cinep, 1978), Rebelión comunera de

1781: Documentos (2 Vols., Bogotá, Colcultura, 1981). Editor de: Recopilación historial de Fray

Pedro de Aguado (4 Vols. Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Nos. 31-34, 1956-1957),

Historia indiana de Nicolás de Fedennán (Madrid, Arco, 1958), Rutas de Cartagena de Indias a

Buenos Aires y sublevaciones de Pizarra, Castilla y Hernández Girón, 1540-1570 (Madrid, Porrúa,

1970), Bartolomé de Las Casas in history. Toward an understanding ofthe man and his work (con

Nueva Historia de Colombia, Vol. I

Benjamín Kee, Dekalb, Northem Illinois University Press, 1971) y de Noticias historiales de las

conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales de Fray Pedro Simón (7 Vols., Bogotá, Banco

Popular, 1978). Su contribución a la presente obra: "La conquista del territorio y el poblamiento".

Francisco Gil Tovar

Granada (España). 1923. Residente en Colombia desde 1953. Periodista. Escuela Oficial de

Periodismo, Madrid. Profesor de Bellas Artes, Academia de Bellas Artes, Florencia. Profesor Titular

de Historia del Arte, Universidad Javeriana (desde 1959), Universidad Nacional de Colombia (desde

1961). Fundador y Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana

(1963-1977). Fundador y Director del Centro de Educación Humanística de la Universidad del Rosario

(desde 1979), y allí mismo Director del Programa de Crítica de Arte. Director Area Humanística,

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Director del Museo de Arte Colonial, Bogotá (1975-1986).

Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Comentarista de arte del diario El

Tiempo, Bogotá. Entre otros libros, autor de: Breviario de arte y crítica (1954), Trayecto y signo del

arte en Colombia (1957), Historia del arte y conocimiento de los estilos (1957, 1965), La pintura

flamenca en Bogotá (1964), ¿A dónde va el arte? (1965), El arte colonial en Colombia (coautor con

Carlos Arbeláez Camacho, 1968), Introducción al arte (1969, 197 4, 1988), Del arte llamado erótico

(1975), El arte colombiano (1976, 1980, 1984), La obra de Gregario Vásquez (1980), Ultimas horas

del arte (1982), Historia y arte en el Colegio Mayor del Rosario (1982), Arte virreina/ en Bogotá

(coautor con Alvaro Gómez Hurtado, 1987). Coautor en varias obras colectivas como Historia del

arte colombiano (Salvat, 1977) y Kunst Tieme (1977). Su contribución a la presente obra: "Las artes

plásticas durante el período colonial".

Margarita González Pacciotti

Bogotá, 1942. Licenciada en Filosofía, Universidad Nacional de Colombia. Profesora, Departamento de Historia, Universidad Nacional. Autora de: El resguardo en el Nuevo Reino de Granada

(1970), Ensayos de historia colombiana (1977) y Bolívar y la independencia de Cuba (Bogotá, El

Ancora, 1985). En el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, del cual fue Directora

(1979-1982), ha publicado: "El resguardo minero de Antioquia" (No. 9, 1979), "La política económica

virreinal en el Nuevo Reino de Granada" (No. 11, 1983) y "Algunos aspectos económicos de la

administración pública en Colombia. 1820-1886" (No. 13114, 1986-87). Su contribución a la presente

obra: "Las rentas del Estado".

Jaime Jaramillo Uribe

Abejorral (Antioquia), 1918. Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, Escuela Normal

Superior, Bogotá. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Libre de Colombia; Postgrado,

Universidad de la Sorbona, París. Profesor Titular de la Universidad Nacional de Colombia y durante

varios años Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Director del Departamento de Historia.

Profesor Visitante, Universidades de Hamburgo (Alemania), Vanderbilt (Nashville, Tennessee). St.

Antony's College de la Universidad de Oxford (Inglaterra), Universidad de Sevilla (España). Profesor

de la Universidad de los Andes, donde ha sido Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y donde

desempeña la cátedra de Historia Económica y Social de Colombia en su Departamento de Historia.

Fundador del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, fue también director de la

revista Razón y Fábula de la Universidad de los Andes. Autor de más de un centenar de ensayos

sobre Historia Social y de la Cultura en revistas nacionales y extranjeras. Director científico del

Manual de historia de Colombia (Colcultura, 1980). Entre sus obras se cuentan: El pensamiento

colombiano en el siglo XIX (Temis, 1963). Historia de Pereira (con Luis Duque Gómez y Juan Friede,

1963). Entre la historia y la filosofía (1968), Ensayos de historia social colombiana (Universidad

Nacional, 1969), Historia de la pedagogía como historia de la cultura (Universidad Nacional, 1970),

Antología del pensamiento político colombiano, (2 Vols, Banco de la República, 1970), La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos (Colcultura, 1977), "Etapas y sentidos de la historia de

Colombia", en: Colombia, hoy (siglo XXI, 1978). Su contribución a la presente obra: "La administración

en la colonia", "El proceso de la educación en el Virreinato" y "El proceso de la educación en la

República (1830-1886)".

Salomón Kalmanovitz Krauter

. Barranquilla, 1943. Filosofía y Economía, Universidad de New Hampshire, Durham. Postgrado,

New School for Social Research, Nueva York; candidato al PhD. en Economía. Profesor Titular de

Los autores

la Universidad Nacional de Colombia (desde 1970). Investigador Asociado, temas de macroeconomía

y gasto público, Contraloría General de la República (desde 1987). Investigador Invitado, Institute

ofSocial Studies, La Haya (1978), Institute ofDevelopment Studies, Universidad de Sussex, Inglaterra

(1979-1980) y Universidad Hebrea de Jerusalén (1987). Coautor en volúmenes colectivos: La agricultura en Colombia en el siglo XX (dirigido por Mario Arrubla, 1976), La nueva historia de Colombia

(selección de Darío Jaramillo, 1976) y Colombia, hoy (1978). Autor de: El desarrollo de la agricultura

en Colombia (1978), Ensayos sobre el desarrollo capitalista dependiente (1979), El desarrollo tardío

del capitalismo ( 1983), Economía y nación: una breve historia de Colombia ( 1985), Ensayos escogidos

de economía colombiana (1987), Historia de Colombia, 9° grado (con Sylvia Duzán, 1987). Su

contribución a la presente obra: "El régimen agrario durante el siglo XIX en Colombia".

Jorge Orlando Melo González - - - - - - - - - - - - - Medellín. 1942. Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Colombia. Postgrado en Historia,

Universidades de North Carolina y Oxford. Profesor en las Universidades Nacional y del Valle;

Profesor Invitado, Universidad de los Andes, Duke University y Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO). Director de los Departamentos de Historia, Universidad Nacional y del Valle.

y en esta última. Decano de Investigaciones, Vicerrector y Rector (e). Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional. Profesor del Instituto de Estudios

Políticos y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Miembro de las juntas directivas de:

Fundación para la Promoción de la Investigación y de la Tecnología (Banco de la República), Fondo

Fen-Colombia para la Protección del Medio Ambiente y Centro de Estudios de la Realidad Colombiana,

CEREC. Autor de: Historia de Colombia, Tomo 1: El establecimiento de la dominación española

(Bogotá, 1977-78), Sobre historia y política (Bogotá, 1979). Editor de: Los orígenes de los partidos

políticos en Colombia (Bogotá, 1978), Indios y mestizos en la Nueva Granada en el siglo XVIII

(Bogotá, 1986) y Reportaje de la historia de Colombia (dos volúmenes, Bogotá, Planeta, 1988).

Colaborador en: Colombia, hoy (Bogotá, 1978), Historia económica de Colombia (Bogotá, 1987,

Premio de Ciencia Alejandro Ángel Escobar 1988) y Manual de literatura colombiana (Bogotá, Planeta,

1988). Director y colaborador de La historia de Antioquia (Medellín, El Colombiano, 1987-88, Premio

Nacional de Periodismo Simón Bolívar 1988). Su contribución a la presente obra: "La evolución

económica de Colombia 1830-1900".

Javier Ocampo López

Aguadas (Caldas), 1939. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica de Colombia.

Doctor en Historia, El Colegio de México. Miembro de la Academia Colombiana de Historia y

Academia Colombiana de la Lengua. Profesor Titular, Programa de Magister en Historia, Universidad

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. Autor de: El positivismo y el movimiento de la

Regeneración en Colombia (México, UNAM, 1968),Historiografza y bibliografza de la emancipación

del Nuevo Reino de Granada (Tunja, 1969), Las ideas de un día, El pueblo mexicano ante la

consumación de su independencia (El Colegio de México, 1969), Las ideologías en la historia

contemporánea de Colombia (México, UNAM, 1972), Historia de Colombia (Bogotá, 1973), El

proceso ideológico de la emancipación (Tunja, 1974; Bogotá, Colcultura, 1980; Premio Nacional de

Literatura "José María Vergara y Vergara" de la Academia Colombiana de la Lengua), El caudillismo

colombiano (Bogotá, 1974), Las ideas bolivarianas, Fuentes documentales y bibliográficas (Tunja,

1977), La emancipación de Hispanoamérica (Bogotá, 1978), La independencia de Estados Unidos

y su proyección en Hispanoamérica (Caracas, OEAIIPGH, 1979), Historia de las ideas de integración

de América Latina (Tunja, Idesil, 1981), Ideario del Libertador Simón Bolívar (Tunja, Idesil, 1983),

Historia del pueblo boyacense (Tunja, ICBA, 1983), Música y folclor de Colombia (Bogotá, 1984),

Las fiestas y el folclor en Colombia (Bogotá, 1985), Historia básica de Colombia (Bogotá, 1986),

Los orígenes ideológicos de Colombia contemporánea (México, OEA, 1986), Historia de la cultura

hispánica, sigloXX(Bogotá, 1987),Mitos colombianos (Bogotá, 1988). Su contribución a la presente

obra: "El proceso político, militar y social de la Independencia".

Jorge Palacios Preciado

Tibasosa (Boyacá), 1940. Licenciado en Filosofia y Letras, Universidad Nacional de Colombia.

Doctor en Historia, Universidad de Sevilla. Profesor, Universidad Nacional, Javeriana, Rosario y

Pedagógica y Tecnológica (Tunja), en la cual ha sido Secretario Académico, Director del Postgrado

24

Nueva Historia de Colombia, Vol. 1

en Historia, Decano de Educación y Rector en dos oportunidades. Director del Archivo Nacional de

Colombia (1979-1981 ), Organizador y primer Director del Archivo Regional de Boyacá, en Tunja.

Autor de: La trata de negros por Cartagena de Indias (Tunja, 1973), Cartagena, gran factoría de mano

de obra esclava (Tunja, 1975), Los grupos ajroamericanos (1980), "La esclavitud y la sociedad de

castas", en: Historia de Colombia (Bogotá, Salvat, 1985), La esclavitud de los africanos y la trata

de negros, entre ¡a teoría y la práctica (1988). Su contribución a la presente obra: "La esclavitud y

la sociedad esclavista".

Gerardo Reichel-Dolmatoff

Salzburgo (Austria). 1912. Ciudadano colombiano. 1942. Estudios humanísticos en Austria y

Francia, que lo llevaron a la arqueología y etnología. Viaja a Colombia antes de la segunda Guerra

Mundial, invitado por el presidente Eduardo Santos (1939). Bajo la dirección de Paul Rivet, inicia

sus investigaciones antropológicas. Miembro durante años del Instituto Etnológico Nacional y del

Instituto Colombiano de Antropología. Fundador del Instituto Etnológico del Magdalena y Fundador

y Director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Visiting Scholar,

Universidad de Cambridge (Inglaterra). Desde 1974, vinculado a la Universidad de California (Los

Angeles). Ha dedicado sus investigaciones principalmente a la Sierra Nevada de Santa Marta, a las

costas Caribe y Pacífica y al Vaupés. Autor de quince libros y de unos doscientos artículos en revistas

científicas, muchos de ellos publicados en colaboración con su esposa, la antropóloga Alicia Dussán.

Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la

National Academy of Sciences, Miembro Fundador de la Third World Academy of Sciences. Premio

Nacional de Ciencias Francisco José de Caldas, Medalla Thomas Henry Huxley (Inglaterra), Ordre

des Arts et des Lettres, desPalmes Académiques (Oficial, Francia), Ordre National du Mérite (Caballero), Gran Cruz al Mérito (Austria). La Universidad Nacional de Colombia le confirió uno de sus

doctorados honoris causa. Autor de: Los kogi: una tribu indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta,

Colombia, 1951; reedición, Procultura, 1985; Investigaciones arqueológicas en el departamento del

Magdalena: Arqueología del río Ranchería; Arqueología del río Cesar, Ministerio de Educación

Nacional, 1951; Datos histórico-culturales sobre ¡as tribus de la antigua provincia de Santa Marta,

Bogotá, Banco de la República, 1951; Diario de viaje del P. Joseph Palacios de la Vega entre ¡os

indios y negros de la provincia de Cartagena - 1787, Ministerio de Educación Nacional, 1955; The

people ofAritama: the Cultural Personality ofa Colombian Mestizo Village, University of Chicago

Press, 1960, 1968; Colombia: Ancient peoples and places, Londres, Thames & Hudson y Nueva

York, Praeger, 1965; Desana: simbolismo de los indios tukano del Vaupés, Bogotá, Universidad de

los Andes, 1968; Procultura, 1975; Amazonian Cosmos: The sexual and religious symbolism ojthe

Tukano indians, University of Chicago Press, 1970; San Agustín: Culture ofColombia, Londres,

Thames & Hudson, Nueva York, Praeger, 1972; The Shaman and the Jaguar: a study ofnarcotic

drugs among the indians ofColombia, Philadelphia, Temple University Press, 1975; Contribuciones

a la estratigrajia cerámica de San Agustín, Colombia, Bogotá, Banco Popular, 1975; Estudios antropológicos, Bogotá, Colcultura, 1977. Beyond the Milky Way: the hallucinatory imagery oflhe Tukano

indians, Los Angeles, University of California, 1978; El chamán y el jaguar, México, Fondo de

Cultura Económica, 1978; Orfebrería y chamanismo, un estudio iconográfico del Museo del Oro,

Medellín, Colina, 1988. Su contribución a la presente obra: "Colombia indígena- Período prehispánico".

Germán Téllez Castañeda

Bogotá, 1933. Arquitecto, Universidad de los Andes. Estudios de Restauración de Monumentos

e Historia de la Arquitectura, Francia y España. Profesor de Historia de la Arquitectura (1961-1973)

y Director del Centro de Investigaciones Estéticas e Históricas (1968-1973), Universidad de los Andes.

Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Autor de: Cartagena de Indias,

Zona histórica (1968), Crítica e imagen (1978). Ensayos: "Santa Fe de Antioquia, Zona histórica"

(1972), "Esquema de Villa de Ley va" (197 4), "Restauraciones en Colombia" (1976), "Manual práctico

de la bella época en arquitectura" (1976). "La casa de hacienda", "Templos y conventos coloniales",

"El barroco en arquitectura" y "Arquitectura contemporánea 1935-1950", en: Historia del arte Colombiano (Barcelona, Salvat, 1977). Su contribución a la presente obra: 'La arquitectura y el urbanismo

en la época republicana, 1830/40- 1930/35".

Alvaro Tirado Mejía

Medellín, 1940. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. Doctor en

Historia, Universidad de París. Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional,

Los autores

Medellín, y de la Facultad de Sociología, Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín. Vicerector. Profesor Titular y Emérito y Director de la Revista de Extensión Cultural, Universidad Nacional

de Colombia. Presidente. Centro de Estudios de la Realidad Colombiana. CEREC. Vicepresidente.

Asociación de Historiadores de América Latina y del Caribe, Adhilac. Secretario de Relaciones

Internacionales del Partido Liberal de Colombia. Ministro Plenipotenciario, XL Período Ordinario de

sesiones de la Asamblea General de la ONU, Nueva York. Delegado con carácter de Embajador,

XLIV Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra. Embajador

en misión especial. Sesiones Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, Washington (1988).

Miembro, Comisión de Diálogo para la Paz con el M-19 y EPL. Consejero Presidencial para la

Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Miembro del Comité para la conmemoración del Centenario del nacimiento de Alfonso López Pumarejo, Comité Académico Asesor del

45" Congreso Internacional de Americanistas (Bogotá, 1985). Miembro especial, Delegación a la

posesión presidencial de Julio Sanguinetti, Uruguay (1985). Conferencista invitado por varias universidades extranjeras y participante en seminarios y congresos realizados en el país y el exterior. Asesor

Histórico del video Colombia, rebelión y amnistía, 1944-1986 (Focine, 1987). Autor de: Introducción

a la historia económica de Colombia (Bogotá. 1971 ), Colombia en la repartición imperialista 1870-1914

(Medellín, 1976), Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia (Colcultura, 1977), Reportajes

sobre el socialismo heterodoxo (Bogotá, 1978), Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso

López Pumarejo: 19 34-1938 (Procultura, 1981 ), Antología del pensamiento liberal colombiano (Medellín, 1981), La reforma constitucional de 7936 (Bogotá, 1982), Centralización y descentralización

en Colombia (Bogotá, 1983), El pensamiento de Alfonso López Pumarejo (Bogotá, Banco Popular,

1986). Autor en las obras colectivas: Colombia, hoy (Bogotá, Siglo XXI, 1978), y Estado y economía,

50 años de ¡a reforma del36 (Contraloría General de la República, 1986). Su contribución a la presente

obra: "El Estado y la política en el siglo XIX".

25

27

Colombia indígena, período prehispánico

Colombia indígena,

período prehispánico

Gerardo Reichel-Dolmatoff

Introducción

L

a siguiente exposición sobre la prehistoria

colombiana se dirige a un lector no especialista pero interesado en el pasado aborigen del

país, en sus más amplios delineamientos. En un

ensayo de este orden sería, desde luego, inoportuno hablar de detalles técnicos de la investigación científica, describir tipologías estilísticas,

o hablar de los innumerables problemas teóricos

o metodológicos de la arqueología moderna.

Asimismo, estaría fuera de lugar pretender tratar

de todas las zonas y de todos los vestigios arqueológicos del territorio nacional, y de presentar así un árido inventario de datos, a veces

totalmente desconectados. En el espacio a mi

disposición y en presencia de un lector atento,

pero no directamente interesado en un tratado

técnico, deseo que se me conceda cierta libertad

al no restringirme a un extenso apparatus de

citaciones y referencias bibliográficas, sino que

se me permita desarrollar sin pedantería un conjunto de ideas y evaluaciones que introduzcan

al lector en una dimensión de problemas y procesos culturales que, aunque se refieren a hechos

ocurridos en épocas muy antiguas, conservan

aún toda su actualidad, por haberse desarrollado

en un medio ambiente físico que sigue siendo

el escenario de nuestra vida actual.

Las llanuras, las cordilleras, las costas y

los ríos de Colombia han sido, desde hace miles

de años, el terruño, el sustento y el continuo

estímulo de un sinnúmero de seres humanos

que, desde los albores de los tiempos hasta la

conquista española, han desarrollado aquí sus

diversas formas culturales, de acuerdo con su

respectivo equipo intelectual y tecnológico. Este

lento proceso de adaptación ha llevado a la acumulación de un gran acervo de experiencias referentes a recursos naturales, a las ventajas o

desventajas de ciertas zonas climáticas y muchos

otros aspectos más que siguen siendo de apremiante importancia para nuestra época. En este

sentido, la arqueología recobra vida palpitante,

pues, por donde estemos, nos vemos en presencia del ingenio humano que, a través de los

milenios, trató de hacer de esta tierra un hogar.

La gran mayoría de las personas aún identifican el proceso prehistórico de Colombia con

los Chibcha, los Quimbaya o con las estatuas

de San Agustín, sin saber que la arqueología ya

nos permite trazar a grandes rasgos los desarrollos culturales de muchas otras culturas indígenas, a través de etapas sucesivas que nos muestran un panorama tan variado como intelectualmente estimulante. Así, la vida de los grupos

de recolectores de moluscos, el desarrollo de la

agricultura del maíz en las faldas de las cordilleras, o la adaptación de los primeros habitantes

a los altiplanos andinos, forman, todos, capítulos de un proceso dinámico que abarca problemas de profundo interés para el lector moderno.

Nueva Historia de Colombia. Vol I

28

y en las páginas que siguen trataré de sintetizar

las principales etapas de estos desarrollos.

Esta tarea, sin embargo, es difícil. Desafortunadamente, se carece aún de investigaciones

sistemáticas en extensas zonas del país, y sobre

muchos períodos y etapas culturales no se dispone sino de escasísimos datos. Resulta dificil

organizar las informaciones, por lo disparejo de

su alcance y su calidad. El hecho más limitante

es que la arqueología colombiana se ha ocupado

de sitios y no de contextos. En general, contamos con gran número de estudios sobre la cerámica, la orfebrería, la escultura y otros aspectos

tecnológicos o estéticos, pero faltan estudios que

analicen los problemas de estratigrafía, de asociaciones y conjuntos culturales, o de la adaptación ecológica a este mosaico de medio-ambientes que es el país. En otras palabras, son aún

muy pocos los estudios que traten de reconstruir

los sistemas dentro de los cuales se originaron

y se usaron los objetos que llenan las vitrinas

de los museos y, en estas condiciones, el lector

comprenderá que aún es dificil lograr consistencia interpretativa.

En lugar de organizar los datos disponibles

según áreas culturales o arqueológicas, me he

propuesto en el presente trabajo tratar de la arqueología colombiana en términos de grandes

etapas históricamente significativas, ya que las

implicaciones de procesos culturales me parecen

ser más importantes para adquirir una perspectiva teórica, que la simple enumeración de sitios

ubicados en ciertas regiones sobre cuyas secuencias locales se carece aún de datos.

Iniciaré mi exposición con el planteamiento

acerca de los primeros pobladores, lo que, necesariamente, implica adoptar una visión muy amplia que abarca una extensa región del noroeste

de América del Sur, para ubicar luego en ella

los hallazgos colombianos que corresponden a

esta etapa fundamental. Ya que en este capítulo

se trata de ofrecer una dimensión temporal de

gran alcance, he citado en el texto algunos nombres de investigadores que se han ocupado de

la defmición de periodos o de categorías de

manifestaciones culturales específicas. En cambio, para los capítulos que siguen, el lector encontrará al fmal una bibliografía anotada que le

permitirá consultar una serie de fuentes que contienen datos detallados sobre la etapa cultural

en cuestión.

Una síntesis como la presente no debe consistir en ideas que repitan las mismas proposicio-

nes que se han hecho en el pasado. Como ocurre

en todos los campos de la investigación, la arqueología debe revisar y revaluar continuamente

sus premisas, ya que tanto los avances metodológicos como los nuevos descubrimientos e interpretaciones modifican rápidamente el estado

de los conocimientos y llevan a nuevos enfoques

y replanteos. Así, en la actualidad, las formulaciones de la década de los sesenta ya son obsoletas y se debe tratar, entonces, de interpretar la

prehistoria en un espíritu que corresponda a nuestra época presente y, ante todo, que haga justicia

a este gran legado, a esta gran aventura, que fue

el desarrollo de las culturas indígenas del país.

La etapa paleoindia:

los cazadores y recolectores tempranos

L