- Ninguna Categoria

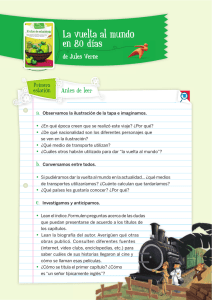

La vuelta al mundo en 80 días: Extracto de novela de Julio Verne

Anuncio