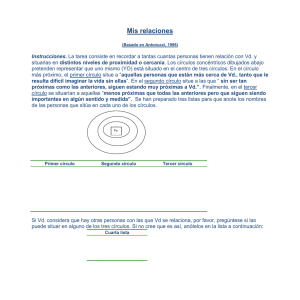

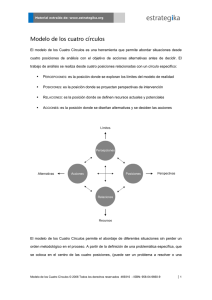

Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 1 INFORME 1 Collage de satrapamultimedial. MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario Con esta primera entrega inauguramos una serie de publicaciones que ofrecerán una radiografía de les trabajadores en la Argentina a partir de una lectura, o, mejor dicho, una relectura de las estadísticas disponibles en función de decisiones teóricas, metodológicas y políticas que expondremos a continuación. En primer lugar, la necesidad de analizar la morfología de la clase trabajadora a partir de la pregunta, histórica en la tradición marxista, de cómo se inscribe en la dinámica de acumulación capitalista. Es decir, queremos pensar la heterogénea composición (siempre en mutación) de la clase trabajadora en función del lugar que ocupa cada uno de sus sectores en el proceso de creación de valor (y plus-valor) sin el cual la valorización del capital (y su acumulación) resultan imposibles. Eso implica una serie de definiciones y delimitaciones “de origen”.1 La más obvia es que este trabajo se opone 1 A diferencia de los informes periódicos que publica el INDEC (y otros centros de estudio, algunos de ellos muy valiosos como los informes del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A) sobre el “mercado de trabajo”, aquí proponemos basarnos en la información estadística disponible para organizarla en por el vértice a aquellas narrativas sobre el “fin del trabajo” y los “adioses al proletariado”. Como ha sido señalado en otro texto2, de manera recurrente, y más aún, en períodos de crisis del capitalismo suelen aparecer distintos discursos que señalan que el trabajo humano tiende a volverse prescindible. A grandes rasgos se pueden ordenar entre pesimistas y optimistas. Las primeras señalan que el actual “capitalismo de las finanzas” (y de las deudas) ya no requiere, para función de otra mirada sobre el trabajo a partir de las nociones de clase social y de explotación del trabajo. Este enfoque también diferencia nuestra investigación de la mayoría de los estudios académicos acerca de la segmentación de los mercados de trabajo. 2 Véase Gutiérrez Rossi, Gastón y Varela, Paula “¿Hacia dónde va el trabajo? Apuntes sobre la clase trabajadora global”, en la revista Corsario Rojo Nº2, verano austral, 2023: https:// kalewche.com/cr2/. También disponible en https://www.laizquierdadiario.com/Hacia-donde-va-el-trabajo-Apuntes-sobre-laclase-trabajadora-global. Como allí se señala, la actual discusión sobre la desaparición del trabajo humano no es nueva, aparece como un revival de algunos tópicos sumamente debatidos en las décadas de los 80 y los 90 alrededor de las obras de André Gorz y Jeremy Rifkin. 2 MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 acumular capital, la explotación de la población disponible y por lo tanto vamos a un escenario ineluctable de desempleo masivo y el “adiós al proletariado” se consuma por la vía de que la clase trabajadora pasaría a ser una minoría insignificante de la población y el resto es “como quieras llamarlo” (“multitudes”, “masa marginal”; “precariado”; “nuevas masas”; “economía popular”; etc.). La otra visión pone el énfasis en que el capitalismo ha avanzado tanto en su desarrollo tecnológico que el trabajo humano será desplazado por nuevas tecnologías que tienden a reemplazarlo. En este escenario también vamos a una sociedad de desocupación masiva, pero subproducto de un “avance de la humanidad”. Ambas versiones ofrecen un diagnóstico ante el cual sólo podemos contraponer medidas de redistribución, como es la renta universal, ya sea en formulaciones más de derecha o más de izquierda. “Analizar la morfología de la clase trabajadora a partir de la pregunta, histórica en la tradición marxista, de cómo se inscribe en la dinámica de acumulación capitalista” Pues bien, ante estas narrativas tenemos dos cosas para decir: que las estadísticas no parecen sustentar el “fin del trabajo”, y que con la pura estadística no alcanza para declarar a la clase trabajadora “vivita y coleando”. Veamos. De 1980 a 2018 (según la OIT) la población económicamente activa tanto asalariada como no asalariada, creció un 75%, esto implica que se sumaron más de 1500 millones de personas a los mercados de trabajo mundiales, constituyendo un total de poco menos de 3500 millones de personas. Basándose en esos datos de la OIT, Kim Moody señala que alrededor de dos tercios de ellos, o sea poco más de 2000 millones, pertenecen a la clase trabajadora, ya que comprende asalariados y “trabajadores independientes” o por “cuenta propia”3. Por su parte, según las investigaciones de Marcel van Der Linden (también en base a la OIT) entre 1991 y 2019 el porcentaje de personas que viven exclusivamente de sus salarios (empleados) a nivel mundial no 3 Moody, Kim, “La clase trabajadora global en la reorganización del capitalismo”, Sin permiso, 16/02/2021, disponible en https://www.iade.org.ar/noticias/laclase-trabajadora-global-en-lareorganizacion-del-capitalismo perfora nunca el piso del 44% y, por el contrario, asciende al 55% de la población económicamente activa.4 Si miramos los datos más recientes que ofrece la OIT, en su informe de enero del 2023, se estima que la “fuerza de trabajo global” asciende a un poco más de 3600 millones de personas (la OIT usa el término Labour Force que sería el equivalente de la PEA -población económicamente activa5), y está compuesta por 2171 millones de hombres y 1430 millones de mujeres. De estos, 3393 millones están empleados y 208 millones desempleados, o sea que los desempleados alcanzan el 5,8% a nivel global. Por su parte, dentro de la masa de empleados, 1961 millones de personas tienen empleos informales6, lo que constituye el 58,4%; y 214 millones viven en la pobreza extrema (es decir, con menos de 1.99 USD por día), lo que implica aproximadamente el 6,4% de los empleados7. Del total de 3600 millones aproximadamente 2/3 de los mismos forman parte de la clase trabajadora ya sea asalariadas, registradas como “trabajadores por cuenta propia”, informales o desocupades. Estos datos nos muestran que la idea de una desaparición “empírica” de la clase trabajadora es completamente insostenible. Sin embargo, eso no salda los debates, sino que recién les da comienzo: porque esta clase trabajadora que tenemos delante (y de la que formamos parte) no tiene los mismos rasgos de la añorada “clase obrera de posguerra”, extraña encarnación de la “clase obrera clásica”, pese a que los 30 gloriosos son una excepción y no una norma en la historia del capitalismo. No hay desaparición de la clase trabajadora pero sí hay “crisis del trabajo”: extendida y creciente precarización laboral; progresiva feminización de la fuerza de trabajo en nichos de bajos salarios; aumento de la subocupación y la sobreocupación; fluctuaciones con piso alto del desempleo; impacto de algunos cambios tecnológicos que, sin reemplazar el trabajo humano, lo someten a nuevas formas de control y gestión de la relación capital-trabajo; y, consecuencia de lo anterior, proliferación de los “trabajadores pobres” como condición cada vez más extendida tanto en los países periféricos como en los centrales, aunque con distinto ritmo e intensidades. Por eso, el primer objetivo de esta radiografía es analizar la morfología de la clase trabajadora en relación con esta “crisis del trabajo” entendida como una forma histórica concreta que asume la acumulación de capital en la actual crisis del capitalismo. 4 Van der Linden, Marcel, “La clase obrera ha muerto. ¡Larga vida a la clase obrera!”, entrevista con Nicolás Allen, en Jacobin América Latina, n°4, 2021. 5 Según el INDEC la Población Económicamente Activa es aquella que se encuentra trabajando o buscando empleo activamente. 6 La OIT (así como la mayoría de las encuestas de hogares que realizan los operadores estadísticos en cada país) utilizan el término “informalidad” para agrupar relaciones laborales y económicas sin registro. Aquí utilizamos descriptivamente el término para hacer uso de esas estadísticas ya construidas. 7 ILO, World Employment and Social Outlook, Trends 2023, p.138. Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 3 Pero, además, dada la latitud desde donde hablamos (parte de la periferia latinoamericana), esta radiografía que pretende ofrecer una mirada de conjunto de una clase trabajadora heterogénea, implica también una discusión con aquellas narrativas que señalan que asistimos a una fractura de la población que vive del trabajo entre aquellos que “están dentro” y aquellos que “están afuera”. Para tomar dos análisis muy difundidos mencionemos las elaboraciones inspiradas en la tesis de la heterogeneidad estructural,8 quienes consideran que es el carácter limitado del capitalismo en Argentina (y en América Latina) el responsable de mercados de trabajo “dualizados” conformados por una cada vez más exigua franja de trabajadores en condiciones “formales” y otro sector destinado a actividades informales o de subsistencia. A pesar de que sus análisis cuantitativos aportan datos muy valiosos (y elaboraciones sofisticadas en términos metodológicos), nos diferenciamos críticamente del supuesto teórico según el cual un capitalismo con desarrollo tecnológico podría incorporar toda la fuerza de trabajo disponible. La experiencia de los países centrales y sus procesos de precarización e informalidad creciente nos muestran lo contrario: que la heterogeneidad actual de la clase trabajadora es un resultado del desarrollo capitalista como tal. El otro análisis es aquel que considera que la fragmentación de la clase trabajadora distanció tanto a quienes tienen “empleo con derechos” (siempre limitados y bajo constantes ataques), de quienes no los tienen y conforman el “precariado”, que puede (y debe) hablarse de una “economía popular” que corre en un carril paralelo al mercado capitalista (como sostienen organizaciones e intelectuales de la UTEP, muchos de ellos actuales funcionarios gubernamentales). Por el contrario, nuestro análisis de la composición de la clase trabajadora argentina evita naturalizar la fragmentación de la clase y busca pensar los vínculos que sus sectores tienen entre sí. Es decir, uniendo lo que el propio capital divide para garantizar su acumulación, pretendemos señalar la pertenencia de clase que los diferentes sectores tienen en común, para comprender las diferentes “fuerzas del trabajo” que nos permitan pensar confluencias y articulaciones reales posibles. Ahora bien, ¿cómo intentar esta radiografía a partir de las estadísticas del INDEC? Si atendiéramos solamente a las clasificaciones de las ocupaciones que nos ofrece la estadística oficial las diferencias que los individuos tienen entre sí, de ingresos, condiciones de contratación o tareas laborales, podrían multiplicarse hasta el infinito e impedir que logremos visualizar los rasgos comunes que hacen que este grupo de personas (que repetimos tiene ingresos cuantitativamente distintos; modos de contratación -o de no contratación- diferentes; tareas 8 Salvia, A., Vera, J., & Poy, S. (2015), Cambios y continuidades en la estructura ocupacional urbana argentina, en Lindenboim, J. y Salvia A., Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014, Eudeba. Buenos Aires, págs. 133-172. laborales cualitativamente diferentes, etc.) constituya una misma clase social. Es por esto que partiendo de los datos clasificatorios que recolecta el INDEC nos proponemos organizarlos a partir de un enfoque teórico que define a la clase trabajadora como todes aquelles que se ven sometidos a la compulsión económica de vender su fuerza de trabajo -por carecer de otros medios de producción o no tener un acceso continuo de alimentos o reservas de dinero.9 Siguiendo a Ricardo Antunes podríamos definirla como la-clase-quevive-del-trabajo, lo que incluye a todos aquellos que “venden” su fuerza de trabajo por un salario (o necesitan imperiosamente hacerlo aunque no lo logren) y teniendo como núcleo central de la misma a los trabajadores productivos (en el sentido dado por Marx).10 Esto implica considerar como parte de la-clase-que-vive-del-trabajo a aquellos que producen directamente plusvalía y participan directamente del proceso de valorización del capital, pero también a aquellos asalariados improductivos insertos en el sector de servicios que no generan plusvalía (comercios de bienes y servicios, bancos y entidades financieras) y en el empleo público (como veremos más adelante). Y, engloba, también a los trabajadores de la denominada “economía informal” y a los trabajadores desempleados que suelen ser representados como una categoría distinta (precaria, informal o “popular”)11. 9 Mandel, Ernest, El Capital. 100 años de controversias en torno a la obra de Karl Marx, México, Siglo XXI, 1985, p. 46. 10 Antunes, Ricardo, Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo, Buenos Aires, Ediciones Herramienta, 2005. p. 91. 11 “La posición metodológica de Bensaïd (que reconstruye la de Marx) es que la realidad concreta de la clase social no es un dato empírico autoevidente (rastreable por ingresos, intereses individuales u otro indicador), sino que accedemos a sus contornos reales a través de una construcción conceptual que permita dar cuenta del conjunto de determinaciones que la conforman: la clase está definida por sus relaciones con el capital y mediante el conflicto social que la opone a él. Esta doble determinación se imbrica, a su vez, en los distintos niveles en que el conflicto social se desarrolla. En El Capital, comienza por la lucha incesante en el ámbito de producción (en torno a la extracción de plusvalía), lo que determina las clases en una primera instancia (ver el tomo i); el proceso de circulación (tomo ii) las determina sobre el ángulo del contrato entre el asalariado vendedor de su fuerza de trabajo y el comprador capitalista (y establece el precio histórico-moral de la mercancía fuerza de trabajo); finalmente, en el proceso de reproducción en su conjunto (tomo iii), las clases son determinadas por la combinación concreta del nivel de extracción de plusvalía, de la organización del trabajo, de su carácter productivo/ improductivo, de la distribución de los ingresos y la conformación de la tasa media de ganancia, de la reproducción de la fuerza de trabajo en todas las esferas de la vida social y la mediación del Estado. La complejidad de este proceso, que Marx analiza en los tres tomos de El Capital, supone entender que no solo son formas distintas en las que aparecen las relaciones entre capital y trabajo, sino que son también formas distintas del conflicto social, porque es la lucha la que define las condiciones precisas de esta reproducción”, Varela, Paula y Gutiérrez Rossi, Gastón, “El marxismo como teoría crítica y programa de investigación: Daniel Bensaïd y Michael Burawoy”, en Pérez, G. y Armelino, M. (ed.) Luz de giro. Nuevas reflexiones sobre filosofía y métodos de las ciencias sociales, Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, 2022. MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 4 Para mostrar de manera más concreta esta visión teórica recurrimos a una imagen que piensa a la clase trabajadora como compuesta por “círculos concéntricos” lo que permite mostrar los componentes diferenciados que forman parte de ella, para ponderar de manera realista sus cambios y establecer vasos comunicantes entre sus partes heterogéneas. Lejos de cualquier imagen estática de cómo son las clases sociales y alejándonos también de los diagnósticos sobre “economías dualizadas”, nos proponemos identificar sectores cuyas fronteras sean, como toda frontera, puntos de diferenciación y de articulación. Para eso, nos basamos en el esquema de “cores” (que aquí traduciremos como círculos) presentado por Kim Moody en su lectura de la clase trabajadora norteamericana desarrollada en el libro “On New Terrain. How capital is reshaping the battleground of class war” de 2017.12 A la que le introdujimos algunas modificaciones para adaptarla a nuestra investigación. Allí Moody señala, recuperando el clásico trabajo de Hal Draper,13 que la clase trabajadora puede ser representada como círculos concéntricos a partir de un “núcleo” industrial esencial y anillos externos al mismo que se extienden hasta abarcar porciones cada vez más amplias de aquellos “que viven de su trabajo”. Moody, basándose en datos de la estadística laboral norteamericana, elabora un esquema de círculos concéntricos de esta clase obrera, y coloca en el centro a los trabajadores del sector privado tanto de la producción como de la logística. En el siguiente círculo y destacándose como un sector altamente concentrado que conforma un “nuevo corazón de la clase obrera”, coloca a los trabajadores de servicios, donde destaca particularmente a aquellos empleados en tareas de mantenimiento y de reproducción social. Allí hay millones de trabajadores situados más allá del núcleo tradicional, pero que se encuentran empleados en grandes concentraciones (Estaciones, Aeropuertos, Hospitales, Escuelas, etc.), con más capital e inversión fija y situadas en un entorno urbano. Y, como último círculo, el compuesto por los trabajadores de oficina y de ventas, muchos de los cuales también están fuertemente concentrados en términos espaciales. A su vez, en cada círculo, analiza la composición de género, étnico racial y migrante. El resultado de este estudio es una clase trabajadora re-estructurada, con nuevas concentraciones y más diversa. 12 Véase Moody, Kim, On New Terrain. How capital is reshaping the battleground of class war, Chicago, Haymarket Books, 2017. Una reseña en https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/5508/5716 13 Hal Draper (1914-1990) fue un militante socialista marxista de larga trayectoria en la izquierda norteamericana. En los 30 militó en el movimiento trotskista -con el que rompe por la caracterización de la URSS- y en 1966 escribe el influyente folleto “Socialismo desde Abajo”. En su libro Karl Marx´s theory of revolution, vol. 2, capítulo 2 “The special class” realiza este diagrama de los círculos de la clase obrera que inspiró a Kim Moody. Inspirados en este análisis, e incorporando algunas modificaciones, proponemos mostrar cómo se componen los círculos concéntricos de la clase trabajadora en Argentina. Como se observa en lo que sigue, esa dinámica de “ampliación” que se expande desde el núcleo central llega, en nuestro caso, hasta aquellas y aquellos trabajadores que no logran vender su fuerza de trabajo, es decir, hasta la población desocupada. “Hacer una radiografía de la clase trabajadora en clave de círculos concéntricos nos permite, también, pensar las fuentes de poder a nivel del ‘poder estructural’” Vale aquí una aclaración: identificar un núcleo duro a partir del cual se organizan círculos concéntricos más cercanos o más lejanos con la producción de valor, no implica una “valoración” de la importancia de cada uno de los trabajos concretos involucrados en los distintos círculos. No es que los trabajos que se llevan a cabo en el círculo 1 son más “importantes” (para nosotres) que los que se llevan a cabo en el círculo 3. Hay miles de trabajos que son fundamentales para sostener la vida que no producen valor en términos capitalistas (como el trabajo de reproducción social no remunerado en el hogar y las comunidades), y hay miles de trabajos que producen valor en términos capitalistas y son letales para la vida humana y no humana (como la minería a cielo abierto). El ordenamiento por círculos no identifica el “valor” de los trabajos concretos para la satisfacción de necesidades humanas, sino el “valor” para la acumulación del capital, dinámica que rige nuestras sociedades. Y, como ha analizado tan agudamente la tradición del feminismo socialista y anticapitalista, la acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida (y, podríamos agregar, del planeta) están en abierta contradicción. Pensar una sociedad en la que los círculos se organicen en función de las necesidades humanas (para nosotres, una sociedad socialista) requiere combatir esta sociedad que los organiza en función de la ganancia. Para aportar a ese combate es también este trabajo. Porque la idea de hacer una radiografía de la clase trabajadora en clave de círculos no busca únicamente comprender la nueva morfología de la-clase-que-vive-del-trabajo, busca también pensar las fortalezas de esa clase (nuestra clase) para el combate contra el capital. Busca, en definitiva, repensar lo que los sociólogos marxistas E.O Wright y Beverly Silver analizaron como las fuentes de poder de clase. Puede Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 5 considerarse ya clásica la distinción elaborada primero por Wright (retomando un trabajo pionero del sociólogo italiano Luca Perrone)14 y luego por Silver entre el poder estructural y el poder asociativo.15 El primero refiere al poder que deriva de la posición de las/os asalariados en el sistema económico, el cual abre la posibilidad de interrumpir o restringir la acumulación de capital, ya sea que lo pensemos estrictamente al nivel de un lugar de trabajo (por ejemplo, a través de un paro o un sabotaje fabril) o al nivel de una rama o sector en el que cobra especial relevancia la logística que, como dijera Marx, completa el proceso productivo (por ejemplo, a través de una huelga de camiones). Este tipo de poder estructural está directamente relacionado con el concepto más específico de “posición estratégica” que John Womack16 destacó (retomando la idea de Dunlop) para señalar la importancia fundamental de poner el foco en la ubicación económica e incluso técnica de las/os trabajadores de una rama o sector a la hora de considerar cómo la interrupción de su trabajo impide o bloquea el trabajo de otros sectores de trabajadores (lo que les otorga mayor poder para cortar el proceso productivo capitalista). El poder asociativo, por su parte, es el que deriva de la unidad de las/ los trabajadores y la conformación de organizaciones obreras, ya sea que asuman formas más sindicales o más políticas. Esto abre la puerta a que sectores de trabajadoras y trabajadores que en términos estructurales no detenten un gran poder de fuego, puedan sin embargo construirlo a partir de la conformación de organizaciones de trabajadores. El análisis de las formas en que se distribuye la clase trabajadora en “círculos concéntricos” nos permite pensar las fuentes de poder a nivel del “poder estructural” porque posibilita la identificación de diferentes posiciones (o relaciones) que tienen distintos trabajos humanos con la acumulación de capital. Es decir, nos permite identificar posiciones estratégicas de les trabajadores para su lucha contra el capital. Basándonos en estas consideraciones teóricas y políticas, nuestra radiografía de la clase trabajadora en Argentina diferencia cuatro círculos que señalan cuatro posiciones de las y los trabajadores respecto de la explotación y la producción de valor. Aquí los presentaremos brevemente, y en cada una de las entregas (dedicada a explorar cada círculo en profundidad) desarrollaremos la argumentación. El primer círculo, está conformado por un primer conjunto de tres tipos de relaciones del trabajo humano con la acumulación de capital: trabajo productivo 14 Véase E. O. Wright, “Working class power, capitalist class interest, and class compromise”. American Journal of Sociology, n° 105, vol. 4, 2000, pp. 957-1002 15 Véase Beverly J. Silver, Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870, AKAL, 2005. 16 Womack, John, Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros. México: FCE, 2008. productor de bienes materiales (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca , explotación de minas y canteras, industria manufacturera, construcción); trabajo productivo productor de servicios ligados en forma directa a la producción de bienes materiales (transporte de mercancías, centros de distribución y logística, telecomunicaciones, correos); y trabajo productivo y no productivo (por ser realizado para el estado) productor de bienes materiales y/o servicios que constituyen “infraestructura básica para la valorización del capital” (suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y suministros de agua, alcantarillado y gestión de desechos y actividades de saneamiento). El segundo círculo, está conformado por un segundo conjunto de tres tipos de relaciones del trabajo humano con la acumulación de capital: trabajo productivo y no productivo productor de servicios de reproducción de la fuerza de trabajo (educación, salud y cuidados privados y públicos); trabajo productivo y no productivo productor de servicios no ligados en forma directa con la producción de bienes materiales (transporte de pasajeros); trabajo productivo y no productivo productor de bienes culturales (actividades de comunicación e “industria” cultural y del entretenimiento). El tercer círculo, está conformado por un tercer conjunto de seis tipos de relaciones del trabajo humano con la acumulación de capital: trabajo productivo y no productivo prestador de servicios de gastronomía, hotelería y turismo; trabajo no productivo prestador de servicios financieros (bancos, agentes de bolsa, etc.); trabajo no productivo prestador de servicios comerciales (comercio); trabajo no productivo prestador de servicios personales (trabajo en casas particulares, reparaciones para usos particulares, peluquería, manicuría, etc); trabajo no productivo prestador de servicios administrativos del estado (administración pública nacional, provincial, municipal); trabajo no productivo prestador de servicios de la sociedad civil (sindicatos y asociaciones). El cuarto círculo está compuesto por aquellas trabajadoras y trabajadores desocupados ya sea que estén expresados en términos estadísticos bajo la forma de desocupación abierta o que formen parte de los trabajadores inactivos (quienes según el relevamiento de EPH-INDEC no hayan trabajado ni buscado empleo durante el período de referencia) pero cuya inactividad se deba al llamado “efecto desaliento”. Es decir, quienes se encuentran disponibles para trabajar pero se retiran de la Población Económicamente Activa, justamente, por no conseguir vender su fuerza de trabajo. Esta decisión contiene dos elementos importantes a resaltar: en primer lugar, y más evidente, el de concebir como parte de la clase trabajadora al sector de los trabajadores desocupados, aquellos que no logran reproducir sus medios de vida a través de la venta de su fuerza de trabajo. En segundo lugar, dar cuenta de que el sector de desocupados es una de las distintas expresiones de lo que se conoce como superpoblación relativa: la generación de una masa de la población obrera repelida o semi repelida de las relaciones salariales y distintas formas de venta de la fuerza de trabajo, subproducto de los movimientos de repulsión y atracción propios de la 6 MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 acumulación capitalista. Es decir, que su existencia, lejos de ser una anomalía, forma parte de la dinámica inherente al capitalismo.17 Como hemos dicho más arriba, nuestra definición de clase trabajadora excede a quienes componen estos 4 círculos concéntricos, los cuales incluyen a quienes están dispuestos a vender su fuerza de trabajo (lo logren o no). Hay muchos miembros de la clase trabajadora que “no están en condiciones de hacerlo” (al menos para los criterios del mercado de trabajo bajo las legislaciones vigentes) como los y las niñas, ancianos, enfermos, quienes presentan algunos tipos de “discapacidad”. Pero también hay muchos y sobre todo muchas, cuyo principal impedimento para intentar vender su fuerza de trabajo en el mercado es que llevan adelante un trabajo que también es esencial para el capital, aunque es sistemáticamente negado en su carácter de trabajo y en su esencialidad: el trabajo del mantenimiento diario y renovación generacional de la fuerza de trabajo que se lleva a cabo en forma no remunerada en el ámbito privado del hogar y las redes familiares y comunitarias de cuidados.18 En términos metodológicos, este ordenamiento implica una relectura de las fuentes estadísticas y un agrupamiento de las actividades relevadas por el INDEC en función del lugar que ocupan para el capital, de la relación que éstas tienen entre sí y de sus transformaciones. Para ello realizamos un procesamiento de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares relevada por el INDEC19 (en este caso los datos son del 3º 17 El instrumento de medición (EPH-INDEC) no permite captar de manera clara y precisa esta superpoblación relativa. Sus categorías y conceptualizaciones presentan una serie de obstáculos a la hora de realizar este tipo de disquisiciones, aunque permite hacer aproximaciones. Por este motivo, si bien las formas de manifestarse de la superpoblación relativa pueden ir desde la desocupación abierta, hasta la subocupación y distintas formas de la ausencia de registro (lo que comúnmente se conoce como “informalidad”), aquí incorporamos sólo a las dos dimensiones mencionadas (desempleo abierto e inactivos por efecto desaliento) para evitar superposiciones y duplicaciones ya que la presencia de otras formas de la superpoblación relativa (como el trabajo no registrado o la subocupación) están contenidas en distintos círculos concéntricos. 18 Para un análisis de la esencialidad del trabajo de reproducción social véase Varela, Paula, “Dossier: El trabajo de las mujeres: feminismos, marxismos y reproducción social”, revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, Año VIII, N°16, (marzo-agosto), 2020. Disponible en: https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/issue/view/16 19 La Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) es una herramienta estadística desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que se utiliza para medir y monitorear la situación socioeconómica de los hogares y las personas en el país. La EPH se lleva a cabo en todo el territorio nacional, y consiste en una encuesta de muestra que se realiza trimestralmente. Su objetivo principal es recopilar información sobre el mercado laboral y la distribución del ingreso en Argentina. Utiliza una muestra probabilística de hogares para recolectar información sobre la situación socioeconómica de la población. La muestra es seleccionada mediante un diseño muestral estratificado, por conglomerados y multietápico. trimestre de 2022). Utilizar los microdatos nos permite, mediante la utilización de dos software estadísticos (R y SPSS) realizar un desagregado de datos con dos objetivos principales. En primer lugar, circunscribir nuestro universo a todos los trabajadores asalariados (registrados y no registrados), “cuentapropistas”, desocupados y desalentados excluyendo puestos jerárquicos, jefaturas y gerenciales. En su procesamiento habitual, la EPH es utilizada para construir los informes trimestrales de Mercado de Trabajo20 sin realizar ninguna delimitación de los sectores patronales y jerárquicos a la hora de elaborar los principales indicadores. Desde nuestro lugar, resulta central poder dar cuenta de las distintas dimensiones de la actividad de la clase trabajadora sin las distorsiones que se introducen en las diferentes variables con la inclusión de estas poblaciones que no pertenecen a la clase-que-vive-del-trabajo. En segundo lugar, la utilización de la fuente nos permite reagrupar bajo el criterio que explicitamos previamente las actividades relevadas a partir del Clasificador de Actividades Económicas (CAES-Mercosur)21. En el Cuadro 1 presentamos las actividades económicas del CAES organizadas en función de los círculos que construimos. Datos generales sobre la población económicamente activa Antes de pasar a mostrar la distribución de la clase trabajadora en los 4 círculos concéntricos detallados más arriba, veamos algunos datos generales que nos permiten situarnos rápidamente en términos de las principales categorías ocupacionales que registra el INDEC. Los siguientes datos son extraídos del informe de Mercado de Trabajo del INDEC del III Trimestre de 2022 - Total Población. Si miramos este segundo diagrama donde reelaboramos la PEA bajo un criterio de incluir solamente a quienes forman parte de la clase trabajadora podemos observar varias cuestiones relevantes. Se seleccionan los hogares dentro de cada conglomerado mediante un procedimiento de muestreo aleatorio simple. En cada hogar seleccionado se relevan las características de todos sus miembros, lo que permite obtener información representativa de la población a nivel nacional. La población objetivo de la EPH son todos los hogares urbanos que residen en el territorio nacional. 20 Mercado de Trabajo - Principales Indicadores Socioeconómicos, Trabajo e Ingresos (INDEC) 21 Este instrumento organiza las actividades a partir del tipo de producción o servicio que ofrece, siendo una versión adaptada del Clasificador de Actividades Económicas del Mercosur (CAEM), que a su vez se basa en la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que el clasificador cuenta con 20 secciones, 88 divisiones, 286 grupos y 664 clases distintas de actividad económica, la reorganización mediante el agrupamiento de las actividades se vuelve un ejercicio fundamental a la hora de radiografiar la composición y posiciones de la clase trabajadora en Argentina. Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 7 Cuadro 1. Tipos de trabajo y actividades económicas según el CAES Elaboración propia en base al CAES En primer lugar, que de un total de 15 millones de trabajadores, los que efectivamente logran vender su fuerza de trabajo (ocupados) son poco más de 13.700.000, mientras quienes no lo logran (desocupados) son poco más de 1.700.000 (este número incluye a la desocupación abierta + los inactivos desalentados). Esto constituye cerca del 11% de desocupación entre les trabajadores del país. En un contexto en el que los organismos oficiales suelen vanagloriarse de la “baja desocupación” en la Argentina actual, mirar las cifras con mayor detenimiento y poniendo el foco en la-clase-que-vive-del-trabajo ayuda a comprender la gran cantidad de trabajadores que están desocupados, es decir, privados de la posibilidad de obtener los medios para su propia subsistencia y la de su familia. 8 Diagrama 1. Principales tasas del mercado de trabajo EPH-INDEC, III trimestre de 2022 Fuente: Elaboración propia en base a microdatos INDEC - Tercer trimestre 2022. Los valores muestrales se proyectan sobre el total poblacional a partir de la construcción de un factor de expansión que resulta de la proporción entre el total de la muestra y el total poblacional. Teniendo en cuenta que el diseño de la encuesta utilizada corresponde a valores muestrales, las cifras que proporcionamos son siempre aproximaciones. MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 Diagrama 2. Principales tasas del mercado de trabajo categorización Observatorio de les Trabajadores de LID (basado en reelaboración EPH-INDEC, III trimestre de 2022) Fuente: Elaboración propia en base a microdatos INDEC - Tercer trimestre 202222. 22 Este Diagrama 2 está elaborado sobre la misma base de microdatos y el mismo factor de expansión que el Diagrama 1. Las diferencias entre ambos se corresponden a las decisiones teóricas y de delimitación del sujeto a caracterizar: las y los trabajadores. Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 9 “Si miramos la situación del conjunto de les trabajadores en la Argentina actual (ocupados y desocupados): sólo el 40% logra vender su fuerza de trabajo con derechos laborales (asalariados registrados), el 19% vende su fuerza de trabajo con altos niveles de precarización (trabajadores cuentapropistas), el 30% lo hace sin ningún tipo de derechos (trabajadores no registrados) y el 11% no logra vender su fuerza de trabajo. Es decir que la precarización del empleo acucia al 60% de la clase trabajadora argentina” Dentro de los que sí logran vender su fuerza de trabajo, casi 11 millones lo hacen bajo la forma de asalarización, mientras poco más de 2.800.000 lo hace bajo otras formas (que la estadística nomina como “cuentapropistas”). Esto también constituye un dato relevante porque dado que hemos quitado a los “profesionales” de la categoría de cuentapropistas (como forma de aproximarnos a delimitar a la “pequeñoburguesía” o “clase media”), estos 2.800.000 trabajadores lejos de indicar “ascenso social”, indican un 20% de personas que trabajan bajo formas precarias de contratación laboral a) Consideramos Población Económicamente Activa a todos los trabajadores ocupados y que buscan trabajo de forma activa, que no pertenecen a las fuerzas de seguridad ni se encuentran ocupando puestos gerenciales o jefaturas. Tampoco se tienen en cuenta a quienes pertenecen a la categoría de patrones ni a los cuentapropistas de calificación profesional. b) Para la construcción del total de ocupados se tienen en cuenta a todos los asalariados ocupados, exceptuando a las fuerzas de seguridad, a aquellos que cumplen funciones del capital como jefes y puestos gerenciales y a todos los cuentapropistas, excluyéndose a quienes entran en la categoría de “patrones” y a los cuentapropistas profesionales como forma de delimitar a las capas medias que pertenecen a la pequeño-burguesía. c) La cantidad de desocupados es construida no sólo a partir de la “desocupación abierta” sino también a partir de un sector de inactivos que buscó trabajo en los últimos doce meses y cuya no participación en la población económicamente activa se considera que puede tener que ver con el “efecto desaliento”. d) Los asalariados no incluyen fuerzas de seguridad, puestos gerenciales y de jefatura y son filtrados utilizando el Código Nacional de Ocupaciones y Clasificación de Actividades Económicas del Mercosur. Esta decisión impacta también en los valores de la cantidad de asalariados registrados y no registrados. e) Cómo se explica previamente para la construcción de los valores en cantidad de trabajadores cuentapropistas no se tienen en cuenta a los cuentapropistas profesionales por considerarlos en mayor medida parte de las capas medias/ pequeña burguesía. (monotributo, monotributo social, actividades “independientes” sin registro, etc.). Si a este dato de precarización, le agregamos el de empleo informal encontramos lo siguiente. Entre los asalariados (casi 11millones), hay poco más de 6.300.000 que están registrados y la friolera de 4.600.000 que están no registrados. Esto constituye más del 42% de los asalariados en la “informalidad”, un porcentaje altísimo de trabajadores que no tiene aportes jubilatorios, indemnización por despido, aguinaldo, vacaciones, ART, etc. Mirando el conjunto de los trabajadores ocupados (asalariados y no asalariados) tenemos una distribución de 46% registrados, 34% no registrados y 20% cuentapropistas. Es decir que más de la mitad de quienes logran vender su fuerza de trabajo en Argentina, lo hace bajo altos niveles de precarización (cuentapropismo) o completos niveles de precarización (empleo informal) A esto se suma la situación de los desocupados que, como señalamos más arriba, constituyen más del 11% de esta PEA de clase trabajadora (porque hemos incorporado en esta categoría a quienes ya no buscan empleo no porque no quieren trabajar sino porque se cansaron de buscar trabajo y no conseguirlo). Por lo que si miramos la situación del conjunto de les trabajadores en la Argentina actual (ocupados y desocupados) encontramos que sólo el 40% logra vender su fuerza de trabajo con derechos laborales (asalariados registrados), el 19% vende su fuerza de trabajo con altos niveles de precarización (trabajadores cuentapropistas), el 30% vende su fuerza de trabajo sin ningún tipo de derechos (trabajadores no registrados) y el 11% no logra vender su fuerza de trabajo. Es decir que la precarización del empleo acucia al 60% 10 de la clase trabajadora argentina. Esta clase trabajadora ultra-precarizada implica mayores niveles de heterogeneidad, marcadas diferencias en las condiciones de trabajo a su interior y mayor debilidad de la organización colectiva (los sindicatos), elemento clave del poder histórico de la clase trabajadora en nuestro país. Ante este escenario se vuelve muy relevante analizar en qué consiste esta heterogeneidad, determinar dónde están situadas las “nuevas fuerzas del trabajo”, cuáles son sus fortalezas (y sus debilidades), y cuáles sus potenciales recursos de poder a la hora de la lucha de clases. El tipo de análisis que proponemos a continuación tiene por objetivo aportar en ese sentido. Veamos entonces una primera panorámica de cómo se organizan los distintos sectores de la clase trabajadora en función de los 4 círculos definidos. Cantidad de trabajadores y ramas de actividad determinantes en cada círculo Para comenzar esta radiografía, veamos el peso relativo que tiene cada uno de los círculos concéntricos en la composición de la clase trabajadora en la Argentina actual. MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 Gráfico 1 - Peso relativo de cada Círculo trabajadores, y por último, el círculo 4 con un total de 1.726.000. Si analizamos los tres círculos en los que se distribuyen los trabajadores ocupados (que engloban un total de 13.732.000 personas), más de la mitad corresponde al círculo 3, cerca de un tercio al círculo 1 y casi un cuarto al círculo 2. Para analizar qué significa esto en términos de ramas de actividad, veamos cuáles son las ramas que traccionan cada uno de los círculos para poder establecer con mayor precisión en dónde trabajan quienes logran vender su fuerza de trabajo en nuestro país. Como vemos en el gráfico 2, la principal rama de actividad (siempre en términos de cantidad de trabajadores y trabajadoras) del círculo 1 es la industria manufacturera, la cual concentra el 39,1% de les trabajadores de dicho circuito (aproximadamente 1.602.200 trabajadores). Le sigue la construcción con el 36,9% (cerca de 1.513.300 trabajadores), y transporte y logística con el 10,1% (aproximadamente 412.800). Entre las tres primeras definen el 86% del total del empleo del primer círculo, lo que representa en valores absolutos cerca de 3.526.000 trabajadores. “En el círculo de actividades que configuran el corazón de la producción de valor (círculo 1), la industria manufacturera aún conserva un peso significativo por la cantidad de trabajadores que emplea en forma directa y por las actividades relacionadas que activa (construcción y logística)” Fuente: Elaboración propia en base a microdatos INDEC Tercer trimestre 2022 Si consideramos los cuatro círculos de trabajadoras y trabajadores en valores absolutos, el que concentra la mayor cantidad es el círculo 3 con un total aproximado de 7.085.928, le sigue el círculo 1 con un total de 4.100.797, el círculo 2 con un total de 2.640.056 Entonces, si miramos la foto actual, en el círculo de actividades que configuran el corazón de la producción de valor (siempre en términos capitalistas), podemos decir que la industria manufacturera aún conserva un peso significativo en términos de la cantidad de trabajadores que ocupa en el país. Esto es Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 11 Gráfico 2 - Peso relativo de las actividades comprendidas en el Círculo 1 Fuente: Elaboración propia en base a microdatos INDEC - Tercer trimestre 2022 importante si tenemos en cuenta la tendencia a la reducción de los trabajadores industriales que se discute a nivel mundial23. Sin embargo, como señalaremos más adelante, este significativo peso relativo de la industria manufacturera debe analizarse en cruce con la “calidad” del empleo que se produce en el sector, calidad que presenta altos índices de cuentapropismo y trabajo no registrado. Por otra parte, en relación con la segunda actividad que tracciona el empleo en este círculo 1 (construcción), es importante tener en cuenta que, cuando hablamos de construcción nos estamos refiriendo a distintos tipos de actividades que incluyen: construcción de viviendas, puentes, puertos, rutas, infraestructura energética, infraestructura de gestión de residuos, etc. Es decir, muchas de estas ramas de la construcción están ligadas de forma directa a la industria manufacturera dado que garantizan, ya sea, la infraestructura para la producción en sí misma, como así también la infraestructura para el transporte y logística (como momento que completa el proceso de producción). Por último, es importante destacar que el tercer sector que tracciona el empleo en este círculo 1 es transporte y logística, sector que, como señalara Kim Moody en su análisis de la clase obrera norteamericana,24 viene cobrando peso en las últimas 23 En el Informe 2, dedicado exclusivamente al análisis de Círculo 1, analizaremos qué ramas de la industria manufacturera son las más dinámicas en cantidad de trabajadores y trabajadoras y explicaremos la importancia de este sector en términos de poder de clase. 24 Kim Moody, 2017, op. cit. tres décadas a nivel mundial. Buena parte de este sector también está ligado en forma directa con la producción industrial, operando como “momento de la producción en la circulación”, es decir, completando el proceso de producción de mercancías. Como se observa en el gráfico 3, las actividades que concentran la mayor cantidad de trabajadores dentro del segundo círculo son, en primer lugar, la salud pública y privada que explican el 40% (cerca de 1.065.000); en segundo lugar la educación pública y privada con el 33% del círculo (cerca de 880.000 trabajadores); y en tercer lugar el transporte de pasajeros con el 24% (cerca de 635.000). Si nos concentramos en las dos primeras actividades, observamos que más del 70% de las y los trabajadores de este círculo está traccionado por lo que se denomina el “trabajo de reproducción social asalariada” (que incluye salud, educación, cuidados), el cual constituye uno de los nuevos nichos de acumulación de capital cuando pertenecen al sector privado (las denominadas “industrias de la salud y la educación”) y uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial dentro del área de servicios. Además, como analizaremos en el tercer informe, es un trabajo altamente feminizado lo cual lo emparenta con el trabajo de reproducción social no remunerado que llevan adelante muy mayoritariamente las mujeres en los hogares y en las comunidades. Como dijimos más arriba, en términos de la producción de valor, en este círculo existe trabajo productivo y no productivo, dado que una parte significativa de la salud y la educación en Argentina es 12 Gráfico 3 - Peso relativo de las actividades del Círculo 2 MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 Elaboración propia en base a microdatos INDEC - Tercer trimestre 2022 estatal, pese a los constantes recortes presupuestarios. Es decir, estos trabajadores (particularmente estas trabajadoras) tienen al Estado como empleador. Para tener una primera aproximaciòn, dentro del ámbito de la salud, el 37% de las y los trabajadores son empleados por el Estado (lo que implica cerca de 393.000), mientras que en el ámbito de la educación los porcentajes son: 55.7% pertenecientes al sector público (488.000 trabajadores) y 43,8 % al sector privado. “El círculo 2 está determinado por el empleo en la reproducción social asalariada, mostrándose como nicho de concentración de trabajadores (muy mayoritariamente mujeres) y como nicho de acumulación de capital” Si miramos el gráfico 4, correspondiente al círculo 3, que concentra el porcentaje mayoritario del trabajo remunerado en Argentina, encontramos, en primer lugar, que en este círculo se agrupa una mayor cantidad de actividades en comparación con los dos anteriores. Este conglomerado heterogéneo de actividades está conformado por distintas formas de trabajo que en su gran mayoría son improductivas en relación a la acumulación de capital -por estar mayormente situadas en el circuito de la circulación de mercancías y no estar vinculadas a la producción. Aquí se destacan actividades como: comercio; trabajo en casas particulares; Gastronomía y Turismo; actividades inmobiliarias y administrativas; administrativas del estado; financieras; culturales, aunque entre ellas difieren fuertemente en términos salariales y contractuales. Dentro de este conjunto de actividades, la que más tracciona el empleo es comercio (con el 31,6%, cerca de 2.240.000 trabajadores); le siguen las trabajadoras de casas particulares con el 17,4% (1.230.000) y en tercer lugar la administración pública con el 15,4% (cerca de 1.100.000 trabajadores). Como veremos más adelante, el peso relativo de las trabajadoras de casas particulares (actividad en la que el 96,7% son mujeres) va a explicar buena parte de la alta feminización de este círculo (el más feminizado de los tres) y va a traccionar también (aunque no exclusivamente) los altos índices de informalidad de este círculo. Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 13 Gráfico 4 - Peso relativo de las actividades del Círculo 3 Elaboración propia en base a microdatos INDEC - Tercer trimestre 2022 ¿Cómo es la división del trabajo según sexos? 25 Vista la cantidad de trabajadores y las ramas de actividad que más traccionan el empleo en cada uno de los círculos concéntricos, queremos pasar ahora a analizar cómo es respecto de la división del trabajo (remunerado) según sexos. Gráfico 5 – Composición de los círculos 1, 2 y 3 por sexo. Fuente: elaboración propia en base microdatos INDEC Tercer trimestre 2022 25 En la distribución por sexo aparecen únicamente varones y mujeres porque esos son los datos que proveen las estadísticas. No tenemos modo de relevar otras opciones sexuales. Como observamos en el gráfico 2, lo primero que salta a la vista es una cuestión muy interesante: mientras los círculos 2 y 3 muestran una mayoría de trabajadoras mujeres, el círculo 1 es abrumadoramente “masculinizado”: 82,3% varones vs. 17,7% mujeres. Este no es un dato menor porque, como vimos más arriba, es justamente dicho círculo (el 1) el que concentra los denominados “sectores estratégicos” de la economía. Es decir que, pese a que la participación de las mujeres en el trabajo remunerado a nivel general es del 45% del total de la población ocupada, su participación en los denominados sectores estratégicos disminuye a menos de un quinto. “En términos de división del trabajo según sexos, la repulsión de las mujeres del núcleo de la producción de valor, lleva a que se concentren en las tareas de reproducción social asalariada y en el sector servicios” Esto tiene consecuencias de muchos tipos. En primer lugar, en lo que se denomina la “segregación horizontal” a la hora de reflexionar sobre la participación desigual de las mujeres en el mercado de trabajo a partir de su inserción en ciertas ocupaciones o sectores de actividad (y no en otros). Al mirar los tres círculos de conjunto, esto se torna evidente a través de la alta participación en los dos círculos copados por los servicios (círculos 2 y 3), y la baja participación en el círculo 1 dedicado a la industria energética y manufacturera, la industria extractiva y agropecuaria, la logística. Pero además, la segregación horizontal también se torna evidente al interior de los círculos. Por un lado, si miramos el círculo 2 de conjunto, encontramos que las mujeres tienen una participación de poco más 7 puntos superior a la de los varones (53,7% de mujeres vs. 46,3% de varones); pero si miramos esta diferencia por rama de actividad dentro del círculo dos, comprobamos que las mujeres se concentran ampliamente en aquellas relacionadas con el trabajo de reproducción social remunerado (educación y salud), mientras los varones conforman casi la totalidad de los trabajadores en el sector del transporte de pasajeros (94%). Por su parte, en el círculo 3 de conjunto, la participación de las mujeres es superior a la de los varones por 14 puntos porcentuales (57% mujeres vs. 43% varones), 14 pero cuando miramos cada una de las actividades nos encontramos con que las trabajadoras de casas particulares, que representan el 17,4% del conjunto del círculo, está compuesta por un 97% de mujeres. Demás está decir que esta actividad es la que presenta mayor ausencia de registro laboral, siendo el 78% trabajadoras sin derechos. Entonces, a dicha “segregación horizontal” en donde se establece de hecho que ciertas ocupaciones y actividades son más adecuadas para mujeres, podemos agregar que son las mujeres las que se insertan mayoritariamente en lo que más arriba llamábamos sectores de servicios en general, en trabajos más invisibilizados y expuestas a una mayor precariedad laboral. Cuando, en los próximos informes, analicemos cada círculo con más detalle, veremos cómo refracta esta división del trabajo por sexo en condiciones de trabajo y en remuneración para las mujeres. Gráfico 6 - Niveles de trabajo no registrado según los círculos de actividades MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 ¿Qué pasa con el trabajo no registrado en cada círculo? Luego de este primer panorama de los sectores que traccionan el empleo en Argentina en términos de cantidad, veamos ahora algunos rasgos de la calidad de dicho empleo. Para ello, tomaremos dos indicadores fundamentales (nivel de no registro y cuentapropismo) que permiten ver las condiciones en las que venden su fuerza de trabajo quienes logran hacerlo. Como se señala en el diagrama 2, el 79.6% de las y los trabajadores ocupados (según nuestra categorización), lo están bajo la forma de trabajo asalariado. Ahora bien ¿qué formas asume este trabajo asalariado en los distintos círculos? De conjunto, la incidencia del trabajo no registrado en las relaciones salariales en Argentina es del 37,4% para el trimestre analizado según INDEC26. Sin embargo, cuando dejamos afuera a quienes no pertenecen a la clase trabajadora (como explicamos en nuestras decisiones metodológicas) podemos observar que estos valores ascienden al 42,1%. Es decir, que entre quienes están asalariados cuatro de cada diez son trabajadores sin derechos. Estamos hablando de por lo menos 4.600.000 de trabajadores sin paritarias, días por enfermedad, licencias por maternidad, indemnización, protección ante los despidos, y un largo etcétera.27 26 Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH), Tercer trimestre de 2022. https://www. indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_ eph_3trim22F4483A3158.pdf 27 Basta con recordar el período más agudo de la crisis pandémica, bajo el cual las magras e insuficientes protecciones sobre el trabajo (como la prohibición de despidos o la doble indemnización) no tenían (lógicamente) ningún efecto sobre la enorme masa de trabajo no registrado resultando en la destrucción de millones de puestos de trabajo. Por eso, mientras Las estadísticas nos ofrecían la imagen de una estructura ocupacional con tasas de trabajo no registrado en Fuente: elaboración propia en base microdatos INDEC Tercer trimestre 2022 Si miramos esta cifra en términos de los círculos concéntricos que organizan este informe, vemos que el círculo 1 y el círculo 3 presentan niveles de trabajo no registrado casi idénticos (46% y 46.2% respectivamente), mientras el círculo 2, presenta niveles de no registro de casi 20 puntos porcentuales menos (26.4%). Si nos concentramos en el círculo 1, este trabajo sin derechos incluye cerca de 1.352.000 trabajadores. Cuando nos detenemos en las actividades que lo explican en mayor medida encontramos valores altísimos en varias de ellas, con la construcción destacándose claramente con el 72,5% (cerca de 661.500 de trabajadores sin registro alguno (esta es una de las actividades que, junto con trabajadoras de casas particulares, presentan los índices más altos de trabajo sin registro). En segundo lugar están los trabajadores del transporte y almacenamiento de mercancías con 47,7% (148.200 trabajadores aproximadamente); y le siguen, el 36,7% entre los trabajadores agropecuarios y de minas y canteras (cerca de 41.400 trabajadores); el 36,5% en industria manufacturera (cerca de 443.081 trabajadores); el 32,8% en el suministro agua, gas y electricidad (5.000 trabajadores aproximadamente). Estas cifras indican, al menos, dos cosas respecto de este círculo 1 (que concentra las actividades que se encuentran en el descenso, lejos de un proceso de formalización del empleo, lo que mostraba era la enorme vulnerabilidad en la que se encuentra cerca de la mitad de los trabajadores ocupados asalariados, insertos incluso (como veremos a continuación) en actividades que se encuentran en el corazón de la producción de valor en el país. Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 15 “El trabajo no registrado es un fenómeno transversal a los tres círculos y supera el 40% de les trabajadores asalariados. Esto significa al menos 4.600.000 trabajadores sin paritarias, días por enfermedad, licencias por maternidad, indemnización, protección ante los despidos, y un largo etcétera” “núcleo” de la producción de valor en nuestro territorio): a) que existe una gran heterogeneidad de situaciones de desprotección de les trabajadores según rama de actividad, haciendo que actividades como la construcción presente el doble de trabajo no registrado que la industria manufacturera; b) que la informalidad no es un fenómeno de actividades con baja productividad (como ha sido caracterizado en algunas oportunidades), sino que es un fenómeno estructural de la producción capitalista, que recorre transversalmente todas las ramas de actividad productoras de valor. Es decir que, lejos de correr a través de un circuito diferenciado de la estructura productiva, el trabajo no registrado y sin derechos es una parte fundamental de las actividades productivas, incluso de aquellas con mayores niveles de productividad. Como fue señalado por algunos trabajos académicos ya “clásicos”, la “economía informal” no constituye un sector separado y autónomo, sino un componente (o segmento) de la economía, que influye, de diversos modos, en la dinámica de la producción y distribución de mercancías. De ahí que la informalidad aparece muchas veces como “el reverso informal de las actividades formales”.28 En este sentido, si prestamos atención a la heterogeneidad de situaciones que nos muestran los datos al interior de este primer círculo y nos concentramos en las actividades que más trabajadores emplean, que son también las que se ubican en los extremos de este indicador, pueden destacarse algunas diferencias. En el caso de la construcción -que encabeza este indicador en un nivel muy alto (72,3%) y que sin dudas empuja hacia arriba el porcentaje de todo el círculo 1- el no registro es una condición que atraviesa estructuralmente a toda la actividad. Aunque los niveles más altos tanto de no registro como de cuentapropismo se concentran en la construcción tradicional de pequeña y mediana escala de locales y viviendas, donde el trabajo es menos calificado y los salarios son más bajos, la creciente tercerización del proceso productivo y las largas cadenas de subcontrataciones que llevan adelante las grandes empresas para reducir los costos y aumentar sus ganancias, lo vuelven un problema más extensivo y general. Sin contar que el trabajo formal 28 Portes, Alejandro y Haller, William, La economía informal. Santiago de Chile. CEPAL, 2004. en esta actividad usualmente se combina y complementa con trabajos extras informales o por cuenta propia.29 Por su parte, el trabajo no registrado en la industria manufacturera (pero también en la explotación de minas y canteras y las actividades de suministros para la producción) tiene una incidencia más baja pero no desdeñable, y forma parte de la misma estrategia que utilizan las empresas para abaratar los costos de la mano de obra y aumentar los márgenes de ganancia. También aquí el “trabajo en negro” es más alto en las pequeñas y medianas empresas, que son las que generalmente proveen de insumos a las más grandes (donde se concentra el gran capital), aunque suelen ser estas últimas las que más aprovechan las ventajas de la reducción de costos de la mano de obra de las primeras, dando cuenta de los fuertes vínculos que existen entre las actividades formales y las “informales” en términos de sus niveles de registro.30 Por último, los procesos de tercerización y subcontratación en la industria (cuyo impacto real no se puede medir cuantitativamente pero sí existen muchos estudios de casos que lo registran) involucran situaciones de no registro y también de autoempleo encubierto. Si bien entre 2003 y 2010 creció el empleo formal en la industria manufacturera, y hubo un período de caída relativa del trabajo no registrado (conforme ocurrió en el conjunto de 29 Para un análisis más extendido sobre la incidencia del trabajo no registrado y por cuenta propia en la industria de la construcción, en el cruce con los cambios en los marcos normativos ver Vergara Parra, Albano, “Informalidad laboral en el sector de la construcción: elementos y perspectivas para su análisis presente”, Avances de Investigación No 11. Publicación del Centro Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad (FCE-UBA), 1 (1), 7-19, 2013, y Groisman, Fernando, et. al., “Precariedad, informalidad y normas laborales en Argentina”, 11° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. El mundo del trabajo en discusión. Avances y temas pendientes, Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), Buenos Aires, 2013. 30 Para un análisis sobre el modo en que el trabajo no registrado se vincula con las condiciones macroeconómicas más generales, y sobre su carácter “necesario” y “funcional” para la supervivencia y la acumulación del capital, considerado desde las cadenas productivas sectoriales, ver Pérez, Pablo, Chena Balbuena, Pablo y Barrera Insúa, Facundo, “La informalidad como estrategia del capital. Una aproximación macro, inter e intra sectorial”, en Busso, M. y Pérez, P. (coord.) La corrosión del trabajo. Estudios sobre informalidad y precariedad laboral, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2010. MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 16 la economía), entre 2011 y 2019 volvió a crecer en detrimento del trabajo formal con plenos derechos. A su vez, es importante destacar que el trabajo informal es particularmente alto entre las mujeres trabajadoras de la industria manufacturera, conformando un porcentaje mayor que el que representa su participación para toda la actividad. Esto implica que, las mujeres participan mucho menos que los varones en el empleo industrial, pero cuando lo hacen, se ubican en los puestos más precarios en relación al tipo de contratación.31 Si miramos lo que sucede en el círculo 3, -donde se ubican las actividades que están más alejadas del núcleo de la producción de valor y que en general se caracterizan por presentar menores niveles de productividad- vemos que presenta un porcentaje de trabajo no registrado semejante al del círculo 1. Sin embargo, salta a la vista una primera diferencia importante: dada la mayor cantidad de trabajadores que se concentran en este círculo de los servicios, el 46% de trabajo no registrado incluye a un total de más de 2.653.000 trabajadoras y trabajadores, es decir que, en términos absolutos, representa a casi el doble de personas. A su vez, en su interior conviven niveles distintos de no registro. La actividad con menor registro laboral es el trabajo en casas particulares (78%), una actividad en la que, como dijimos más arriba, la participación de las mujeres es casi del 100% y el trabajo no registrado es una condición histórica. Esto implica cerca de 957.000 mujeres trabajadoras sin derecho laboral alguno. Luego sigue reparación de bienes de uso o servicios personales con un 73% de informalidad (incluye cerca de 81.100 trabajadores); actividades culturales con un 60.5% (cerca de 105.000 de trabajadores); gastronomía, hotelería y turismo con un 55% (290.700 trabajadores aproximadamente); y comercio con un 48% (cerca de 709.000 trabajadores). La actividad que “baja” el porcentaje de trabajo no registrado de este círculo, es el trabajo en la Administración Pública Nacional, que presenta un porcentaje de 11,3%. Esto tiene dos significados: el más obvio es que los trabajadores que pertenecen al sector de servicios privados tienen una probabilidad mucho mayor de ser trabajadores sin derechos; sin embargo, el otro significado a destacar (contra todo discurso que exculpe al Estado ante el trabajo no registrado) es que, lamentablemente, el trabajo no registrado no es exclusivo del sector privado sino que es una práctica también cuando el empleador es el estado.32 Por último, el porcentaje más bajo de trabajo no registrado se encuentra en el círculo 2, (26,4%, con cerca de 600.000 trabajadores y trabajadoras), donde se destacan salud y educación, dos actividades en las que el Estado tiene un peso muy importante como empleador. Aquí se repite lo que indicábamos para el trabajo en la administración pública: la menor tendencia de que exista trabajo no registrado en el sector público y a su vez el carácter contradictorio de su propia presencia. Los niveles de no registro son mucho más altos en salud (28,6%) que en educación (8,5%), en correspondencia con el peso que tiene el empleo público en cada una de estas actividades (es del 34% en salud y casi 20 puntos más en educación). En línea con ello, la actividad que sin dudas empuja hacia arriba los niveles de no registro en este círculo es el transporte de pasajeros (entre quienes asciende al 53%y donde el empleo es más de 90% privado). Los trabajadores “por cuenta propia” en cada círculo Si una de las formas habituales de analizar la calidad del empleo es observar los niveles de informalidad, otra es analizar el llamado “trabajo por cuenta propia”, buena parte del cual hoy se encuentra elevado a categoría de “emprendedorismo” por los discursos más pro-capitalistas y meritocráticos. Gráfico 7 - Niveles de cuentapropismo según los círculos de actividades 31 Para ver la evolución de estos indicadores en los últimos años, véase el informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), Dinámica industrial en un contexto de estancamiento económico 2011-2019, Ministerio de Desarrollo Productivo, 2021. 32 Para algunas definiciones generales y el señalamiento de esta contradicción ver Neffa, J. (coord.) La crisis de la relación salarial: naturaleza y significado de la informalidad, los trabajos/ empleos precarios y los no registrados, Empleo, desempleo & políticas de empleo, Publicación trimestral del CEIL-PIETTE CONICET, 2010. Fuente: elaboración propia en base a microdatos INDEC Tercer trimestre 2022 Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 17 Si miramos la incidencia del cuentapropismo en el conjunto de trabajadores ocupados en Argentina, observamos que se trata de un 20,3%, es decir, cerca de 2.800.000 trabajadores que desarrollan sus actividades de forma “independiente”. En un informe previo del Observatorio nos concentramos en la figura del cuentapropista cuya incidencia sobre el total del trabajo viene en aumento en los últimos años y que se ha transformado, paulatinamente, en un indicador de la expansión del trabajo precario (y no en una expresión de las clases medias profesionales o autónomas como plantean algunas narrativas). Si bien esta figura continúa agrupando una heterogeneidad importante de relaciones de trabajo, el aumento en la inscripción del monotributo social y las formas de asalarización encubierta (como en una parte importante del trabajo de plataformas) son quienes engrosan las filas del cuentapropismo Cuando analizamos este cuentapropismo según cada círculo concéntrico, encontramos algo que llama la atención: el círculo que más proporción de cuentapropismo presenta es el 1, es decir, el que concentra el núcleo de las actividades productoras de valor. Más del 27,7% de les trabajadores de este círculo, trabajan de forma “independiente”, es decir que no tienen una relación asalariada (formal ni “informal”), sino que “facturan” como trabajadores por cuenta propia. Esto constituye un total de 1.140.000 trabajadores. Al igual que lo sucedido con el indicador de trabajo no registrado, la actividad que más cuentapropistas tiene (siempre proporcionalmente) es la Construcción (39,6%, 600.000 trabajadores aproximadamente), seguida de Transporte y Logística (24,7%, 102.133 trabajadores aproximadamente) y de Industria manufacturera (22,9%, cerca de 366.774 trabajadores). Esto es importante porque expresa, de forma cuantitativa, una situación de precarización pronunciada de la clase trabajadora que adopta diversas formas. Incluye, a miles de trabajadores de la construcción que o bien, “prestan servicios” (y le facturan) a empresas que no se hacen cargo de ningún tipo de prestación laboral, o bien trabajan efectivamente por su cuenta, realizando trabajos (“changas”) para consumidores finales (con la precariedad, la inseguridad y la incertidumbre que eso implica). En comparación con el no registro, los niveles de cuentapropismo son más bajos en la construcción, lo que puede indicar las dificultades que implica el “auto registro” en el marco de una actividad donde prevalece la intermitencia y la alternancia de situaciones de formalidad e informalidad. Por otro lado, el “cuentapropismo” abarca también miles de trabajadores industriales que realizan su trabajo como asalariados encubiertos que, aunque con distintos niveles de incidencia, están presentes en las diversas ramas de la industria. Un ejemplo de este tipo de relaciones encubiertas de asalarización, con particular incidencia entre las mujeres, es el del cuentapropismo en la industria textil, donde bajo la forma de trabajo independiente trabajadoras textiles (costureras, hilanderas, etc.) facturan a grandes empresas haciendo pasar por servicios lo que es una asalarización. Así como el trabajo no registrado, el cuentapropismo viene en ascenso en la industria manufacturera, sobre todo en aquellas ramas donde tienen más presencia las mujeres como son alimentación y textil.33 Finalmente, el cuentapropismo también incluye a miles de trabajadores del sector agropecuario que son contratados o bien en forma permanente o en forma temporaria para realizar tareas, trasladando el costo de los derechos laborales al propio trabajador. El siguiente círculo que más cuentapropismo presenta es el círculo 3 con un 18,1%, lo que incluye a un total de 1.280.000 trabajadores. Esta enorme cantidad de trabajadores por cuenta propia se compone en primer lugar por trabajadores de Comercio, que siendo cerca de 707.300 representan más del 55% del total. En segundo lugar el universo de cuenta propia del tercer círculo se explica por la Reparación de bienes de uso doméstico, peluquería jardinería y afines que con cerca de 314.500 trabajadores que concentra el 25% del total, y en tercer lugar por los trabajadores de Actividades administrativas y auxiliares de empresas que con 124.200 trabajadores explican otro 10%. “Una quinta parte de los trabajadores ocupados se desempeñan bajo la forma del autoempleo o cuentapropismo” Si observamos la incidencia que tiene esta forma de precarización laboral en las distintas actividades del tercer círculo encontramos que es altísima entre los trabajadores de Reparación de bienes de uso doméstico, peluquería, jardinería y afines representando el 72,8% del trabajo total de la actividad. Esta actividad concentra un sector relativamente pequeño de la fuerza de trabajo (431.000 trabajadores en total) y podría considerarse, propiamente, el “mundo cuentapropista” en el sentido de que son sobre todo trabajadoras y trabajadores que efectivamente trabajan por su cuenta prestando diversos servicios a consumidores finales. Por otro lado, la incidencia del cuentapropismo entre los trabajadores de Comercio es de un considerable 31,6%, sobre todo teniendo en cuenta que esta actividad involucra a muchos más trabajadores (un total de 2.251.335) y presenta situaciones combinadas: trabajadores que efectivamente se desempeñan por cuenta propia, trabajadores que están en relación de dependencia encubierta y con trabajadores que lindan la desocupación (por ejemplo, sectores 33 CEP, 2021, op. cit. 18 de trabajadores que no logran vender su fuerza de trabajo y venden productos de limpieza sueltos en una habitación o en el garaje de su domicilio). El círculo 2, al igual que sucede con la informalidad, es el que presenta el porcentaje más bajo de cuentapropismo, un 14,6% (cerca de 386.000 de trabajadores). Si miramos las actividades que traccionan ese porcentaje, encontramos que transporte presenta un 34% (215.600 trabajadores), actividades artísticas, de información, radio y televisión con un 15,8% (9.900 trabajadores); y en tercer lugar educación con 11.7%. En el caso del transporte (que explica más de la mitad del cuentapropismo en este círculo), se explica por la prestación de servicios como remis, fletes y mini-fletes, como así también la proliferación de trabajo de plataformas como Uber o Cabify. En el caso de las actividades artísticas, de información, radio y televisión, este porcentaje se condice con uno de los mecanismos más utilizados en el sector para la precarización de su fuerza de trabajo, los que con humor han sido llamados “los monotributristes”: trabajadores contratados por parte de las grandes empresas de multi-medios y entretenimiento como monotributistas para realización de tareas a destajo (columnas gráficas, comentaristas radiales o de tv, etc.). Quienes no logran vender su fuerza de trabajo MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 Pasemos ahora al análisis de lo que sucede en el círculo 4, aquel que incluye a las y los trabajadores desocupados y quienes son inactivos por efecto desaliento, es decir quienes quisieran vender su fuerza de trabajo para poder vivir, pero “la mano invisible” del mercado se los impide. Como observamos en el gráfico 1, el círculo 4 constituye el 11,1% del conjunto aquí analizado, lo que incluye a alrededor de 1.800.000 trabajadores y trabajadoras. Si miramos lo que sucede dentro de este círculo, encontramos lo siguiente: el 83% (cerca de 1.432.043 trabajadores) está constituído por lo que el INDEC considera “desocupación abierta”, y el 17% (alrededor de 295.000 trabajadores) por los llamados “inactivos desalentados”. En cuanto a la composición de género, las mujeres concentran el 51% del total del círculo cuatro. Sin embargo, al observar la composición por género de les inactivos por efecto desaliento, el porcentaje de mujeres asciende casi 12 puntos (63%); c) el porcentaje de mujeres es mayor aún (casi 8 puntos) entre les inactivos por efecto desaliento, lo cual podría explicarse por la presión que las tareas de reproducción social no remuneradas ejercen sobre las mujeres. Antes de avanzar en el análisis de estos números, es importante aclarar que el instrumento de medición de EPH-INDEC presenta sesgos que suelen subvaluar las situaciones de desempleo abierto a través de contabilizar como ocupados, bajo formas de subempleo o de cuentapropismo, a trabajadores que realizan changas de manera irregular y esporádica, lo que implica que parte del tiempo se encuentra efectivamente sin empleo. Tener presente esto permite dimensionar Gráfico 8 - Composición del Círculo 4 Fuente: elaboración propia en base microdatos INDEC - Tercer trimestre 2022 Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 19 “Si a la desocupación abierta le sumamos los inactivos desalentados (que no buscan más empleo porque no logran encontrarlo), la desocupación en nuestro país es de más del 11%: 1.700.000 personas privadas de los medios para subsistir. A esto se suman casi 1.500.000 personas que se ven obligadas a solicitar un plan Potenciar Trabajo para garantizar su sobrevivencia” correctamente no sólo a la desocupación en general (en contraposición con la narrativa oficial de cifras cercanas al “pleno empleo”)34 sino también a los distintos problemas asociados a estas características que asume el mercado laboral en la actualidad. Pero además, y esto es fundamental, en los tres primeros círculos se encuentran distribuidos, según la actividad que realizan, aquellos trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas en el marco del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”35, cuya cifra asciende a un total de 1.474.751 según el Ministerio de desarrollo Social.36 Si bien, en su carácter de beneficiarios del programa podrían ser nominados como situaciones linderas a la desocupación, la EPH-INDEC los distribuye en los círculos de los ocupados, lo que subvalúa el número de personas cuyo empleo depende de un subsidio estatal, generando que cualquier aproximación al sector resulte poco representativa. Además de este sesgo “cuantitativo”, la distribución de quienes forman parte del programa “Potenciar trabajo” en los círculos de trabajadores ocupados según tipo de ocupación, también distorsiona la captación de los grados 34 Tanto en la apertura de la Asamblea Legislativa de Marzo del 2023 como en la conmemoración del primero de Mayo, Alberto Fernández aseguró que 21 de 23 provincias registran pleno empleo.https://www.ambito.com/politica/el-mensaje-alberto-fernandez-el-dia-del-trabajador-n5711947 https://eleconomista.com.ar/politica/alberto-fernandez-congresoen-21-provincias-registra-pleno-empleo-n60166 35 El programa unifica los Programas “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario” y establece el pago de un Salario Social Complementario (SSC) equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por la contraprestación de 60 horas de trabajo mensuales en el marco del grupo de trabajo o unidad de gestión a la que pertenezca el beneficiario/a del programa. Se establece también que éstos desarrollarán las tareas bajo relaciones comunitarias o en cooperativas de trabajo. Esto no impide que las cooperativas o unidades de trabajo desempeñen tareas por fuera de las 60 horas mensuales en otros proyectos. 36 https://datosabiertos.desarrollosocial.gob.ar//dataset/ d45687c0-f2ba-41d9-9989-0ad9799308ae/resource/6e9de963cf95-4555-87af-84f1126e346b de precarización laboral actuales dado que el monto que perciben les trabajadores de ese este programa social está por debajo de la mitad del ingreso necesario para no caer bajo la línea de indigencia debido a que este programa social equivale al: 50% del ya paupérrimo Salario Mínimo Vital y Móvil.37 Es decir que estos trabajadores y trabajadoras llevan a cabo tareas en un determinado sector de actividad pero su ingreso es, en el mejor de los casos, de un tercio o un cuarto de lo que se cobra en dicho sector. Como es obvio, este ingreso no alcanza para cubrir su propia reproducción social y la de su familia, lo que los empuja a buscar changas o trabajos ultraprecarizados en el mercado informal (para no perder el acceso al programa social). Por tales razones, recurrimos a fuentes secundarias, particularmente a informes realizados por el Ministerio de Desarrollo Social sobre el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP)38 para buscar una mayor y mejor aproximación a este sector y mensurar su distribución por círculos. Sin perder de vista que se tratan de bases distintas, pudimos reconstruir lo siguiente: Del total de trabajadores que cobran Potenciar Trabajo y se encuentran inscriptas en el RENATEP, un 19.7% (cerca de 171.866 trabajadores) se encuentra en el círculo 1; un 53.8% (469.309 trabajadores aproximadamente) en el círculo 2, y 26.5% (alrededor de 231.555 trabajadores) en el círculo 3. Esto permite afirmar que la incidencia de aquellos que perciben un Potenciar Trabajo en cada círculo es la siguiente: del total de trabajadores del círculo 1, un 3,7% percibe Potenciar (aproximadamente 171.000 trabajadores); mientras que 15,4% del total del círculo 2 lo percibe (aproximadamente 470.000 trabajadores), y un 2,7% 37 Para tener una idea, a junio de 2023 la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo (índice que mide la indigencia) está en $99.053; mientras que el monto del SMVM está por debate de la indigencia, en $87.987 y el del “Potenciar Trabajo” en menos de la mitad, $43.993,50. 38 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep 20 del círculo 3 (aproximadamente 23.000 trabajadores)39. Esto es muy relevante porque, como es evidente, se pone de manifiesto la vinculación entre este sector de la clase trabajadora y las tareas de reproducción social remuneradas. Cuando analicemos el círculo 2 con más profundidad, nos detendremos en las contradiccciones de esta precarización del trabajo de reproducción social remunerado a través del denominado “trabajo socio-comunitario”. MORFOLOGÍA DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ARGENTINA ACTUAL / INFORME 1 CONCLUSIONES DE ESTA PRIMERA ENTREGA Como dijimos al inicio, la intención de esta radiografía es comprender la actual morfología de la-claseque-vive-del-trabajo para poder pensar dónde están situadas las “nuevas fuerzas del trabajo”, cuáles son sus fortalezas (y sus debilidades), y cuáles sus potenciales recursos de poder a la hora de la lucha de clases. Para ello, nos propusimos, en esta primera entrega, dar un panorama general de la composición de les trabajadores (ocupados, asalariados formales, asalariados sin derechos, cuentapropistas y desocupados) y un primer análisis de su distribución según círculos concéntricos (pensados en relación con la producción de valor y, por ende, con la acumulación de capital), para señalar las principales características que les dan forma: actividades que traccionan el empleo en cada círculo, división del trabajo según sexos, niveles de informalidad y cuentapropismo según círculo y actividad, y un primer acercamiento a quienes no logran vender su fuerza de trabajo en el mercado. Veamos ahora unas primeras conclusiones: 1. La precarización del empleo llega al 60% del conjunto de trabajadores, configurando la siguiente morfología: sólo el 40% logra vender su fuerza de trabajo con derechos laborales (asalariados registrados), el 19% vende su fuerza de trabajo con altos niveles de precarización (trabajadores cuentapropistas), el 30% vende su fuerza de trabajo sin ningún tipo de derechos (trabajadores no registrados) y el 11% no logra vender su fuerza de trabajo. Es una clase más fragmentada y pauperizada, pese a la narrativa de “recuperación del empleo” de la retórica oficial. 2. Si nos concentramos en los trabajadores ocupados (tres primeros círculos), encontramos que casi la mitad (45,6%) de las y los trabajadores ocupados se concentran en el círculo 3, mientras que la 39 Si bien, según el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el total de trabajadores que perciben el Potenciar Trabajo son alrededor de 1.400.000, la suma de los beneficiarios del Potenciar Trabajo distribuidos en los distintos círculos, asciende a alrededor de 872.000 trabajadores en lugar del 1.400.000 de inscripciones, dado que esta es la cifra disponible en el último documento del RENATEP, que incluye las características sociodemográficas y ocupacionales. otra mitad se distribuye con pesos diferenciados entre el círculo 1 (26%) y el círculo 2 (17%). Esta distribución es acorde con dos procesos que vienen siendo estudiados a nivel global y también en Argentina: la desindustrialización relativa y el crecimiento del sector servicios. Dado que el círculo 1 es el que concentra el trabajo productivo ligado en forma directa a la producción de bienes materiales (industria, construcción, agro, energía, etc.), la distribución que encontramos indica que más del 70% de les trabajadores se ocupan en el sector servicios. Como veremos más adelante, eso no significa que “no existe más la industria” en Argentina, ni que “el trabajo en servicios es igual a un trabajo improductivo”. 3. Si acercamos la mirada a lo que sucede en el círculo 1 encontramos dos cuestiones interesantes: a) que la rama que más tracciona el empleo es la industria manufacturera (39%); b) que las dos ramas que le siguen en importancia (la construcción y el transporte/logística), no pueden pensarse en forma disociada de la industria manufacturera. Por el contrario, una parte significativa de estas actividades (particularmente la logística) están directamente relacionadas con la producción industrial. Eso significa que la producción industrial (corazón de la producción de valor) y las actividades necesarias para su desarrollo, aún conservan un peso significativo en términos de la cantidad de trabajadores que emplea en nuestro país, lo que implica que allí sigue habiendo un núcleo duro de “las fuerzas del trabajo” en Argentina. En el Informe Nº2, analizaremos este núcleo en términos de sus nichos de concentración, sus condiciones de trabajo y empleo, etc. 4. Si miramos lo que sucede en el círculo 2, encontramos tres cuestiones interesantes: a) que el sector que claramente se destaca es el de la reproducción social asalariada, es decir, el que concentra a los trabajadoras de la salud y la educación (40% y 33%, respectivamente), lo cual es coherente con el crecimiento de este sector a nivel mundial; b) que es un sector completamente feminizado de la fuerza de trabajo, también en consonancia con lo que sucede a nivel mundial; c) que más del 60% de les trabajadores de la salud y el casi 44% en el caso de la educación pertenecen al sector privado, mostrando el avance del capital sobre este “nuevo nicho de acumulación” (lo que repercute de modo directo en la reproducción del conjunto de la población trabajadora), e indicando la política de retiro del Estado en la garantía de la reproducción social. Como veremos en el Informe Nº3, la importancia y características de este trabajo de reproducción social asalariado obliga a repensar su poder de fuego dentro del conjunto de les trabajadores. 5. El círculo 3 presenta tres particularidades significativas: a) concentra el 51% del trabajo remunerado Observatorio de les Trabajadores – La Izquierda Diario | 21 en Argentina a través de un conglomerado heterogéneo de actividades en su mayoría trabajo improductivo en relación a la acumulación de capital, entre las que se destaca el comercio (31%), seguida de trabajadoras de casas particulares (17,4%) y la administración pública en tercer lugar (15,4%). Mientras las actividades productivas para el capital están recién en cuarto lugar con gastronomía, hotelería y turismo (8,2%); b) presenta una gran dispersión de actividades que se traduce en dispersión de lugares de trabajo; c) es el círculo más feminizado de los tres, cuestión que se explica por el peso relativo de las trabajadoras de casas particulares, en donde el 97% son mujeres. En el Informe Nº4 analizaremos las consecuencias de estas características del círculo más numeroso. 6. En términos de división del trabajo según sexos (siempre teniendo en cuenta que las estadísticas relevan únicamente varones y mujeres), encontramos que la repulsión de las mujeres del núcleo de la producción de valor, lleva a que se concentren en las tareas de reproducción social asalariada y en el sector servicios. Mientras los círculos 2 y 3 muestran una mayoría de trabajadoras mujeres, el círculo 1 es abrumadoramente “masculinizado” con solo un 17,7% de trabajadoras. Esto implica que, mientras que en el trabajo remunerado total las mujeres representan el 45%, en los denominados “sectores estratégicos” de la economía, su participación disminuye a menos de un quinto. Por otro lado, allí donde superan a sus pares varones, se refuerza su concentración en áreas relacionadas con el trabajo de reproducción social remunerado (educación y salud), así entre las trabajadoras de casas particulares y comercio. Sin dudas, esto coloca a las trabajadoras en aquellas tareas históricamente asignadas a las mujeres y reproduce (en el terreno del trabajo remunerado) su desvalorización social y económica. 7. Respecto a la incidencia del trabajo no registrado como una de las principales formas de observar la precarización del trabajo, en nuestro país hay una serie de cuestiones a destacar: a) Al realizar el ejercicio de discriminar a los patrones del total de los asalariados y reagrupar a quienes pertenecen a la clase trabajadora, el porcentaje de trabajo no registrado se eleva a 42,1% (crece 5 puntos respecto a la medición general del INDEC para el mismo trimestre); b) Se trata de al menos 4.600.000 de trabajadores sin paritarias, días por enfermedad, licencias por maternidad, indemnización, protección ante los despidos, y un largo etcétera; c) Este fenómeno es transversal a los tres círculos: es del 46% en los círculos 1 y 3, y se reduce a casi la mitad en el segundo (26,4%); d) Si bien la disminución en el círculo 2 se explica por el peso del Estado en tanto empleador (en salud y educación), también evidencia la existencia de una porción para nada desdeñable de formas de contratación sin derechos por parte del Estado. Estas características de extensión y transversalidad del fenómeno presente en las diversas actividades al interior de cada círculo, nos permite cuestionar las narrativas que explican la “informalidad” -ligada a esta falta de registro e inestabilidad del puesto de trabajo- tan solo como resultado de los bajos niveles de productividad y rentabilidad. 8. Una quinta parte de los trabajadores ocupados se desempeñan bajo la forma del autoempleo o cuentapropismo (20,3%), una categoría que ha crecido en forma sostenida durante los últimos años, configurándose como un indicador de la expansión del trabajo precario. Lejos de ser expresión del crecimiento de las “clases medias profesionales o autónomas”, les trabajadores cuentapropistas actuales se agrupan principalmente bajo la forma de monotributo social (categoría más baja de monotributo que muchas veces encubre relaciones salariales). Al mismo tiempo, muchos otros no poseen inscripción alguna y no cuentan con aportes jubilatorios y obra social. El círculo 1 lidera la proporción de cuentapropismo, impulsado principalmente por la construcción, aunque también está en ascenso en la industria manufacturera (específicamente en ramas con mayor presencia femenina, tales como alimentación y textil). Mientras hay más trabajadores por cuenta propia varones que mujeres, en el caso del empleo industrial son las trabajadoras quienes llevan la delantera, lo que abre el interrogante por el tipo de puestos de trabajo que ellas ocupan en aquel núcleo tan masculinizado de la producción. 9. Al analizar el círculo 4 conformado por trabajadores desocupados e inactivos por efecto desaliento, vemos tres cuestiones que profundizaremos en el Informe N°5: a) concentra más del 11% de la fuerza de trabajo, consolidando un piso alto de desocupación en nuestro país; b) además hay que considerar los casi millón y medio de personas que se requieren de un plan Potenciar Trabajo para poder subsistir; c) las mujeres son, por muy poco, mayoría en este sector (51%); d) el porcentaje de mujeres crece fuertemente (casi 12 puntos) entre les inactivos por efecto desaliento, lo cual podría explicarse por la mayor presión que ellas poseen por las tareas de reproducción social no remuneradas en el seno del hogar. En las próximas entregas analizaremos cada uno de los círculos con más detalle. Integramos el Observatorio de Trabajadores de La Izquierda Diario: Paula Varela, Gastón Gutiérrez Rossi, Ana Loustaunau, Mariano González Vilas, Clara Posse, Mariela Cambiasso, Azul Picón y Tomás Quindt.