Movilidad en México: Análisis y Perspectivas Futuras

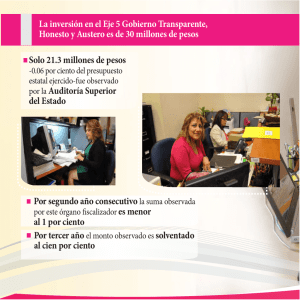

Anuncio