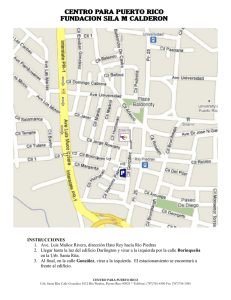

#colecciónfueradeserie radiana radiana esther cross F u e r a d e 6 s e r i e Cross, Esther Radiana / Esther Cross ; editado por Ana Ojeda. - 1a ed . - Ciudad Autonoma de Buenos Aires : El 8vo. Loco ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tren en Movimiento Ediciones, 2017. 98 p. ; 24 x 16 cm. - (Fuera de serie ; 6) ISBN 978-987-4074-02-7 1. Literatura Argentina. 2. Ciencia Ficción. 3. Narrativa Argentina Contemporánea. I. Ojeda, Ana, ed. II. Título. CDD A860 Coordinación general: Ana Ojeda y Alejandro Schmied Edición: Ana Ojeda Interiores y tapas: Alejandro Schmied Diseño original de tapa: Laura Ojeda Bär ([email protected]) Imagen de tapa: www.hubblesite.org © 2007, 2017, Esther Cross Published in arrangement with the official agent Mariana E. Califano, Studio Grimorio: [email protected] Este libro puede leerse y descargarse de manera gratuita de: www.el8voloco.com.ar y de: www.trenenmovimiento.com.ar © 2017, El 8vo. loco ediciones fb: /el8vo.loco [email protected] © 2017, Tren en movimiento ediciones fb: /trenenmovimiento.ediciones [email protected] Se terminó de imprimir en Bonus Print, Luna 261, CABA en el mes de marzo de 2017 Impreso en Argentina – Printed in Argentina Para Ricardo ¶1 Yo, Rita Lavenza, dejo esta carta como testamento único y universal. Las regalías de mis discos son para mi marido, mis cosas en general son para mi marido; el piano también. Mi marido dispondrá de mis restos mortales. Sinceramente No firma. Le parece que una carta manuscrita es, de por sí, una firma. Ve que tiene un poco de sangre en el dedo. Le arde. La piel se levantó y su ausencia se hace sentir. Al centro, al fondo, cuando entorna los ojos, brilla la carne en estado puro. El pájaro de madera del reloj grita un par de veces. Piensa en lo feo que es el reloj y se apura. Falta poco para que llegue la hora, entonces se para y camina el cuarto como si fuera una calle con vidrieras y todo. Frente al espejo, no se da cuenta de que a sus espaldas se asoma una forma un poco torpe y humana. 9 10 ¶2 –Rita –dijo Elmer Dus, profesor en Ciencias Eléctricas, a la foto de su mujer. Rita Lavenza sonreía en primer plano. Su firma se cortaba en donde empezaba el marco. Decía Rita Laven, con esa letra que él había aprendido. Una letra de caligrafía, intachable y clásica, igual a la de casi todo el mundo; una letra que él puso empeño en copiar durante tardes completas, hasta que un día descubrió que podía hacerlo bien, que su letra era ahora idéntica a la de ella. –Puedo escribirte las cartas para que ensayes tranquila –le comentaba Elmer Dus, contento con sus logros–. Puedo firmar los contratos, puedo darte una mano. Nadie va a darse cuenta, Rita. Esta ola de éxito vino con las cartas para responder y las fotos para firmar, sé que lleva tiempo y que eso te duele. Sé cuánto te cuestan las tardes sin ensayar. Hay que hacer algo. Vale la pena –decía, con los dedos enganchados en el cinturón de cuero, mientras miraba la punta de sus zapatos, con ese gesto que le restaba años. Después se concentraba, como un chico, frente al cuaderno de caligrafía, hasta que las palabras que formaban sus pilas de apuntes, hasta que las palabras que nombraban sus ideas (robot, energía radiante) empezaron a salir con la letra de ella. Las cosas sonaban más convincentes, era como si ella las leyera con su voz especial. Salían cada vez mejor y más rápido. Era un bebop escrito. Cuando la aprendió hasta el punto de que le salía sin querer, pudo reemplazar a su mujer en la firma de fotos y de cartas, con tal de que ella tocara el piano y no perdiera el tiempo en esos trámites, en los fans, a quienes se debía. Con tal de que ella pudiera tocar el piano y dejara de quejarse. Tanto se habituó a firmar las fotos de su mujer para los admiradores del mundo, mientras sacaba cuentas y perfeccionaba los circuitos dibujados en los planos, que se convirtió en un reflejo automático –llegaban cientos de cartas y pedidos de fotos– y una vez firmó un balance con el nombre de su mujer y tuvieron un problema. Y otra vez, cuando un conocido le mostró una foto de su hijo recién nacido, no pudo contenerse y la firmó como Rita Lavenza. Ni hablar de cuando Rita murió y le pidieron que firmara el recibo del certificado de defunción que le entregó el forense, y él, en vez de Elmer Dus, firmó Rita Lavenza. El profesor en Ciencias Eléctricas escribió la firma de su mujer en la foto que un fan desinformado, a quien no quería decepcionar con la noticia de la muerte de Rita, había pedido a vuelta de correo. Cuando pasó la lengua por el pegamento del sobre, puso cara de recuerdo. 11 12 ¶3 Hacía un par de años había ido a un concierto de piano. Sentado en la platea, había arrancado de un tirón la etiqueta que colgaba del smoking alquilado. Había pensado que la vida no era ni buena ni mala, ni corta ni larga, ni rápida ni lenta. Que era, en fin, lo que era. Había ido al concierto para acercarse, en el intervalo, a la señora Bárbara Astor, que esa noche organizaba un beneficio. Al acercarse intentaría conseguir su subvención porque quería concretar algo que venía planeando hacía tiempo. Una revolución científica, y si era científica era todo. Pero no lo hizo. Algo más importante se cruzó en su camino. No más importante. Algo de la misma importancia pero que revistió también carácter de urgencia y prioridad. Una mujer, poco llamativa, se sentó frente al piano y empezó a tocar un nocturno que era igual a ella, algo que parecía insignificante, para insistir, una y otra vez, en una clave perdida, en la respuesta para todo, que era esa forma que tomaba el nocturno en una y otra dirección y las manos, sí, las manos que tocaban esa música. Al profesor se le prendió la lamparita. Leyó el programa que tenía entre las manos. Conoció el nombre de la pianista, y el de la música que oía. Había encontrado algo que le faltaba y de lo que ni se había dado cuenta. Pero ahora también sentía que su ausencia podía convertirse en un infierno. Entonces sí que la vida podía ser buena o mala, corta o larga, fácil o difícil, todo eso a la vez, más su red de asociaciones. Es decir que esa mujer le había gustado realmente. Pero estamos hablando de una persona sofisticada. Y la sofisticación es materia de detalles. El profesor Elmer Dus tenía gustos de- finidos. No era que le gustara como loco la señorita Rita Lavenza. Era eso pero menos pero más. Era eso considerado bajo la lupa de un verdadero detallista. Le encantaba Rita Lavenza sentada frente al piano. Zoom. Las manos de Rita Lavenza tocando el piano. Primerísimo primer plano: las manos de Rita Lavenza tocando ese nocturno de Chopin. Más: tocando el Nocturno en mi bemol de Chopin. Así de definido y fácil y difícil. Salió corriendo de la sala y tropezó con el acomodador que le mostró una cara diferente y para mal a la luz de la linterna. Compró flores. Dio propinas. No le importó cancelar la cita con Bárbara Astor para equipar su nuevo laboratorio. En ese momento supo que iba a conseguirlo. Y que este nuevo fin que había aparecido en su vida, las manos de esa mujer mientras tocaban esa música –y realmente la tocaban–, había convertido su otra prioridad, cuestión de vida o muerte, su gran experimento, en un medio para conquistar las manos de Rita Lavenza. Porque el fin justificaba, como siempre, los medios. 13 14 ¶4 Era una persona sofisticada. Consiguió una cita para conocer a Rita Lavenza. Pero al verla y sentir que explotaba de alegría, se despeñó en picada hasta el abismo de la decepción. Supo que el silencio que dominaba el encuentro era un signo inequívoco de fracaso. La mujer era culta, ya sabía que le gustaba, y no vestía mal, tenía un pelo –pensó– de muy buena calidad. Pero la suma de las partes no era igual al todo y Rita Lavenza se dio cuenta. El profesor insistía en decirle que la iluminación de su camarín era muy mala. Incómoda, se puso a tocar el piano que tenía ahí para entrar en calor. Tocó un poco del Nocturno en mi bemol de Chopin y entonces el profesor no pudo contenerse. Y le pidió la mano. ¶5 Mi mano os doy. Campanas, velas, música y anillos, gente bailando como loca el tap y el mambo, canapés, concierto en la pagoda, helados de cereza. Ella era una persona dócil –por eso tocaba tan bien esa música– y aceptaba algunas sorpresas con la misma naturalidad con que ignoraba el pentagrama. Así con todo. Su carrera, por ejemplo. Meteórica. A los 6 años su madre le dijo que tenía manos de pianista, invirtió causa por efecto, la enroló en el conservatorio y ya se había echado a andar la historia. Poco conforme con iniciarla en el camino al que sin duda estaba predestinada, su madre también le había mostrado la forma más segura de seguirlo, aunque fuera, le aclaraba, interminable. Convencida de que su hija tenía eso que llamaba don, la obligó a dedicarse a tocar ese nocturno de Chopin. Y nada más que eso. Lo hacía muy bien, le aseguraba, con un dedo en la oreja, porque tenía buen oído. Pero esa música, agregaba, tenía magia, es decir que, conocido el truco, que podían seguir muchos, Rita tenía que superarlo para llegar más lejos, hasta convertirlo en algo más, en otra cosa que solamente ella podría hacer. En nada menos. –Hasta que un día –decía su madre cuando tomaba una copa de más– la gente hable del Nocturno en mi bemol, de Chopin y de Lavenza. Del Nocturno en mi bemol de Chopin de Lavenza –decía, con una sonrisa que se tragaba el futuro. Siempre tenía que tocar el nocturno. ¿Por qué no le pedían Scriabin? A ella le hubiera gustado eso. ¿Por qué no podía probar con Satie? Si le encantaba. O Igor Stravinsky, que era el favorito de Bárbara 15 16 Astor. Nada de eso para ella. A ella el Nocturno para siempre. Primero se había tomado en serio el desafío y ensayaba y ensayaba hasta que le ardían los huesos de los dedos. Después vinieron las sorpresas y las mañas. Pero eso era aburrido. Lo más difícil era hacerlo siempre igual, no variar nunca, de manera idéntica, repetida. Aprenderlo de memoria hasta ganarle a la memoria. Llegó a practicar una rutina inalterable porque sabía muy bien, lo había pensado mucho: hay ciertas cosas que solamente nacen en el lugar apropiado y bajo muy determinadas circunstancias. Iba a tocar ese nocturno una y otra vez y muchas veces más. Cuando su madre estaba viva, porque su madre estaba viva y le decía que su traición podía llevarla a la tumba. Cuando su madre murió a pesar de su obediencia, porque su madre estaba muerta, y las promesas con que los muertos gravan a los vivos, pesan un poco pero son, al mismo tiempo, la raíz que los liga a la tierra. Rita había alcanzado la fama con ese nocturno y era una persona fiel a sus orígenes. Se debía a su público que, al igual que su madre, le pedía sólo una cosa: ese nocturno de Chopin. Era mezquino, pensaba Rita, negarse a complacer un pedido tan simple y definido como ése. Cada tanto se hartaba, disconforme, atenta y crítica a algunas cosas: esas venas azules como anguilas que se hinchaban en sus manos cada mañana, una gota de perfume condensada en un frasco, y el trabajo del tiempo en general. Sabía que algo no andaba bien pero insistía. Después de todo, si esa música era su vida y ella la dejaba, entonces, de pensarlo, se moría. Era para agarrarse la cabeza. Se daba cuenta de que cada minuto era el resumen de su vida. Cuando conoció al profesor pensó que se había cruzado a alguien con quien pasar buenos momentos, alguien a quien ella, en realidad, no le importaba demasiado. Un Profesor en Ciencias Eléctricas, que un día iba a hacer un robot, un hombre bueno y fuerte, enamorado de sus manos cuando tocaban el Nocturno en mi bemol de Chopin. Ella también estaba enamorada de sus manos y no les tenía celos. Al contrario. Ella y el profesor compartían la misma causa y el amor era un efecto. Pero algo salió mal. ¶6 En la boda de Rita y Elmer Dus, una tragedia casera conmovió al personal doméstico. Y también, de rebote, a ellos. Norma, la mucama, se lastimó con un tirabuzón, le dolía muchísimo. La culpa fue de Hugo, el cocinero del profesor Dus. La miró y pensó que sus piernas eran muy bonitas, que esas piernas no podían estar solas, que la soledad de esas piernas era una injusticia. Hugo era un caballero y no iba a tolerar semejante afrenta a una dama, así que corrió para abrazarla por la espalda. Y lo hizo. Lástima que ella justo destapaba una botella de Châteaux de Pleyel con un tirabuzón de acero. Norma reaccionó a la altura de las circunstancias. Su grito dio la nota, aguda y fuera de lugar, en la función nupcial del Nocturno en mi bemol de Chopin, que era el regalo de Rita a su flamante marido. Que siempre fue flamante. Rita Lavenza retrocedió espantada. Se oyó el zumbido de una mosca inexacta. El grito de Norma le recordó que seguía al pie de la letra cada nota de la partitura. Que en su memoria podía anidar el desconcierto. El grito salió de la boca de Norma, que no tenía freno. Atravesó la cocina. Cruzó en ráfaga la sala y la puerta que daba a la fiesta en el jardín. Siguió derecho por el camino de grava que llevaba a la pagoda. Espantó a los pájaros, pasó al bies entre los invitados. Llegó hasta Rita. Rita dejó de tocar. Rita no pudo seguir. Se dio cuenta de que hacía lo que hacía porque dejó de hacerlo. Elmer Dus dio un respingo en el asiento. Hizo lo que pudo. Juntó las piernas, las cruzó, las estiró, se aferró al apoyabrazos, se echó hacia atrás, después a un lado, al otro, hasta probó con el Pensador 17 18 pero fue inútil. Probó con todas las fuerzas de la urbanidad. Inútil. Se paró porque no sabía qué hacer. Desde el escenario improvisado en la pagoda, Rita lo miraba con ojos de pescado. El profesor tosió a propósito. Trató de calmar a los invitados, que estaban lo más bien. Le hizo una mueca a uno, de 8 años, que miraba a los grandes que se hacían preguntas con los ojos. Un hombre ensayó un aplauso. El profesor siguió de largo. Calculó la distancia que lo separaba de la entrada a la casa. De ahí había venido ese grito que le había pulsado la sangre con la fuerza de un rayo. Dio un paso, dos, tres. Contó hasta treinta. A medio camino, le hizo honor a su ansiedad y dio dos pasos juntos en el aire. Algunos invitados quisieron ayudarlo. El profesor no llegó al piso. Ya dentro de la casa, cerró la puerta, suspiró aliviado al apoyarse contra el marco. Miró para la izquierda, la derecha y la izquierda. Su sombra lo guió hasta el salón, donde casi tiró un balde granizado de caviar. Fue a la cocina. Empujó la puerta. Vio a Hugo con una servilleta ensangrentada en la mano. Y a Norma con el brazo ensangrentado. Subió las escaleras. Al entrar en su escritorio, chocó contra un invitado que quiso cortarle la cola de su frac con una tijera. Forcejearon y el profesor zafó y siguió de largo. Había olor a cigarro. Le importó poco. Oía, por la ventana, la fiesta del jardín. Le importó menos. Lo que había pasado había convertido su pasado en un sueño, bastante malo, y estaba despertando. El profesor entendió todo. Rita Lavenza había tenido un crac. Rita había tenido un lapso. Rita Lavenza había tenido pánico escénico. Y ahora, cada vez que tocara el Nocturno, ese momento iba a planear sobre sus manos; ese momento sería la madre de la equivocación. No volvería a ser lo mismo. –Never more –pensó el profesor, mientras sentía que los años que faltaban de su vida salían hechos agua de sus ojos. Cuando se fueron los últimos invitados, el profesor despidió al cocinero. ¶7 A pesar del desconcierto que había llegado para quedarse entre los dos, Rita Lavenza y Elmer Dus se entendían. Cancelaron la luna de miel sin ponerse de acuerdo y los primeros meses de matrimonio se contaron en días de a ratos divertidos. Un día ella estaba parada en lo alto de la escalera y vio a Norma en la planta baja, le pareció que lloraba y se puso nerviosa. El profesor le preguntó: –¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Dios santo! –y agitó bajo su nariz un frasco de sales. Ella no respondió y eso estuvo muy bien. Hablaban y hablaban del día de la boda, recordando cada cosa en sus mínimos detalles. La llovizna que cedió a un sol débil, la casa que marchaba al compás de los preparativos. Trataban de recordar el número exacto de ramos de flores que habían llegado, el vestido turquesa de la señora que tocó la marcha nupcial con su organito desde lo alto de la escalera. Recordaban hasta las palabras que se dijeron cuando el profesor golpeó la puerta de la habitación para ver si estaba lista y las cajas llenas de comida que Hugo inspeccionaba con su humor afilado y excelente. Recordaban que los invitados dijeron oh al verla bajar las escaleras, y el jardín lleno de autos lustrados que un chico de la calle cuidaba por monedas. Recordaban todo al detalle pero a medida que avanzaban en la secuencia de ese recuerdo, cuando llegaban a la parte en que por culpa del grito de Norma ella había dejado de tocar, no podían seguir adelante. Para salvar el silencio, para alejarse de esa zona de necrosis, se dedicaban a detalles hasta entonces olvidados, detalles que activaban la máquina de asociar: el señor que los felicitó por el jardín era el primo de tal o el amigo de 19 20 ésa, la peluca de Bárbara Astor fue comentario por días enteros. Era increíble que todo eso hubiera pasado en tan poco tiempo cuando a ellos las sobremesas no les alcanzaban para armarlo en sus piezas de juego en expansión. Se miraban con una sonrisa que al mismo tiempo que tentaba daba miedo. Con la vista pegada a las fotos del álbum que abrían cada tarde, advertían deslices sin importancia que podrían haber hecho grandes diferencias: si la lluvia no hubiera parado todo habría sido distinto, las bochas de helado salían disparadas como proyectiles desde las cucharas pero de no haber sido por eso no hubiera sido una boda auténtica, la señora que cayó en la pista de baile por suerte no se había roto una pierna. Algunas veces se miraban con un dejo de desconfianza: ¿estaban seguros de que había sido así o ya estaban inventando? Era un deporte de pareja que practicaban con soltura. Era una boda interrumpida y continuada. Cuando cerraban la puerta de la habitación cada noche, los detalles incómodos del día se perdían en la calle y los cajones de los muebles. Las deudas que de día llevaban al profesor del escritorio al teléfono y del teléfono al banco y del banco a los bares oscuros del puerto, quedaban en suspenso en el abrazo que se daban con ese orgullo que nace de la timidez. Y el peso que flotaba en el pecho de Rita durante todo el día se iba a pique, lento y seguro como un ancla. Una mañana el profesor anunció que desde ese día: –No más jugo de naranjas –y condenaron las naranjas con una cara de asco que después ella apenas podía reprimir cada vez que alguien las nombraba, cosa que afortunadamente no pasaba con frecuencia. El profesor se decía que la quería, cuando la veía despertarse de una pesadilla. –Tengo que admitirlo. Se decía que la quería cuando se cruzaban en el pasillo. Con una velocidad que no podía medirse, esa mujer joven y un poco despeinada, que cantaba en voz baja, era enseguida la misma que se acomodaba el pelo, cerraba la boca y conseguía convencerlo de que le sonreía. –Así es –se decía el profesor, y hundía la cabeza entre los hombros. Se decía que la quería cuando ella le daba uno de esos disgustos, que siempre empezaban la noche anterior. –Si no la quisiera. Los días –casi todos– en que al llegar a casa la encontraba tirada en un sillón con los ojos hinchados de tanto llorar porque no po- día tocar el Nocturno como antes, el profesor hacía todo lo posible para insuflarle confianza: le decía que iba a estar bien, le cambiaba de tema, la escuchaba y aceptaba su silencio cargado como un arma. Se decía que la quería aunque estuviera en un mal momento y se lo hacía saber aunque ella no le creyera. Elmer Dus cursaba su propia educación sentimental haciendo de maestro. Que las razones de ese amor fueran ajenas a su entendimiento era algo que no le preocupaba cuando la recordaba al piano esa noche en la ópera, aunque pasaba sus buenos momentos preguntándose por qué ella se había fijado en él. Justamente ella. Una tarde oían un programa de radio. Un crítico popular iba a comentar la carrera de Rita. Antes de que el hombre hablara, leyeron en voz alta las noticias. –Del exterior: un colectivo cayó desde un puente en la India –dijo una mujer con voz que prometía pechos importantes. –El transporte se precipitó desde lo alto del puente y cayó al río –leyó la voz impasible de un hombre. Cuando oyeron que un preso había escapado de la cárcel, el profesor y su mujer suspiraron a coro. Acto seguido se guiñaron el ojo al oír a una mujer que decía fumar cigarrillos rubios Narguile. El profesor prendió uno. El otro lo prendió Rita. El profesor de golpe tuvo una idea, que lo distrajo de la siguiente noticia. Habían encontrado un bebé muerto en una zanja de las afueras de la ciudad. Cuando el profesor volvió de su idea, las voces de los locutores se fundían con la música de una publicidad de jabón. Las manos de Rita caminaban en el brazo del sillón. Sus ojos eran lágrimas. ¿En qué momento?, pensó el profesor. Le pasó la mano por la cara. Conocía su cara de memoria y los gestos especiales que tanto le gustaban: cuando ella decía Elmer y su boca se abría en un beso de película, cuando lo miraba y sus ojos hacían una pregunta. La cara de su mujer era la única cara que recordaba cada noche cuando se dormía, con ella al lado. La cara de su mujer estaba mojada. ¿Por qué estaba triste? –Por qué, por qué, por qué –se torturó pensando el profesor, que en su cabeza hamacaba a su mujer en una cuna. Sufrió tanto al no encontrar la respuesta que la olvidó a propósito y de inmediato. Esa noche fue a dormirse tarde. La idea que se le había ocurrido mientras oían el noticiero había ganado fuerza mientras pensaba en su mujer. 21 22 Y salía dibujada en el plano que tenía sobre el tablero, un plano hecho de flechas que visto desde afuera –tal como lo veía él mismo en ese momento– era bastante raro. Cuando llegó a la habitación, Rita ya estaba dormida. Sus dedos caminaban como locos encima de la sábana. ¶8 Bajo la lluvia y sin paraguas, el cocinero Hugo buscaba trabajo. Compró el diario pero ahí no encontró nada. Ofreció sus servicios en un restaurante pero no los aceptaron. Probó en otro. –¿De qué está hablando? –le preguntó el dueño del lugar, vestido de mozo. Sus brazos largos abarcaban el salón, lleno de mesas vacías. A sus espaldas, la patrona le señaló con la cabeza el camino hasta la puerta. En la feria, les pidió a los vendedores que le dieran una mano. El del puesto de pollos se la dio con una sonrisa. El de la verdulería asintió con desgano. El carnicero le aseguró que no podía prometerle nada. Vio la fachada del Palace Hotel y entró por la puerta de adelante para salir por la de atrás sin mayor trámite. Los hoteles de lujo se llamaban Palace Hotel y Plaza Hotel, y los baratos Hotel Palace y Hotel Plaza. Después de fracasar en los más caros, el cocinero probó en el Piamonte. El jefe de personal lo atendió con una sonrisa gentil y apurada. Lamentó comunicarle que no había vacantes y que, dado el estado de cosas, le aconsejaba que no las esperara. Sentado a una mesa de la cocina, tomó la sopa que le dieron, llena de unas burbujas con biología inclusa, y hasta oyó las sugerencias que uno de los mozos le cantaba al oído. No había que darse por vencido, lo alentaba, mientras fumaba un cigarrillo largo como un lápiz y hojeaba una revista. Había cantinas en los bajos fondos, le dijo el mozo con gesto conocedor. Comedores en el hospital, el asilo Edén y la clínica privada. 23 24 –¿Qué tal los trenes de pasajeros? –dijo el mozo que, al ver que el jefe de personal se acercaba, apagó el cigarrillo en el cenicero, hizo fondo blanco con el vino del ex cocinero del profesor, empujó la puerta de dos hojas que llevaba al salón y desapareció de su vista para siempre. Cuando salió del hotel, vio personas mojadas que corrían por la calle. Un perro dormía en la entrada del cine. Pasó por una calle cortada en el momento exacto en que una pandilla de chicos altos y difíciles se enfrentaba con su Doppelgänger. Pasó por la mueblería. El vendedor de limonada negaba con la cabeza, camino a casa. El vendedor de paraguas estaba en su esplendor. Pagó el último día de pensión y, atento a los consejos del mozo, fue al hospital. Nada. A la clínica privada. Menos. A las cantinas de los bajos fondos. A las pensiones, que tenían esas puertas gruesas que se cerraban tan rápido en su cara. Habló con el vendedor de limonada, pero el hombre le dijo que apenas tenía trabajo. Y con el vendedor de maní, que le dijo lo mismo pero en italiano. En la farmacia no necesitaban cadetes. Y en el correo, los puestos de vendedor de estampillas y cartero estaban tomados. El cocinero no se dio por vencido. Era un hombre trabajador. En la flor de la vida. Y de buena presencia, se dijo al ver el reflejo de su altura y la forma de su cuerpo en la vidriera de una agencia de empleos. El empleado comía un sándwich y tomaba cerveza. Se secó la boca con la manga del traje a rayas y lo invitó a sentarse. Pero no pudo porque no había sillas. Como bien sabía el cocinero, la gente, en esos días, tendía más a reducir el personal que a aumentarlo. –La cosa está difícil –le dijo el hombre, con gesto conocedor–. Muy difícil –agregó, mientras hojeaba un fichero. Sacó una ficha que puso boca abajo sobre la mesa. El cocinero esperó. El empleado de la agencia de empleos, no. Lo miró. Dio vuelta la ficha y habló. –Hay un inventor en la ciudad. Es el señor Ganz. ¿Conoce el Tónico Capilar Perlmutter? Aunque no lo conocía, porque a él no se le caía el pelo, el cocinero asintió. –¿Alguna vez oyó hablar de la Faja Reductora Atlantis? El cocinero nunca había oído hablar de la Faja Reductora Atlantis pero de todas maneras asintió. –¿Le suena familiar el Audífono Auditon? ¿Ha visto la publicidad de la pasta de dientes Blanqueza, que deja los dientes como la nieve después de un mes de cepilladas con el cepillo especial que trae de regalo? –le preguntó, mientras le miraba los dientes. No conocía el audífono, ni la pasta de dientes ni el cepillo especial pero igual dijo sí en voz baja. –Entonces conoce, seguro, la tintura Juvenal, la única que, además de cubrir las canas, viene con un pomo de brillantina de regalo. A esta afirmación el cocinero no tuvo que asentir porque el empleado de la agencia de empleos lo daba por sentado. –Todos estos grandes inventos son obra del señor Ganz. El señor Ganz necesita –dijo el empleado rascándose la cabeza– a alguien como usted. La comida es buena. La paga es excelente. El trabajo es fácil. Tiene el techo asegurado. No quieren otra referencia que la del buen aspecto, y usted cuenta con eso. Fue así como, de un día para el otro, Hugo, el ex cocinero del profesor, se convirtió en modelo. 25 26 ¶9 Rita se despidió de su marido en lo alto de la escalera. Aunque tenía tiempo, estaba apurado. Y se había peinado de una manera que la hizo acordar a la palabra regimiento. Después de besarla bajó las escaleras, seguido por su nube de colonia. Rita oyó los pasos del profesor que bajaba a los saltos. Vio su pelo de charol y la etiqueta que colgaba del pantalón del traje nuevo. Siempre el mismo. A pocos meses de casados, ya podía decir eso. En el hall de entrada, Norma recibió de manos del profesor el fajo de sobres para despachar en el correo. Lo guardó en el bolsillo del delantal junto al dinero que el profesor contó delante de ella. Antes de cerrar la puerta, el profesor Dus se dio vuelta. Saludó con la mano a su mujer. Rita, desde la altura, empató el gesto y dijo suerte al mismo tiempo que se cerraba la puerta. Norma la miró desde el hall de entrada. Rita la saludó con la cabeza. El Profesor en Ciencias Eléctricas apretaba el maletín bajo el brazo. Llevaba unos planos enrollados en la mano y jugaba con la alianza que brillaba en su dedo. Pasó por la florería y saludó con la cabeza a la vendedora. Una maestra seguida por una fila de chicos transformaba la ciudad en un museo. El vendedor de plumeros caminaba la cuadra. Un hombre sándwich daba vueltas en la esquina, casi tapado por la cartelera que llevaba a cuestas y anunciaba las ofertas de ese día en las tiendas Grandes Tiendas. El sol rebotó en los anteojos negros de una mujer con resaca. Pasó por la feria. En el camino, le ganó un hombre disfrazado de detective privado. El vendedor de maní discutía con el de limonada. Una nena envuelta en harapos le sonrió con cara de madre. Cuando alcanzó el barrio residencial, el profesor apuró el paso. Frente a la casona de Bárbara Astor, no aminoró la marcha –todo lo contrario–, mientras se daba cuenta de que los ruidos de la ciudad retrocedían cuesta abajo. Golpeó la puerta con un llamador que tenía forma de garra de león y para su sorpresa sonó el timbre. Le abrió el mayordomo, que tenía cara de antiguo chico-problema. Estiró la mano con una bandeja de plata sobre la que el profesor dejó su tarjeta. Dos perros falderos llegaron ladrando hasta sus pies. Por alguna razón incomprensible, se peleaban. Cuando el mayordomo los separó con una patada, uno de ellos, que respondía al nombre de Ringo, tenía la etiqueta del traje del profesor entre los dientes. Sentado en un sillón rosa y profundo, Elmer Dus miró las fotos de Bárbara Astor, a bordo de un yate y debajo de un puente, encima de un poni y al lado de una pirámide, al frente de un grupo, a punto de cometer una falta en el Golf Club, vestida de novia en una fiesta de disfraces y de nena en una comida en el Palacio de Gobierno. Bárbara Astor entró en la sala seguida por una mucama, que parecía la melliza del mayordomo y traía una bandeja con cosas que hacían ruido y daban hambre. Bárbara Astor agarró un sándwich del plato, le sacó el pan y tiró el jamón a los perros. Ganó Ringo. –Profesor en Ciencias Eléctricas, qué cosa rara –dijo la señora Astor, mientras se llevaba una mano a la cintura–. Es la Faja Reductora Atlantis –comentó, disculpándose–. Todo el mundo la usa. Tengo varias. Tirada en la otomana, Bárbara Astor era una persona de carne y hueso. De más carne que hueso. Tenía un perfil formidable aunque no podía decirse lo mismo de su cara completa. Y los ojos que tanto ponderaban en los sociales del diario le hicieron pensar al profesor en la palabra china. Elmer Dus habló de la vida en general, y de algunos detalles de la vida en general que siempre venían bien. Mientras Bárbara Astor le ofrecía algo para tomar –no, muchas gracias– le contó cuánto tiempo venía dedicando a su proyecto. Le habló de los autómatas de los reyes del Renacimiento de Europa Oriental, de la complejidad exquisita de las máquinas. Bárbara Astor jugaba con su perrito Ringo. –¿Y para qué quiere un robot? –preguntó la señora Astor. El Profesor en Ciencias Eléctricas abrió el plano que tenía enrollado a un lado en el sillón. Con un lápiz rojo, trazó una línea que iba desde un brazo de robot hasta una palanca dibujada en un extremo, mientras decía la palabra circuito, y enlazaba esa línea con otro punto 27 28 del dibujo y su boca se poblaba de operaciones motrices y el mundo avanzaba hacia un futuro que él pudo resumir en pocas frases. –Haremos historia –dijo el profesor, y sus ojos hojearon las páginas de una enciclopedia del futuro, mientras su lápiz seguía yendo de aquí para allá por todo el plano, hasta que el dibujo original quedó tapado por un nudo de líneas y de círculos. Bárbara Astor miró la hoja y bostezó. –Sé que parece complicado, como todo –dijo el profesor–. Si dibujo ahora mismo un cuerpo humano, y trazo conexiones de lápiz en su interior para demostrarle que el cuerpo es una máquina perfecta, pasaría lo mismo. Si en este mismo momento hiciera un dibujo en que se nos viera a los dos, sería muy parecido al caos. Una flecha saldría de sus ojos al perro, que le reclama algo. Otra saldría de mi boca a sus oídos. Y de sus oídos a mi boca. Al mismo tiempo, otra flecha tendría que dar cuenta de la conexión entre lo que pienso y lo que digo, y otra más entre lo que usted piensa de lo que digo yo, en caso de que piense algo. Eso no sería nada. Tendría que dibujar una línea, que fuera de mi cerebro a mi mano, de mi mano al lápiz, del lápiz al plano, del plano a mi cerebro. En el medio habría que dibujar también todo lo que interrumpe y completa el momento. Desde la ventana, tendría que venir una flecha que llegara a nosotros por culpa de la armónica del afilador. El dibujo de nosotros dos hablando quedaría igual a este plano. Así es la vida, Bárbara. Y yo quiero dar vida artificial. –Qué curioso, Elmer–dijo la señora Astor–. Yo prefiero no pensar en esas cosas y, por otro lado, qué puedo hacer por usted. No entiendo. Sus ojos se entornaron con la sombra del poder y la sospecha. Enfocaron, al abrirse, la pila de correspondencia que tenía sobre la falda. El profesor Elmer Dus no estaba preparado para una pregunta tan directa. Había ensayado la explicación de su proyecto, había caminado por su laboratorio hablándole a una señora Astor callada y atenta, casi muerta de entusiasmo y curiosidad, para terminar por decir dos frases sueltas: conexiones con gente importante, una suma difícil para él y fácil para ella. Pero Bárbara Astor lo había interrumpido con su estilo de birome. Con las piernas cruzadas y los brazos también, el profesor trató de mantener la calma. Tendría que recordarle, se dijo, la fortuna invertida en esas obras de arte que no entendía nadie. Tendría que recordarle adónde iban a parar los fondos que mensualmente le entregaba a la Fundación Amigos No Más Penas. Qué era todo eso comparado con la construcción de un robot. Elmer Dus se dio cuenta de que le faltaba el aire. Maldijo la hora en que se había comprado ese traje tan caro. Guardó el lápiz rojo en el bolsillo del saco. Enrolló el plano, que a él también le pareció un lío, y con los ojos clavados en el piso, negó con la cabeza. En ese momento se operó el milagro. –No se vaya –le dijo la señora Astor. El profesor Elmer Dus le hizo caso. Miró a Bárbara Astor, que volvió a llevarse la mano a la cintura. –Es la Faja Reductora Atlantis –le dijo, señalándose la cintura con la cabeza–. Dicen que es muy buena pero la verdad es que también es incómoda. –Usted –dijo el profesor Dus–, usted –repitió mientras pensaba en Rita– no necesita ninguna faja reductora, señora. Bárbara Astor lo miró complacida. Fue entonces cuando decidió darle una mano firmando uno de sus generosos cheques. Y lo admitió en su círculo. 29 30 ¶ 10 –Un regalo –dijo Elmer Dus. Le había traído a casa un pote de crema para manos Hands, de los laboratorios Ganz. Había visto el aviso en el diario. Rita abrió el regalo. Y él, el que le dio ella. –Almas gemelas –se dijeron, paquetes en mano. Era la goma de borrar Soma, de los laboratorios Ganz. Podía usarla para sus planos. Los dos sonrieron a cara completa. Sentado en una esquina del sillón de tres cuerpos, con el suyo a punto de despegar por la inquietud, Elmer Dus hizo chocar los cubos de hielo en el vaso de ginebra. Como otras tantas tardes, hablaba con su mujer. –Es increíble –decía ella–. Ahora me llaman de todos lados desde el día en que me equivoqué. –Famosa –dijo Dus. –No fue para tanto. ¿Verdad que no? –Verdad que no, exactamente –repitió Elmer Dus. –Es cierto –dijo ella. Se quedaron callados. Norma entró en el estudio, sin llamar a la puerta, para avisar que la cena estaba servida. Comieron como reyes y hablaron como nunca. Cuando terminaron de comer, Elmer Dus fue a la cocina y le dijo a Norma que la próxima vez que entrara sin llamar a la puerta iba a despedirla. ¶ 11 El señor Ganz preguntó: –Después de todo, ¿qué es el tiempo? Se apuró a hablar antes de que el ex cocinero de Dus dijera que ni idea. –Pasado, presente, futuro. Antes, ahora, después. Palabras –dijo el señor Ganz, y se le cayó al piso el vaso lleno de vino que tenía en la mano. Hugo no llegó a ayudarlo porque el señor Ganz le dijo que no era necesario. –No se vuelca, ¿ve? –agregó, señalando el vaso caído y lleno en la alfombra. El señor Ganz le dijo que, una vez perfeccionada la técnica, iba a aplicarla a un juego de copas de Bohemia. Pero faltaba para eso y el vaso goteaba, lento y seguro, en la alfombra. –No importa –dijo el señor Ganz–. Mire –y borró la aureola de inmediato con el Quitamanchas Concepción. Después volvió al tema–. Conoce nuestros productos. Abrió el cajón del escritorio y sacó recortes de diarios y revistas. En todos, un modelo, más bien desmejorado en el recuadro que decía antes, sonreía, conforme con su aspecto, en el de al lado, que decía después. –La gente cree en los milagros pero también exige pruebas. Las dos cosas a la vez. Los milagros no existen. Pero las pruebas sí. Su trabajo es simple, dejarse fotografiar. Ahora, después. Eso es todo. Necesito su tiempo. Hugo firmó el contrato y le dio la mano al señor Ganz. 31 32 Al rato estaba sentado en una silla, frente a la cámara de fotos. Atento a las instrucciones del señor Ganz, sonreía. ¶ 12 Sentada al piano, Rita Lavenza miraba su foto antes de firmarla, con una dedicatoria –Todo mi cariño– para uno de sus fans. Las cartas llovían como deudas. Responder y firmar fotografías la ayudaba a invertir el tiempo que perdía sin poder tocar. Su marido entró en la sala chasqueando los dedos. Rita avaló la interrupción con una sonrisa. Parado a su derecha, le dijo que mirara lo que estaba por hacer. Tomó una de las fotos y con una letra idéntica a la de ella escribió la dedicatoria –Todo mi cariño– y estampó una firma que decía Rita Lavenza. –Puedo escribirte las cartas para que ensayes tranquila –le comentó Elmer Dus, contento con sus logros–. Puedo firmar los contratos, puedo darte una mano. Nadie va a darse cuenta, Rita. Esta ola de éxito vino con las cartas para responder y las fotos para firmar, sé que lleva tiempo y que eso te duele. Sé cuánto te cuestan las tardes sin ensayar. Hay que hacer algo. Vale la pena –le dijo, con los dedos enganchados en el cinturón de cuero, mientras miraba la punta de sus zapatos, con ese gesto que le restaba años. Norma entró en la sala sin llamar a la puerta y Dus le dijo que esperaba que fuera la última vez que interrumpía de esa manera. –La próxima vez, la despido –le dijo Elmer a Rita, pero firmó una foto con el nombre y la letra de Rita, y volvió al tema que le parecía importante. Desde ese día, se concentró frente al cuaderno de caligrafía, hasta que las palabras que formaban sus pilas de apuntes, hasta que las palabras que formaban sus ideas –robot, energía radiante– empezaron a salir con la letra de ella. Las cosas sonaban más convincentes, era 33 34 como si ella las leyera con su voz. Salían cada vez mejor y más rápido. Era un bebop escrito. Cuando la aprendió hasta el punto de que le salía sin querer, pudo reemplazar a su mujer en la firma de fotos y de cartas, con tal de que ella tocara el piano y no perdiera el tiempo en esos trámites, en los fans, a quienes se debía. Con tal de que ella pudiera tocar el piano y dejara de quejarse. Tanto se habituó a firmar las fotos de su mujer para los admiradores del mundo, mientras sacaba cuentas y perfeccionaba los circuitos dibujados en los planos, que se convirtió en un reflejo automático –llegaban cientos de cartas y pedidos de fotos– y una vez firmó un balance con el nombre de su mujer y tuvieron un problema. Y otra vez, cuando un conocido le mostró una foto de su hijo recién nacido, no pudo contenerse y la firmó como Rita Lavenza. ¶ 13 Era la primera vez que Norma recibía una carta. La bendijo guardándola en el escote. Corrió a su cuarto y la apretó entre las manos. Era una carta del cocinero. Había conseguido un buen trabajo, aunque mucho no podía contarle; había firmado un contrato. Norma mordió la manzana que había secado con el delantal y pensó que sus dientes eran jóvenes. Entornó los ojos para seguir la carta. Hugo escribía entusiasmado. Y ella leía de la misma manera. Además de la paga, su patrón le daba regalos modernos, útiles y caros que hacían en la fábrica y que iban a gustarle. Norma dejó correr una película de preguntas en cámara rápida –¿joyas, monedas, pieles, autos con ruedas de color marfil, una heladera?– pero no quiso seguir porque la carta la llamaba mientras un dedo independiente trabajaba feliz entre sus piernas. Con la carta en una mano y otra mano en lo suyo, siguió leyendo. Ya iba a saber sobre él. Lo prometía. Cuando fuera un hombre de fortuna, iba a ir por ella. 35 36 ¶ 14 Después del día de su boda, para Rita Lavenza las cosas habían cambiado. Las cosas habían cambiado aunque ella fuera veloz para adaptarse a los cambios más rápidos de su época de vértigo. Había cambiado, de hecho, lo único que nunca había cambiado en su vida. Porque en su vida habían pasado cosas pero ella siempre había sostenido una rutina de ensayos y funciones, a veces excelentes, a veces buenas y otras correctas. Muerta su madre, ella mujer –un día, de muy joven, empezaron a decirle señora y eso nunca la dejó– cursó de refilón las noticias de una guerra y su convalecencia, la inflación y la locura de las amas de casa en los mercados, el malestar de su época de luces, las lluvias que inundaron la ciudad y el sismo en las montañas del Oeste, la compañía bienvenida de Elmer Dus, la moda de la pollera larga y después mucho más corta. Cuando no era famosa pero ya era una curiosidad, se pusieron de moda las sesiones de espiritismo y fue a varias que organizó Bárbara Astor –que ahora, sin embargo, la saludaba como a una extraña– y su madre le hizo el favor de no comparecer en ninguna. Si miraba su álbum de fotos, le costaba reconocerse pero entonces se acordaba del eje de sus años que operaba seguro, como un salvavidas. Durante mucho tiempo había entendido, aunque no se diera cuenta, que todo podía darse vuelta, que el hallazgo de hoy era el problema de mañana, que hasta el mismo dolor podía llegar a ser un buen recuerdo, pero eso no le preocupaba. Los malos podían ser los buenos y los buenos ser los malos en el sube y baja de la vida. En medio de tanto cambio inconsulto, había avanzado por los días y los meses y la guerra y la inflación y el bienestar y su caída sin volverse loca como todos, con sólo insistir en la empresa de su vida, con tocar la misma música de siempre. Desde el día de la boda, eso que siempre estaba con ella, hasta el grado de definirla, no estaba más. Se había ido al mundo de los objetos perdidos, como esos nombres que pese a los esfuerzos no podía recordar. Al día siguiente de la boda quiso seguir con su rutina al piano y no pudo. El miedo a equivocarse planeaba con sus dedos encima de los de ella. Y al llegar a la nota que el grito de Norma había partido en dos, ella sabía que podía equivocarse. El sacrificio de su marido, que renunciaba a buen rato de su trabajo para firmar fotos y cartas en su nombre, más que una solución se había convertido en una nueva fuente de problemas. Se daba cuenta de que ya no podía culpar a la demanda del público por sus interrupciones, y encima se sentía incapaz de confesarle a Elmer que su ayuda era inútil y hasta contraproducente. Al menos la hubiera ayudado a explicarle por qué a veces su presencia la enojaba un poco, aunque eso era algo que le parecía mejor no comentar. Sentada en la banqueta, cuando nadie la veía, imaginaba historias diferentes a la suya pero fracasaba en el intento. Miraba la tapa del piano, en donde estaban las cartas que le llegaban todos los días. La historia de su pánico escénico había ganado la ciudad con patas de jirafa. Había despertado la curiosidad de la gente. Elmer le había dicho que en todas las fiestas que daba en su casa, Bárbara Astor ponía en el tocadiscos el Nocturno que se repetía y repetía. La música funcional de las tiendas Grandes Tiendas era el nocturno que pasaban como fondo de las compras de los hombres y mujeres. En los music halls las bandas aceleraban el Nocturno de acuerdo con el paso de moda. Gordon Fuentes, su representante artístico, tenía una teoría al respecto: –Es la famosa popularidad. Se vienen las batas blancas, Rita. Se vienen contratos hasta para películas. Un escritor quiere escribir tu biografía. Tu lapsus se ha convertido en un objeto de análisis que hará historia. La gente te oye todo el tiempo, y espera con ganas tu próximo concierto. Es el momento de tu vida. En casa, Elmer Dus le pasaba el brazo sobre los hombros después de cada nuevo fracaso, y la felicitaba por no ceder al pesimismo, mientras le decía: Así se hace. El público no iba a rechazarla si volvía a pasar. Hasta era probable que quisieran verlo con sus propios ojos. Lo importante no era que cayera o no, sino que estuviera a punto de caerse todo el tiempo. 37 38 Se sentaba a ensayar y llegado el momento no podía seguir. No podía seguir y eso era todo. Afuera, en la calle, la gente seguía con su tiempo. Mataba el suyo diciéndose que esta vez iba a hacerlo mejor, iba a volver. Iba a volver a no darse cuenta de las cosas. Iba a andar por los días con paso seguro. En el reloj cada hora que pasaba traía alivio. Después hacía tiempo hasta que llegaba la siguiente. Cuando se dio cuenta de que habían pasado meses sin que realmente pudiera ensayar mientras Dus –pensaba en él en esos términos– se encerraba en su nuevo laboratorio, le pareció un egoísmo interrumpirlo con su queja. Tomó un trago y prendió un cigarrillo. Sus manos apretaron el vaso que antes de caer al piso se hizo vidrios. ¶ 15 La segunda carta de Hugo dejó a Norma intranquila. Algo temblaba un poco en los renglones. Todo estaba muy bien, le aseguraba el ex cocinero. Pero su letra se había reducido. Y la distancia entre palabras era extensa. Ya no firmaba con su firma completa, sino con un resumen que casi no entendía. Norma pasó la mano por el revés de la carta y sus dedos palparon la presión de las líneas de tinta. Hugo le escribía cosas lindas. Le prometía una vida clara y divertida al mismo tiempo. Esperaba que el ramo de flores, que le había dejado en la feria con el vendedor de maní, le hubiera gustado. Se interesaba por su salud y su trabajo y preguntaba también por su familia porque no había tenido tiempo de enterarse de que no tenía ninguna. En cuanto a él, las cosas marchaban. Y la verdad es que no podía quejarse de nada. Aunque no estaba habituado a esa vida de lujo, ahora le costaba imaginarse viviendo de otra manera. Después de una infancia con demasiados hermanos para su madre en receso, después de una vida marcada al ritmo de sueldos que nunca alcanzaban, este descanso sin sobresaltos era un acto de justicia. Había ganado unos kilos pero estaba seguro de que iba a perderlos en cuanto empezara con el tratamiento para adelgazar de su patrón. –No se preocupe, amigo –le dijo el señor Ganz con los dedos colgando de su chaleco–. En menos de un año, puedo patentar mi… –y en ese momento miró el techo– Adelgazante Dante. Norma oyó la campana, Rita Lavenza la llamaba desde la sala. Dejó la carta y con ella la inquietud de leer al ex cocinero aburrido y cansado. No le gustó ver su perfil en el espejo del hall de entrada. 39 40 Cuando llegó a la sala y asintió con la cabeza, Rita Lavenza lloraba. Sus dedos parecían animales excitados. –Volvió a pasarme. Pero esta vez fue más largo, Norma. No puedo tocar. ¶ 16 Laboratorio del profesor Elmer Dus. Una mesa sostenida con caballetes. Bollos de papel por todos lados. Cables como para alumbrar un castillo. Palancas de hierro oscuro empotradas en la pared. Sus guantes negros de hule. Los signos de positivo y negativo dibujados en tiza por todos lados. Una lupa. Lámparas eléctricas. Un panel de control con bombitas sobre varas de metal. Medio sándwich de la semana pasada. Una botella de cerveza de circa tres meses. Globos de vidrio. Una camilla. Y sobre la camilla el profesor, y sobre el profesor, el peso de la duda. Estiró los brazos hasta sentir los músculos tensados y quedó así mientras pensaba. En su escritorio, la foto de su mujer. Parado en una esquina, el humanoide del profesor Elmer Dus parecía, más que nada, un robotoide mal logrado. Se daba cuenta. Se agarró la cabeza con las manos, fuerte, como para que la evidencia de su error no saliera del secreto de su mente. La verdad era que ahora que había hecho su robot, más que contento, estaba terminado. Cruzó los brazos y en seguida se dio de puños contra las piernas. Se incorporó. Levantó una rodilla y ahí apoyó su codo. Apoyó el pie en el borde de la camilla, la mirada clavada en el blanco de su error. Dio de espaldas contra un estante con libros. Una manzana cayó de la biblioteca y casi le dio de lleno en la cabeza. Se bajó de la camilla para patearla pero lo pensó un poco y la levantó del suelo. Encendió las perillas y después de un calentamiento prolongado –tuvo tiempo de darse cuenta de que tenía que cortarse el pelo y eso lo hizo pensar en una cuenta pendiente con alguien del pasado–, el robot de Dus levantó un brazo y agarró la manzana con un encanto que empataba el de un dibujo egipcio. 41 42 Estiró el cuello y se dijo, aunque no quería escucharlo, que su robot dejaba mucho que desear. No lo hacía feliz y ésa era su medida. Dio media vuelta. Chocó zapatos. Miró a la derecha y la izquierda y abajo y arriba vio el techo de hormigón. Un ratón hizo ruido en su escritorio y miró para ese lado. Caminando de costado, bailó un tap melancólico hasta la mesa. La foto de su mujer lo hacía feliz. Su mujer sentada frente al piano. Ella sabía hacer las cosas bien, pensó el profesor, mientras se acordaba del nocturno de Chopin. Dus pensó en la cara de Bárbara Astor cuando viera el monstruo de juguete, y también en la cara de Rita cuando él le contara. La seguridad de que su mujer iba a encontrar la manera de consolarlo le dio alivio y en seguida, pena. Con sólo oírla tocar podría sentirse mejor, pero se dio cuenta de que hacía tiempo que no la oía tocar y esa ocurrencia filosa abrió paso a otra idea, a la seguridad de que las mujeres –no entendía por qué– hacían que todo –hasta sus secretos más dolorosos, hasta no poder tocar, por ejemplo– pareciera un poco mejor. Miró a su robot, al que en proyectos había llamado robot a secas, y se dio un golpe en la frente mientras pensaba la palabra error. Si en vez de un robot fuera una robot. Repasó en voz baja la ropa de su mujer, colgada en los roperos de la habitación. Se la probó con su imaginación al robot que tenía parado enfrente. Agarró la bufanda de lana que colgaba del picaporte y en menos de un minuto improvisó un turbante de señora en la cabeza de su robot. Su robot que radiaba energía. Donde había hecho un humanoide cortó de tajo el error diciéndose que sería una robot. Una robot radiante. Radiana, pensó. Radiana le tendió la mano fea con manzana y todo. Parado frente a la mesa de comando, el profesor apagó las perillas y los rayos eléctricos se cortaron con ruido de sartenes en el aire. En segundos, se deshizo el contacto. El panel quedó apagado. Nada que ver con su cabeza. Dijo ser o no ser, pero se arrepintió en el acto. Dijo si pudiera pero no pudo. En el cine de su mente, vio la historia de su vida y en la historia de su vida vio a su mujer tal como la había conocido. Pensó en ella y pensó en que ya no había manera de volver el tiempo atrás. Dio una palmada correctora en el aire. Y después de horas de encierro, seguro de que estaba en el camino correcto con su nueva idea, dejó la ocurrencia flotando en el laboratorio cuando cerró la puerta. Afuera la noche estaba estrellada y en su habitación estaba Rita. Corrió a acostarse a su lado y se dio cuenta de que no dormía. Soñó lo que iba a hacer al otro día. Tomar prestada un poco de ropa de su mujer para vestir a Radiana. Robarle un sombrero. Y algunos cosméticos que era mejor que nadie lo viera comprar. 43 44 Salió de debajo de la tela con una sonrisa y en sus ojos brillaban las luces del éxito. Se acercó hasta el cocinero con los brazos abiertos: –Perfecto, amigo, perfecto. Empecemos con las fotos, hoy no hace falta que sonría. ¶ 17 Inmenso fue el disgusto de Hugo la mañana en que no pudo cerrarse la camisa. Estaba gordo como un chancho. Las mangas le apretaban hasta el punto del embutido. Su panza era la envidia de Buda. Con pasos pesados, fue hasta el baño, mientras se decía que desde ese mismo momento iba a rechazar las bandejas con comida que el señor Ganz le enviaba a cada rato. Iba a dejar los bombones. Iba a dejar el alcohol. Iba a dejar de dejarse estar. Malas noticias lo esperaban en el espejo del botiquín. No supo si había pasado de noche, no supo si había sido por el disgusto de verse gordo para siempre, pero lo cierto es que había encanecido de un momento a otro y que sus dientes parecían amarillos por contraste con su pelo; estaba idéntico a su abuelo. Bajó la vista con cabeza y todo. En la ventana del baño, molestaba una paloma. Sus pies eran enanos en contraste con su cuerpo visto desde arriba. Buscó otra ropa para ponerse, pero todo le ajustaba. Pensó que el señor Ganz ya no iba a quererlo para las publicidades de su fábrica. Y estaban a punto de empezar a publicar los primeros avisos. –Falta poco, amigo –le decía siempre el señor Ganz cuando él le preguntaba al terminar las sesiones de fotos. Quería enviarle a Norma el recorte del diario por correo. Bajó los escalones como si fueran planetas. La forma de sus pies se calcaba en el cuero de sus zapatos de marca. Abrió la puerta del estudio de fotos. El señor Ganz estaba parado detrás de la máquina. Medio cuerpo tapado con la tela negra y pesada que caía desde la cámara sobre su espalda. Lo enfocó con la lente mientras le decía: –Quince minutos de atraso, ¿qué pasó esta mañana? 45 46 ¶ 18 Rita Lavenza se despertaba cansada. La demora más leve de la mañana aplazaba todo el día en efecto dominó. Era como salir de un cine a la luz de la calle. Estaba todo dado vuelta. Pero ella circulaba por las venas de la casa llevando su ánimo caído aunque innegable a todos lados. Cursaba noches negras. Tenía pesadillas que consagraban el insomnio como una bendición. A veces, cuando se le daba por ordenar los roperos y no encontraba algunos vestidos –un día se dio cuenta de que le faltaba un pañuelo– llegaba sin escalas a la mala conclusión de que ya se había vuelto loca y de que nadie se daba cuenta. Daba vueltas por la casa, convencida de que tenía que hacer esto o lo otro, pero lo único que conseguía era resignarse. Pasaba de refilón al lado del piano y miraba para abajo, como buscando algo. Dus entraba y salía de su laboratorio. Dus entraba y salía de la casa. Dus salía todo el tiempo. ¶ 19 El día de gloria de Elmer Dus la línea de mercurio tocó fondo en los termómetros del Servicio Meteorológico y la ciudad olió a lana mojada. En el laboratorio del profesor había una neblina que subía desde el suelo. Con los guantes negros de goma, el profesor Elmer Dus hizo contacto en su panel de control. A unos pasos, la robot se encendió. La robot, quieta pero lista para entrar en acción, lo llenó de un orgullo que, aunque modesto, lo colmó. La robot hizo algo parecido a un saludo con su torso de metales y de cables, invisibles debajo de la ropa de Rita Lavenza. El profesor caminó a su alrededor, observándola con atención. Escribió: Gira para la derecha. Gira para la izquierda. Da toda la vuelta entera. Puede desplazarse unos centímetros para adelante y a veces a un costado. Uno, dos, tres, cuatro; uno, dos, tres, cuatro. Las manos tienen guantes blancos. Pueden saludar. Hacer gestos. Mandar al diablo. Tocar el tambor. Afeitar. Juegan al Dígalo con mímica. Baten las claras a nieve. También hacen karate. Chasquean los dedos. Sí, cómo los chasquean. Mueve la cabeza sin cuello. Y no tiene piernas, como las reinas. Guardó el cuaderno en un cajón con llave y cerró de un golpe el que se abrió por su cuenta. Las manos de la robot eran torpes y eran feas pero estaba seguro de que, con el tiempo, eso iba a solucionarse. Fue al panel de control mientras se decía, preocupado: mejorar esas 47 48 manos, mejorar esas manos. Apretó las perillas para apagar los comandos. El profesor se acercó a la robot y la cubrió con una sábana. No estaba hecha a imagen de Rita pero había sido concebida a su entera semejanza. ¶ 20 –Al final hicimos bien en despedirlo –dijo Elmer Dus, un día, mientras tomaba el desayuno, sin jugo de naranjas, en el comedor con su mujer. Norma daba vuelta a la mesa con la cafetera en la mano. Dus pasó las hojas del diario hasta que dio en el blanco. Apoyó el dedo sobre una foto y dijo: –Ahora es modelo –una palmada redondeó su frase. Y la sonrisa vino a confirmarla. Le entregó a Norma el diario para que se lo alcanzara a su mujer. Y a Norma se le fueron los ojos. Se le fueron y quedaron ahí, mientras daba pasos torpes, de memoria, hacia la otra cabecera de la mesa. No podía creer lo que veía pero a los dos segundos, y sonriente, lo creyó. Toda una página de los laboratorios Ganz con tiras de fotos, que decían antes y después, y se veía al cocinero tal como habría sido en el pasado. Un hombre deprimido, gordo, canoso, de feos dientes, en las fotos que decían antes. Y después el cocinero tal como ella lo conocía. Alto y atlético y sonriente con esa piel tan joven. Se arrepintió de haber tensado demasiado la cuerda de la paciencia de ese hombre, de haber perdido la oportunidad de ser algo más que su compañera de trabajo. La noticia de que ese hombre, que con regularidad le enviaba todo tipo de regalos por medio del vendedor de maní de la feria, había tenido un pasado triste y doloroso, la noticia de que había salido triunfal –lo imaginó luchando contra la fealdad y la tristeza– le encendió la cara de orgullo. Quería correr a sus brazos. Por eso se le cayó un poco de café que borró en seguida de la alfombra, con el Quitamanchas Concepción. 49 50 ¶ 21 El doctor Lázaro Salvo era traumatólogo y forense. Parado frente a su escritorio, miraba con una lupa una radiografía de dos manos, apoyada a contraluz sobre el vidrio de la mesa que era una pantalla iluminada. Negó con la cabeza. Del otro lado del escritorio, Rita Lavenza lo miraba. Se sinceró con el doctor: –Estoy perdida. Mi marido me dice que tenga paciencia cuando le cuento. Pero él no sabe que en realidad ya no puedo tocar más. No quiero que lo sepa, le arruinaría la vida. Hasta la semana pasada podía tocar y al llegar a esa nota ya no podía seguir. Pero esta semana empecé a asustarme tanto cuando me acercaba a esa parte que me detuve un poco antes. Y cuando volví a intentarlo, me quedé helada un poco antes todavía. Ahora resulta que me siento al piano y nada. Todo por culpa del miedo. El profesor Lázaro Salvo negó con la cabeza y gesto paternal. –La situación reviste cierta gravedad pero tiene solución –el doctor apoyó sus manos cuidadas sobre la radiografía de las manos de Rita. La luz del lector de rayos, que venía de debajo del escritorio, las traspasó sin problemas. Se proyectaron, más grandes, en el techo. La cara de Rita Lavenza le sonrió como una foto. Y si alguien hubiera sacado esa foto habría salido también, apoyada sobre el escritorio del doctor Salvo, la calavera sin tapa de la que salían varios papeles. El búho embalsamado sobre la rama del árbol disecado. El violín con las cuerdas cortadas. Pero Rita solamente miraba al doctor Salvo. Desde su puesto, el doctor Salvo la miró. Se sentó. Unió las manos en el aire y la enfocó a través de ellas. –Lo que natura non da, o si lo da se gasta, Salamanca lo presta. –¿Salamanca lo presta? –preguntó Rita, mirándose las manos. –Lo presta a un precio justo y con la condición del más absoluto secreto. El más absoluto de todos. La ciencia siempre va un paso delante de la sociedad y la sociedad demora un tiempo en entenderla. Los huesos de sus dedos tienen las enfermedades propias de una persona totalmente dedicada al piano. Las coyunturas se están calcificando, tiene tendinitis. Usted puede imputarlo al miedo. Pero la verdadera explicación es ésta. –Sus palabras me duelen, doctor –dijo Rita, ofendida. Se miró las manos, que tenía apoyadas y abiertas sobre la falda. Unos reflejos de sol brillaron en su pelo. Cerró los puños–. Esto es peor de lo que pensaba –se echó atrás en la silla que, como tenía ruedas, la alejó del escritorio. –Tengo la solución –repitió Lázaro Salvo–. Sus huesos se arruinaron por hacer en pocos años todos los movimientos que pueden hacer unas manos a lo largo de una vida larga. Es la jaqueca de los pianistas y los croupiers y los carteristas. No hay vuelta atrás. Pero su efecto puede revertirse. Porque podemos reemplazarlos. Huesos perfectos hechos de metal –la palabra metal salió de sus labios dividida en sílabas, y chasqueó los dedos. Le dio la espalda y atacó de frente al segundo–. Piénselo un poco. Tendría que usar guantes por las ínfimas, le prometo, cicatrices. Suspender sus conciertos por un par de meses. Decir en casa que está deprimida. Que se somete a algún tratamiento con vendas. Todos van a creerle. Venir a consulta para que la ayude a entrenar estos huesos nuevos bajo las órdenes de su cabeza, que sabe música de memoria. Es una cirugía delicada. A cambio de mis servicios, le solicito que me deje los huesos de sus manos, para estudiarlos. Rita Lavenza lo pensó un poco. En su dedo, la alianza bailaba aunque quedaba atorada al llegar al nudillo. Ya no se la podía quitar. –Ni siquiera a su marido –decía el profesor Salvo desde su lugar, dando la espalda a la ventana–. Lo sabremos usted, yo y mi asistente, que es necesaria y de total confianza. Cerraron el trato. Rita firmó un documento extenso, que el doctor Lázaro Salvo tenía guardado en un cajón. Firmó con su firma que, ya a esa altura, era idéntica a la de Elmer Dus cuando imitaba la de ella. 51 52 El doctor, por su parte, estampó su firma complicada de médico. Rita guardó el duplicado que el doctor tenía preparado (una formalidad, le dijo) en su cartera. Cuando se fue, el doctor Salvo le dio un beso al contrato, que enrolló y guardó en una caja fuerte. Se despeinó de alegría metiendo los dedos entre sus pelos blancos y largos. Fue hasta el botiquín que tenía en una esquina de su estudio. Se miró y se dio cuenta de que la vida tenía extrañas formas de demostrar que era perfecta. ¶ 22 Frente al espejo de su tocador, Bárbara Astor leía en voz alta la necrológica que le había llevado, en borrador, un escritor amigo. Después de pagarle la edición de esos diez libros de poemas que hablaban su idioma en forma incomprensible, a manera de reconocimiento el escritor amigo había escrito una necrológica para cuando Bárbara muriera. Ella iba a ocuparse de que fuera la única que publicaran en los diarios. Carraspeó y leyó: –Un profundo pesar embarga a la sociedad, con todas sus clases, por la muerte de la inolvidable Bárbara Astor. Dejó la hoja sobre el tocador, miró al escritor amigo por el espejo. Estaba sentado, muy cómodo, en el sillón; había estado escribiendo toda la noche, con un cigarrillo en una mano y el vaso de whisky en la otra. Sonreía, contento con sus logros. –Eso me gusta –dijo Bárbara Astor–. Me suena conocido y me parece original. –Las grandes emociones –dijo el escritor amigo– sólo pueden expresarse con lugares comunes. Fuera, Ringo –le dijo al perro. Bárbara Astor siguió con la lectura. –De renombrada belleza, una mujer elegante, capaz de actuar con igual inteligencia en las clases más altas y en las clases más bajas, aunque nunca en la media. Bárbara Astor suspiró. Una chispa de gracia le atacó los ojos. Asintió mientras miraba al escritor amigo que en ese momento le guiñó un ojo, después dio un trago. Levantó el vaso, chocaron los hielos, hizo una seña para que prosiguiera. En el pecho de Bárbara Astor, brillaba la Cruz Eléctrica di Volta, de los laboratorios Ganz, que reforzaba los nervios y renovaba la sangre. Siguió leyendo. 53 54 –Su presencia era una fiesta en todas las fiestas. Bárbara Astor era una mujer devota a la ciencia, el arte y la danza. Bárbara Astor hundió la cabeza entre los hombros y encaró a su amigo escritor desde el espejo. –Eso es mentira. En el ballet me aburro como una ostra. –Me pediste que no hable de tus padres y tus romances; tenía que rellenar con algo, Bárbara. Siguió leyendo. –Viajera incansable, estuvo en África –apoyó los codos en el tocador–. Apuesto a que estabas borracho. –Dale su tiempo, será verdad –dijo su amigo escritor, y levantó la copa para brindar solo en el aire. Ella siguió: –Su vida amorosa fue intensa. Bárbara Astor dudó. Pero siguió leyendo. –Alma inquieta y curiosa, fue mecenas de su tiempo. Entre sus protegidos pueden contarse personalidades del calibre de Manfreda Taba, Dimitri Burmaboff… La lista era larga. Bárbara Astor le dijo a su amigo: –Hay que poner al profesor Elmer Dus. Su amigo escritor estaba de espaldas mirando un grabado japonés que en realidad le parecía de mal gusto, y cuando oyó el nombre del profesor se dio vuelta. –¿Elmer Dus, Bárbara? Desde su silla, Bárbara Astor entornó los ojos y vio la cara larga y graciosa de su amigo escritor mientras le decía: –Va a hacer una persona automática. ¶ 23 En casa, Rita Lavenza se encerró en su habitación. Se sonó la nariz porque estaba resfriada y abrió la cartera porque estaba nerviosa. El contrato que había firmado con el doctor Salvo estaba en el fondo. Lo guardó en el cajón de su mesa de luz. Sentada en la cama, dejó los ojos libres por el cuarto. Oyó pasos en la escalera. El profesor golpeó la puerta. Ella dijo sí y se movió apenas para recibirlo con una sonrisa de esas de ella. Estaba radiante. 55 56 ¶ 24 Rita se hacía la dormida y el profesor estaba inspirado. En la escalera, camino a la habitación, después de otra visita fallida a la señora Astor –el mayordomo le había dicho que no se encontraba–, se le había ocurrido algo que tenía que decirle a su mujer, y pensó en escribirle una carta, que ya imaginó con la letra de ella. Primero el sobrenombre entre amantes, después querida. Tres oraciones. No importa que no puedas ahora. Me doy cuenta de que te es imposible. Pero vale la pena que diga que verte una vez fue suficiente para que te quiera toda la vida. Tirado en la cama, al lado de Rita, cerró los ojos pensando en la carta plegada adentro de un sobre dirigido a su mujer. Pero como pasa con todas las cartas que dicen algo importante, la que no le escribió esa noche también llegó tarde. Mientras se quedaba dormido le pareció que su mujer se daba vuelta y lo llamaba. Y eso fue lo que pasó aunque no pudo darse cuenta. Lo había vencido el sueño. ¶ 25 El ex cocinero Hugo no podía creer lo que veía. En la página central del diario, su foto en doble versión. Las letras inmensas que decían: ¿Tiene insomnio? Neurotónico Pericles. Debajo, la foto de su cara cuando había bajado de la cama hacía unos días y el señor Ganz quiso sacarle una foto recién levantado y en pijama. Le habían dado el mismo pijama que tuvo que ponerse cuando, hacía ya meses, había entrado al servicio del señor Ganz y también lo llamaron de urgencia una mañana porque el señor Ganz –se acordó Hugo– quería sacarle una foto recién despierto. Su cuerpo había crecido y el pijama lo mataba de incomodidad. Como siempre, habían invertido el orden de las fotos, y donde se lo veía bien y fuerte como estaba antes decía después. Y donde se lo veía fatigado, nervioso, canoso como ahora, decía antes. Cerró el diario y con el diario le dio un golpe a la cama. Miró la carta que tenía en la mesa de luz. La carta que leía cada noche hasta volverse loco. La carta que Norma le había dejado con el vendedor de maní. Esa carta en la que le decía que era un héroe, un hombre fuerte y triunfal, quería verlo. Pensó en el día en que Norma le había escrito la carta. Pensó que se habría sentado en algún rato libre, y que habría escrito con su letra, elemental pero exenta de dudas. Se imaginó la forma de sus piernas cruzadas. Se imaginó que cada tanto Norma había rizado su pelo con el lápiz. Le pareció que podía ver sus manos escribiendo despacio. Sus brazos. Sonó un timbre. El señor Ganz lo necesitaba en el estudio de fotografía. Se miró en el espejo para convencerse una vez más de que lo mejor era no responder esa carta. 57 58 Se imaginó a Norma caída por la casa, lenta entre los pasos de loca en carrera que daba la señora, muerta de miedo, cuando a la noche iba de una habitación a otra. Cuando volvió a mirarse en el espejo, mientras se cerraba la bata de seda con las manos, el ex cocinero dijo Ganz. Maldijo al mundo. ¶ 26 Esa mañana cuando la gente se despertó había una tormenta en formación. En la feria, los puesteros se auguraban un mal día. La palabra paraguas alcanzaba la cabeza de todas las personas. Rita Lavenza esperaba el taxi que la llevaría a casa del doctor Salvo. En la mano tenía una valijita en la que había guardado cosas para un largo viaje. Sabía que no iba a necesitarlas pero igual las había guardado, junto a la foto ínfima de su madre en un portarretratos de cuero. Elmer Dus la despidió en el cuarto. Cuando quiso levantarse de la cama, Rita le cubrió la boca con la mano y sobre ella dio un beso. Dus cerró los ojos para volver a dormirse mientras ella salía del cuarto en puntas de pie. Al bajar la escalera, oyó sus pisadas que se agravaban de peldaño en peldaño. Después la puerta. El taxi la esperaba. El conductor se apuró a bajar del coche para abrirle, y en el camino miró el cielo por la ventanilla y después a ella por el espejo retrovisor: –Ya empieza. Las hojas caídas de los árboles pasaban en ráfaga delante del parabrisas y el olor de la lluvia dio paso a un momento de duda. Cuando Rita entró en casa del doctor Salvo, la oscuridad se hizo honda contra una lámpara. Rita siguió a la asistente del doctor por un pasillo en descenso. Cuando el doctor Salvo la recibió en su consultorio, le dio una palmada en la espalda mientras le aseguraba que era un gran día. Se oyó un trueno después de un relámpago sellado en los ojos de quienes lo miraron. Con los suyos cerrados, Rita Lavenza yacía en la camilla del quirófano privado del doctor Salvo. En una mesa sobre 59 60 ruedas, a un lado, las tijeras y la jeringa de acero y la aguja ya usada de la que pendía una gota de morfina. De su boca salía un tubo que le insuflaba oxígeno. Cuando el relámpago la iluminó, Rita Lavenza movió las manos. La asistente del doctor Salvo le acarició la frente y aunque no estaba segura de que la Lavenza la oyera se acercó a su oído y dijo un par de palabras de aliento. El doctor Salvo la hizo a un lado, aprovechó el pase para decirle algo picante al oído, y se sentó junto a Rita Lavenza, su dedo pulgar apoyado en la muñeca que transmitía un pulso lento pero seguro. Tomó el plumón embebido en yodo y dibujó el plano de la operación en las manos de Rita. La asistente del doctor miró las palmas de las suyas, mientras se lavaba con el desinfectante. La línea de la vida cambiaba inopinadamente de dirección, como los rayos de luz que se prendían en el cielo. –Bisturí –dijo el doctor Salvo. Y su mano derecha quedó a la espera en el aire. La luz del quirófano se apagó por un segundo, para encenderse con potencia redoblada. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el patio, al que daba la ínfima ventana. La asistente le alcanzó el bisturí mientras fruncía los labios detrás de su barbijo. Ella suspiró y el doctor Salvo le guiñó un ojo. –Qué manos –dijo el doctor Salvo, bisturí en mano. –Ajá –dijo la enfermera. El doctor Lázaro Salvo la miró con cariño hasta que el cariño se transformó en otra cosa. Parecía un castor con esa linterna que se había enganchado detrás de las orejas. En la camilla, Rita. –Gasa. Pinzas. La asistente se tapó los oídos mientras el doctor trabajaba. A un lado de la camilla, el tubo con ese resorte que subía y bajaba con la respiración de la paciente, que cerraba los ojos con demasiada fuerza. Miró el reloj. –Lima. Le pasó la otra lima al doctor. Se aferró a la mesa con el instrumental. En la caja de acero, los dedos de metal. Parecían alhajas. ¶ 27 –Elmer –dijo Bárbara Astor–. ¿Una robot? Dus asintió, sentado en el sillón, el perrito Ringo sentado encima. Elmer Dus dejó a Ringo en el piso. Se puso de pie, enrolló el plano que tenía sobre la mesa de la sala. Las flechas de Dus saltaron de la hoja. Y sobre el dibujo de su proyecto un nombre, Radiana. –Radiana –dijo Bárbara Astor–. Una robot. ¿Qué van a decir las del Círculo de Feministas? Radiana, me gusta. Con el plano enrollado debajo del brazo, Elmer Dus asintió. Una vez más, Bárbara Astor. Lo había recibido vestida de safari, probándose el vestuario para su viaje a África. Iba a dejar en la nada a Tarzán y Karen Blixen. A pesar de que la noticia de Radiana la había entusiasmado –se tapaba la mano con la boca, muerta de risa, y hacía planes en voz alta que herían de enojo al profesor– le dijo que para presentar a la robot en sociedad –iría todo el mundo, quizá hasta un ministro– tendría que esperar su regreso de África. Le aconsejó que mientras tanto se tomara un descanso. Elmer Dus le dio las gracias y al salir de la casa de Bárbara Astor chocó de frente con un hombre que entraba seguido por una fila de chicos negros que respondían veloces al mando de boys. 61 62 ¶ 28 Rápidos fueron el ascenso y caída de Hugo, el ex cocinero del profesor Dus. Tenía una carta de Norma en la mano, y la firma eran sus labios pintados de rouge. Norma lo quería, Norma lo esperaba. Norma tenía un poco de miedo de que ahora, que era famoso, se olvidara de ella cuando otras mujeres, tal vez importantes, quisieran compartir buenos momentos con él. Hugo había esperado este momento durante mucho tiempo. Pero a la vez que sentía que la suerte por fin estaba de su lado, se miró en el espejo, que le contestó con un hombre venido a menos, sin voluntad para levantarse. Sobre su mesa de luz, los frascos con tónicos y lociones. Esa mañana se había confundido y se había untado el pelo con la loción tranquilizante y se había tomado el Tónico Capilar Perlmutter de un trago. Era importante que Norma no lo viera así. Una vez más, se dijo que lo mejor era desilusionarla, para venir tiempo después a buscarla y explicarle todo: la forma casi marcial en que se habría sometido al tratamiento de la mejoría, la lucha por el bien común de conquistarla para siempre. No sabía cuánto tiempo podría resistir si seguía recibiendo esas cartas que lo amigaban con todo, cuánto tiempo sin correr a buscarla bajo el riesgo de que al verlo la matara de tristeza, que era la versión más benigna del rechazo. Con la pasta de dientes Blanqueza, cepilló sus muelas apretadas en las encías que se habían hinchado con el tiempo. Tenía la cara muy grande. Había leído en el diario que la señora Rita Lavenza había suspendido sus conciertos en la ópera y también que prometían un reestreno formidable en una fecha a convenir. Pensó en Elmer Dus el día entero. ¶ 29 Lo primero que vio Rita fue la cara de la asistente del doctor Salvo que con un dedo le acariciaba la frente. Era muy joven. Miró para los costados y se acordó de su nombre. Sentía las manos de plomo, hizo un esfuerzo para mirarlas levantando la cabeza. Estaban vendadas, con fundas de yeso. La asistente del doctor Salvo le mojó los labios con un algodón empapado. Pensó en el desierto. El doctor Salvo apareció desde laterales. La miraba contento como un padre. Le refrescaron la memoria. Le contaron lo rápido y fácil que había sido todo, sin entrar en detalles. Una paciente de lujo. La cuidaron por horas, le pusieron música, la despertaron cuando la lluvia ya se perdía por las alcantarillas de la ciudad. Al vendedor de maní se le había quedado el carro en el barro de la plaza, y el vendedor de limonada se había empantanado con el suyo por ir a ayudarlo y se peleaban con los dedos. Las ventanas de las casas se abrían a ese momento en que la lluvia se agotaba, y aunque los relámpagos seguían ahí, daba la impresión de que, como todo en la vida, la lluvia también había alcanzado su clímax para apagarse. La llevaron en taxi hasta la casa. Norma esperaba en la puerta. Abrió la puerta del taxi y agarró a Rita con cuidado. Al verla en ese estado miró al doctor Salvo con cara de pocos amigos. El doctor Salvo y su asistente le dijeron que era natural –piénselo un poco, había dicho el doctor–, que no había que molestarla y se fueron. Antes 63 64 de cerrar la puerta de entrada, Norma vio el coche que se alejaba por la calle. Rita le dijo que se sentía mal. Entraron juntas. Norma cerró la puerta. Llevó a Rita escaleras arriba y la metió en la cama antes de que el profesor llegara a casa. ¶ 30 Tirada en la cama con las manos vendadas, Rita Lavenza miraba a su marido, que caminaba, con las manos cruzadas detrás de la espalda, por la habitación. Su perfil rebotaba contra la pared en la luz de la lámpara. Rita Lavenza estaba fría como el hielo, quieta como el mar. Tenía cara de sueño. Estaba a punto de quedarse dormida. Pero su cuerpo rodó por el sueño de una escalera que no existía. Abrió los ojos. Reconoció la habitación y también el dolor que electrizaba uno por uno todos sus dedos. Le contó a su marido que la primera sesión del tratamiento había sido agotadora. Le dijo que por eso mismo no iba a entrar en detalles. Se sentía mal. Estaba cansada, repitió, mientras se daba cuenta de que el cansancio no bastaba para explicar las ganas de llorar. Elmer Dus se sentó en la cama. Miró a otro lado y le acarició las piernas. Le dio un beso en la frente y bajó al laboratorio para seguir trabajando. Cuando cerró la puerta, Rita Lavenza se puso a llorar. En el sótano de su casa y consultorio, el doctor Lázaro Salvo le entregaba a su asistente una caja con los huesos de las manos de Rita Lavenza y le hablaba en secreto. A pocas cuadras, la casa del señor Ganz era una zona minada de dolores para el ex cocinero –estaba incómodo en la cama, solo en la habitación, inmenso en la ropa, hostil en el espejo. Por la calle pasaba una camioneta que tenía un altavoz en el techo y anunciaba amenazas de guerra, la kermesse y un escándalo y la llegada del circo. El afilador silbaba su tonada de pájaro loco en la vereda. El frío de la mañana entraba en el cuarto y congelaba la sonrisa de las fotos. 65 66 ¶ 31 La Bolsa hizo crac y sonaron disparos de suicidio en despachos de madera. Rita recibía noticias de boca de su marido. Le habían comentado que había llegado un oso polar al zoológico. Y que en los barrios bajos habían descubierto el arsenal de un anarquista. La gente rica vendía antigüedades al precio de los lujos que aún quería darse y la gente riquísima seguía todavía como si nada mientras afuera en la feria los vendedores se amargaban como siempre aunque con una sonrisa vengativa. Rita Lavenza negaba con la cabeza sobre la almohada. Habían arrestado a un escultor que se propasaba con sus modelos pero Rita no podía oír del todo bien cuando su marido le hablaba de eso. Estaba en otro mundo. Hasta ahí quería llegar por cualquier medio el profesor. Ella se daba cuenta de que le sacaba ropa de la cómoda y los cajones del ropero. Desde que estaba en cama era inevitable y lo pescaba. Sentado a su lado, con las manos alrededor de uno de los inmensos guantes de yeso que tenía su mujer, el profesor bajó la cabeza y el peso de la vida se le vino a los ojos. Después de días enteros sin decir una palabra, Rita lo llamó por su nombre: –Elmer. Su voz sonó lejana desde la convalecencia. Su sonrisa incompleta tenía la ironía de un secreto. En un acto reflejo quiso acariciar la cabeza de su marido, pero sus manos vendadas lo peinaron con torpeza aunque el profesor cerró los ojos, resignado, y optó por quedarse con la parte benigna del mensaje: el gesto de cariño de su mujer. La voz de Rita había bajado un tono y sus palabras ganaban consistencia. –Ya falta poco –le dijo. Y el profesor, confiado, seguro de que ese poco iba a pasar en ese momento, levantó la cabeza, la miró a los ojos, quiso revivir la forma en que la había mirado la primera vez que la había visto –a lo mejor, pensó, para que ella se viera como entonces. Rita miraba para abajo. Sin encararlo, abrió la boca. –Lo siento. Lo que sentía quedó en la incógnita porque se abrió la puerta. Para dar paso a Norma que, una vez más, había entrado sin llamar. Rita le guiñó un ojo a su marido de manera conciliadora y cuando él le dio la espalda para mirar a Norma de arriba abajo, le hizo un gesto tranquilizador a Norma. Pero era tarde. El profesor le dijo a Norma que cerrara la puerta y lo esperara abajo porque tenía que hablar con ella. Le dio un beso a su mujer que ya volvía a quedarse dormida y salió de la habitación. Bajó con paso lento y seguro la escalera. Con el brazo apoyado en la saliente de la chimenea de la sala, pensó en lo que estaba por hacer. Asintió con la cabeza. Se apartó del fuego. Vio su sombra cambiante en las cortinas. Fue a la cocina. Vio una hoja de papel con la letra de Norma, que decía querido Hugo, sobre la mesada. Y oyó el ruido del agua que hervía en la olla. Miró a Norma, que lo miraba con las manos cruzadas sobre el delantal. Y le anunció que estaba despedida. Le señaló la puerta y corrió escaleras arriba. Su mujer dijo: –Quiero tocar. El profesor en Ciencias Eléctricas le siguió la corriente y la llevó del brazo hasta el estudio en donde estaba el piano velado por un paño negro. Sentó a Rita en la banqueta y le dio un beso en la frente y vio las manos grandes y blancas que pellizcaron el aire encima de las teclas. Rita tocaba como los dioses. Mientras el Nocturno salía solo y simple de sus dedos, le dijo a su marido: –Estoy lista. Con una bolsa con ropa, Norma caminaba hasta la puerta. Al cerrar oyó los primeros acordes. Se sonrió, pensando en Rita. Esa música sonaba como el cielo. Salió a la calle. Caía la primera nieve del año. 67 68 ¶ 32 Grande fue la sorpresa de Hugo la mañana en que el señor Ganz lo llamó por el interno para decirle que tenía algo que decirle. –Creo que hemos cumplido un ciclo. Voy a darle un descanso. El cocinero asintió. –Puede quedarse si quiere, amigo –el señor Ganz apretó el rociador del Desodorante de Ambientes Lumen de los laboratorios Ganz. El cocinero estaba quieto en su silla. –Lo noto caído –dijo el señor Ganz–. Puedo recomendarle nuestro Tónico Pillow Pink–se permitió decir. El ex cocinero le dio las gracias y subió a su cuarto. Lo esperaban malas noticias. El vendedor del puesto de maní le había enviado con el afilador una nota, escrita con letra mala y clara, que le contaba que Norma había sido despedida. Estaba en la calle. ¶ 33 El mundo para el que Dus había creado a Radiana ya no era el mismo. En la sección científica de los diarios, los expertos consagraban su atención a combatir enfermedades inauditas. Un sismo había cruzado el mar de punta a punta con la velocidad de un telegrama. Las mesas de espiritismo convocaban a través de los médium a los muertos de la guerra. La moneda, en su curva descendente, tenía peso pluma en los bolsillos. Alguien juraba haber visto unos platos voladores que eran idénticos a aviones biplaza. Grandes fortunas caían al primer silbido de las cajas registradoras después de años de suerte. Se corrió la voz de que las voces se corrían en el ánimo de todo el mundo. Y la gente se hablaba con una cortesía exagerada. Tres meses después de su partida, la señora Bárbara Astor había desaparecido. La última vez que la habían visto, corría como loca detrás de unos impalas que escapaban de unos hombres que, evidentemente, la apuntaban con sus lanzas a ella. En un poblado cercano, el perro Ringo se había convertido en objeto de adoración y modelo de figuras rupestres. En una tribu cerca del Kilimandjaro, fueron encontrados algunos rastros de la dama. En otra, las mujeres aseguraban que la habían visto y hasta habían conseguido comunicarse con ella. Unos cazadores mataron un león que tenía un sombrero idéntico al de ella en el estómago. El escritor amigo repasó la necrológica de Bárbara antes de llevarla corriendo al diario. Leyó: Un profundo pesar embarga a la sociedad, con todas sus clases, por la muerte de la inolvidable Bárbara Astor. De renombrada belleza, una 69 70 mujer elegante, capaz de actuar con igual inteligencia en las clases más altas y en las clases más bajas, aunque nunca en la media. Su presencia era una fiesta en todas las fiestas. Bárbara Astor era una mujer devota a la ciencia, el arte y la danza. Estuvo en África. Ahí dejó de leer y aprovechó el punto y aparte para doblar la hoja, aplastar el doblez con el dedo y cortarla, cada mano tirando de una de las partes. ¶ 34 Norma estaba en la calle y sin esperanza de encontrar trabajo. En el bolso que cargaba con la mano derecha llevaba sus cosas y algunos de los vestidos que la señora le había regalado esa tarde en que, a punto de empezar el tratamiento con el doctor Salvo, se le había dado por –Poner orden, Norma. Hacer espacio –el recuerdo de la señora la detuvo en una esquina. En la tienda de empeños, los vestidos, junto a la pulsera de su madre, le aportaron una suma que le ganó una sonrisa. Sacó cuentas y supo que la sonrisa iba a durarle dos días. El vendedor de paraguas ahora vendía guantes de lana y bufandas. El vendedor de limonada se peleó con el de maní y la ligó un chico desgarbado que estaba cerca. Quería lavarse las manos y la cara pero se negaba a gastar lo que había ahorrado –parte del sueldo, alguna propina, el dinero de la tienda de empeños– en una habitación alquilada. Se ofreció en casas de familia y de no familia también. En la farmacia no necesitaban gente para limpieza. Y en los hoteles le pidieron un teléfono, que no pudo dar porque no tenía. Saludó al vendedor de maní y le preguntó si el ex cocinero le había dejado una carta. El hombre se limitó a darle un sobre que tenía algunos billetes y a decirle por señas que no esperara más noticias de su enamorado. Pasó el chico que vendía el diario. Vio en los titulares la noticia del debut de un transatlántico. También la franja inferior con el aviso del Adelgazante Dante de los Laboratorios Ganz, con las fotos del cocinero. También vio la gente que hacía cola para comprar entradas para el concierto de Rita Lavenza. Tenía las piernas hinchadas de tanto caminar y al pasar al lado de un mendigo 71 72 aceleró el paso. Sus amigas de la feria la encontraron desmejorada pero se negó a aceptar las ofertas de pasar de contrabando alguna noche en casa de sus patrones. Desde un restaurante, un mozo le guiñó el ojo entre las letras pintadas en el vidrio que decían Menú fijo. Miró su reflejo caído en la entrada de un banco. Se vio encorvada, tomó aire y sacó pecho, en una postura que le daba fuerza. Le gustó verse en la siguiente vidriera. Cuando pasó por la agencia de empleos, siguió de largo. Pero al llegar a la esquina dio media vuelta y retrocedió sobre sus pasos. El empleado tenía un traje a rayas y la invitó a sentarse aunque no había sillas. Claro que conocía los productos de los laboratorios Ganz. A cada uno que nombraba el empleado, ella asentía como si ganara un juego. Juntos repasaron la lista que incluía el Rizador Bucler, la base de maquillaje Sèvres, el colirio para ojos Taylor. Fue así como de la noche para la mañana Norma se convirtió en modelo. ¶ 35 Gordon Fuentes, el representante artístico de Rita Lavenza, tenía un anillo de oro colorado con un ónix rectangular en el centro. Sentado en una silla, oyó a Rita. Su cabeza pesada marcaba el ritmo del nocturno. –Otra vez, Rita –dijo cuando ella terminó. Y miró con una mezcla de aprobación y desconfianza sus dedos vendados. Las manos de Rita Lavenza se movían todo el tiempo. Gordon Fuentes repitió: –Otra vez, Rita. Rita Lavenza volvió a la carga. Veía, de refilón, la cara de Gordon Fuentes. El cigarro que el hombre se llevaba a la boca largaba un humo espeso y dulce. Rita tocó. Gordon Fuentes aplaudió tres veces y dio un hurra. Se puso de pie y su sombra envolvió el cuerpo de Rita. Rita lo miraba desde el piano y escondió las manos debajo del teclado. Gordon Fuentes se dio cuenta de que sus dedos se movían sin parar y para hacerla sentir mejor empezó a hablar haciendo lo mismo. Sus manos proyectaban sombras chinas contra la pared y Rita Lavenza pensó en las suyas y se imaginó corriendo hasta la habitación, los dedos ya metidos en las argollas de la tijera, las vendas cayendo secas sobre la alfombra y sus dedos libres, hundidos en agua fría, y su cuerpo entero en paz. Apenas podía entender lo que su representante decía mientras se inclinaba sobre ella y sonreía. La palabra función navegó la cabeza de Rita hasta llevarla a anticipar las cabezas oscuras y sin rasgos de la gente que vería en la platea mientras fuera hasta el piano. La palabra reventa la llevó al futuro de apenas un par de noches, cuando Dus bajaría 73 74 corriendo del coche para abrirle la puerta y la tomaría del brazo para avanzar a su lado por el pasillo de sogas en un mundo de gente. Supo que vería a las mujeres con sus estolas y su moda de peluquería. Que el flash de una cámara iba a encandilarla y que al empujar la puerta del teatro Elmer Dus la dejaría pasar como a un secreto. Con su cara redonda y completa mirando a la suya, Gordon Fuentes arqueó las cejas y dijo la palabra guantes, mientras le miraba los brazos, y las palabras suave iluminación mientras le miraba la cara. Rita Lavenza cerró los ojos y oyó la palabra éxito. Sus dedos seguían en carrera y Gordon Fuentes le dio la espalda. Era verdad que su ausencia de las salas había valido la pena. Y levantó las manos que enmarcaron su voz diciendo localidades agotadas. Rita Lavenza sonrió encantada. Al mismo tiempo sentía que su cuerpo recibía una descarga de dolor que había crecido solo entre sus manos. Se quedó dura como una piedra. De la cabeza de Gordon Fuentes saltaban chispas de entusiasmo. Dijo leyenda y habló del programa. Nombró el palco presidencial y la Academia de Música. Le anunció el lanzamiento de su nueva compañía discográfica, que tendría el honor de contarla como primera estrella. Cuando se dio vuelta y le preguntó si estaba bien, Rita Lavenza asintió. Se despidieron. El hombre se agachó y le dio la mano. Vio su anillo de oro colorado con el ónix rectangular y plano en el centro. ¶ 36 Parada frente al señor Ganz, Norma apretaba sus manos de novia. –¿Después de todo, qué es el tiempo? –le preguntó el señor Ganz. Norma asintió y le pareció un mal signo que fuera un viejo tan venido a menos, con las cosas que inventaba. Asintió con una sonrisa cuando el hombre dijo: –Palabras. Norma repitió. Palabras. El señor Ganz abrió el cajón del escritorio y sacó fotos de revistas y de diarios. Después le contó, con el dedo yendo de una a otra foto, la dinámica del trabajo. –Dejarse fotografiar, necesito su tiempo. El trabajo es excelente. La paga es buena. Tiene el techo asegurado –le dijo, mientras Norma miraba el escritorio de Ganz, lleno de todos sus productos. De entre el cortinado de la ventana, salió una mano inflada como un globo. Era la mano de un bebé descomunal. El señor Ganz le tendió el contrato y ella lo leyó aunque sin prestar demasiada atención. El ruido de la ventana la distrajo un minuto. Ahora la cortina se había abierto un poco y asomaba una pierna de elefante con pantalón a rayas. El señor Ganz hacía olas con las manos. Puras formalidades, los derechos del trabajador, le decía. Norma escuchó los derechos del trabajador y se inclinó sobre el escritorio para firmar. Agarró la lapicera. Sintió un paso que venía desde lejos. Cuando escribió la N de Norma, de detrás de la cortina salió un hombre, un hombre desproporcionado qsue, al ver que el señor Ganz lo había descubierto, apuró el paso. 75 76 Estiró la mano y agarró el contrato y lo rompió. Norma dio un grito. El hombre la miró a los ojos y cuando el señor Ganz le apoyó una mano en el brazo para llamarlo a calma, se soltó y empujó a Ganz contra la silla. Norma, con la cara entre las manos, cerró los ojos pero cedió a la curiosidad para arrepentirse en seguida. El hombre sacudía al señor Ganz por las solapas. La cabeza del señor Ganz daba contra el piso. Norma oyó un ruido que se negó a definir. El hombre tomó la Faja Reductora Atlantis que estaba sobre el escritorio para enfundar en ella al señor Ganz, que yacía inconsciente en el piso. Un hilo de sangre oscura resbalaba por la madera. Después le abrió la boca y le hizo tragar el frasco entero de Adelgazante Dante, le colgó la Cruz Eléctrica di Volta del pecho, le vació un frasco de Tónico Capilar Perlmutter en la cabeza. El señor Ganz decía sus últimas palabras, que eran incomprensibles. La vida del señor Ganz dio en el blanco de la nada, su cabeza colgaba entre las manos del hombre. Norma gritó basta. El hombre miró lo que había hecho y después la miró a ella, que retrocedió, como en la palma de una mano inmensa. No pudo seguir porque se dio la espalda contra la biblioteca. Iba a gritar otra vez cuando el hombre hizo que lo mirara a los ojos. Norma reconoció al ex cocinero. No le importó tener que hacerlo entre esas facciones, que eran una ruina. El cocinero se llevó la mano al corazón, en donde estaba el bolsillo de su camisa. Le enseñó a Norma la carta que ella había escrito, con su letra tosca pero exenta de dudas, y sus labios de firma. Norma y el ex cocinero se dieron un beso de película. ¶ 37 Elmer Dus alternaba los momentos en su laboratorio con largas sesiones de paciencia dedicadas a su mujer. Atendía en persona la puerta cada vez que tocaban el timbre. Y, con los guantes negros de goma y el delantal blanco, recibía los ramos de flores de Gordon Fuentes y de los fans de su mujer, el vestido negro de pana, el sombrero que a último momento había enviado Fuentes con tal de que no se notara la desmejoría en la cara de Rita. Tiraba sobre el escritorio la pila de cartas y pedidos de fotos que dejaba en la puerta el cartero. Y lo oía alejarse con su carretilla cargada de noticias mientras se aseguraba de que Gordon Fuentes no arreglara ningún compromiso para después del concierto. En el laboratorio, confiaba a su robot todo tipo de tareas y le cambiaba la ropa. Ahora quería que ejecutara movimientos más sofisticados. En el intento de enhebrar una aguja y tocar una escala en un organito, Radiana era tan torpe que hasta pensó en no exigirle nada. En el estudio de la planta baja, Rita Lavenza ensayaba sin parar y a la noche en la cama mientras dormía sus manos se movían en patrones de ritmo que Dus podía reconocer muy bien. Había adelgazado y vivía muerta de frío y de fiebre. 77 78 ¶ 38 Grande fue la alegría de Hugo y de Norma el día en que se casaron. El juez, flanqueado por dos cisnes de yeso, leyó el Acta Matrimonial ante los novios y los testigos. De lado del novio, el vendedor de maní. Del lado de la novia, el vendedor de limonada, que tenía olor a detergente. Una mujer se había colado en la ceremonia y lloraba emocionada. Bajo la lluvia de granos de arroz hicieron carrerita de la mano a la salida del juzgado. El vendedor de limonada les dio su regalo, que era un cupón para una cena en el Piamonte y les preguntó adónde iban. Norma y Hugo se miraron y el vendedor de maní comprendió la respuesta. En los ojos de Hugo brillaban, con igual intensidad, la palabra alegría y la palabra venganza. El vendedor de limonada y el vendedor de maní le dieron la mano, besaron a la novia y se alejaron camino a la taberna, abrazados, bailando. ¶ 39 El día de la función, Rita Lavenza se despertó a las seis de la tarde. Tenía los ojos hinchados y le ardía la cabeza. En el espejo, su cara parecía la cara que tenía en una foto de cuando era chica. Después de ensayar, ya oía, en el cuarto de al lado, el ir y venir de Dus, que hacía tiempo y la esperaba para salir. Se ató el pelo con una cinta y se bañó, estuvo un buen rato metida en la bañadera diciendo jabón. Hasta que el agua se puso fría y blanca y no había toalla que alcanzara y cuando se vestía para ir al teatro pensó que tenía que comprarse un perfume nuevo. Se miró las manos enfundadas en bolsas de plástico y las vendas elásticas que el doctor Lázaro Salvo se negaba a reemplazar –falta poco– por unas nuevas. No lo pensó dos veces y de un mordisco rompió la cinta que ataba las bolsas. Con toda la delicadeza de la que era capaz, agarró la tijera. El filo hizo chas al cortar primero una venda. Al mirarse las manos, Rita Lavenza ahogó un grito de espanto. Salió corriendo del baño precedida por sus manos que no podían dejar de moverse. Y como pudo abrió la caja en que guardaba los guantes largos de raso para la función. Se los puso y la operación la demoró más de la cuenta. Cuando entró en la habitación, Dus la encontró desnuda y con los guantes puestos. Cuando llegaron al teatro, Elmer Dus bajó corriendo del coche para abrirle la puerta y la llevó del brazo por el pasillo enmarcado con sogas que dividían un mundo de gente. Rita Lavenza vio a las mujeres con sus estolas y su moda de peluquería. Al pasar entre la gente oyó que alguien decía que ya había llegado la Primera Dama. Elmer Dus empujó la puerta del teatro y la dejó pasar como a un secreto. En el 79 80 camarín, sentada al lado de su marido, Rita Lavenza ensayaba en el pianito que le habían llevado esa mañana. Elmer Dus insistía en decirle que la iluminación de su camarín era muy mala. Alguien golpeó la puerta y preguntó si estaba lista. Dus la llevó del brazo. Oyó el apagón de las luces que iluminaban la sala, la tos de alguien a destiempo, las voces que se iban. Debajo del telón, la luz del escenario. Sin decirle una palabra, Elmer Dus le dio un beso. Dio un paso, después dos, después tres. Miró el piano que brillaba en la luz del escenario. Vio el cuero hinchado de la banqueta. Oyó los primeros aplausos que no se extinguieron hasta que saludó a las cabezas oscuras y sin rasgos del público en la platea. Con una mano, que casi no podía dominar, barrió a un lado el vestido. Y se sentó en la banqueta, frente al atril sin partitura. Se dio cuenta de que no le había dado tiempo a la gente para que la esperara. Y prefirió no pensar en el hecho de que el Nocturno salía impecable aunque en cámara rápida. Estaba haciéndolo bien. Faltaba poco para que llegara el momento, llegaba a campo traviesa hasta la nota del día de la boda. Tenía que tomarla para llegar al otro lado. Abrir los ojos sin mirar. Dejar que el Nocturno en serie fuera a buscarla. Oyó el terror de la gente que no se movía. No pudo. No siguió. Pero esta vez no retrocedió espantada. No podía retroceder porque tampoco podía seguir, ni siquiera podía detenerse. Oyó la voz de su marido que desde atrás del escenario gritaba un médico. Sentada frente al piano e incapaz de moverse, Rita vio que el profesor Lázaro Salvo se levantaba de la primera fila y subía los escalones que llevaban al escenario. En el gallinero, los estudiantes de música se agarraban de las manos. Se oyó un grito agudo al fondo de la cazuela. Norma había reconocido al doctor Salvo y gritaba como loca. A su lado, Hugo la tomaba de la mano para salir corriendo del teatro. Cuando el doctor Lázaro Salvo le tomó el pulso y negó con la cabeza, Rita Lavenza oyó a lo lejos la voz secreta de su marido. Se dio cuenta de que Elmer estaba a punto de largarse a llorar y de que ella no podía consolarlo. Estaba muerta. Quieta como una momia, dura como una piedra. Horas después, el doctor Lázaro Salvo, que era también forense, le entregó a Elmer Dus, profesor en Ciencias Eléctricas, el certificado de defunción de Rita Lavenza junto al informe de la autopsia, que decía muerte natural. Elmer Dus firmó el recibo y el doctor Lázaro Salvo se dio cuenta de que había firmado Rita Lavenza. Elmer Dus fue a casa, corrió al laboratorio, abrió la puerta y miró a su robot apagada. Estaba solo en la casa con ella. 81 82 ¶ 40 Fuego. Una campana, otra, otra. Había sol en el cementerio. Dus no pudo ir al entierro de su mujer porque no pudo. Encontraba mil razones. ¿Desoír las indirectas de su depresión? ¿Caer en la farsa de pronunciar unas palabras en el entierro cuando la muerte de Rita lo había dejado sin palabras, duro como ella? ¿Ser uno más en el cortejo cuando en verdad era el único? ¿Por qué ir a su entierro si no quería enterrarla? No podía. Le parecía mentira. Se daba cuenta, sentado en su sillón de siempre, los dedos en revólver sosteniendo la cabeza. Otra campana. Las oía desde casa. El cortejo se detenía a cada campanada. Otra. Después los pasos hacían sonar más pasos en las calles del cementerio. Otra más. El movimiento grave del sepulturero. Se pellizcó el brazo. Parecía mentira. Si cerraba los ojos la veía como el último día. Sus guantes largos y claros de raso. La había sorprendido así y sin ropa cuando entró en la habitación. Estaba incómoda, eso era evidente. Él la miró hacer lo que hacía. Frente al espejo, hacía una v con una mano y otra v con la otra y las cruzaba hasta que el guante y la mano eran casi lo mismo. Si no eran lo mismo era porque hay cosas que son imposibles. Crac. Había hecho crac delante de todo el mundo. Ya con el rictus puesto en la agonía, que fue instantánea. Así se había muerto. Debajo de su ventana, un vendedor de limonada se peleaba a los gritos y baldazos con un vendedor de maní que era rubio y cada tanto sacaba una tijera de su bolsillo. Hacía una v con la mano, metía los dedos en la tijera, juntaba los dedos y adiós ese pedazo de corbata. Ese sombrero tan bueno, hasta luego. ¶ 41 Mientras Norma y el ex cocinero de Dus vivían la vida de la calle a todo trapo, el escritor amigo de Bárbara Astor supo por unos conocidos que Bárbara estaba en perfectas condiciones de salud, encabezando el harén de un rey de facciones cortantes en un lugar improbable del mapa. En su casa, Elmer Dus revisaba los roperos de su mujer en busca de vestidos y arreglos para Radiana. En el camino, los recuerdos de Rita saltaban para todos lados. Conoció algunos secretos que le mostraban a su mujer de una manera diferente. En la mesa de luz, vio el libro que Rita leía antes de someterse a ese tratamiento del que casi no quiso hablar. Y leyó entera la página que su mujer había marcado doblando la punta de la hoja en triángulo. En el cajón de la mesa miró con curiosidad los frascos con píldoras de todos los colores. Encontró un papel que le había escrito él hacía mucho tiempo con un lista de cosas que comprar para la casa. El monedero vacío. La tapa de una lapicera fantasma. La foto de su madre. Y un papel doblado en dos que desplegó y era un contrato de letra chica, que leyó con lupa hasta sentir que la furia ganaba su cuerpo. Leyó la firma incomprensible que le sonaba conocida. Llegó veloz al recuerdo de la firma del doctor Lázaro Salvo en el acta de defunción. Y acto seguido miró la foto de su mujer y dijo gracias. 83 84 ¶ 42 El doctor Lázaro Salvo era médico traumatólogo y forense. Juntaba huesos, que escondía en el sótano de su casa, ligado por un túnel con el sótano de la casa del sepulturero. El doctor Salvo contaba con el respeto de sus colegas por su lucidez para resolver un caso difícil, su generosidad como maestro y su rigor científico. Pero la fama se la debía a ese secreto a voces. El doctor Salvo coleccionaba huesos. Era un rumor, era una fija y era cierto. Como muchos escépticos, el señor Elmer Dus, Profesor en Ciencias Eléctricas, no subestimaba las habladurías y entonces se dejó llevar por ellas. Si el camino al Infierno estaba empedrado de buenas intenciones, lo lógico era que las malas, pronunciadas en filosos chismes, condujeran directamente al Paraíso. El profesor Dus quería los huesos de las manos de su mujer porque esas manos habían sido para él un Paraíso. El profesor en Ciencias Eléctricas era un hombre inteligente. Sabía que lo primero que hay que hacer con el Paraíso, aún antes de llegar a él, es ubicarlo. El Paraíso del señor Dus, Profesor en Ciencias Eléctricas, eran las manos de la pianista Rita Lavenza. Así que, al tiempo de su muerte, el profesor se dejó llevar por los chismes y derivó en su corriente polifónica, hasta que tocó el timbre de la casa del doctor Salvo y le pidió, le reclamó, los huesos de las manos de su mujer. El amor es impuntual por donde se lo mire. Siempre es peor de lo que esperábamos o mejor de lo que creímos. Siempre temprano o tan tarde. Ninguno de éstos era el caso de Dus quien, una vez muerta la pianista, pudo llegar a la cita de la vida con puntualidad. Pudo juntar en un momento lo que para él era importante. Las manos de Rita por un lado, aunque Rita estuviera muerta. Su robot Radiana con las manos hechas con los huesos de Rita por el otro, aunque faltara para eso. Ese día sus dos grandes pasiones estaban próximas a convertirse en una, conformada por Rita Lavenza por un lado y por el perfeccionamiento de la robot, ya entonces, por el mismo. El profesor Dus tomó un té y se las arregló para que, en menos de una hora, el doctor Salvo reconociera que las tenía –las manos troqueladas sobre un almohadón de terciopelo–, que se tomara su tiempo, que se fumara un cigarrillo, que finalmente accediera a entregárselas a cambio de discreción, y que gloriosamente se las diera. Fue entonces cuando el profesor Dus, tomando entre sus manos los huesos de las manos de su mujer, dijo: –Polvo no serás. Y estaba decidido a cumplir con su promesa. 85 86 ¶ 43 Si toda una pasión, de esas verdaderas, pudo nacer como una necesidad, como una fuerza, a partir de unas manos, ¿por qué sería imposible formar una robot a partir de esas mismas manos? Por otro lado, Dus no quería una robot cualquiera. El profesor había llegado en nave rápida a la solución. Guardó los metacarpos en su maletín porque con esos huesos haría las manos de su robot. La cara del doctor Lázaro Salvo brillaba de rencor en el espejo pero no le importó. Después saludó al doctor Salvo y a su amante, que era también su secretaria, y volvió derecho a casa, en donde tenía el laboratorio para la práctica de sus experimentos. ¶ 44 El ex cocinero ayudó a Norma a meterse en el jardín de la casa de Dus y quedó en esperarla detrás de un ciprés mientras ella entraba por la ventana entornada. Tenían que reconocer el terreno. Norma entró por la ventana en la casa apagada. Entornó los ojos cuando vio un rayo de luz que se filtraba debajo de la puerta del laboratorio del profesor Dus. Y también a través de la cerradura que parecía una mezquita al proyectarse en la oscuridad. Cedió a la curiosidad que iba y venía como un rayo. Sentía relámpagos en la cabeza. Se inclinó al llegar a la puerta blindada de acero. La cerradura era grande. Norma miró a través de la cerradura. Y vio. Dus caminaba de la mano. De la mano de quién. De la mano de la mano. Parecía mentira y era cierto. Caminaba de la mano de la mano y no había forma de negarlo, pero tampoco había otra forma de decirlo. Aunque cuando uno camina de la mano, lo hace porque hay alguien a quien la mano pertenece, éste no era el caso. Aunque cuando uno camina de la mano, camina de la mano de alguien, sus ojos no le daban la razón. Por eso se los frotó hasta que le dolieron, contó hasta tres y entonces volvió a abrirlos, y vio, una vez más, que Dus caminaba de la mano de una mano. Una mano que probablemente había sido de alguien. Era una mano hecha de huesos, el esqueleto de una mano. Y además Dus, que siempre andaba contrariado, parecía contento. 87 88 En la taberna el ex cocinero invitó a Norma una cazuela y un vaso de vino. Fumaba como loco con tal de comer menos. La oía contar todo al detalle. La acarició cuando le dijo que había dejado abierta la puerta de la despensa. –Por la despensa –dijo el ex cocinero. –Por la despensa–repitió Norma, que levantó el vaso porque pensó que era un brindis aunque en seguida se dio cuenta de su error. El ex cocinero le hizo un gesto para que bajara la voz. La miró y dijo: –Esta noche. ¶ 45 Como el trabajo es un antídoto contra el dolor y él no podía tolerar la pérdida de su mujer –a quien quería cada día más aunque estuviera muerta–, Dus trabajaba con Radiana tendida en la camilla. Falange por falange, reemplazaba los tubos de acero de las manos de Radiana por los huesos de las manos de Rita. Se lastimó el dedo con el bisturí, que traspasó el guante negro de goma. El dolor, que se hacía notar pero era poco importante, no lo detuvo en su operación. Tenía que seguir. Pensó que en poco tiempo estarían listos. Imaginó una sonada y sobria presentación en sociedad. Con una sonrisa controlada, pensó en las preguntas que harían sus colegas y decidió que la mejor mentira era la verdad. Eran los huesos auténticos de las manos de su mujer. Podía decirlo sin problemas. Pero supo que no iba a faltar el que soltara una pregunta cargada de malas intenciones. También podía anticiparse a eso. Antes que nada, él había sido el marido de Rita Lavenza y, después de todo, lo que había hecho –quizá porque era la primera vez en la historia que a alguien se le ocurría hacerlo– no estaba prohibido. Con la verdad podría calmar la curiosidad de sus colegas y rendirle pleitesía a las manos siempre imponderables de Rita. Diría la verdad, porque había sido una idea genial y porque él era sincero pero –pensó mientras sentía que el corte del bisturí le ardía cada vez más– sabía muy bien que la verdad no es siempre del todo cierta. Que podía darle una ayudita para que el mundo la aceptara. Para que todos la entendieran. Cubrió a la robot con una sábana. Llamó al escribano para que fuera corriendo a su casa. El escribano le dijo que 89 90 llegaría en una hora. Claro que Rita había dejado todo arreglado, le dijo Dus, en voz baja, con los ojos cerrados. Leer el testamento, repitió Dus antes de cortar. Oyó ruidos provenientes de la despensa pero no les prestó atención porque tenía poco tiempo. Se sentó al lado de la robot. Abrió su bloc, sacó una hoja y la lapicera. Yo, Rita Lavenza, dejo esta carta como testamento único y universal. Las regalías de mis discos son para mi marido, mis cosas en general son para mi marido; el piano también. Mi marido dispondrá de mis restos mortales. Sinceramente No firma. Le parece que una carta manuscrita es de por sí una firma. Ve que tiene un poco de sangre en el dedo. Le arde. La piel se levantó y su ausencia se hace sentir. Al centro, al fondo, cuando entorna los ojos, brilla la brasa de carne en estado puro. El pájaro de madera del reloj grita un par de veces. Piensa en lo feo que es el reloj y se apura. Falta poco para que llegue la hora, entonces se para y camina el cuarto como si fuera una calle con vidrieras y todo. Frente al espejo, no se da cuenta de que a sus espaldas se asoma una forma un poco torpe y humana. En memoria del escritor Karel Kapek (Bohemia, 1890 - Praga, 1938) y su hermano Joseph (Bohemia, 1893 - Bergen Belsen, 1945), que inventaron la palabra robot. Sobre la autora Esther Cross nació en Buenos Aires en 1961. Es escritora y traductora. Publicó Bioy Casares a la hora de escribir y Borges, sobre la escritura, libros de entrevistas con los autores, escritos en colaboración con Félix della Paolera. Sus libros de cuentos y novelas recibieron premios nacionales e internacionales, entre ellos: la beca Fulbright-Fondo Nacional de las Artes, la beca Civitella Ranieri y el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI de México. Es autora de Crónicas de alados y aprendices, La inundación, La divina proporción, El banquete de la araña, Kavanagh, Radiana, La señorita Porcel y La mujer que escribió Frankenstein. Su último libro es Tres hermanos (Tusquets, 2016). Fotografía: Ricardo Coler 93 Sobre Radiana, de Esther Cross Esther Cross y los robots Radiana existió de verdad. En cable y hueso. Esther Cross no llegó a conocerla, pero vio una foto. Estaba en un libro que hojeó distraídamente, una nevada tarde de enero del ‘99, en la librería del Museo de Bellas Artes de Boston. “El profesor Popjie muestra su maravilloso invento, ‘Radiana’, 1925”, decía el epígrafe. Radiana estaba hecha de un par de manos mecánicas que contenían huesos humanos, que según aseguraba el profesor respondían a los impulsos eléctricos. A Esther esa foto le provocó como un flechazo. “Sobre todo porque esa muñeca horrible se llamaba Radiana y porque el señor que la manejaba era profesor en Ciencias Eléctricas.” Por razones un poco de copyright y otro poco de iconofobia (somos de los que aún preferimos el rodeo de las mil palabras), mejor que imprimir lo que cualquiera puede rastrear en Internet es dejar constancia de la impresión que dejó en quien tuvo la dicha de descubrirla: “Es cero robot, más bien es una muñeca a control remoto, que el profesor éste manejaba a través de un panel lleno de bombitas eléctricas”. Aunque en ese momento estaba corrigiendo El banquete de la araña (saldría ese mismo año) y aún le faltaba escribir Kavanagh (publicado en 2004), la foto ya había disparado la resurrección literaria de aquella robot. “La novela iba en paralelo, en subterráneo, sin relación directa, como un libro más delirante, aunque al final todo es muy lógico. Es que la foto esa tenía todo: me gustaba la época, me gustaban los robots, lo bizarro del asunto.” Las muñecas, en cambio, nunca le gustaron. De chica incluso le daban un poco miedo, cosa que la frustraba bastante. “Pero los robots me gustaron siempre, desde que tengo memoria. ¿Cómo –o en todo caso por qué– zafar de la invasión de imágenes de robots de primera, o medio pelo, que vivimos los que fuimos chicos en mi generación? Si viste Sábados de súper acción, viste robots.” El profesor Popjie muestra su maravilloso invento, Radiana (1925). 95 96 Esther Cross se define al respecto como “una escéptica que cree en el futuro, de una manera poco mesiánica”. Sabe que los robots siempre fueron una fantasía del hombre, incluso una necesidad, como por ejemplo la fotografía, y que si se demoraron en llegar fue sólo por falta de recursos técnicos. Pero esa espera es parte de la historia, quizá la más interesante. “Ese futuro eterno tiene algo fascinante, de tiempo fuera del tiempo, para entrar a contar.” En ese compás de espera entre lo que imaginamos y lo que estamos capacitados para hacer proliferan los pseudoinventores como el profesor Popjie (que era como se iba a llamar Elmer Dus, su desinteresado alter ego en la novela). “Creo que lo atractivo es ese momento donde todos los científicos son puestos en duda, el momento del que el chanta saca provecho, porque es el momento en el que juega la credulidad, la necesidad de creer de las personas. También porque en esas historias locas se ve desfilar la ciencia de la mano del espectáculo. Finalmente, el chanta es siempre un personaje atrapante, como un gran deportista solitario.” Con su deliberado retrofuturismo (y sus delicadas comparaciones), Radiana saluda la inocencia de aquella época, “que a lo mejor una misma le proyecta a ese pasado inventado cuando lo mira”. Entre las tareas literarias que se propuso Esther, una de las principales fue rehacer, al modo de una precuela, la historia de cómo el Profesor en Ciencias Eléctricas llegó a la idea de construir su robot con partes humanas, y de género femenino. “El inventor llega a la conclusión de que si el invento fuera femenino sería mejor. Eso para la novela. Fuera del libro chocamos con las limitaciones de la imaginación humana, que ve todo a imagen y semejanza suya. Así como se antropomorfiza a los animales –pobres animales–, que no tienen por qué ser astutos o, peor, amorosos o tiernos, se termina haciendo lo mismo con las máquinas, por ejemplo, al aplicarle género a los robots. ¿Los juzgarán en el futuro como se juzgaban –y a veces aún se juzgan– a los animales?” –¿Es responsabilidad del escritor pensar en esos futuros posibles? –Henry Miller dijo en una entrevista que un escritor es una persona que capta lo que está en el aire, como si tuviera antenas. Aplicaba la definición también a los científicos. Dijo que por eso los grandes inventos se dan al mismo tiempo en distintos lugares. Pensaba que un escritor le da voz a eso que está en el aire, lo interpreta. A veces se adelanta, como si tradujera más rápido o captara señales muy difu- sas. Si escribir es captar lo que está en el aire, todavía en potencia, y darle voz, entonces la respuesta es sí: la responsabilidad imaginativa del escritor con el futuro es inevitable. –¿Cómo te parece que fueron cambiando los robots desde Radiana, o desde tu infancia? –Hoy los robots no son ingenuos ni “humanos” como los de antes. Tampoco ridículos en su fallida monumentalidad, a la manera de Tobor, el Grande. Hoy se sabe que para ser como un hombre, un robot tiene que hacer cosas que parecen simples y son terriblemente complejas, como caminar por un bosque sin caerse. O cayéndose y levantándose. Entonces aparecen esos robots, cruza de grúas chicas con patas de langosta, que hacen pruebas en un bosque y es la torpeza con que van, la velocidad cortada por una piedra, lo que más impresiona, y lo que paradójicamente los humaniza. –¿Qué robot, en esa línea, te gustaría inventar? –El robot que ordena la casa. Ordenar la casa implica muchas funciones complejas de reconocimiento, programación, hasta movimientos físicos coordinados muy difíciles para un robot. Y en ciertas casas, para un humano también... –¿Te gustaría vivir el momento en que los humanoides como Radiana al fin sean reales? –¡Me encantaría! Tengo en alerta del Times las noticias de robots. También los brazos biónicos, etc. Uno de mis libros preferidos es Flesh and Machines, How Will Robots Change Us,1 de Rodney Brooks, el genio de los robots, entrevistado además en uno de los documentales que más me gustan: Cheap, Fast, and Out of Control [Barato, rápido y fuera de control] (1997). Uno de mis escritores más queridos es Karel Kapek, el de la Guerra de las Salamandras (1936), que es el que inventó la palabra robot. A él, precisamente, le dediqué este libro. Ariel Magnus Buenos Aires, agosto 2016 1. Traducido como Cuerpos y máquinas: de los robots humanos a los hombres robot (Barcelona, Ediciones B, 2003). 97 www.el8voloco.com.ar www.trenenmovimiento.com.ar