I

PRINCIPIOS GENERALES

DE LA ENTREVISTA

l

/

:,~

INTRODUCCION

/

Se ha dicho que la entrevista es un arte más bien que una ciencia, una

habilidad que ·puede adquirirse pero que, probable.mente, no puede ense­

ñarse. Esto podrá ser cierto, pero es el caso, con todo, que pueden apren­

derse muchas cosas que facilitarán la adquisición de la habilidad para

en trevistar.

La entrevista psiquiátrica no es en modo alguno un encuentro fortuito

o arbitrario entre el médico y el paciente. Resulta de las ciencias básicas de

la psicopatología y la psicodinámica. La obra de Sigmund Freud consti­

tuye el fundamento de nuestros conocimientos actuales de psicodinámica,

aunque otros han ampliado y extendido sus ideas. Freud delineó el signi­

ficado psicológico de síntomas psiquiátricos específicos y formuló princi­

pios generales para la comprensión de la relación de los conflictos

psicopatol6gicos con los emocionales. La entrevista psiquiátrica constituye

un intento sistemático para comprender esta relación en un individuo

determinado.

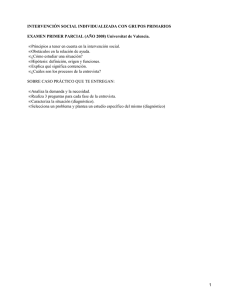

La sección introductora de este libro está dividida en dos capítulos. El

capítulo 1 considera los principios generales de la entrevista psiquiátrica.

El capítulo 2 examina las nociones básicas de la teoría psicodinámica, de

la psicopatología, de la estructura y el funcionamiento de la personalidad.

Puesto que los síntomas y el estilo de carácter del paciente influyen signi­

ficativamente sobre el proceso de la entrevista, la sección primera se ha

organizado alrededor de los síndromes clínicos principales. Gada capítulo

de dicha sección está dividido en dos partes. La primera presenta tanto

una descripción de la psicopatología y los hallazgos clínicos como nna

explicación psicodinámica. La segunda parte, en cambio, examina el com­

portamiento característico durante la entrevista y -proporciona consejo

3

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

4

acerca de la manera de dirigir la entrevista con el tipo específico del

paciente considerado.

Se dan ejemplos de situaciones de entrevista y noonas para el médico a

to~o lo largo del libro. Este método no pretende significar que estas sean

las técnicas "correctas" o que uno pueda aprender a entrevistar aprendién­

doselas de memoria. En efecto, el estilo de entrevista de los autores ni

será del agrado de todos ni será igualmente apropiado para todos. Sin

embargo, hay estudiantes que tienen poca oportunidad, ya sea de observar

las entrevistas de psiquiatras experimentados o de ser observados ellos

mismos. Aunque este libro no pueda substituir una buena enseñanza

clínica, puede proporcionar, con todo, algunas ideas útiles acerca de cómo

conducen los psiquiatras practicantes sus entrevistas.

Una segunda razón para proporcionar respuestas clínicas específicas

proviene de las interpretaciones erróneas corrientes. de principios abstrac­

tos de la entrevista. Por ejemplo, un inspector que sugirió a un residente

que "interpretara la resistencia del paciente", se enteró más tarde de que

el terapeuta inexperto había dicho a su paciente: "usted opone resis­

tencia", No fue hasta después que el paciente hubo reaccionado negativa­

mente y que el residente comunicó esto a su inspector, que el primero

reconoció su error. Después que el inspector hubo señalado la sensibilidad

del paciente a las críticas y la necesidad de tacto, el residente cambió la

fonnulación de su interpretación y dijo, en su lugar: "usted parece pensar

que éste no es un problema para un psiquiatra".

La sección segunda se ocupa de situaciones de entrevista que presentan

problemas especiales propios. Estos pueden referirse a pacientes con cual­

quiera síndrome o enfermedad. Así, el acento pasa del tipo específico de

psicopatología a factores inherentes al medio ambiente clínico, suscepti­

bles de imponerse en cuanto a la manera de conducir la entrevista. La

consnÍta en la sala de un hospital general constituye un ejemplo de ello.

La sección final está reservada a aspectos técnicos especiales que ¡nflu- .

yen sobre la entrevista psiquiátrica, tales como la toma de notas y el papel

del teléfono.

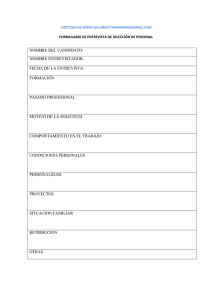

Este libro se ocupa de las entrevistas psiquiátricas para los fines de

comprensión y tratamiento de enfeonedades psiquiátricas, y' no considera

principios o técnicas de entrevistas que tienen su aplicación en la investi­

gación, los procedimientos judiciales o la apreciación de actitud para un

empleo. En efecto, estas entrevistas incluyen a menudo a terceras personas

o motivación no terapéutica. Semejantes entrevistas tienen poco que ver

con las que se describen aquí, excepto en que puedan incluir una entre­

vista conducida por un psiquiatra.

Entrevista médica

La entrevista profesional difiere de otras foonas de entrevista en que

un individuo consulta a otro que se ha designado como experto. Se espera

INTRODUCCION

[)

que el "profesional" proporcione alguna foona de ayuda, ya se trate de un

abogado, un contador, un arquitecto o un médico. En la entrevista médica

típica, una persona sufre y desea alivio, y de la otra se espera que lo

proporcione. La esperanza de obtener ayuda para aliviar su sufrimiento es

la que motiva el paciente a exponerse y a "contarlo todo". Este proceso

resulta facilitado por el carácter confidencial de la relación entre el médico

y el paciente. Si el paciente considera al médico como un elemento poten­

cial de ayuda, le comunicará más o menos libremente todo aquello que le

parezca relacionarse en alguna foona con su dificultad. Por consiguiente,

resulta con frecuencia;Posible obtener una cantidad considerable de infor­

mación acerca del paciente y de su sufrimiento escuchándole simplemente.

Entrevista psiquiátrica

La entrevista psiquiátrica difiere de la entrevista médica general en

cierto número de aspectos. Según lo señaló Sullivan, al psiquiatra se le

considera como un experto en el campo de las relaciones interpersonales

y, por consiguiente, el paciente espera encontrar en él algo más que un

oyente 'simpatizante. Toda persona que busca ayuda psiquiátrica espera,

con razón, un tratamiento experto en la entrevista. El psiquiatra demues­

tra su pericÍa tanto por las preguntas que hace como por las que no hace,

así como por medio de cierta,s actividades, sobre las que nos extenderemos

más adelante. La entrevista médica corriente suele buscarse voluntariamen­

te, y la cooperación del paciente se da generalmente por supuesta. Aunque

tal sea también el caso en muchas entrevistas psiqui,átricas, hay ocasiones,

sin embargo, en que la persona entrevistada no ha cpnsultado al psiquiatra

voluntariamente. Estas entr,vistas se examinan separadamente (véanse

capítulos 8 y 1 2 ) . '

Las entrevistas en las ramas no psiquiátricas de la medicina destacan,

por regla general, la toma de la historia médica, cuyo propósito consiste en

obtener hechos que faciliten el establecimiento de un diagnóstico correcto

y la institución de un tratamiento apropiado. La entrevista se organiza, en

tal caso, alrededor de la enfermedad actual, de la historia pasada, de la

historia de la familia y del examen de sistema. Los datos relativos a la vida

personal del paciente se consideran como importantes y tienen alguna

conexión posible con la enfeonedad presente. Por ejemplo, si un paciente

presenta síntomas gastrointestinales, el médico le preguntará si ha estado

en los trópicos en meses recientes. Es el caso, sin embargo, que la aprecia­

ción general subjetiva de sí mismo por el paciente no suele estimularse, y

lo más probable es que dicha información se omita en la historia escrita. El

psiquiatra se interesa también en los síntomas del pacÍente, las fechas de

su iniciación y los factores significativos en la vida del paciente, suscepti­

bles de explicarlos. Con todo, sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento

psiquiátricos se basan tanto en la historia total de la vida del paciente

como en su enfermedad presente. Y esto incluye el estilo de vida del

6

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

paciente, el concepto que él tiene de sí mismo y las pautas tradicionales

de enfrentarse a las situaciones.

El paciente médico cree que sus síntomas ayudarán al médico a

comprender su enfermedad y a proporcionar el tratamiento eficaz. Suele

estar dispuesto a contarle al médico todo 10 que él cree que

relacionarse con su enfermedad. Los síntomas psiquiátricos, en cambio,

implican las funciones defensivas del ego, y representan conflictos psico­

lógicos inconscientes (véase capítulo 2). En la medidá en que el paciente

se defiende de la percepción de dichos conflictos, tratará también de

ocultarlos al entrevistan te. Por consiguiente, aunque el paciente p.siquiá­

trico esté motivado a revelarse a sí mismo, con objeto de obtener el

alivio de su dolencia, está también motivado a ocultar sus sentimientos

más íntimos y las causas fundamentales de su trastorno psicológico.

El miedo del paciente de mirar por debajo de sus defensas no es, con

todo, la sola base para su disimulo en la entrevista. En efecto, toda

persona se preocupa de la impresión que ejerce sobre los demás. El

médico, en cuanto figura de autoridad, re¡#esenta a menudo simbólica­

mente a los padres 4fl paciente y, por consiguiente, sus rea.-cciones son

particularmente impdrtantes para éste. Las más de las veces, el paciente

desea obtener su simpatía o su respeto, pero se dan, con todo, otros

casos. Si el paciente sospecha que algunos de los aspectos menos admira­

bles de su personalidad están implicados en su enfermedad, podrá acaso

no estar dispuesto a revelar dicho material, a menos que esté seguro que

no perderá, al exponerse, el respeto del médico.

Entrevistas de diagnósticos y terapéuticas

Se efectúa a menudo una distinción entre las entrevistas de diagnós­

tico y las terapéuticas. La entrevista orientada únicamente al estableci­

miento de diagnóstico da al paciente la impresión de que es un ejemplar

de patología sujeto a examen y, por consiguiente, le dispensa de revelar

sus problemas. Si existe una sola señal de entrevista,Iograda, ésta es el

grado en que el paciente y el médico desarrollan un' sentimiento com­

partido de comprensión. El principiante interpreta con frecuencia,

erróneamente este enunciado como consejo de pioporcionar seguridad o

aprobación. A título de ejemplo, las declaraciones que empiezan con:

"no se preocupe usted" o "esto es perfectamente normal", son tranqui­

lizadoras, sin duda, pero no comprensivas. Observaciones como las de:

"me doy perfecta cuenta de cómo esto le ha de pesar " .," o las que

ponen de manifiesto las circunstancias en que el paciente se "trastornó"

son comprensivas. La entrevista centrada en la comprensión del paciente

proporciona información diagnóstica más valiosa que la que trata de

descubrir la psicopatalogía. Aunque el entrevistante sólo vea acaso al

paciente una sola vez, es posible, con todo, una acción recíproca verda­

deramente terapéutica.

DATOS DE LA ENTREVISTA

7

Entrevista inicial y siguientes

A primera vista, la entrevista irúcial podría definirse lógicaJTIente

como la primera entrevista del paciente con un profesional, pero, en un

determinado sentido, semejante defirúción es imprecisa. En efecto, todo

adulto ha tenido contacto anterior con algún médico y tiene un modo

característico de comportarse en dicho medio ambiente. El primer

contacto con un psiquiatra es solamente el más reciente de una serie de

entrevistas con profesionales de la salud. La situación resulta, además,

complicada en el caso del paciente que ya ha sido objeto anteriormente

de psicoterapia o ha estudiado psicología, con lo que llega, antes de su

entrevista psiquiátrica inicial, a un punto de comprensión de sí mismo

que requeriría meses de tratamiento por parte de otra persona. Existe

también la cuestión del tiempo: ¿cuánto ha de durar la entrevista ini­

cial? ¿Una hora, dos horas, cinco horas? Sin duda, hay aspectos que

diferencian la entrevista inicial de las ulteriores; sin embargo, estos

aspectos podrían subsistir durante más de una sesión. Los temas que se

examinarán con un determinado paciente en la primera o la segunda

entrevista, tal vez no sería necesario hacerlo con otro paciente, sino

hasta el segundo año de tratamiento. Los autores se muestr,an a menudo

deliberadamente reticentes acerca de las cuestiones que deberían exami­

narse en las primeras sesiones y las que suelen presentarse en etapas

ulteriores del tratamiento. En efecto, una precisión mayor exigiría el

examen de sesiones específicas con pacientes específicos.

Este libro examina la consulta y la fase inicial de la terapéutica, que

podrá durar unas horas, unos meses o aún más. El entrevistante utiliza

los mismos principios básicos en las primeras entrevistas que en un

tratamiento más prolongado.

DATOS DE LA ENTREVISTA

Contenido y proceso

El "contenido" de una entrevista se refiere tanto a la información de

hecho proporcionada por el paciente como a las intervenciones especí­

ficas del entrevistante. Una gran parte del contenido puede transmitirse

verbalmente, aunque las dos partes se comuniquen también a traves de

conducta no verbal. Con mucha frecuencia, el contenido verbal podrá

acaso no relacionarse con el mensaje real de la entrevista. Algunos

ejemplos corrientes son los del paciente que rompe en pedacitos la tapa

de una caja de cerillos vacía, o se sienta en actitud rígida con los puños

cerrados, o el de la joven mujer agraciada que muestra sus muslos y

arranca del entrevistante una mirada culpable, muda. El contenido

implica más que los significados de la palabra del paciente que figuran

en el diccionario. Por ejemplo, se refiere también al estilo del lenguaje

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

8

esto es, a su uso de las formas activas o pasivas del verbo, de la jerga

técnica, de coloquialismos o de interyecciones frecuentes.

El "proceso" de la entrevista se refiere a las relaciones en vías de

desarrollo entre el médico y el paciente. Se relaciona especialmente con

el significado implícito de las comunicaciones. El paciente es diversa­

mente consciente del proceso, que experimenta principalmente según sus

fantasías acerca del médico y de un sentido de confianza y seguridad

con éL Algunos pacientes analizan al médico, especulando acerca de por

qué dice determinadas cosas en determinados mOIl'!entos. El entrevis­

tante se esfuerza por una conciencia continua de los aspectos de la

entrevista relativos a su proceso. Se plantea a sí mismo preguntas que

ilustran dicho proceso, tales como: "¿por qué he formulado mi obser­

vación con estas palabras precisamente? ", o "¿por qué me interrumpió

el paciente en dicho momento?"

El proceso incluye la manera en que el paciente se relaciona con el

entrevistante. ¿Se mantiene aislado, seductor, simpatizante, encantador,

arrogante o evasivo? Su modo de relacionarse podrá ser fijo o podrá

cambiar frecuentemente durante la entrevista. El entrevistante aprende a

darse cuenta de sus propias respuestas emocionales al paciente. Y si

examina estas respuestas a la luz de lo que el paciente acaba de decir o

de hacer, podrá extender acaso su comprensión de la acción recíproca.

Por ejemplo, podrá empezar a experimentar dificultad para concentrarse

en la disertación de un paciente obsesivo, apreciando, en esta forma,

que d paciente se está sirviendo de las palabras más bien para evitar el .

contacto que para comunicar. En otra situación, la respuesta propia

emocional del médico podrá ayudarle acaso a reconocer una depresión

subyacente del paciente.

.

Datos introspectivos e inspectivos

Los datos que se comunican en la entrevista psiquiátrica son tanto

introspectivos como inspectivos. Los datos introspectivos comprenden el

infoIme del paciente acerca de sus sentimientos y experiencias. Este

material suele expresarse verbalmente. Los datos inspectivos, por su

parte, comprenden la conducta no verbal del paciente y del entrevis­

tanteo El paciente es en gran parte inconsciente del significado de sus

comunicaciones no verbales y de su oportunidad en relación con el

contenido verbal. Las comunicaciones no verbales corrientes compren­

den las respuestas emocionales del paciente, tales como llorar, reír,

sonrojarse, inquietarse, etc. Una forma muy importante en que el pa~

ciente comunica sentimientos es a través de las cualidades físicas de su

voz. El entrevistante observa también la conducta motora del paciente,

con objeto de inferir procesos de pensamiento más específicos que no

han sido verbalizados. Por ejemplo, el paciente que juega con su anillo

de compromiso o hecha una mirada a su reloj ha comunicado algo más

que ansiedad difusa.

DATOS DE LA ENTREVISTA

9

Afecto y pensamiento

Tanto el paciente como el médico experimentan ansiedad en la

entrevista inicial, lo mismo que en otros encuentros entre desconocidos.

El paciente está ansioso acerca de su enfermedad, de la reacción dd

médico hacia él y de los problemas prácticos del tratamiento psiquiá­

trico. Para muchas personas, la idea de consultar un psiquiatra resulta

sumamente molesta, lo que complica más todavía la situación. La ansie­

dad del médico se centra, por lo regular, tanto en la reacción' de su

nuevo paciente haCia é} como en su capacidad de proporcionar ayuda. Si

el entrevistante es también un estudiante, las opiniones de sus maestros

revestirán gran importancia.

El paciente podrá expresar acaso otros afectos, tales como tristeza,

enojo, culpabilidad, vergüenza, orgullo o alegría. El entrevistante deberá

preguntar al paciente lo que siente y qué cree que haya producido dicho

sentimiento. Si la emoción es obvia, el entrevistante no necesita. pregun­

tarle al paciente lo que siente, sino, más bien, qué es lo que ha con­

ducido a dicha emoción en aquel momento. Si el paciente

la

emoción nombrada por el entrevistan te, pero utiliza un sinónimo, el

médico acepta la corrección y pregunta qué es lo que estimuló dicho

sentimiento, en lugar de discutir con el paciente. Algunos pacientes son

totalmente francos en cuanto a sus respuestas emocionales, en tanto que

otros tratan de disimularlas. Si bien los pensamientos del paciente son

importantes, es cierto, las respuestas emocionales forman la clave para la

comprensión de la entrevista. Por ejemplo, una paciente que estaba

describiendo detalles de la situación actual de su vida se esforzó por no

llorar al mencionar a su suegra.

.

Los procesos mentales de~ paciente pueden obsbrvarse en términos de

cantidad, velocidad de prooocción, contenido y orgariización. ¿Es acaso

dicho pensamiento restringido? Y, en la afirmativa, ¿a qué asuntos se

limita? ¿Expresa el paciente sus ideas en forma organizada y coheren­

te? Los graves trastornos en el tipo de asociación, velocidad de pro­

ducción y cantidad total de pensamiento se reconocen fácilmente.

El paciente

Psicopatología. La psicopatología se refiere a la fenomenología de

los desórdenes emocionales. Incluye tanto síntomas neuróticos y psicó­

ticos como trastornos de conducta o de carácter. En estas últimas cate­

gorías hay defectos en las capacidades del paciente para funcionar en los

terrenos de amor, sexo, trabajo, relación social, vida doméstica y regula­

ridad fisiológica. La psicopatología trata también de la eficacia de los

mecanismos de defensa, de las relaciones recíprocas entre ellos y de su

integración conjunta en la personalidad.

Psicodinámica. La psicodinámica es una ciencia que trata de explicar

el desarrollo psíquico total del paciente. No sólo se explican sus sÍn­

10

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

tomas y la patología de su carácter, sino también sus puntos fuertes y

sus activos en materia de personalidad. Las reacciones del paciente a

estímulos internos y externof durante el curso entero de su vida propor­

cionan los datos para las explicaciones psicodinámicas. Estos temas se

examinan en detalle en el capítulo 2.

Elementos fuertes de la personalidad. Con frecuencia, el paciente

llega a casa del psiquiatra con la idea de que el médico está únicamente

interesado en sus síntomas y sus posibles deficiencias de carácter. Podrá,

pues, resultar tranquilizante, para semejante paciente, que el psiquiatra

muestre interés por sus aspectos positivos, esto es, sus talentos y los

elementos fuertes de su personalidad. Algunos pacientes, esta infor­

mación la proporcionan voluntariamente, en tanto que, con otros, el

entrevistante necesitará indagarla. "¿Puede usted decirme algo que le

guste de sí mismo? " Con frecuencia, los elementos positivos más impor­

tantes del paciente pueden descubrirse a través de sus reacciones durante

la entrevista. La indagación inteligente reviste gran importancia para

ayudar al paciente a revelar sus atributos ~ás sanos. Podrá estar tenso,

ansioso, desconcertado, o sentirse culpable al revelar al médico que,

después de todo, el un extraño, sus fallas. Es poco probable que el

paciente demuestre su capacidad de alegría y orgullo si, inmediatamente

después de haber revelado con lágrimas algún asunto doloroso, se le

pregunta: "¿qué le gusta a usted hacer para divertirse? " Con frecuencia

es necesario alejar al paciente suavemente de los aspectos que lo trastor­

nan, y permitirle una oportunidad de transición antes de explorar terre­

nos más placenteros.

En este dominio, más que en cualquier otro, el entrevistante no

reactivo obtendrá una impresión inapropiada. Por ejemplo, si un pa­

ciente pregunta: "lle gustaría a usted ver un retrato de mis hijos?" Y

el entrevistante se muestra neutro, el paciente lo experimentará como

indiferencia. Si el médico contempla la foto y la regresa sin comentario,

no es probable que el paciente muestre su capacidad total de sentimien­

tos cordiales. Por regla general, los retratos proporcionan indicios de

observaciones apropiadas que serán responsivas y ayudarán a poner al

paciente a sus anchas. El médico podría comentar acerca de a quién se

parecen los niños, o de cuáles sentimientos se aprecian en el retrato

indicando que acepta la oferta del paciente con smceridad.

Transferencia. La transferencia es un proceso mediante el cual el

paciente transporta inconsciente e inapropiadamente a otros individuos

de su vida corriente a aquellos patrones de conducta y de reacciones

emocionales que tuvieron su origen en personas significativas en su

niñez. El carácter relativamente anónimo del médico y su papel de

progenitor substitutivo facilitan este traspaso hacia él. Las reacciones

reales y apropiadas del paciente para con su médico no son transferen­

cia.

La transferencia ha de distinguirse de la alianza terapéutica, que es la

relación entre el ego analízante del médico y el elemento sano, obser-

DA TOS DE LA ENTREVISTA

II

vante, y racional del ego del paciente. También la alianza terapéutica

cooperativa real tiene su origen en la infancia y se basa en el vínculo de

confianza verdadera entre el niño y su madre. La transferencia positiva

se utiliza a menudo con carácter amplio para referirse a todas las res­

puestas emocionales positivas del paciente para con el médico. Pero,

debería restringirse a aquellas respuestas que constituyen realmente

transferencia, esto es, a las actitudes o afeCtos que se traspasan de las

relaciones de la niñez y son ajenas a la situación terapéutica real. Un

lo constituye la omnipotencia delegada con la que, por regla

general) suele investirse al terapeuta. Es deseable, para el tratamiento,

que la alianza terapéutica se refuerce, de modo que el paciente ponga su

fé y su confianza en· el médico, proceso que se designa erróneamente

como "mantener una transferencia positiva". El principiante Rodrá inter­

pretar equivocadamente semejante consejo en el sentido de que el pa­

ciente debería quererle o debería expresar solamente sentimientos posi­

tivos. Esto conduce a la conducta "cortejante" por parte del entrevis­

/ tanteo Algunos pacientes, tales .como los paranoides, trabajan mejor

tempranamente en el tratamiento si se les permite mantener una transfe­

rencia moderadamente negativa. Para otros pacientes, en cambio, tales

como muchos de los que padecen trastornos psicosomáticos odepresi­

vos, la transferencia negativa ha de interpretarse y resolverse pro~amente, o el paciente abandonará el tratamiento.

'

La expresión "neurosis de transferencia" se refiere al desarrollo de

una nueva forma de neurosis del paciente durante una psicoterapia

intensa. El médico se convierte en la figura central en una dramatización

de los conflictos emocionales que empiezan en la niñez del paciente.

Mientras la transferencia implica reproducciones fragmentarias· de

actitudes del pasado, la neurosis de transferencia es un tema constante y

obra absorbente de la vida del paciente. Sus fantasías y sueños se cen­

tran en el médico.

Los factores reales relativos al médico' podrán ser puntos de partida

de la transferencia inicial. La edad, el sexo, la manera personal y los

antecedentes sociales y étnicos, todo ello influye sobre la rapidez y la

. dirección de las respuestas del paciente. El médico varón es probable

que provoque reacciones competitivas en los pacientes varones y res­

puestas eróticas en las pacientes femeninas. Si su juventud y a.'q>ecto

indican que es un residente o un estudiante. de medicina, estos factores

influyen también sobre la transferencia inicial.

La transferencia no es simplemente positiva o negativa, sino que es

una recreación de diversas etapas del desarrollo emocional del paciente o

un reflejo de sus aetitudes eomplejas hacia personas eentrales e impor­

tantes en su vida. En términos de fenomenología clínica, pueden

reconocerse algunos patrones corrientes de transferencia.

El deseo de afecto, respeto y la satisfacción de las necesidades con

ellos relacionadas son una de las formas más generalizadas de transfe­

rencia. El paciente busca pruebas de que el entrevistante puede quererle,

12

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

le quiere o le querrá. Las demandas de tiempo especial o las atenciones

financieras, las píldoras, los cerillos, los cigarrillos o un vaso de agua

todos ellos podrán constituir ejemplos corrientes de semejantes pruebas

concretas. El entrevistante inexperto tiene gran dificultad para distinguir

entre las demandas "legítimas" y las demandas "irracionales" y, por

consiguiente, se cometen muchos errores en el tratamiento de semejan­

tes episodios. El problema podría simplificarse si se supone que todas

las demandas tienen un componente inconsciente de transferencia. La

pregunta se convierte así en cuándo hay que dar satisfacción y cuándo

hay que interpretar. La decisión depende del momento de la demanda,

de su contenido, de la clase del paciente y de la realidad de la situación.

Por ejemplo, en una primera visita, un nuevo paciente podría saludar

al entrevistante diciendo: "¿tiene usted un pañuelo de papel que me

facilite doctor?" Este paciente empieza su relación con el médico for­

mulando una demanda. El médico satisfará sencillamente dicha de­

manda, ya que la negativa o la interpretación inmediatas serían prematu­

ras y enajenarían rápidamente al paciente. En cambio, una vez la

relación inicial establecida, el paciente pedirá acaso un pañuelo de papel

y añadirá entre paréntesis: " icreo que tengo uno en alguna parte, pero

tendría que buscarlo! " Si el médico quisiera interpretar semejante con­

ducta, podría arquear sencillamente las cejas y esperar. Por lo regular, el

paciente buscará el suyo, diciéndose para sí que el entrevistante atribuye

probablemente algún significado a su demanda. Esto proporciona una

oportunidad para una comprensión ulterior de los motivos del paciente.

Otra ilustración la brinda el paciente que pide un ceríllo. Sí e! entre­

vistante no fuma, podrá indicar sencillamente que no tiene cerillos.

Pero, si tiene cerillos, su interpretación de la conducta del paciente

encontrará menos resistencia si satisface la demanda las primeras veces y

comenta más tarde: "observo/que usted me pide cerillos con frecuen­

cia". La discusión indicará entonces si la demanda refleja una práctica

general o tiene solamente lugar en el consultorio del médico. En ambos

casos, el médico inicia un examen de la actitud de! paciente hacia la

confianza en sí mismo y la dependencia con respecto a otro.

En ocasiones, sentimientos tempranos de transferencia podrán pre­

sentarse en forma de una pregunta como ésta: "¿cómo puede usted

soportar estar oyendo todo el día a personas que se quejan? " El pa­

ciente teme que· el médico no lo acepte. Y el comentario refleja al

mismo tiempo cierto desprecio de sí mismo. El entrevistante podría

responder: "¿¡e preocupa a usted acaso mi reacción para con usted? "

Sentimientos de transferencia omnipotente los revelan observaciones

como: "sé muy bien que usted puede ayudarme" "¿por qué he de

meterme siempre en situaciones como ésta?" "Usted ha de saber la

respuesta", o bien, "¿qué significa mi sueño?" Hollywood ha desgasta­

do la evasiva corriente del "¿qué cree usted?" En lugar de ello, el

entrevÍstante puede responder: "supone usted acaso que le estoy ocul­

tando algo? ", o bien, "¿cree usted que yo tengo las respuestas? ", o

DATOS DE LA ENTREVISTA

13

"b::ree usted que no le ayudo suficientemente? " Una manifestación más

difícil de este problema es la que se ve en el paciente joven que se

refiere insistentemente al médico como "señor" o "médico". El entrevis­

t~nte se encontrará con gran resistencia si trata de interpretar esta

conducta prematuramente.

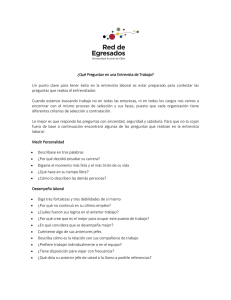

Las preguntas acerca de la vida personal del entrevistante podrán

implicar diversos tipos de transferencia. Sin embargo, las más de las

veces revelan interés acerca de su posición o de su capacidad para com­

prender al paciente. Tales preguntas suelen comprender: "¿es usted

casado?" "¿Tiene us,ted niños?" "¿Qué edad tiene usted, dodor?"

"¿Es usted jud Ío? " "¿Vive usted en la ciudad? " El entrevistante expe­

rimentado suele conocer el significado de estas preguntas a partir de su

experiencia anterior y de su conocimiento del paciente. Reconoce asi­

mismo intuitivamente los pocos casos en que es preferible responder a la

pregunta directamente. En la mayor parte de los casos, el principiante

hará bien en preguntar al paciente: "¿qué piensa usted?", o "¿qué es lo

que le hace preguntar? La réplica del paciente podrá revelar sus senti­

mientos de transferencia. En este momento, el entrevistante podría

interpretar el significado de la pregunta del paciente ·declarando: "ital

vez me; pregunte usted mi edad porque no está seguro de que sea com­

petente para ayudarle?", o "¿su pregunta acerca de si tengo o no niños

suena como si significara, en realidad, si soy capaz o no de comprender

cómo se siente uno como padre? "En otras ocasiones, estas preguntas

significan el deseo del paciente de convertirse en amigo social, más bien

que en paciente, ya que siente que como paciente no se le puede ayu­

dar.

Más adelante, en el tratamiento, el médico ~e convierte a menudo

para su paciente en un ideal de ego. Este tipo de transferencia positiva

no es, con frecuencia, int~rpretado. El paciente imitará acaso las ma­

neras, el lenguaje o la manera de vestir del terapeuta, por regla general

sin percatarse conscientemente de ello. Algunos pacientes admiran abier­

tamente la manera de vestir del médico, sus muebles o sus cuadros.

Preguntas como las de, "idónde compró usted esta silla? " Pueden res­

ponderse con, "¿por qué pregunta usted?" El paciente replica en tal

caso, por lo regular, que le gusta el objeto y que desearía comprar uno

para sí. Si el médico desea fomentar esta transferencia, puede propor­

cionar la información; pero, en otro caso, explorará el deseo del pa­

ciente para emularlo.

Algunas veces se expresan en la transferencia sentimientos competi­

tivos provenientes de relaciones anteriores con progenitores o hermanos.

Tenemos una ilustración de ello en el caso de aquel joven que llegaba

regularmente a las citas de la mañana más temprano que el médico. Un

día llegó exactamente después del entrevistante y observó, "bueno, hoy

me ganó usted". Lo experimentaba todo, en su vida, como una lucha

competitiva. El terapeuta replicó, "no me había dado cuenta que estu­

viéramos practicando una carrera''" llamando así la atención al comenta­

14

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

rio del paciente y relacionándola con aquellos problemas que ya había

vislumbrado.

Otras manifestaciones corrientes de transferencia competitiva com­

Drenden observaciones despectivas acerca del consultorio, las maneras y

ropa del médico; declaraciones dogmáticas provocantes, o intentos de

apreci¡¡r la memoria del médico, su vocabulario o su fondo de conoci­

mientos. Actitudes despectivas pueden aparecer en otras formas, tales

como la de referirse al médico como "doc", o la de interrumpirle cons­

tantemente. En el caso de observaciones competitivas obvias, el entrevis­

tante podrá preguntar, "¿se siente usted acaso competitivo conmigo?"

Si al médico le molestan las observaciones del paciente, se le aconseja

que permanezca quieto. Los pacientes se comportan en esta forma

cuando sienten que "se les domina". El médico puede ir derechamente

al sentimiento subyacente preguntando, "¿cree usted que hay algo

humillante en hablarme a mí? " Sin embargo, lo mejor suele ser ignorar

la conducta competitiva en la primera entrevista.

L9s pacientes varones muestran interés en la fuerza, la posición, o el

éxito económico del médico, en tanto quefcon un médico femenino se

interesan más por sAs sentimientos maternales, su capacidad de se­

ducción y por si es o no dominante. Las pacientes femeninas reaccio­

nan, por regla general, en sentido inverso. Les interesa la actitud del

terapeuta masculino en relación con el papel de las mujeres en la so­

ciedad; si se deja o no seducir; qué clase de padre es, y cómo es su

esposa. La paciente femenina se interesa en la carrera de la tpr,;,,,,,pl1t,,

femenina, así como en su actitud como mujer y como madre.

Los sentimientos competitivos del paciente podrán ponerse de ma­

nifiesto cuando responde a otros pacientes del terapeuta como si fueran

sus hermanos. Los psiquiatras caen a menudo en la trampa de interpre­

tar todo material competitivo como si se relacionara con el conflicto de

Edipo y sólo prestan una atención parcial al ayudar al paciente a re­

solver una rivalidad intensa entre hermanos.

Los pacientes de edad más avanzada tratarán acaso al médico como

un niño. Las pacientes femeninas podrán llevarle ali~ento, tejer calce­

tines para él o sermonearle acerca de su salud, por el hecho de trabajar

demasiado duro, etc. Los pacientes varones podrán ofrecer paternal­

mente consejo acerca de inversiones, seguros, añtomóviles, etc. Estas

actitudes de transferencia pueden también tener lugar con pacientes más

jóvenes. Semejante consejo suele ser bien intencionado en el plano

consciente y es indicativo de una transferencia positiva. De ahí que, con

frecuencia, no se interprete, especialmente en las primeras entrevistas.

En términos generales, la transferencia no se examina en el trata­

miento temprano, excepto en el contexto de resistencia. Esto no signi­

fica que se examine únicamente la transferencia negativa, ya que la

transferencia positiva puede convertirse también en una poderosa resis­

tencia. Por ejemplo, si el paciente sólo examina su afecto por el médico,

el entrevistante puede observar: "dedica usted tanto tiempo a examinar

DATOS DE LA ENTREVISTA

15

sus sentImientos para conmigo, que no nos queda oportunidad alguna

para hablar de usted". Otros pacientes evitan mencionar todo lo que se

relaciona con el entrevistante. En este caso, el médico espera hasta que

el paciente parezca suprimir o evitar un pensamiento consciente y luego

pregunta: "¿abriga usted acaso algún sentimiento o pensamiento acerca

de mí?" Cuando un paciente que en las primeras sesiones ha hablado

francamente se vuelve de repente silencioso, esto suele ser debido a

sentimientos relacionados con el médico. El paciente podrá observar:

"ya no me quedan más cosas por decir". Si el silencio persiste, el

entrevistante podría comentar: "ital vez usted se sienta incómodo a

causa de algún sentimiento relacionado conmigo? "

Resistencia. La resistencia es una actitud del paciente que se opone a

los objetivos del tratamiento. La psicoterapia orientada hacia la com­

prensión necesita la exploración de síntomas y patrones de conducta. y

esto provoca ansiedad. Por consiguiente, el paciente se siente motivado a

resistir a la terapéutica, con objeto de mantener represión, eludir la

comprensión y evitar ansiedad. El concepto de resistencia es una de las

piedras angulares de toda psicoterapia dinámica. Freud describió cinco

tipos de resistencia, desde un punto de vista teórico, y los clasifICÓ

según su origen.

La resistencia de represión resulta de los intentos del ego de eludir

impulsos amenazantes manteniéndolos fuera de la conciencia. La misma

represión que es básica en toda formación de síntoma sigue operando

durante la entrevista. Esto impide al paciente desarrollar conciencia del

conflicto subyacente a su enfermedad.

La resistencia de transferencia puede desarrollarse a partir de cuales­

quiera actitudes de transferencia descritas anteriormente. Cada uno de

los tipos principales de transferencia es utilizado ocasionalmente como

resistencia. El paciente trata de obtener la prueba del afecto del médico

o espera una cura mágica de su poder omnipotente. Más bien que resol­

ver sus conflictos básicos, el paciente buscará acaso una identificación

con el médico, o adoptará una actitud de competición con el terapeuta.

en lugar de colaborar con él. Estos procesos pueden adoptar fOlUlas

sutiles, como por ejemplo: el paciente podrá presentar, al médico, ma­

terial de particular interés, simplemente para gustarle. De igual modo

que la transferencia puede usarse como resistencia, así puede servir

también como factor motivante para el paciente, para trabajar en coope­

ración con el médico.

La resistencia de ganancia securuJo.ria se refleja en la negativa del

paciente de renunciar a los beneficios secundarios que acompañan a su

enfermedad. Así, por ejemplo, la

con un síntoma de conversión

de dolor de espalda está legítimamente incapacitada para llevar a cabo

sus tareas domésticas, que detesta, mientras siga enferma y, al mismo

recibe atención y simpatía.

resistencia del superego se manifiesta en la necesidad inconsciente

de castigo del paciente. Los síntomas del paciente le imponen unos

16

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

sufrimientos que se resiste a abandonar. Esto suele ponerse particular­

mente de manifiesto en el tratamiento de los pacientes deprimidos.

La última y más sujeta a controversia, desde un punto de vista

metapsicológico, es la que Freud llamó la resistencia de repetición-com­

pulsión. Consideraba esta resistencia como una manifestación de un

aspecto biológico del organismo. Si el concepto de Freud, de adhesi­

vidad de la libido, o alguna otra hipótesis constituye la explicación, esto

queda en suspenso. El fenómeno clínico que Freud trataba de explicar

sigue siendo válido: los pacientes conservan patrones fijos de mala

adaptación de conducta a pesar de la comprensión y de la anulación de

la represión.

Manifestaciones clínicas de resistencia. En el examen de ejemplos

clínicos de resistencia no nos serviremos de las clasificaciones que

acabamos de mencionar, puesto que la mayoría de ellas están deter­

minadas con exceso y representan mezclas de diversos mecanismos

psicodinámicos. En su lugar, los clasificamos en ténninos de sus manifes­

taciones durante la entrevista.

Hay, en primer lugar, las resistencias que se expresan por medio de

tipos de comunicación durante la sesión. Una de las más fáciles de

reconocer, aunque de las más incómodas para el entrevistante, es el

silencio. El paciente explicará acaso: "no se me ocurre nada", o "no

tengo nada de qué hablar". Una vez que pasó la fase inicial de la

terapéutica, el médico podrá permanecer tranquilamente sentado y

esperar al paciente. Excepto en el psicoanálisis, semejante método rara

vez da resultado en las primeras entrevistas.

El entrevistante manifiesta su interés por comprender por qué el

paciente se mantiene silencioso. Según el tono emocional del silencio,

tal como lo revela la comunicación no. verbal, el médico se decide por

un significado provisional del silencio y comenta luego, en consecuencia.

Por ejemplo, podría decir: "tal vez lÍay algo que le resulte a usted

difícil discutir" aludiendo a la dificultad del paciente para expresarse.

Si el paciente parece sentirse impotente y estar buscando orientación, el

entrevistante podría interpretar: "parece sentirse usted extraviado". Si el

silencio es más bien una manifestación de la desconfianza del pacienteo

de una obstinación de reserva, una observación apropiada podría ser:

"tal vez le molesta a usted tener que exponerme sus problemas", o "da

la impresión de mantenerse usted reservado".

Los entrevistan tes principiantes provocan a menudo silencios incons­

cientemente por el hecho de asumir una responsabilidad desproporcio­

nada en cuanto a mantener el curso de la entrevista. En efecto, el

ponerle al paciente preguntas que pueden contestarse con "sí" o "no",

o proporcionando al paciente respuestas de elección múltiple para una

pregunta, reduce su sentido de responsabilidad con respecto a las entre­

vistas. Semejantes preguntas limitan la espontaneidad del paciente y

restringen el curso de las ideas. El paciente se retrae así en la pasividad,

en tanto que el entrevistante lucha buscando la pregunta apropiada que

logre "abrir al paciente".

DATOS DE LA ENTREVISTA·

17

El paciente que habla con locuacidad se servirá acaso de las palabras

como medio tanto de evitar la pugna con el entrevistante, como para

substraerse a sus propias emociones. Si el médico no logra introducir

una palabra, siquiera de canto, podrá interrumpir al paciente con el

siguiente comentario: "me resulta difícil decir algo sin interrumpirle a

usted". El paciente que se tome las cosas al pie de la letra podrá acaso

replicar: "oh. ¿deseaba usted decir algo?" Una respuesta apropiada

podría ser: "me estaba preguntando por qué hace usted que nos resulte

tan difícil conversar".

La censura o la" corrección de pensamientos constituye una resis­

tencia universal. Cohstituyen indicios de éstas las interrupciones en el

curso libre del lenguaje, los cambios abruptos de tema, las expresiones

faciales y otras' ·formas de conducta motora. Estas no suelen interpre­

tarse directamente, pero el entrevistante observa en ocasiones: "no

parece tener usted libertad de decir todo lo que le viene a la mente", o

"¿qué fue ese pensamiento?" O "parece estar usted ocultando sus pen­

samientos". Estos comentarios ponen más bien de manifiesto el proceso

de la corrección que el contenido. Otra forma de corrección tiene lugar

cuando el paciente llega a la cita con una agenda preparada, poniendo

así de, manifiesto que la conducta espontánea quedará reducida durante

la entrevista a un grado mínimo. Esta resistencia no ha de interpretarse

en las primeras entrevistas, ya que el paciente no estará en condiciones

de aceptar que se trata de una resistencia hasta más adelante. La cues­

tión se examina con más extensión en el capítulo 3.

La intelectualización es una forma de resistencia estimulada por el

hecho de que la psicoterapia es una terapéutica de "conversación" que

se sirve de construcciones intelectuales. Los entrevistantes principiantes

experimentan particular dificultad en reconocet el uso defensivo del

intelecto del paciente, exc~to cuando tiene lugar en los pacientes obse­

sivos o esquizofrénicos, en los que la ausencia de afecto constituye un

indicio manifiesto. Sin embargo, en el caso del histérico que habla con

vivacidad, y aún en ocasiones con más "emoción" que el entrevistante,

el proceso pasa inadvertido. Si el paciente ofrece cierta introspección en

su conducta y pregunta luego al entrevistante: "¿está esto bien así? ", la

resistencia opera independientemente de cuanto afecto estuviera pre­

sente. Aunque la introspección pueda ser válida, el comentario correcti­

vo revela, con todo, la preocupación del paciente por la desaprobación o

la aprobación del entrevistan te. Es el empleo de la inteIectualización

para conseguir el apoyo emocional del médico lo que demuestra la

resistencia del paciente. Al propio tiempo, el paciente 'le está brindando

una oportunidad de reforzar la alianza terapéutica al tratar de colaborar

con el psiquiatra aprendiendo el "lenguaje" y los conceptos del médico

con el propósito de ganar su aprobación. El entrevistante puede dirigirse

a la resistencia de transferencia mientras soporta la alianza terapéutica.

Podría decir al paciente: "el encontrar respuestas que sean significativ.as

para usted, no sólo le ayuda a usted a comprenderse a sí mismo, sino

que le confiere además confianza en sí mismo". Podría ocurrir que el

18

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

paciente no aceptara esta respuesta y contestara con: "pero, lo que yo

necesito es que usted me diga si tengo razón o no". Este es uno de los

problemas más corrientes en psicoterapia y uno que habremos de anali­

zar repetidamente en una diversidad de contextos distintos. El médico,

al reconocer aceptándola la necesidad de tranquilización y guía del

paciente brinda con ello algún apoyo emocional, sin infantilizarle.

Hay varias formas en las que el entrevistante puede frenar la intelec­

tualización. Primero, puede evitar poner al paciente preguntas que

empiecen con "¿por qué?" En efecto, por regla general, el paciente no

sabe por qué se puso enfermo en aquel momento o en aquella forma

particulares, ni siquiera por qué siente como lo hace. El médico quiere

saber "¿por qué? ", pero, para lograrlo, ha de empezar por encontrar

medios de animar al paciente a revelar más cosas acerca de sí mismo.

Siempre que el "por qué" le venga al médico a la mente, podría pre­

guntar al paciente que se explique o proporcione más detalles. Pregun­

tando: "¿qué fue lo que ocurrió exactamente? ", o "¿cómo se produjo

esto?" Obtendrá probablem~nte con mayor facilidad una respuesta a

un "¿por qué? ", que ,preguntando directa;.Jente "¿por qué? " Las pre­

guntas de "¿por quéf", tienden también a colocar al paciente en una

posición defensiva.

Cualquiera pregunta que sugiera la respuesta que el médico está

buscando invitará a la intelectualización- Por otra parte, proporcionará

al paciente la idea de que el médico no está interesado en sus verdade­

. ros sentimientos, sino que está tratando de encajarlo en una categoría

de libro de texto. El empleo de una jerga profesional o de términos

técnicos, como, por ejemplo, "complejo de Edipo" o "rivalidad entre

hermanos", estimula también las discusiones intelectualizadas.

Los pacientes que se sirven de preguntas retóricas por el efecto que

producen sobre el entrevistante caen también en la intelectualización.

Por ejemplo, un paciente dice: "¿por qué cree usted que me pongo

siempre tan furioso cuando J ane está en la casa? " Cualquier intento de

tratar la pregunta manifiesta conduce a intelectualización. Si el entrevis­

tante permanece callado, el paciente sigue por lo regular hablando. El

médico, por otra parte, podrá servirse de las preguntas retóricas ocasio­

nalmente, cuando desea estimular la curiosidad del paciente o dejarle

con algo sobre qué reflexionar. Por ejemplo, '5fue pregunto si estos

ataques de ansiedad corresponden a alguna pauta".

El leer libros de psicoterapia y psicodinámica se utiliza en ocasiones

como resistencia intelectual. Podrá ser también acaso una manifestación

de transferencia competitiva o dependiente. El paciente está tratando ya

sea de "ganarle una" al médico, o está buscando la "respuesta mágica".

Algunos terapeutas insisten con los pacientes en que no lean. Por regla

general, esto evita el problema.

En forma más eficaz, el entrevistante podría explorar la motivación

del paciente para leer, la que casi siempre proviene de sentimientos

de transferencia.

DATOS DE LA ENTREVISTA

19

La generalización es una resistencia en que el paciente describe su

vida y reacciones en términos generales, pero evita los detalles específi­

cos de cada situación. Cuando esto ocurre, el entrevistante puede pedir

al paciente que proporcione detalles complementarios o que sea más

concreto. En ocasiones podrá resultar necesario poner al paciente entre

la espada y la pared obligándole a responder "sí" o "no" a una determi­

nada pregunta particular. Si el paciente sigue generalizando a pesar de

las indicaciones reiteradas de concretar, el terapeuta interpreta. el aspec­

to de resistencia de la condúcta del paciente. Esto no significa que haya

que decirle al paciente: "esto es resistencia", o "usted está oponiendo

resistencia". En efecto, los comentarios de esta clase sólo se experimen­

tan como censura y no resultan eficaces. En lugar de ello, el médico

podría decir: "usted se expresa en términos generales al hablar de su

esposo. Tal vez hay detalles, en esta relación, que a usted le resulta

difícil decirme". Este comentario, por ser concreto, ilustra uno de los

principios más importantes de enfrentamiento a la generalización_ El

entrevistante que efectúa una interpretación vaga, como por ejemplo:

"tal vez habla usted en términos generales con objeto de evitar con­

fundir los detalles", estimulará aqu.ella misma resistencia que se propone

eliminar.

La preocupación del paciente por una fase determinada de su vida,

tal como síntomas, acontecimientos actuales, o historia pasada, consti­

tuye una forma corriente de resistencia. El concentrarse en los síntomas

es particularmente común en los pacientes psicosomáticos y fóbicos. El

médico puede interpretar: "parece resultarle a usted difícil examinar

otras cosas aparte de sus síntomas" o "le resulta a usted más fácil

hablar de sus síntomas que de otro aspecto cualquiera de su vida". El

médico ha de encontrar medios para demostrar al paciente que la rcite- .

ración constante de los síntomas es inútil y no conducirá al alivio que

está buscando. El mismo principio se aplica a otras preocupaciones.

El concentrarse en detalles banales y eludir los aspectos importantes

constituye una forma frecuente de resistencia en los obsesivos_ Si el

entrevistante comenta esta conducta, el paciente insiste en que el mate­

rial es pertinente y que debe incluir aquella información a título .de

"antecedentes". Un paciente, por ejemplo, dijo: "tuve un sueño la

última noche, pero primero necesito ponerle a usted en antecedentes".

Dejado a sí mismo, el paciente habló la mayor parte de la sesión antes

de contar su sueño. El entrevistante logrará que el paciente se dé más

cuenta de su resistencia si replica: "cuénteme usted el sueño primero".

En psicoanálisis cabría permi tir al paciente que descubriera por sí

mismo que no dejó bastante tiempo para explorar su sueño.

La exhibición afectiva podrá servir de resistencia a la comunicación

significativa. La hiperemocionalidad es corriente en los pacientes histé·

ricos, en tanto que afectos como el aburrimiento son más probables en

los obsesivos. El histérico se sirve de la emoción para eludir otros aspec­

tos dolorosos más profundos; por ejemplo, un enojo constante podrá

20

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

utilizarse para defenderse contra un amor propio lesionado. Las "sesio­

nes felices" frecuentes indican resistencia, por cuanto e! paciente obtie­

ne satisfacción emocional suficiente durante la sesión para eludir la

depresión o la ansiedad. Esto sólo puede tratarse explorando e! proceso

con e! paciente y no proporcionando por más tiempo semejantes satis­

facciones. Además de las resistencias que implican patrones de comu­

nicación, hay un segundo grupo principal de tipos de resistencia, desig­

nado como "actuación interna" y "representación dramática". Estos

comprenden una conducta que tiene significado en relación con e! mé­

dico y e! proceso de! tratamiento. No ocurren necesariamente durante la

sesión, pero e! médico está directamente implícito en el fenómeno, pese

a que pueda no darse cuenta de su significado.

Las demandas frecuentes de cambio del tiempo de la cita constitu­

yen resistencia. Un paciente "podrá estar buscando un pretexto para no

acudir a la cita en absoluto, en tanto que otro se embarcará en una

lucha competitiva de poder con el médico, en la que e! paciente dice, en

efecto: "nos veremos cuando a mí me convenga". Otro paciente consi­

derará acaso la buena voluntad de! médico en cuanto a cambiar la hora

como una prueba de que desea realmente ver al paciente; por consi­

guiente, será un progenitor afectuoso e indulgente. Antes de interpretar

semejantes demandas, e! médico necesita comprender su motivación más

profunda. Si las demandas son excesivas o difíciles de satisfacer, e!

médico puede indi<;ar que no está dispuesto a conceder e! cambio. El

médico que dice que no está en condiciones de conceder e! cambio

tiene miedo, a menudo, de disgustar al paciente. La reacción emocional

de! paciente a esta negativa y las asociaciones que liga a ella deberían

aclarar e! significado subyacente.

El empleo de enfermedades físicas menores como excusa para evitar

las sesiones constituye una resistencia corriente en los, pacientes fóbicos,

histéricos y psicosomáticos. Con frecuencia, e! paciente llama al médico

por teléfono antes de la entrevista para informarle de una enfermedad

menor y preguntarle si debe ir de todos modos. Esta. conducta se exa­

mina en e! capítulo 15. Cuando e! paciente vuelve e! médico explora

cómo se siente e! paciente acerca de haber faltado a la entrevista, antes

de interpretar la resistencia. El cargarle al paciente estas sesiones en

cuenta constituye por regla general una técnica eficaz para hacer inter­

venir los sentimientos de! paciente en e! tratamiento.

Llegar tarde a las citas u olvidarlas por completo constituye una

manifestación obvia de res~tencia. Los intentos tempranos de interpreta­

ción se toparán con declaraciones como: "lo siento, falté a la sesión,

pero esto nada tenía que ver con usted", "siempre llego tarde a todas

partes, pero eso nada tiene que ver en lo que siento acerca de! trata­

miento", o "siempre he sido distraído en materia de citas", o "¿cómo

puede usted esperar que sea puntual, si la puntualidad es uno de mis

problemas?" Si e! entrevistante no prolonga la duración de la cita, e!

retraso podrá convertirse en un verdadero problema que el paciente

DATOS DE LA ENTREVISTA

21

deberá enfrentar. Estará claro con frecuencia que el paciente que llega

tarde espera ver al médico en el momento de llegar. No es conveniente

que e! médico se desquite deliberadamente, pero no puede esperarse

tampoco que permanezca sentado ociosamente esperando a que llegue e!

paciente. Si el médico está dedicado a alguna actividad y el paciente ha

de esperar algunos minutos cuando llega tarde, se pondrá de manifiesto

información complementaria acerca del significado de la tardanza. Por

regla general, el motivo de ésta implica ya sea miedo o enojo.

El olvidarse pagar la factura del médico constituye otro reflejo tanto

de resistencia como" de transferencia. Este tema lo examinaremos con

mayor detalle más f adelante en este mismo capítulo (véase "Honora­

rios").

La percepción tardía o "ganarle una al médico" es una manifestación

de transferencia y resistencia competitiva. El paciente anuncia triun­

fante: "ya sé lo que va usted a decir acerca de esto", o "usted dijo lo

mismo la semana pasada". El entrevistan te podrá permanecer sencilla­

mente callado, con lo que no estimulará la conducta, o puede pregun­

tar: "¿qué es lo que voy a decir? " Si e! paciente ha verbalizado ya su

teoría, e! médico podría comentar: "¿por qué debería pensar esto? "

No constituye por regla general una buena idea decir al paciente que

acertó al interpretar a posteriori al entrevistante, pero"lo mismo que en

toda regla, también aquí hay excepciones.

La conducta seductora tiene por objeto ya sea gustar y satisfacer al

entrevistan te, ganando así su afecto y su protección mágica, o bien

desarmarle y obtener poder sobre él. Son ilustrativas al respecto pregun­

tas como las de: "¿le gustaría a usted oír un sueño?", o "¿le interesa a

usted un problema que experimentó con la cosa sexual? " El entrevis­

tante podría replicar: "me interesa cualquier cosa que a usted le guste

examinar". Si estas pregu~as tienen lugar repetidamente, podría añadir:

"parece preocuparle a usted aquello que a mí me interesa oír". Diversos

"sobornos" ofrecidos al entrevistante, tales como regalos o consejos,

constituyen ejemplos corrientes de resistencia seductora.

Los entrevistantes principiantes se inquietan a menudo acerca de

proposiciones sexuales manifiestas o encubiertas. Las más de las veces,

estas proposiciones tienen lugar entre un médico varón y una paciente

mujer. El médico sabe bien lo que dicha invitación implica" y la reco­

noce como resistencia. ¿Qué hay, pues, detrás de su ansiedad? En la

mayoría de los casos es su sentimiento de culpabilidad, porque le halaga

la invitación, y e! temor de que sus sentimientos puedan interferir con

el tratamiento adecuado de! paciente. Con frecuencia, esto lo revela una

declaración como: "esto no sería apropiado en una relación entre

médico y paciente", o un comentario al inspector, en e! sentido de que

"no quiero lastimar los sentimientos de la paciente rechazándola" El

médico ha de examinar en su propia mente si acaso no dio lugar sutil­

mente él mismo a semejante conducta del paciente, como suele ser a

menudo e! caso. Si no provocó la invitación, puede preguntar al pa­

22

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

ciente: "¿en qué le ayudaría a usted esto? " Si la paciente indica que

necesita afecto y seguridad, el médico puede replicar: "mi obligación

está en ayudarla a usted a superar su problema, en tanto que lo que

usted propone haría que esto resultara imposible". Cuando un médico

ha adquirido una dosis apropiada de confianza profesional en sí mismo,

ya no responderá a la seducción declarada sintiéndose halagado y ansio­

so, a condición que tenga también una confianza apropiada en sí mismo

como varón.

El pedir al médico favores, tales como solicitar prestada una pequeña

cantidad de dinero o pedirle el nombre de su abogado, su dentista, su

contador o su agente de seguros, ejemplifica resistencia. No es el propó­

sito de la psicoterapia de autocrítica satisfacer las necesidades del pa­

ciente. Se hacen excepciones, en ocasiones, en el tratamiento de adoles­

centes deprimidos, de casos limítrofes, o de pacientes psicóticos.

(Véanse los capítulos apropiados.)

Otros ejemplos de la "acción introversa" del paciente incluyen una

conducta, durante la entrevista, que tiene incpnscientemente por motivo

protegerse de sentimierl¡tos que amenazan exteriorizarse y permitir, con

todo, una descarga parcial de tensión. Son ilustraciones corrientes el

encender un cigarrillo, suspender la entrevista para ir al baño, o pasearse

alrededor de la pieza. Por ejemplo, el paciente podrá estar relatando

acaso una experiencia triste y está a punto de derramar lágrimas, cuando

se interrumpe para fumar. En este proceso consigue el dominio de sus

emociones y prosigue el relato, pero ya sin el mismo elemento afectivo.

El entrevistante podría comentar: "¿le ayuda a usted acaso el prender

un cigarrillo a dominar sus sentimientos? " El paciente define a menudo

estas interpretaciones como críticas, o le parece verse tratado como

niño. La rigidez en la postura y otras actitudes formalistas durante la

sesión constituyen otras indicaciones de resistencia. Por ejemplo, un

paciente decía siempre: "muchas gracias", al final de cada sesión. Otro,

una mujer, iba al baño antes de cada cita. Al preguntársele acerca del

"hábito", indicó que no le gustaba experimentar sensación alguna en

aquella parte de su cuerpo durante una sesión.

,

La "representación hacia afuera" es una forma de resistencia en la

que los sentimientos o impulsos relacionados con el tratamiento o con

el médico son desplazados inconscientemente hacf!l una persona o una

situación ajenas a la terapéutica. La conducta del pilciente suele ser

egosintónica e implica la exteriorización de emociones, en lugar de

experimentarlas como parte del proceso terapéutico. Desde el punto de

vista genético, estos sentimientos comprender¡ la reactuación de expe­

riencias de la niñez, que vuelven a crearse ahora en la relación de trans­

ferencia y se desplazan luego hacia el mundo exterior. Dos ejemplos

corrientes de ello son los de pacientes que discuten sus ,problemas con

personas distintas del médico, y de pacientes que desplazan un senti­

miento negativo de transferencia a otras personas de autoridad y se

enojan con ellas más bien que con el médico. Esta resistencia no suele

DATOS DE LA ENTREVISTA

23

ser aparente en las primeras horas del tratamiento; pero, cuando la

oportunidad se presenta, el entrevistan te podrá explorar los motivos del

paciente para dicha conducta. En la mayoría de los casos, el paciente

cambiará; pero, en ocasiones, el médico tendrá que señalarle, que su

deseo es no renunciar a ese comportamiento, pese a reconocer que es

irracional.

Un tercer grupo de resistencias muestra claramente la renuencia del

paciente en cuanto a facilitar el tratamiento, pero no se refiere predomi­

nantemente a la transferencia. Por ejemplo, no parece desarrollarse

transferencia con muchos pacientes psicopáticos, con algunos que se ven

sometidos al tratamiento por presiones externas, o con algunos que

tienen otros motivos para el tratamiento, tales como evitar un servicio

selectivo. En algunas combinaciones de terapeuta y paciente, la vema­

dera personalidad y los antecedentes del terapeuta están demasiado

alejados de los del paciente. En tal caso, un cambio de terapeuta resulta

indicado, en tanto que en la situación anterior, la terapéutica constituye

una pérdida de tiempo, a meno" que pueda inducirse al paciente a

cambiar su motivación.

Algunos pacientes no cambian" como resultado de autocrítica de su

conducta. Esto es corriente en algunos trastornos de carácter y ha de

distinguirse del paciente que es psicológicamente obtuso y no puede

aceptar autocrítica. Esta resistencia se relaciona con el fenómeno clínico

que condujo a Freud a formular la "compulsión de repetición".

La resistencia del superego es corriente en los pacientes deprimidos,

ya que éstos sólo aceptan autocrítica e interpretaciones con objeto de

seguir flagelándose a sí mismos. Dice luego: "¿para qué?", {) "estoy

desesperado, nada de lo que hago está bien". Esta conducta se examina

con mayor detalle en el capítulo 6.

El principiante se sentirá acaso abrumado por este examen detallado

de transferencia y resistencia. Pese al carácter complejo de estos concep­

tos, es importante desarrollar un marco para comprender los aspectos

principales del proceso psicoterapéu tico.

El entrevistante

El entrevistante inexperto. El instrumento principal de la entrevista

psiquiátrica es el médico mismo. Cada médico aporta a la entrevista

antecedentes personales y profesionales distintos. En efecto, su estructu­

ra de carácter, sus valores y su sensibilidad hacia los sentimientos de

otros influyen sobre su actitud para con los seres humanos, tanto pa­

cientes como no pacientes. Pese a estas variables, hay problemas particu­

lares, con todo, que los entrevistantes principiantes tienen en común.

El entrevistante principiante está más ansioso que su colega experto.

Los mecanismos de defensa que utiliza para dominar su ansiedad re­

ducen su sensibilidad a fluctuaciones sutiles en las respuestas emocio­

24

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA

nales del paciente. Puesto que el principiante se encuentra en una insti­

tución de capacitación, la fuente principal de su ansiedad está en el

temor de que haga algo mal y pierda la aprobación de su maestro. Hay

también resentimiento, que resulta de no ganar el elogio del inspector.

Su temor de no estar a la altura se desplaza a menudo sobre el paciente,

de quien se imagina que se dará cuenta de su condición de "estud.iante"

y perderá confianza en él como médico experto. Las referencias del

paciente a semejantes cuestiones es preferible tratarlas en forma franca y

espontánea, puesto que los pacientes saben siempre que han ido a un

hospital docente. La aceptación tranquila por el joven médico de los

temores del paciente por el hecho de su inexperiencia fortalecerán la

seguridad y la confianza de este.

.

El principiante experimenta corrientemente el deseo de hacer las

cosas mejor, a los ojos del profesorado, que sus compañeros de estudio.

No todos sus sentimientos competitivos se relacionan con la rivalidad

entre hermanos, sino que desean también actuar con más habilidad que

su maestro. Las actitudes de reto frente a personas de au toridad son

otra manifestación de voluntad competitiva que impiden al entrevistante

novato sentirse a sus anchas con su paciente.

El médico inexperto, en cualquiera especialidad, se siente culpable de

"practicar" sobre su paciente. Este sentimiento de culpabilidad resulta

exagerado en el estudiante de medicina que falla tres .o cuatro veces al

practicar su primera venipuntura, sabiendo que el interno la habría lo­

grado en e! primer intento. En toda área de la medicina, e! médico

joven tiene sentimientos conscientes o inconscientes de culpabilidad

cuando piensa que otro podría haber proporcionado una atención

mejor.

En muchas especialidades médicas, el residente bajo inspección puede.

proporcionar aproximadamente la misma calidad de tratamiento que un

médico veterano. Sin embargo, la entrevista psiquiátrica no puede vigi- ..

larse en la misma forma, y se requieren años para adquirir habilidad en

dicho terreno. Aunque el maestro le tranquilice diciéndole que exagera

la importancia de este factor, e! principiante sigue imaginándose cuánto

mucho más rápidamente se recobraría el paciente si fuera tratado por el

inspector. Es que e! joven médico proyecta los mismos sentimientos de

omnisciencia sobre su inspector que el paciente proyecta sobre e! tera­

peuta.

La actitud del psiquiatra principiante en relación con e! diagnóstico

se ha examinado ya. No sólo se preocupa aquel con el diagnóstico, sino

que a menudo siente además que los factores orgánicos han de descar­

tarse en cada caso, puesto que tiene más experiencia y se siente más a

sus anchas en el papel médico tradicional. Sigue las líneas generales del

examen psiquiátrico con escrupulosidad excesiva, por temor de descui­

dar algo importante.

En otras situaciones, el entrevistante se siente tan intriga40 por la

psicodinámica, que descuida obtener una descripción adecuada de la

DATOS DE LA ENTREVISTA

I

I

25

psicopatología. Un residente interrogó prolongadamente a una paciente

acerca de su tirarse compulsivo del pelo. Formuló preguntas relativas a

sus orígenes, los acontecimientos condicionantes en su vida diaria, cómo

se sentía al respecto, dónde estaba cuando lo hacía, etc. No había

observado que llevaba una peluca y se sorprendió, luego, cuando le dijo

a su inspector que era calva. Puesto que la paciente parecía estar com­

pletamente "intacta" y el residente no había encontrado aquel síndrome

anteriormente, no se le habría ocurrido formular la siguiente pregunta

del inspector: "¿se pone usted siempre el pelo en la boca? " La paciente

dijo que sí, y siguió descubriendo su fantasía en el sentido de que las

raíces del pelo erah piojos que ella se sentía compelida a comer. El

conocimiento completo, tanto de la psicopatología como de la psicodi­

námica, facilita la exploración de los síntomas del paciente.

En algunos aspectos, el entrevistante principiante se parece al estu­

diante de histología que por primera vez mira en un microscopio y sólo

ve una infinidad de bellos colores. Al aumentar su experiencia, se da

cuenta de las estructuras y relaciones que anteriormente se habían subs­

traído a su atención, y reconoce un número cada vez creciente de

sutilezas.

La, tendencia del novato está en interrumpir al paciente con objeto

de amartillarle con preguntas. Con más experiencia, en cambio, aprende

a distinguir si un paciente ha completado su respuesta a una pregunta o

si sólo necesita un ligero estímulo para proseguir su relato. Al aumentar

su competencia, se le hace posible oír el contenido de lo que el paciente

está diciendo y considerar, al propio tiempo, cómo se siente y lo que

está diciendo acerca de sí mismo, a través de inferencia u omisión. Por

ejemplo, si el paciente informa espontáneamente ~de algunas experiencias

de! pasado en las que tuvo la impresión de haberJésido tratado mal por la

profesión médica, el entre~istante podría observar: "no me extraña que

se sienta usted incómodo con los médicos".

La entrevista se organiza de la manera más eficaz alrededor de los

datos proporcionados por el paciente y no alrededor de las líneas gene­

rales del examen psiquiátrico. El nuevo médico se siente invariablemente

más a .sus anchas si puede seguir una guía formal, pero esto hace que la

entrevista progrese a sacudidas, le confiere una calidad inconexa y se

traduce en una percepción reducida de las relaciones.

Aunque el neófito pueda hablar demasiado y no escuchar, propende

también, por otra parte, a la pasividad. Su inseguridad profesional hace

que le resulte difícil saber cuándo debe ofrecer seguridad, consejo, expli­

caciones o interpretaciones. Temeroso de decir algo inapropiado, al

entrevistan te le resulta más fácil pasar por alto situaciones en las que se

requiere alguna intervención activa.

Una autoimagen profesional se adquiere a través de identificación

con maestros. El joven psiquiatra imita a menudo los gestos las maneras

y las entonaciones de un inspector admirado. Estas identificaciones són

múltiples' y cambiantes, hasta que, pasados algunos años, el entrevistante

26

PRINCIPIOS GI<:NERALES DE LA ENTREVISTA

las incorpora a un estilo que es totalmente suyo. Entonces es cuando le

resulta posible relajarse, mientras está trabajando, y ser él mismo. Mien­

tr<,.s tanto, recurre a menudo a artimañas, que utiliza a menudo en una

forma estereotipada; por ejemplo, repitiendo la última palabra o frase

del paciente a intervalos frecuentes, o sirviéndose de clisés tales como:

"no entiendo, ¿qué dice usted?" "¡Oh, oh! " o bien, "¿y qué pasó

luego?" Es deseable que el entrevistante se sirva de una diversidad de

comentarios de esta clase en algunos momentos apropiados durante la

entrevista.

Contratransferencia. Los médicos tienen dos clases de respuestas

emocionales para con sus pacientes. Hay primero las reacciones al pa­

ciente tal como es realmente. Al médico podrá gustarle 'el paciente,

sentir simpatía: por él, o bien experimentar antagonismo de su parte, sin

implicaciones de contratransferencia, a condición que se trate de reac­

ciones que el paciente provocaría en la mayoría de las personas. Las

respuestas de contratransferencia son específicas del médico individual y

son inapropiadas. En esta situación, el m~co responrde al paciente

como si se tratara de ;~ln personaje importante del pasad~ del médico.

Cuanto más intensas sean las pautas neuróticas del médico, y cuanto

más el paciente se parezca efectivamente a dichos personajes, tanto

mayor será la probabilidad de respuesta de contra transferencia. En otros

términos, el médico que tuvo relaciones competitivas intensas con su

hermano tiene más probabilidades que otros terapeu tas de reaccionar

con respuestas irracionales a pacientes varones de su propia edad. Si

reacciona en esta forma a todos los pacientes, independientemente de la

edad, el sexo o el tipo de personalidad, el problema es más grave.

Las respuestas de contratransferencia podrían clasificarse en las

mismas categorías utilizadas en el examen de la transferencia. Estas

respuestas son más frecuentes en los entrevistantes principiantes y en

aquellos que tienen conflictos emocionales importantes sin resolver.

El médico podrá hacerse dependiente del afecto y el elogio de su

paciente, como fuentes de su propio bienestar o, inversamente, podrá

sentirse frustrado y enojado cuando el paciente sea hostil o crítíco. Se

requiere un terapeuta increíblemente seguro para no utilizar ocasional­

mente al paciente en esta forma, cuando su vida pe}sonal le proporciona

satisfacciones inapropiadas. El médico podrá busCar inconscientemente

el afecto del paciente, aceptando regalos o favores. Los residentes princi­

piantes suelen encontrar a pacientes femeninos que escriben notas o

poemas de amor, o proponen casamiento. Un residente comentaba que

su solo modelo anterior en materia de relaciones entre hombre y mujer

era el de las citas. Hay manifestaciones más sutiles de este problema,

tales como ofrecer una seguridad excesiva, ayudar al paciente a obtener

una vivienda, aplazamientos de servicio en filas, etc., allí donde esta

asistencia no es, en realidad, necesaria y sirve como de soborno para

obtener el afecto del paciente. El desviarse uno de su rutina, modificar

las horas o los honorarios, proporcionar tiempo extra y mostrarse exce-

DA TOS DE LA ENTREVISTA

27

sivamente amable, todo esto son formas de cortejar el favor del pa­

ciente. No permitir que el paciente se enfade, es la otra cara de la

medalla.

El médico podrá servirse de ostentación para provocar el afecto o la

admiración de sus pacientes. El exhibir sus conocimientos o su posición

social o profesional en un grado inapropiado constituye una buena ilus­

tración del caso.