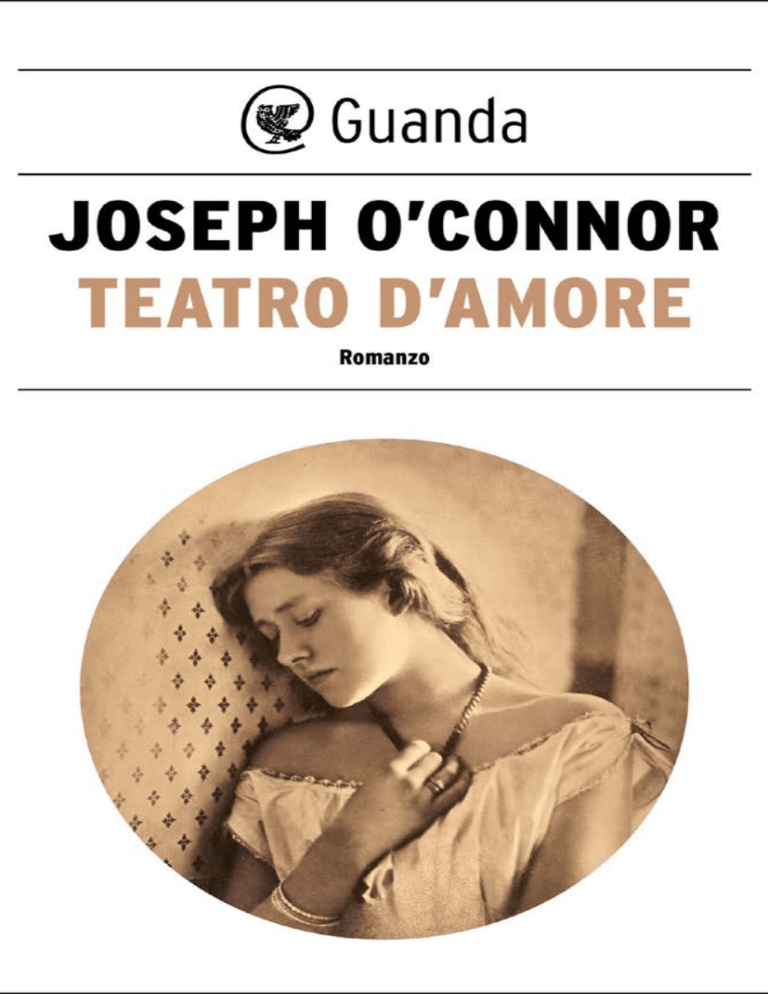

JOSEPH O’CONNOR TEATRO D’AMORE Traduzione di Elisa Banfi UGO GUANDA EDITORE www.guanda.it facebook.com/Guanda @GuandaEditore www.illibraio.it Titolo originale: Shadowplay La traduttrice ringrazia Daria Panettieri e Silvia Albesano per la consulenza. In copertina: Ellen Terry in una fotografia di Julia Margaret Cameron © Artokoloro / Alamy Foto Stock Grafica: Giovanna Ferraris /theWorldofDOT Progetto grafico: theWorldofDOT Progetto grafico ebook: Guido Scarabottolo ISBN 978-88-235-3013-3 © Joseph O’Connor, 2019 © 2021 Ugo Guanda Editore S.r.l., Via Gherardini 10, Milano Gruppo editoriale Mauri Spagnol Prima edizione digitale: luglio 2021 Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. Per Carole Blake Abraham « Bram » Stoker, impiegato e in seguito direttore generale­di un teatro londinese, scrittore part-time, nato a Dublino­nel 1847, morto a Londra nel 1912 senza aver conosciuto il successo letterario. Henry Irving, nato John Brodribb nel 1838, morto nel 1905, il più grande attore shakespeariano della sua epoca­. Alice « Ellen » Terry, nata nel 1847, morta nel 1928, l’attrice più pagata d’Inghilterra, molto amata dal pubblico. Si dice che il suo spettro infesti il Lyceum Theatre. In ogni essere che vive c’è una seconda natura praticamente sconosciuta a tutti. Tu, lettore, hai una persona reale nascosta sotto la tua personalità più nota e quasi nessuno la conosce. È la parte migliore di te, la più interessante, la più curiosa, la più eroica, e spiega ciò che, in te, ci confonde. È il tuo io segreto. Edward Gordon Craig (figlio di Ellen Terry) Da Ellen Terry and Her Secret Self ATTO I Amore eterno Victoria Cottage Hospital, presso Deal, Kent 20 febbraio 1908 Mia carissima Ellen, perdonami per aver tardato fin troppo a risponderti. Come avrai dedotto dall’intestazione, non sono stato benissimo, ahimè. Nel corso di questo malaugurato inverno le preoccupazioni finanziarie e l’affaticamento per il troppo lavoro mi hanno indebolito al punto da farmi crollare come un vecchio cavallo da tiro sul ciglio della strada. Di buono c’è che i danni permanenti sono pochi, dicono. Quella santa della mia consorte si è trasferita qui da Londra anche lei, in una pensioncina sul lungomare, e viene tutti i giorni con l’omnibus a leggere per me, almeno possiamo continuare a irritarci a vicenda, felicemente, come solo marito e moglie sanno fare. Ci piace litigare per inezie quali tramezzini e democrazia. E riesco ancora a battere a macchina, come vedi. La scorsa notte ho sognato Tu-Sai-Chi – nell’Atto III dell’Amleto – e a un certo punto sei arrivata anche tu, come un fruscio d’alberi all’orecchio di un uccello stanco, così eccomi qua, in ritardo, ma con tutto il cuore. Trovo splendido che tu stia mettendo insieme le tue memorie, ma che spavento sarà per i mariti ignari! Mi chiedi se mi sono rimasti programmi del Lyceum, bozzetti per i costumi, disegni o Kodak di Henry, liste di inviti alle prime, menu eccetera. Temo purtroppo di non avere più nulla del genere. (Sei ancora in contatto con Jen?) Quasi tutto quello 15 che avevo l’ho ficcato nelle mie Reminiscenze e poi, dopo la pubblicazione del libro, l’ho scaricato alla British Library (cinque valigie piene), tranne un paio di cosette personali di nessun interesse o utilità per gli altri. Riguardo invece al plico di lettere del povero Wilde, ti ricordi bene: ne avevo, ma ho ritenuto saggio bruciarle quando è finito nei pasticci. Quello che ho te lo allego: un mazzetto di pagine di diario e appunti che ho raccolto in maniera discontinua nel corso degli anni, e che avevo cominciato a trasformare in un romanzo dallo stile piuttosto diverso dal mio solito, o forse in un pezzo teatrale, non lo so. La speranza era di terminare questa scocciatura prima di rimbambirmi. Ma ora che ho perso l’antico vigore, non mi sembra verosimile. In ogni caso, dato che non ho risparmi e la casa di Londra è pesantemente ipotecata, devo radunare le forze che mi restano per trovare un impiego che renda bene, e i miei scarabocchi non hanno mai reso niente. Il piano è di andare in Germania, magari ad Amburgo o a Lubecca, lì la vita costa meno, e Florence parla la lingua. In verità ormai siamo un po’ troppo vecchi per emigrare, ma tant’è. Tornando ai miei sgorbi: alcune parti sono ultimate, altre ancora in forma di diario. Avevo intenzione di cambiare i nomi, ma non mi ci sono mai messo – il tuo, essendo parte di te, mi sembrava troppo bello per cambiarlo – e poi, qualche mese fa, mi è capitato tra le mani il curioso volume di un americano, un certo Adams, il quale scrive di se stesso in terza persona, come se fosse un personaggio di fantasia, un approccio che mi ha intrigato, devo dire, e allora ho pensato di lasciare i nomi così com’erano. Poiché nelle vicende che racconto compari anche tu, i reperti stuzzicheranno la tua curiosità, quanto meno, e magari ti strapperanno addirittura un sorriso per gli antichi giorni di fuoco e gloria, la follia di quel pe­riodo. Ti imbatterai anche in un paio di brani di un’intervista concessa tempo fa allo Spectator da un’attrice inarrivabile. C’è la trascrizione 16 delle risposte, ma non delle domande, chissà perché. Se qualche tavola del relitto può tornarti utile per le tue memorie (ne dubito), aggiudicatela pure. Anzi, magari chiedimi, prima. Buona parte dei materiali è stenografata con il me­todo Pitman, che mi pare tu conosca. In caso contrario, di certo lo conoscerà qualche ragazza del paese oppure c’è sempre il servizio di segretariato della signorina Miniter­, vicino a Covent­Garden – vedo la strada con chiarezza ma non mi viene in mente come si chiama. Magari ti ricordi della signorina Miniter. Comunque è sull’elenco. Una parte è in un codice che perfino il suo creatore ha dimenticato. Mi domando cosa stessi cercando di nascondere, e a chi. Allora, bellezza, amica adorata, è un pensiero divino immaginare le mie parole che penetrano nel tuo animo, perché qualcosa di me si fonderà con qualcosa di te e ci troveremo sotto la stessa pioggia, per una volta sotto lo stesso ombrello. Con tanto affetto per te e la tua famiglia, stella mia dorata, e buon compleanno: settimana prossima, vero? Sempre tuo, Bram P.S. Come tante storie strepitose, comincia su un treno. 17 1 In cui due gentiluomini di teatro sono in viaggio da Londra a Bradford Appena prima dell’alba, 12 ottobre 1905 Tra spire dense di caligine ruggisce, nero e caldo, il mostro; stride e rutta l’acre fumo bilioso, un fetore di cordite. Tuono e ceneri, macchinista, fuochista, ghisa annerita e fulgido attrito, lo sferragliare sulla via d’acciaio e quercia secolare, lo sfrigolio di rugiada sui fianchi. Le volpi nelle tane. I cerbiatti balzano, guizzano. Sulle siepi funeste i falchi volgono occhi sbarrati. In un ombroso scompartimento di prima classe dell’espresso partito all’alba da King’s Cross, i due gentiluomini di teatro sono seduti uno di fronte all’altro, avvolti in coperte, sciarponi cenciosi, miseri guanti lisi, e in un miasma di malumore mattutino. Il loro alito, sebbene leggero, forma sfere di vapore. Non sono ancora le sette. Individui notturni, è insolito che siano svegli così presto, a meno che non stiano rincasando da qualche locale. Henry Irving ha appoggiato gli stivali sul sedile di fronte e studia, intorpidito, il copione di un melodramma agghiacciante, The Bells, che nel corso della sua illustre carriera ha interpretato centinaia di volte, da Londra a San Francisco, da Copenaghen a Monaco, e allora perché ha bisogno del copione, e perché prende ancora appunti dopo tanti anni, e borbotta pezzetti di dialogo con gli occhi semichiusi, rivolto ai campi in corsa fuori dal finestrino? Il suo compagno siede ben diritto, come se stesse compiendo un esercizio yogico per raddrizzare la colonna. Regge davanti a sé il libro che sta leggendo, come uno scudo. Il treno avanza cigolando verso le periferie settentrionali di Londra. Sono passati svariati secoli da quando si sono scambiati l’ultima sillaba o anche solo uno di quegli sguardi ammiccanti e 18 beffardi, con tanto d’occhi, che fra teatranti sono il linguaggio corrente. Gli zampetti di pecora e le anguille in conserva comprati di fretta alla stazione sono ancora intatti e, nonostante il freddo, sudano in lerci involti di giornali vecchi. La bottiglia di madera appoggiata a terra ha invece subito un assalto. Ne restano poche gocce, forse per rassicurare i bevitori di non essere il genere d’uomini che si attaccano a una bottiglia di madera sul taxi che li sta portando alla stazione prima delle sette del mattino e la finiscono sul treno prima delle otto. Tra loro vige il vincolo massonico delle coppie anziane, che hanno navigato a lungo alle strane latitudini della monogamia, tra i suoi frastagliati arcipelaghi; che sanno molte cose, hanno visto molte cose, hanno perdonato quasi tutto; che si sono già dette tanto tempo addietro tutto quello che c’era da dire, e non era poi molto. « Che robaccia stai leggendo? » chiede Irving, con il tono dell’attore consumato che stia dando una dimostrazione di « sofisticata noia » a un pubblico di bocca buona. « Una storia di Chislehurst » risponde Stoker. « Oggesù. » « Chislehurst è una cittadina interessante sotto molti aspetti. Ci è morto in esilio Napoleone III, dopo atroci sofferenze. » « Figurati che adesso un mucchio di gente ci vive, fra atroci sofferenze. » La giornata si prospettava lunga e tesa. Un cielo scarlatto, chiazzato di sangue, screziato di ditate nere e d’oro scagliato lontano a manciate. Poi un’alba acquosa che sorge dalle paludi, tenui azzurri, grigi e verdi infangati, come il far del giorno nell’acquerello di una vergine. A intervalli, faggi sparsi, platani, sorbi; poi un folto d’olmi regali, sferzati dal vento, e le V delle oche selvatiche che fendono il vasto cielo come frecce indicanti qualche immensità. Fuori dal finestrino appannato e unto, il principio delle regioni interne: le luci remote dei paesi, le ciminiere e i campanili, le fornaci e le cave servite dalle nuove vie metalliche. Tra i paesi i prati dolci, zuppi, con stalle, fienili e spaventapasseri croci19 fissi; le alzaie lungo i canali verdi e placidi, le dimore signorili e i loro frutteti circondati da muri di mattoni rossi, i labirinti, i casotti dei custodi e le canoniche. Somiglia tanto alla campagna irlandese, eppure non le somiglia affatto. Qualcosa di diverso, indefinibile, una certa qualità della luce, una tristezza, forse, un’assenza che è una presenza. Benvenuti in un’assenza chiamata Inghilterra. Il brontolio del treno che sbuffa su per la Stubblefield Hill, il ponderoso dondolio quando rotola giù dalla discesa, un impeto sconcertante sulla curva in pendenza, e di tanto in tanto un’improvvisa pesantezza, un picco drammatico preoccupante, quando la carrozza stride o sbanda con uno scossone. Il baule legato con le corde sulla cappelliera sopra le loro teste si sposta – il facchino voleva metterlo nel vagone merci, ma Irving si è rifiutato – e ora sfila il limitare di un paese. Il retro di piccole abitazioni scorre lento sotto la pioggia. Cordicelle per il bucato appese ai davanzali o tese sopra cumuli di spazzatura a cui cani furiosi cantano la serenata. Un bambino dal viso sudicio saluta da una finestra senza vetro. Un levriero pelle e ossa strattona la catena. Il cielo talmente scuro che sembra nero, e un’unghia rotta di luna e un acquazzone così improvviso e violento da farli voltare entrambi a guardare. Robusto, barbuto, prossimo alla sessantina, Stoker ha ancora l’aspetto dell’atleta che era. All’università di Dublino tirava di boxe, vogava, nuotava. Una volta aveva salvato un uomo dal­ l’an­ne­ga­men­to. Veste un abito in tre pezzi di Gieves & Hawkes di Savile Row, un tweed di uno spigato sottile di moda trent’anni prima. Il pastrano di Huntsman è di frisé pesante, come quello dei generali. Ha un talento da indossatore, pare a suo agio negli abiti, sempre, sebbene quelli che porta stamattina siano stati riparati più volte: ricuciti, allargati, ripresi, rattoppati, proprio come l’amicizia. Le scarpe risuolate, ma su misura, sono appena state ritinte di nero. Le sue mani nodose, con le vene in rilievo, sono quasi oscene, come sgrossate da ciocchi di quercia stagionati. 20 Irving è più fragile, scavato dopo la malattia, scheletrico nel viso emaciato, equino. Ha dieci anni più di Stoker, ma ne dimostra anche di più. Eppure è esuberante, longilineo, inquieto se costretto all’immobilità. Fez di velluto viola, sciarpe di organza e lino, cappa con il collo di pelliccia, pince-nez di madreperla. Righe di kajal attorno ai laghi degli occhi, scuri e stanchi; capelli tinti di nero arricciati dal suo valletto ogni mattina, e questa non ha fatto eccezione. Bastone da passeggio con un minuscolo teschio al posto del pomo (« la testa rinsecchita di George Bernard Shaw »). Come ogni grande attore, è capace di decidere che età dimostrare. Ha interpretato il quattordicenne Romeo e il vetusto Lear nella stessa tournée, talvolta nella stessa serata. Si accende un sigaro corto e tozzo, guarda la pioggia. « Die Todten reiten schnell » dice. I morti viaggiano veloci. La reazione di Stoker è un’occhiataccia di disapprovazione. Il treno entra in galleria. Visi sfarfallanti. « Puoi anche piantarla di guardarmi così, non sei mica la mia balia » dice Irving. « Fumo quando e come mi pare. » « Il dottore ti ha consigliato di smettere. Non c’è bisogno che te lo ricordi io. E lasciami aggiungere che è stato un consiglio costoso. » « ’Fanculo il dottore. » « Ti sarei grato se restassi in vita almeno fino allo spettacolo di stasera. » « E perché? » « È troppo tardi per disdire l’affitto della sala e perderemmo la cauzione. » « La tua sollecitudine è commovente. » « Ma se vuoi suicidarti, sono affari tuoi. Anzi, se sei intenzionato a farlo, prima è, meglio è. E non dire che non ho cercato di impedirtelo. » « Certo, mammina. Sei sempre così premurosa. » Stoker non abbocca. Irving fa tiri insipidi dal sigaro, gli occhi cisposi lacrimano come se buttassero whisky grezzo. Sem21 bra un vegliardo di mille anni, una grottesca imitazione di se stesso. « Comunque, magari sono fortunato, Brammy. » « In che senso? » « Magari finisco come quello là, nel tuo libercolo. Il nonmorto, signori! Il vecchio Draccus. A girare a Piccadilly affondando le zanne nella carne di giovani desiderabili. Può andare peggio, nella vita, no? » « Sto cercando di leggere. » « Ah, sì, Chislehurst. La Bisanzio delle periferie. » « Stiamo pensando di trasferirci lì, se proprio vuoi saperlo. » « Vuoi dire che tua moglie sta pensando di trasferirsi lì e tu le vai dietro, come al solito. » « No, non è quello che volevo dire. » « Quante storie! » « Ma sta’ zitto. » « Tua moglie farebbe un figurone con i pantaloni, questo glielo concedo. Ma dimmi, tu come farai a entrare nel suo corsetto? » « Questo tuo presunto umorismo è penoso. Da adesso in poi, non ti ascolto più. Tanti saluti. » Irving fa una risatina di gola, dolorosa, e si cala in una nuvola di fumo e sonnolenza. Stoker allunga la mano e gli strappa il sigaro dalle dita, lo spegne in una vecchia scatola di latta che una volta conteneva pastiglie per la raucedine. Se la porta dietro apposta: con certe cose, si rischia una disgrazia. Guarda il panorama invernale, il turbinare della neve tra le querce, i lunghi muri di sassi e le siepi. Le infinite risme di poesia che quel paesaggio ha ispirato. Bruciagli un’abbazia e l’irlandese impugnerà la spada. Bruciala a un inglese e impugnerà il calamo. Ora con lui c’è Ellen, la sua risata lieve, gentile, una sera in cui passeggiavano lungo il fiume a Chichester, uno di quei ruscelli che d’estate si prosciugano. Come si chiamano? Con un battito di ciglia la rimanda nella terra di pascoli dorati da cui è venuta. 22 Una vecchia canzone, sentita anni prima a Galway, gli ha tenuto compagnia tutta la mattina come un fantasma. The sharks of all the ocean dark Eat o’er my lover’s breast. His body lies in motion yon His soul it ne’er may rest. « I’ll walk the night till kingdom come My murder to atone. My name it was John Holmwood, My fate a cruel wrong. »* Chi saprebbe spiegare da dove venga, questa capacità delle canzoni di diventare compagne di viaggio, di perseguitarti? Nel buio del primo mattino, la strana ballata era sorta dalla bacinella della rasatura o forse l’aveva guardato dalle lande oltre lo specchio, per un motivo a lui incomprensibile. E ormai sa che lo accompagnerà per tutto il giorno. Sta cercando di ricordare qualcosa in più della prima volta in cui l’ha sentita. Tutti gli scrittori falliti – e il nostro ha fallito clamorosamente – sviluppano un’amnesia terapeutica, senza la quale la loro vita sarebbe intollerabile. Ma oggi non funziona. Carna, contea di Galway. Il suo ventesimo compleanno. Vicino alla tenuta di Ardnaghreeva. C’era andato per lavoro, al tribunale, prendeva appunti, quando era stata annunciata una sospensione del processo per l’omicidio dell’intendente di Lord Westenra, un certo Bannon. I venti minuti previsti erano diventati un’ora, poi due. Era uscito a prendersi da bere. La gente parlava in gaelico. Si era sentito sperso, inquieto, spaventato pur non sapendo da cosa. Molti erano scalzi. I bambini scarni come vecchie chiavi. Non se lo spiegava. Erano pas* Gli squali nell’oceano scuro / Si ciban sul petto dell’amato mio. / Laggiù il suo corpo giace senza posa / E mai troverà pace l’anima sua. « Camminerò fino alla fine dei tempi / Per espiare il mio assassinio. / Mi chiamavo John Holmwood / E crudele fu il mio destino. » (N.d.T.) 23 sati vent’anni dall’atroce carestia; perché erano ancora cadaverici e cenciosi? Anzi, perché erano ancora lì? Una donna talmente magra che si vedevano le ossa delle braccia cantava una ballata, ma le parole erano in inglese. Qualcuno gli aveva detto che si intitolava Little Holmwood. E poi era arrivata la terribile notizia dal tribunale. Il magistrato era morto, solo nella sua camera, si era seduto per firmare la sentenza di morte, ma nell’istante in cui aveva indossato la parrucca nera il cuore e gli occhi erano scoppiati. Il sangue era sgorgato a fiumi, inzuppando il pavimento, finché di lui erano rimasti solo la carne e le ossa, come un abito svuotato. Il prigioniero era fuggito. L’« opera del diavolo » si era compiuta. Qualcuno dei presenti annuiva serafico, altri si facevano il segno della croce o si allontanavano. La donna che cantava la ballata non si era mai interrotta. Di ritorno a Dublino, non trovava pace, scosso dal fatto di cui era stato testimone. C’era qualcosa di terrificante nell’insensibilità della donna, forse era per quello. Mormorii oscuri lo tormentavano, come se fosse stata la ballata a causare la morte del giudice. Non riuscendo a dormire, aveva fatto ricorso al laudano, che non aveva funzionato, anzi l’aveva fatto sentire peggio, sconnesso, preda di visioni rosse. La sera dopo era andato a teatro, ci era arrivato tardi dal lavoro, al castello di Dublino. Qualche mese prima aveva cominciato a scrivere recensioni per le pagine letterarie di un giornale. Niente soldi, ma almeno gli ingressi erano gratuiti. Era arrivato durante il terzo atto. Fuori infuriava il temporale. Inzuppato, infreddolito, al buio non era riuscito a trovare il suo posto quindi era rimasto nel corridoio, vicino alla sedia del suggeritore. I lampi scintillavano negli alti finestroni del teatro, che una volta, come molti vecchi teatri, era una chiesa. I sussulti del pubblico fulminato. Henry Irving si era interrotto a metà della scena per guardare il pubblico, torvo, gli occhi ardenti sotto le luci a gas. Il cerone gli colava lungo i contorni del viso, come colore rovesciato 24 su una mappa, le goccioline gli cadevano sugli stivali, il farsetto e i lunghi riccioli intrisi di sudore; la spada di legno dipinta d’argento luccicava sotto le luci, brillava come la cotta di maglia illuminata dalle saette. Per un tempo che era sembrato interminabile non aveva detto nulla, tenendo lo sguardo fisso e basta, e avvicinandosi a poco a poco alla ribalta, la mano sinistra sul fianco, si era pulito la bocca umida con la manica. Derisorio: così li guardava. E poi aveva sputato. Tra i rinnovati sussulti, aveva ripreso a recitare le sue battute, facendosi sentire, perché il loro disgusto non lo preoccupava affatto, anzi era essenziale, parte dello spettacolo, un dono senza cui quella rappresentazione della malvagità non sarebbe esistita. « È questa l’ora più stregata della notte, quando SI DISSERRANO i cimiteri... » Al che aveva spalancato le fauci ed emesso un rantolo tremolante. « E L’INFERNO STESSO contagia questo mondo con il suo respiro! » Rabbrividendo, si era stretto la gola, come se gli venisse da vomitare. « Ora potrei bere sangue bollente e compiere atti tanto amari... » aveva detto, farfugliando poi le parole terribili: « che IL GIORNO TREMEREBBE A GUARDARLI ». Il pubblico gridava. E lui rispondeva gridando a sua volta. Non un urlo né un ruggito: uno strillo femmineo. Strappando la spada dal fodero, roteandola in aria, continuando a strillare come una banshee. Faceva paura, era sconcertante, perfino. Un uomo non avrebbe dovuto strillare. Qualcuno l’aveva fischiato, accennando ad andarsene, altri si erano alzati in massa acclamandolo come all’opera, dalla balconata era calato il rombo dei tacchi pestati sul pavimento di legno. Stoker, incalzato dalla ressa nel corridoio, era assetato, fiacco. Si era voltato a guardare il settore più economico, dietro la gabbia. Teppisti, alcolisti, rivoltanti rigurgiti. Vagabondi rugosi e rognosi, travestiti a ore. Donnine, donnacce, imbroglioni in cerca di guadagno. Truffatori, ciarlatani, monelli e nanerottoli, le Bridget in caccia e le Kitty in cocci. Trasudanti, trincanti, ba25 ranti, picchiatori, scassinatori, ragazzi di strada, soldati in licenza, la feccia stroncata, allibita dei mangiatori di papaveri, rifugiati fuggiti dai baracconi e dai burlesque dei budelli. E l’odore. Gesù. Ti investe come una ventata, strati di fetido fetore e spurgo giallo d’occhi come il fumo di un treno per il Purgatorio. Perché ci vengono? Stoker non lo sa. Sa solo che venirci, ci vengono e sempre ci verranno. Se gridano per il dolore della loro insignificanza, nessuno li ascolta. Gli serve qualcuno che gridi per loro. Henry Irving. Sul treno per Bradford, i ricordi affiorano al presente indicativo, come se Stoker ripensasse all’altro uomo che ciascuno contiene. Debole, tremebondo, il giovane critico riesce a uscire in strada e fa il giro del teatro per andare all’ingresso degli artisti. La folla ha già cominciato a radunarsi. Lo spettacolo è ancora in corso – si sente il vociare smorzato degli attori – ma la gente è lì, sotto la pioggia. Dieci, venti, presto a centinaia. Si avvicina una carrozza coperta, i cavalli nervosi, scalpitanti, il conducente grida ai presenti di spostarsi, o qualcuno ci andrà di mezzo. Arriva la polizia e cerca di arginarli, la ressa spinge verso la porta, invoca il suo nome. Irv ing. Irv ing. Tutt’a un tratto appaiono due uscieri, uno con l’ombrello, l’altro con un baule, e lo scortano fuori come un pugile che scende dal ring, attraverso la tempesta di taccuini imploranti un autografo, attraverso la macabra foresta di forbici imploranti una ciocca di capelli, fin sulla scaletta retrattile della carrozza. Lui indossa ancora gli abiti di scena ma si è buttato sulle spalle un impermeabile e ha in mano una bottiglia di champagne. Mentre la carrozza si allontana lungo Sackville Place, la polizia riesce a trattenere la calca. « Mi faccia la gentilezza di restare lì, signore, la via è chiusa. » « Lavoro al Castello » risponde Stoker, a voce bassa, mo26 strando il tesserino che tiene nel portafogli. « Affari governativi. Le conviene lasciarmi passare. » Perché lo segue? Cosa pensa di fare? L’ultimo tram per Clontarf sta per partire dalla colonna di Nelson, bisogna che lo prenda, e invece no. Più avanti, la carrozza si sta avvicinando al ponte. Lui si avvia pian piano, incespicando sul marciapiedi untuoso, aguzzando la vista, ora accelera. All’altro capo del ponte la carrozza è bloccata da una mandria che viene condotta al mercato, e riesce a raggiungerla. Quando scatta di nuovo in avanti, in un campo minato di sterco, anche lui prosegue. Fino al Trinity College, dove ha preso la sua laurea mediocre, lungo Nassau Street, su per Dawson Street, costeggiando il Green, le vetrine dei negozi luccicanti di pioggia. Sotto le fronde di un pioppo gocciolante, sul limitare del parco, osserva il cocchiere dall’alto cappello scendere e aprire la portiera. L’hotel Shelbourne scintilla come un palazzo in un’illustrazione natalizia, le lampade di cristallo sfavillano sui loro sostegni. Per qualche motivo c’è un ritardo. Immagina le stanze, vede se stesso muoversi dall’una all’altra, il grande splendore della sala da ballo con i marmi italiani e le dorature, l’orchestra che suona la Sinfonie de Fanfares di Mouret, ritratti di giudici e aristocratici nelle alcove, secchielli del ghiaccio, bottiglie capovolte, ostriche sgusciate, mele innocenti, cameriere che spolverano con discrezione statuette nude. Con l’occhio della mente vede Irving imporsi in quella fornace opulenta, i camerieri gli prendono il cappello, i guanti, il bastone, il maître gli indica un tavolo riservato, dietro le felci. Pioggia sui pioppi. Un concierge e un valletto escono di corsa dalla porta a vetri con gli ombrelli. Dalla carrozza discende un’elegante signora con una lunga pelliccia. Si sofferma un istante, guarda il cielo, entra nell’hotel. Lo zoccolio della carrozza si allontana. Un ruscello impetuoso d’inverno, d’estate asciutto. 27 2 In cui viene consegnata una recensione e si evita un visitatore indesiderato Nella bettola in un vicolo dalle parti del mercato della frutta, chiede un tazzone di un liquido che si spaccia per caffè e lo corregge con una dose di rum giamaicano duro, della marca che costa di meno e attossica di più. Trovarsi lì, insieme alle puttane e ai soldati ubriachi, la feccia della città notturna, gli emarginati. Gli piace ascoltarli blaterare, che sugo, che astio. Gli si rivolgono chiamandolo « vostro onore », appellativo non del tutto ironico. Lo considerano un tipo strano, una specie di negromante; li sconcerta la sua scrittura stenografica. A volte gli chiedono di spiegare le rune del suo taccuino, stentando a credere che un simbolo scarabocchiato possa essere una parola. Hanno ragione. È difficile crederci. Lui bada di rivolgersi a tutti con rispetto. Trovarsi in mezzo al popolo della notte è una cosa che lo acquieta. Nella sua stanza, non riesce a scrivere. Le parole vanno in cenere. Lì zampillano gorgoglianti, sulla scia del rum. Gli piace guardare i contadini stanchi che arrivano dalla campagna sui loro carretti, con gli occhi di fuori; i commercianti che tornano dai quay carichi di casse di mele americane, fiori olandesi, farina di mais inglese; i macellai imbrattati di sangue. Pensare che la città dorme mentre tanta vita brulica... lo fa sentire un cospiratore. Chino sulla pagina, senza smettere di stenografare, in mezzo a quanto vi è di più inopportuno, sudicio, deliziosamente malizioso, si accorge che la canzone gli fa compagnia, lo accerchia come un fantasma dickensiano, un’imprecazione colpevole, e si domanda se lo lascerà mai in pace. 28 O Mother, where’s the bonny boy Come here last night to stay? « He’s dead in Hell, no tales can tell » Her father he did say. « Then Father, cruel Father, you shall die a public show For the murder of John Holmwood, Who ploughed the lowlands low. »* Ora cammina lungo i quay settentrionali del Liffey, affronta di petto la lastra del vento, in un turbine di gabbiani sporchi e giornali vecchi. La strana desolazione di Dublino in una notte feriale, vuota, spettrale, omicida. Nel fine settimana c’è speranza che Lady Wilde dia una delle sue serate: giovani raffinati, uomini e donne, arguzie, buon cibo, civetterie sulla scalinata elegante dove capita di incontrare una bellezza, magari una versione migliore di sé. Ma il mercoledì sera a Dublino è il culmine della solitudine: finestre buie, portoni chiusi, negozi sbarrati, uffici vuoti, pensieri notturni che gli balzano addosso appena tenta di dormire. L’unico modo per sopportarlo è camminare. Spunta già la prima luce. I pescherecci diretti all’estuario trascinano sottane di reti verso la distesa marina. Le ultime puttane inzaccherate scappano a casa alla spicciolata. Lui ha paura di guardare l’orologio da taschino, non vuole sapere che ore sono. La baia giganteggia nella sua mente, i cavalloni, il lugubre lamento della sirena antinebbia del faro. Il fantasma di un marinaio affogato, incatenato all’albero di una nave incrostata di ghiaccio, la vela cucita con sudari di impiccati. Un’immagine di un pezzo teatrale che sta cercando di scrivere. Ma che ancora non ha preso forma. Altri scrittori irlandesi che conosce sono interessati al­l’Ir­lan­ * Madre mia, dov’è quel ragazzo carino, / che iersera da me è venuto / « All’inferno è precipitato, come una tomba muto » / Rispose suo padre invece. / « Padre crudele, meriti la morte / Per aver dato a John Holmwood la stessa sorte. » (N.d.T.) 29 da. Ha provato a leggerli, a trovare delle affinità, ma senza riuscirci. Quelli si sono organizzati in club, piccole accademie di pipate e misticismo, che si incontrano il lunedì sera per immergersi nel crepuscolo celtico o tradurre poemi epici che nessuno, sano di mente, vorrebbe leggere, in nessuna lingua; e se ne tornano in tram nei sobborghi. Leggende, miti, fate, banshee, le cose su cui sua madre, di Sligo, si metteva a borbottare dopo un paio di sherry. Polverosa robaccia ibernica, stantia, ricordata solo dai trapassati e dai matti. Deve ammettere che possiede un certo impeto sonoro, eppure lo lascia indifferente, come guardare la pioggerella. I manichini effemminati che latrano su quest’isola di ubriaconi falliti, mai denunciati per essersi dimostrati dei mascalzoni vanagloriosi, dichiarati eroici e ammirevoli senza mai essersi dimostrati tali, gli sembrano privi di ombreggiature, pallide imitazioni di una cosa innominata, disegni infantili quando ci vorrebbe un Caravaggio. Almeno in teatro dev’esserci un pubblico. Altrimenti lo spettacolo finisce presto. Passa la Dogana, entra in un vecchio e cupo palazzo di uffici che da un secolo disprezza il proprio riflesso nel Liffey, attraversa l’atrio dal pavimento lastricato, sale le scale ripide e buie, il corpo forte scricchiolante di stanchezza. Al terzo pianerottolo si ferma davanti a una porta la cui targa annuncia redattore notturno. Senza che abbia il tempo di bussare, si apre. Il signor Maunsell lo squadra. « Bram, ragazzo mio. Sei uscito presto. Non fa un freddo terribile? » « A dire il vero, sono stato fuori fino a tardi. » « Dai, entra un attimo, che stavo per mettere a mollo il tè. Cos’hai lì? Questa settimana non mi aspettavo niente da te. » « La mia recensione. Henry Irving. Ieri sera, nell’Am­leto. » Il redattore notturno si sfrega l’occhio destro e si lascia sfuggire un raggelante sbadiglio di scoramento mentre dà un’occhiata alle pagine. La pipa di argilla che ha in bocca è vuota, ma la succhia lo stesso; il fischio bavoso è una di quelle piccole sgradevolezze che sembrano ancora peggiori quando si è stanchi. È un ometto che, in qualche modo, nelle ore di semioscuri30 tà, sembra più piccolo di quello che è, un bellimbusto minuto con l’ombretto verde smeraldo, un panciotto frusto dai bottoni di porcellana e bretelle scarlatte. Dicono che abbia un’amichetta, a Kimmage. « Amleto, eh, Bram? ‘Dubita che le stelle sian di fuoco...’ » « Esatto. » « Guarda, non lo so, non... Un po’ pesante per noi? I lettori del Dublin Mail, col bene che gli voglio, non li definirei propriamente degli esperti del Bardo. » « Non serve essere degli esperti per apprezzare uno spettacolo. Nemmeno io sono un esperto. E non lo era nemmeno Shakespeare. » « Shakespeare non era un esperto di Shakespeare? » « Lui si riteneva un artigiano. Al pari dei carpentieri del suo teatro. » « Avevo già intenzione di dirti una parola sul teatro, Bram. Non è una cosa per bene. È un pochino sconveniente, le signore si lasciano andare, qualcuno dei ragazzi fa un po’... Capito? » « Un po’ cosa? » « La checca? Io sono un uomo di mondo, figurati, ma devo pensare agli inserzionisti. Magari potresti ampliare i tuoi orizzonti? » « In che modo? » « Hai un gatto, per caso? » « No, non ce l’ho. » « Ai lettori piace sempre un bell’articoletto commovente su un micio. Soprattutto se gli manca una zampa. » « Lo terrò presente. » « O il povero, vecchio cane fedele che non vuole lasciare la tomba del padrone, eh? Queste cose se le bevono e non gli bastano mai. O un bravo ragazzo lavoratore che finisce in brutti giri e si dà al gin, finché va fuori di senno e strangola la fidanzata, mi spiego? Una favoletta moraleggiante. O magari la rovina e a lei non resta altro che fare la vita. Oggigiorno con la temperanza vendi una vagonata di copie. » 31 « Irving ha dichiarato in diverse interviste che ha intenzione di rendere rispettabile il teatro. » « Però ‘una rosa, anche se la chiamiamo con un altro nome’... Non ti dispiace, vero, se ti parlo con franchezza? C’è gente che non si fa scrupolo di dire che il tuo amato Irving è un pochino tocco. » « In che senso? » « Un pagliaccio da pantomima incensato, un imbonitore carnevalesco. » « Io lo considero un grande artista e un genio senza pari. » « Buon per te. Io lo considero un coglione. » « Posso offrire la recensione a qualcun altro. Dato che non mi paghi, non puoi volermene. » Maunsell ridacchia. « Ma a te non ti paga la regina, bello? I mezzi non le mancano, quant’è vero Iddio. » « Quindi la pubblichi? » « Che fretta c’è? Fermati un attimo e prenditi un tè. » « Ho bisogno di saperlo, adesso. » « Lasciati dire che sei ben strano, giovane Stoker. » La convocazione della sveglia è un trillo sconquassante. A tastoni, dal letto, la mette a tacere. Per un istante, nel riflesso dello specchio del guardaroba c’è il suo defunto padre, con in mano la gabbia nera degli uccelli; immagine residua di un sogno agitato. Il tanfo del vaso da notte si leva nell’angolo, la pioggia ghiacciata batte rabbiosa sulla finestra. Quaranta minuti di sonno sono meglio di niente. Ma sono pur sempre quaranta minuti. Un quarto d’ora dopo sta correndo sulla spiaggia di Clontarf, a piedi nudi, in calzoni da fantino e canottiera da pugile. Corre due miglia tutte le mattine, con ogni clima, e lo fa ormai da anni, è diventata un’abitudine. Da bambino era spesso malato, costretto a letto per mesi, anni. Non permetterà che succeda di nuovo. Ascolta il rumore dei suoi piedi sulla sabbia, lo sciabordio 32 delle ondine quando pesta i rigagnoli, il vento a raffiche, il sibilo della schiuma cremosa, il metronomo interiore del suo respiro. Si ferma e sferra qualche pugno, poi cento flessioni e un tuffo. Il freddo scioccante dell’acqua, il sapore del sale. Sopra di lui la vasta cupola del cielo irlandese, placido, vitreo, sempre uguale, una campana trasparente sotto la quale gli esemplari appassiscono in attesa dell’ultimo esperimento. Ora vede il traghetto di Kingstown, al largo nella baia, che ondeggia in direzione del faro di Muglins prima di affrontare la traversata verso Holyhead. Per lui il richiamo di Londra è talmente forte che avverte il pericolo di quel magnetismo. I suoi pochi viaggi nella capitale, per lavoro, l’hanno lasciato senza fiato, febbrile, come se nella polvere di Piccadilly ci fosse qualcosa destinato a resuscitare la sua infanzia cinerea. La città l’ha visto accaldato d’estate, pietrificato d’inverno, assetato nei grandi parchi, affamato nelle gallerie, sgomento negli enormi musei zeppi di bottini imperiali, restio ad aprire bocca per paura che gli indigeni si facessero delle idee sul suo accento. I mendicanti di Holborn hanno un tale ardore da far pensare che siano loro a governare, in segreto, che le classi alte siano comparse inconsapevoli in quello spettacolo. E poi Londra ha troppe strade nascoste, troppi vicoli e vicoletti dove si trova di tutto, basta pagare. I tuguri dietro la stazione di Paddington, il giardino di piacere a Chelsea, la mappa segreta di una città ribollente di torbide disponibilità. Un sussurro al club, un cenno, un assenso silenzioso indicano la via. Lui teme le destinazioni. Qualche volta ha preso in considerazione gli Stati Uniti, magari Chicago, o Boston, New York. Si dice che là uomini e donne possano ricostruirsi una vita, ricominciare il loro viaggio con nuove prospettive e abitudini, nuovi modi di parlare, perfino un nuovo nome, se necessario. A nessuno importa da dove vieni. Sei tu a scrivere la tua storia. Ma si domanda se sia tutto vero. Nei suoi sogni a occhi aperti vede i palazzi, i lunghi canyon delle strade, sente il fracasso delle fauci ferrigne delle fabbriche, i nomi dei luoghi, squallidi eppure arroganti: Cincinnati! 33 Il Bronx! Baton Rouge! Però i toni e l’aggressività vibrante di una nuova repubblica non lo attirano. Immagina che alla lunga lo stancherebbero. La consolazione dell’Irlanda è che ormai lì non accadrà più nulla. I giorni della lotta sono finiti, gli anni di guerre e rivoluzioni. Le forche hanno trionfato, in Irlanda, come in India, e come dappertutto. Asserire che la penna vale più della spada significa indulgere a una fantasia, è un modo per incoraggiare quel tipo di spirito ribelle che non porta alcun cambiamento. Si allena con l’ombra sulla spiaggia mentre il traghetto passa e il garzone di stalla porta a spasso i cavalli. A nessuno importa cosa farai perché tanto non farai nulla. E se lo facessi, non avrebbe importanza. Tornato nella sua stanzetta alla pensione fronte mare, mette il bollitore sul fornello a carbone sistemato nella nicchia del camino e si prepara a radersi. È la nona casa in sedici mesi, sempre piccoli appartamenti e monolocali nei paesini della costa a nord di Dublino, stanze in cima alle scale. Presto, probabilmente, traslocherà un’altra volta. Il pensiero del pasto serale con gli altri pensionanti si deposita come la polvere. Un quintetto di miseria, fallimento, mascherate e alitosi perfette nella loro mutua incomprensione. Un tableau vivant (nelle giornate buone) di opportunità perse per sempre, di piselli mangiati col coltello e simili mostruosità. In quale distopia di ruggente vergogna si è avventurato per doversi sedere a tavola con questa confederazione di dannati? Il signor Miggs, il signor Briggs, il signor Lawlor quello alto, il signor Lawlor quello basso e il signor Strange. Il signor Miggs dagli occhi beige, passacarte alla Guinness, originario di qualche posto dell’entroterra dimenticato da Dio ma non dal vento. Andarsene gli aveva prosciugato anche l’ultima goccia di virilità. Le capesante erano più vitali. Il signor Briggs, a quanto si mormorava, aveva insegnato in una scuola femminile di Exeter ma, in seguito a una serie di arresti nei parchi pubblici cittadini, era improbabile che potesse tornare a svolgere la professione. Il signor Lawlor piccoletto aveva la pelle squamosa mentre il suo 34 omonimo slanciato aveva il gozzo e l’abitudine di mettersi le dita nelle orecchie. Il bavoso signor Strange era di una mitezza sconfortante, ma non era di quelli che avrebbero ereditato la terra. « Ah, Stoker » gli avrebbero domandato i derelitti appena si fosse seduto davanti alla minestra di cavolo. « Che si dice di nuovo, al Castello? » Sul davanzale sghembo le sue vecchie copie di Sheridan Le Fanu, Maturin, Cime tempestose, Frankenstein, con le pagine staccate che ne fuoriescono, l’opera completa di Shakespeare che ha impegnato più di una volta. Il profeta nero di William Carleton, rubato dalla biblioteca di Marino. Guida alla camera mortuaria di Monaco. Sulla bacheca di sughero sopra il letto monacale, cartoline ricordo degli attori che ama: William Terriss, Henry Irving, Ellen Terry. Irving l’ha visto recitare sette volte, Ellen Terry tredici. Lei lo strega con le sue doti, la sua presenza. Come i changeling di cui leggeva nei libri di fiabe ammuffiti di sua madre, in lei c’è una magia che sembra ultraterrena, pericolosa. In una cornice di peltro sul davanzale della finestra, il dagherrotipo di due persone il giorno del loro matrimonio: occhi bianchi, aria impettita, funerei abiti neri. Immaginare quelle statue di cera nel compimento dell’atto che li ha resi i suoi genitori è davvero chiedere troppo. Sono emigrati a Bruxelles alcuni anni prima, con le sue sorelle, perché la vita costa meno. Lui ha deciso di restare a Clontarf. Ben rasato, si prepara una teiera di tisana con le alghe che ha raccolto e comincia a sollevare i pesi in sequenza, ansando per lo sforzo, i polsi che pulsano. Le otto, ormai. Deve sbrigarsi. Due libbre, sei, sette. Cerca di grugnire il meno possibile per non turbare la padrona di casa e la sua vecchia madre, che ha l’udito di un segugio. (« Vai su e di’ a quello Stoker che la nostra non è quel genere di casa. » « Il signor Stoker si sta allenando, mamma, smettila di gridare, per l’amor del cielo. » « Lo alleno io, quando scende. Con la punta degli stivali. Brutto muso d’un pezzente protestante. ») Il dolore gli increspa i tendini degli avambracci, contrae, 35 raddrizza, e gli viene da domandarsi se Irving alzi i pesi; sarebbe saggio, per ogni attore. Recitare è una questione fisica quanto verbale, e il corpo si impigrisce, s’indispettisce all’idea di essere abitato. I cattolici credono al dolore come forma di redenzione, di fortificazione; come i contrafforti di un’antica cattedrale, il dolore ti impedisce di crollare. Mortificano il corpo per riscattare l’anima. Di buono c’è che la mortificazione ha uno scopo. Il piccolo bollitore sulla stufa emette un fischio docile, quasi intimidito dallo sfoggio di virilità seminuda a cui gli è toccato assistere. Mentre va ad abbassare la fiamma, vede, attraverso le tendine di pizzo ingiallito, una figura famigliare in strada. È la camminata che riconosce per prima, il suo esibizionismo teatrale, la falcata di un libertino con indosso gli abiti più costosi di quel protettorato dell’impero, un uomo per cui farsi guardare è diventato una forma d’arte. Stoker si accovaccia dietro la mantovana. Non vuol essere visto. Da quello là men che meno. Che ci fa a Clontarf, così presto poi? Perché si è allontanato dalla città? Al pianterreno il campanello trilla, e gli fanno seguito tre forti colpi del battente. Sente la padrona di casa canticchiare fra sé I verdeggianti pendii di Screen mentre zoppica in corridoio, il rumore della porta appiccicosa che si apre. Poi le stampelle della donna sulla scala scricchiolante, il respiro affannoso quando bussa. « Sono io, signor Stoker. Da basso c’è una persona per lei. Non sta per andare al lavoro? » Lui non si muove. Non osa nemmeno battere le palpebre. Punta il dito contro il bollitore. « Zitto, bastardo. » Qualche minuto dopo, uscendo di casa alla chetichella, raccoglie il biglietto da visita e il messaggio buttato giù in fretta, appoggiati sul tavolino dell’ingresso. Mio caro Bram, stamattina stavo prendendo l’aria di mare e sono passato, casomai ti fossi lasciato tentare da una passeggiata igienica. Quel dommage non averti trovato. Un piacere differito. Sempre tuo, Oscar Wilde. 36 3 In cui a un giovane vengono dati consigli per evitare le occasioni di peccato Il paese sembra addormentato, i negozietti sono bui, la facciata delle pompe funebri, esposta alle burrasche, è ammantata di crêpe nero fradicio, ghirlande di coccarde grigie. Accanto ai drappi, una pozza schiumosa dove i cani della madre della padrona di casa stanno ficcando il muso. Odori limacciosi dai depositi, dai cortili invisibili. Il vento fa svolazzare la Union Jack scolorita sul tetto dell’ufficio postale, un rumore come di fiamma tremula, mentre si avvolge attorno all’asta sbatacchiante. Una ragazza in giallo, raggiante, emerge dal vicolo ombroso accanto alla latteria, di traverso sulla spalla sinistra porta un giogo di bidoni del latte anneriti, e lo osserva un momento senza fermarsi, lasciandosi dietro una scia di sapone dolce e caldo. I piedi nudi sono bianchi, i capelli castani sciolti, nello scollo della camicetta pende un crocifisso. Gli torna in mente una mattina a Parigi quando, diretto alla cripta di Notre Dame, era stato avvicinato da una ragazza dagli occhi scuri che gli aveva chiesto indicazioni per Mabillon. Era irlandese, dublinese, l’aveva preso per un inglese e lui, chissà perché, non aveva negato. Sapeva cosa stava succedendo, sulla Guida di Parigi per gentiluomini aveva letto che era il modo in cui si veniva avvicinati da certe ragazze. Lei gli aveva parlato del tempo, delle bancarelle di libri sulla Senna, in mezzo agli studenti che passavano di corsa per andare a lezione all’università, e poi gli aveva chiesto quasi in un sussurro se voleva accompagnarla in una stanza. Era poco lontano, aveva detto, in rue des Canettes. Parlava con tranquillità, senza vergogna. Lui ne era stato intimorito, l’aveva scacciata. Le aveva detto di non avere i venti franchi. Allora dieci, signore. Non 37 c’è motivo di essere timido. Le aveva dato quello che gli avanzava, ma non l’aveva seguita. Adesso ripensa a lei, mentre cammina per le strade bagnate di Clontarf, in mezzo allo sterco e al fango della via quasi vuota, avvolto dal ronzio di mosche invisibili. Quella sera a Parigi il pensiero di ciò che aveva rifiutato gli aveva bruciato dentro così ostinatamente da non lasciarlo dormire. A mezzanotte si era vestito in fretta ed era tornato di corsa in rue de l’Université, ebbro di un ardore che non voleva chiamare lussuria. Il pensiero di mani calde, di una profonda risata irlandese. Il pensiero di essere solo con qualcun altro dentro una stanza. L’atrio della centrale di polizia di Clontarf è piccolo, cupo, tappezzato di volantini di licenze per proprietari di cani, divieti, ordinanze, vecchie allerte sgualcite contro gli incendi boschivi. Un manifesto che notifica la proibizione delle adunanze pubbliche è inchiodato al muro accanto allo sportello. Tutto tace. È ancora in tempo a fermarsi. Quello che sta per fare è una follia. Un tarlo di dolore ferreo gli serpeggia nelle budella. Gli martellano le tempie. Dietro il bancone l’anziano agente lo soppesa, tira fuori da qualche angolo un faldone legato con uno spago e lo apre. « Il signore desidera denunciare un’intrusione. Il suo indirizzo, prego. » « The Crescent, numero 15, all’estremità del paese. È una pensione. Alloggio lì. » « Lei è il signor Stoker, vero? » « Come fa a saperlo? » « Non ne ho idea, a dire il vero. Però la gente parla. » Il poliziotto porta alle labbra senza entusiasmo una tazza smaltata, sbeccata, e sfoglia le pagine rigide con metodo, spostando la striscia di cuoio che funge da segnalibro. Le dita della mano destra sono brunite dalla nicotina. « Quando si è verificata l’intrusione? » « Stamattina presto. Un tipo scuro, robusto, con indosso abiti piuttosto vistosi per essere un uomo. Corporatura media. 38 Cappello di feltro. Per caso guardavo fuori dalla finestra e l’ho visto gironzolare nel giardino sul lato della casa. » « E poi? » « Ho aperto la finestra e gli ho dato una ripassata. » « Verbalmente? » « Verbalmente, certo. » L’agente annuisce e scrive. « Continui. C’è altro? » « Il giardiniere della padrona di casa, il vecchio Hoggen, ha un capanno in quel punto del giardino. Ho visto che quel tipo provava a forzare la serratura e l’ho affrontato subito. Ha ribattuto con esternazioni che può ben immaginare. » « Di che natura erano queste esternazioni? » « Sudicie e scurrili. Riguardo ai protestanti e così via. ‘Britannici dell’Ovest.’ Se l’è data a gambe in direzione della spiaggia quando gli ho detto che in casa avevo un fucile. » « E ce l’ha? » « Cosa? » « Il fucile, in casa. » « Se l’avessi avuto, l’avrei usato. » « È stato sottratto qualcosa, che lei sappia? » « Non ne sono sicuro, direi di no. Ma sono preoccupato per la padrona di casa e sua madre. La madre è invalida. » « Quant’era alto il nostro caro amico? » « Come me, a occhio. » « Aveva qualche tratto distintivo? » « Come le ho detto, il vestiario. Era agghindato in modo piuttosto effemminato. Un cappello floscio e un pastrano con il collo di pelliccia. » « A Clontarf? » « Ascolti, quello che mi preoccupa di più è che l’ho già visto aggirarsi nei pressi del cancello. » L’agente alza i vecchi occhi con solennità, come se quel­l’in­ for­ma­zio­ne fosse importante. « Mi scusi un momento, signore » dice, rifugiandosi nel­l’uf­fi­ cio poco illuminato dietro di lui, dove i suoi compagni parlano 39 e fumano, una polverosa nuvola viola. Scambia qualche borbottio con un collega, un uomo con la testa lustra che non deve aver avuto una vita facile. Torna allo sportello infilandosi un impermeabile. « Facciamo due passi fino alla casa, per dare un’occhiata in giro. » « È proprio necessario? Devo andare al lavoro e sono in ritardo. » « Ci vorrà solo qualche minuto. Avrei bisogno che mi accompagnasse, se vuol farmi la gentilezza. In fondo le sue accuse sono piuttosto gravi. » Ora ripercorre la via al contrario, con l’anziano agente al fianco. Chiacchierano del tempo, degli uccelli. L’agente è di Galway, si definisce « un nuovo arrivato », e l’espressione sembra restare sospesa a mezz’aria, tra di loro. Un ragazzino claudicante diretto a scuola con i libri sotto il braccio, legati insieme da una corda, si volta a guardare quella coppia bizzarra. « Allora lei lavora al Castello, se non sbaglio? » « A quanto pare, sa un mucchio di cose su di me. » « È un posto che ha visto la sua buona dose di sofferenze, negli anni, Dio ne è testimone. Prigionieri che ci sono entrati e hanno detto addio alla luce del giorno. Murati nelle pareti. Sepolti vivi. Ma perdona e dimentica, mi dico io. Eppure c’è qualche fantasma su quei merli che io andrei a tirar fuori. Lei no? » « Io finora non ne ho visti. » « Succedono anche cose che non si vedono, a questo mondo. E che mansioni svolge al Castello, signore, se posso chiedere? » « Sono impiegato all’Ufficio reati minori. » « Tribunale e affini? » « In parte. » « Allora lei è un tutore della legge, signore. Come me. » L’agente apre il cancelletto lagnoso e fa il giro fino al giardino davanti, osservando in silenzio i cumuli di terra simili a sepolture; si avvicina al capanno e ne esamina la serratura. Dà un paio di strattoni al catenaccio, arriccia il naso. Il vento agita le fronde. Una filigrana di sole circonda l’uomo. 40